改訂新版 世界大百科事典 「アルミニウム合金」の意味・わかりやすい解説

アルミニウム合金 (アルミニウムごうきん)

aluminium alloy

アルミニウムを主体金属とする合金の総称。アルミニウムAlに強度を高めるなどの目的で,銅Cu,マグネシウムMg,ケイ素Si,亜鉛Zn,マンガンMn,ニッケルNiなどを加えた多数の合金がある。鋼についで使用量が多く,金属材料のうちでも重要なもので,展伸用と鋳造用に大別される。展伸用とは圧延あるいは押出しなどの塑性加工によって板や形材に加工して使用するものであり,鋳造用には砂型・金型鋳物として使用するものとダイカスト用がある。これらいずれにも,熱処理によって新たな相が形成されて硬化(析出硬化)する熱処理型と,非熱処理型とがある。アルミニウムは比重が鉄の約1/3と軽く,高純度のものは軟らかい。しかし合金によっては,熱処理によって引張強さ約60kg/mm2と高い強度を示すものまであり,強さと重さの比,すなわち比強度が高いものが得られ,航空機材料として航空機とともに発展した歴史がある。このようにアルミニウム合金は,アルミニウムのすぐれた特徴をのばし,またその欠点を補ったもので,用途によって選択され,きわめて広い範囲で使用されている。

展伸用合金

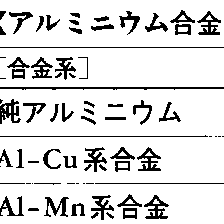

JIS(ジス)ではA2024-T4のような表示で合金の材質を表している。Aはアルミニウム合金であることを示し,4けたの数字は国際アルミニウム合金名にならった合金の表示で,表1に示したように1000番台から7000番台までの各系統の合金がある。10の位と1の位はその系統のなかでの合金の種別である。ハイフンに続く記号は,材料の熱処理状態や加工硬化(塑性加工を施すことによって生ずる材料の硬化)状態を示している。Fは製造したままの状態のもの,Oは焼きなましたもの,Hは加工硬化したもの,Tは熱処理をしたものであることを示し,数字はこれらの程度を表している。

(a)1000番台のものは工業用純アルミニウムであり,純度99%以上の1100,99.5%以上の1050などがある。おもな不純物は鉄Feとケイ素Siであり,10の位の数字の大きいほど純度が高い。一般に純度の高いものほど軟らかいが,一方,耐食性がよく,陽極酸化処理(アルマイト)後の光沢がよい。強度は高くないので強度を要する構造材には適さないが,一般的な用途に広く使用されている。高純度のものは,とくに耐食性がよく,化学工業,食品工業あるいは装飾用に使用される。

(b)2000番台はAl-Cu系合金で,さらにMgやMnが添加されたものがある。2017(Cu3.5~4.5%,Mg0.4~0.8%)はジュラルミンとも呼ばれ,2024(Cu3.8~4.9%,Mg1.2~1.8%)は超ジュラルミンとも呼ばれる。いずれも,Cuを含む金属間化合物の析出過程で硬化する析出硬化型の合金である。2024は,引張強さ約50kg/mm2と鋼に匹敵する強度をもち,航空機などに使用される。しかし,Cuを含むために耐食性が劣り,防食処理が必要となることもある。防食を目的として,表面に純アルミニウムをかぶせたクラッド板(合せ板)として使用されることもある。また,溶接性も他のアルミニウム合金に比べて劣る。2011のように鉛Pb,ビスマスBiを添加したものは,切削性がよく,鍛造後,切削して機械部品に用いられる。

(c)3000番台はAl-Mn系合金で,Mnを1~1.5%添加した3003が代表的なものである。この合金はMnの添加により,耐食性と加工性を純アルミニウムとほぼ同じとして,強度を若干高めたものであり,用途は純アルミニウムとほぼ同じで,日用品や建材などに用いられる。

(d)4000番台はAl-Si系合金で,4032(Si11~13.5%,Cu,Ni,Mg各約1%)は,ローエックスLo-Ex(low expansionの略)とも呼ばれ,耐熱性がよく熱膨張率が小さく,鍛造ピストンなどエンジン部品として使用される。4043(Si約5%)は溶接ワイヤや溶接蠟材などに用いられる。

(e)5000番台はAl-Mg系合金で,Mgは5%以下である。Mgとの固溶体とすることによってその結晶強度をより向上させた固溶体強化型の合金で,耐食性,表面光沢,溶接性がよく,Mg量によって種々の強度のものがある。Mg添加量の少ないものは,陽極酸化処理後の表面光沢がよく,装飾用など外観を重んじる用途に使用される。Mg量が2~5%のものは,耐食性,加工性,溶接性など構造用材として必要な特性が一般によく,強度も比較的高いので,建築,車両,船舶用など用途が広い。5083(Mg4.0~4.9%)は非熱処理型合金として強度が最も高い。

(f)6000番台はAl-Mg-Si系合金で,Mg2Siの析出過程で硬化する熱処理型の合金である。得られる強度は熱処理型のなかではとくに高くはないが,耐食性がよい。また,熱間加工性がよく,押出形材として使われることが多い。代表的な合金は6061,6063などで,6061(Mg0.8~1.2%,Si0.4~0.8%,Cu0.15~0.4%)は,熱処理により強靱(きようじん)性が増大し,SS41鋼(引張強さ約41kg/mm2の鋼)に相当する強度を示し,よい耐食性とあいまって構造材として使用される。6063(Mg0.45~0.9%,Si0.2~0.6%)は,とくに押出加工性がよく,建築用サッシュに使用される。

(g)7000番台はAl-Zn-Mg-Cu系合金とAl-Zn-Mg系合金に大別される。Cuを含むものの代表的なものは7075(Zn5.1~6.1%,Mg2.1~2.9%,Cu1.2~2.0%)で,超々ジュラルミンとも呼ばれ,熱処理によって引張強さ約60kg/mm2とアルミニウム合金中最高の強度を得ることができる。航空機やスポーツ用品に使用されるが,欠点としては溶接性と耐食性が劣ることである。Al-Zn-Mg系は,Cuを含まないために耐食性がよく,また強度も比較的高い。溶接後の熱影響部も溶体化状態(過飽和固溶体)となり,その後,常温時効(常温に放置することによって生ずる硬化)により溶接部の強度が回復する。そのために溶接して使用する車両用構造材などに用いられる。

鋳造用合金

砂型・金型鋳物用合金とダイカスト用合金がある。

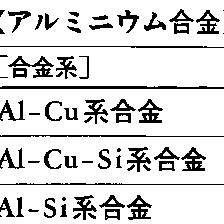

(1)前者の鋳物用合金はJISではAC1Aのように表示される(表2)。ACは鋳物用アルミニウム合金を示し,次の数字は合金系を示し,終りのアルファベットは系列内の種別を示す記号で,表2のような各系統の合金がある。

(a)Al-Cu系合金(AC 1A)は,Cu4.0~5.0%を添加したもので,熱処理状態では強度も靱性もあり,送電線の金具などに使用される。

(b)Al-Cu-Si系合金(AC 2A,AC 2B)は,Cu4%,Si5%を標準組成として含む合金で,ラウタルLautalとも呼ばれる。鍛造性がよく,強度も高い。シリンダーヘッドやクランクケースなど自動車のエンジン部品として使用される。

(c)Al-Si系合金(AC 3A)は,Si10~13%を含む共晶合金で,シルミンSiluminとも呼ばれる。とくに鋳造性がよく,薄肉で複雑な形状のものに適するが,強度は高くない。

(d)Al-Si-Mg系合金(AC 4A,AC 4C)は,鋳造性のよいシルミンにMgを添加し,熱処理によるMg2Siの析出硬化を利用して強度を高めたもので,γシルミンとも呼ばれる。Al-Si-Cu系合金(AC 4B)は,γシルミンのMgのかわりにCuを添加し,熱処理による硬化性を与えたもので,含銅シルミンとも呼ばれる。γシルミンのほうがCuを含まないので耐食性がよい。Al-Si-Cu-Mg系合金(AC 4D)は,AC4BのSiとCuを少なくし,Mgを添加したもので,強度,靱性が改善されている。

(e)Al-Cu-Ni-Mg系合金(AC 5A)は,Cu3.5~4.5%,Mg1.2~1.8%,さらにNi1.7~2.3%を加え,耐熱性をもたせたもので,Y合金とも呼ばれ,空冷シリンダーヘッドやディーゼルエンジンのピストンなど,とくに耐熱性を要する用途に使用される。

(f)Al-Mg系合金(AC 7A,AC 7B)は,耐食性のよいのが特徴であり,ヒドロナリウムHydronaliumとも呼ばれる。代表的な耐食アルミニウム合金であり,用途は広い。AC 7AはMg3.5~5.5%,AC 7BはMg9.5~11%で強度も高い。

(g)Al-Si-Cu-Ni-Mg系合金(AC 8A,AC 8B)は,展伸用の4032と同様にローエックスとも呼ばれる。AC 8AはSi11~13%,Cu0.7~1.3%,Ni1.0~2.5%,Mg0.7~1.3%を,AC 8BはSi8.5~10.5%,Cu2.0~4.0%,Ni0.5~1.5%,Mg0.5~1.5%を含む。CuとMgにより熱処理による硬化を示し,Niで耐熱性を高めている。また熱膨張率が小さく,耐摩耗性もよい。内燃機関のピストンなどに使用される。

(h)Al-Si-Cu-Mg系合金(AC 8C)は,AC 8BからNiを除いたもので,自動車用ピストンなどに使用される。

(2)ダイカスト用合金はJISではADC1などと表示される。ADCはダイカスト用アルミニウム合金であることを示す。上記の鋳物用合金とほぼ同様の合金があるが,Si11~13%のADC1,Si7.5~9.5%,Cu2.0~4.0%のADC10,Si9.6~12%,Cu1.5~3.5%のADC12が広く使用されている。一般に同じ系統の鋳物用合金よりもSiを高めて湯流れをよくし,1%程度のFeを添加して金型との溶着を防止する。

執筆者:大久保 忠恒

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報