翻訳|alloy

精選版 日本国語大辞典 「合金」の意味・読み・例文・類語

ごう‐きんガフ‥【合金】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「合金」の意味・わかりやすい解説

合金

ごうきん

alloy

ある金属に、他の金属元素、あるいは炭素、ホウ素などの非金属元素を添加して、溶かし合わせたものを合金とよび、添加する元素のことを合金元素、またこのような操作を合金させるという。

われわれの身の周りで使われている金属製品には、純金属はまれにしか存在せず、そのほとんどが合金である。一般に純金属と思われているものでも、微量の元素を調節することによって特質を出しているので、これらは合金とみなすこともできる。

合金をつくるには、溶かし合わせる必要はかならずしもない。微粉にした金属を混ぜ合わせ、圧縮成形して形をつくり、高温に加熱してやると成分元素の融点以下でも反応がおこって合金ができる。粉末冶金(やきん)とよばれる技術であるが、この方法はフェライト磁石や、セラミックス製品をつくるのと同様である。またA金属にB金属をめっきや真空蒸発で付着させたものを、加熱して反応させ合金をつくる方法もある。2種類の成分からなっているものを二元合金、3種類のものを三元合金、さらに多くなると多元合金とよぶ。

合金をつくる目的には大別して二つある。第一はそのベースの金属の特色を生かしてそれをいっそう改良するためであり、第二はベースの金属の欠点をある場合は補い、改良し、またまったく新しい特性をもった材料をつくりだすことである。

高純度の鉄でできた板は、すこし力を加えれば容易に曲がってしまうが、わずかの炭素(重さでわずか0.7%から1%――原子の割合で3%から4%ぐらい)を合金させた材料で棒をつくり(高炭素鋼という)、赤熱してから急冷する(焼きを入れる)と非常に硬くなる。このままでは硬くもろいので、すこし温度を上げてなまして粘りをもたせ、金属を削る刃物、やすり、穴をあけるためのドリルにする。アルミニウムは軟らかい金属であるが、これに銅や亜鉛が数%入った合金は、適当な熱処理をしてやると鋼(はがね)に匹敵するほど強くなり、航空機の材料や、スキー、ラケット、野球のバットといった軽くて強さを必要とするものに使われる(ジュラルミン)。

現在、世界中で使用されている合金の数は、3万から4万といわれ、毎年1000以上もの合金が新たに開発されている。

[長崎誠三 2015年4月17日]

合金の構造

金属に合金元素を添加したとき原子的に溶け込んで、いわゆる固溶体(溶液のように固体状態で均一に溶け合っているというのでこう名づけられた)が形成される場合がある。金属の組合せによっては、広い組成範囲で固溶体をつくることも、またすべての割合にわたって固溶体を形成すること(全率固溶体)もある。銅とニッケル、銀と金などの組合せは全率固溶体の例である。

[長崎誠三 2015年4月17日]

置換型固溶体

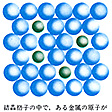

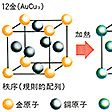

固溶体には大別して置換型()と侵入型との2通りがある。銅にニッケルを合金させてゆくと、銅の原子が占めている結晶格子の位置をニッケルが順次置き換えてゆく。この置換の仕方は普通でたらめであるが、規則的に一定の位置を置換してゆく場合もある。規則的に置換された固溶体を規則合金とよび、このような結晶格子を規則格子、超格子、または重格子という。金と銅の合金はこの典型的な例で、具体的には12金などの金合金が例としてあげられる。金合金では純金を24金(またはカラット)として、含まれている金の重量で12金といった表し方をする。つまり24分の12が金、残り12が銅というわけである。装飾用12金(色調を整えるため銀などを若干入れる)では、のように金原子と銅原子は規則的に並んでいる。原子の割合でいえば銅3に対して金は1である。では一見すると金原子が8個、銅原子が6個のようにみえる。しかし隅にある金原子は8個の格子に、銅原子は2個の格子に共有されているから、結晶全体を考えれば金1に対し銅3の割合になる。さらに金の量が増して18金になると原子の割合では1対1となって、金原子だけで占められる面と、銅原子だけで占められる面とが交互になった配列となる。

規則的配列は温度を上げてゆくとしだいに乱れてきて、約400℃以上では金原子と銅原子とはでたらめに格子点に分布するようになる。温度を下げれば、またもとの秩序正しい配列に戻る(実際にはゆっくり冷やすか、適当な熱処理をする必要がある)。この現象は規則格子変態とか規則・不規則転移とよばれ、鉄やニッケルなどの強磁性金属が温度が上がると強磁性から常磁性に変わるのと同様な現象で、協同現象(あるいは協力現象)とよばれている。添加された金属原子が置換型の固溶体をつくって溶け込んでゆくためには、溶媒になる金属と原子の大きさが違っていてもせいぜい10%どまりであること、物理的・化学的性質が似ていることなどが必要である。したがって同族の元素どうしでは広い組成範囲で固溶体をつくるものが多い。しかし、同族でも金、銀、銅の関係をみると、金と銀(原子半径はともに1.44Å)はすべての割合で溶け合うが、金と銅(原子半径1.28Å)では高温では固溶しあうが、温度が下がると規則格子が現れる。また、銀と銅とではそれぞれ数%しか固溶しない。

[長崎誠三 2015年4月17日]

侵入型固溶体

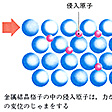

鉄にはかなりの量の炭素が溶け込む。炭素原子の大きさは鉄原子に比べて小さく(鉄の約3分の2)、炭素原子は鉄原子のつくる結晶格子のすきまに入ってゆく。鋼はこのような形の鉄と炭素の合金である。炭素は約1100℃の高温では重量で約2%、原子の割合では約9%も鉄の中に溶け込む。鋼の多種多様な性質はこのようにして溶け込んだ炭素に起因している。このような固溶体を侵入型()とか割り込み型、または格子間型の固溶体とよぶ。このほか鉄と窒素、チタンと酸素あるいは水素との場合にこのような例がある。

[長崎誠三 2015年4月17日]

金属間化合物

成分金属が比較的簡単な割合で結合していて、成分金属とは違った結晶構造をもち、また融点が成分金属より高くなるなどかなり異なった性質を示す合金がある。成分の一部が半金属のことも非金属のこともあり、三元、四元といったものも知られている。これらの合金の性質は一般的に金属的であり、多くの場合化学結合の原子価とは無関係な結合比を示し、一定の組成だけで存在するものも、また広い均一組成範囲のものもあるので、金属間化合物とよばれ、より一般的には中間相という。また二次固溶体とよばれるものもある。

金属間化合物のなかには著しく高い融点を示すもの、特有な電気的・磁気的性質を示すものなどがあり、近年、新しい有望な材料として注目されている。超伝導線に使われるニオブの合金、超硬工具のタングステン・カーバイド、希土類磁石、形状記憶合金、水素貯蔵合金などはいずれも金属間化合物である。発光ダイオードなどに使われるガリウム・ヒ素なども金属間化合物の一種といえる。

[長崎誠三 2015年4月17日]

共晶合金

A金属とB金属とがよく混ざり合っているようにみえるが、顕微鏡で拡大してみると細かい2通りの結晶が見え、固溶体のように原子的には混ざり合っていない合金がある。このような状態をA金属とB金属が共晶をつくったといい、共晶合金とよんでいる。なお化学の分野では共融ということばが使われている。2成分の場合は二元共晶、3成分では三元共晶とよぶ。共晶合金は成分金属(多くの場合はわずかの割合でAにBが、またBにAが固溶したもの)が細かく機械的に混ざり合ったものであるから、物理的性質などは成分の単なる平均値になるが、機械的性質は、細かくなったために特有な性質を示すことがある。すなわち、ゆっくり引っ張ると飴(あめ)のように10倍、20倍さらに200倍もの長さに伸びる超塑性という現象を示す例が知られている。

均一な固体状態が、温度が下がると共晶と同様な反応をおこして二つの結晶に分かれることがある。これは共析合金とよばれる。亜鉛とアルミニウム(重さで約20%)の共析合金は大きな超塑性を示し、実用材料として利用されている。

共晶は混ざり合うことで系のエントロピーが増すために、成分金属より一般にかなり低い温度で溶ける。金の融点は1063℃、シリコンは約1400℃、ゲルマニウムは約940℃であるが、金、シリコンの共晶は370℃、金、ゲルマニウムの共晶は約360℃で溶けて液体となってしまう。金属の接合用にはんだなどの共晶合金が利用されるのは、一つにはこの低融点のためである。また共晶組成の液体は流動性がよいので精密な鋳物をつくることに利用される。活字合金は鉛とアンチモンとスズの三元共晶合金が基本となっている。鋳鉄鋳物には鉄と炭素との共晶が利用されている。鉄に炭素が4%(重量)入ると融点は約1540℃から400℃も下がって、1150℃くらいになり容易に溶けるようになる。鉛とビスマス、スズおよびカドミウムの四元共晶合金はウッド合金とよばれ、60℃で溶けてしまう。ヒューズなどの安全弁として利用されていた。

[長崎誠三 2015年4月17日]

状態図

いくつかの元素を加えて合金をつくるとき、加えた量による状態の変化(どういう組成まで固溶体ができるか)、温度による変化(何度で溶けるか)などを図示したものを相図(そうず)とか状態図という。銀と金、銅と金の2例をに示した。状態図は地図に例えられ、金属の研究、材料の製造・開発・使用にあたって重要な情報を提供してくれる。実際にはなかなか複雑なので二元系についても十分わかっていないものが多い。三元、四元となると図示するのもむずかしく、工業的にとくに重要な組合せの合金についてだけ研究されているにすぎない。

[長崎誠三 2015年4月17日]

合金のいろいろ

黄銅(真鍮(しんちゅう))は銅に亜鉛を10%から45%(重量で)加えた合金で、亜鉛の少ないものは板や棒に加工され、多いものは鋳物として広く利用される。青銅(砲金ともいわれる)は銅にスズが数%から20%入り、さらに鉛、亜鉛などが入った合金で、鋳物に古くから使われている。はんだは鉛とスズの合金で、用途によっていろいろな組成のものがあるが、低温での金属材料の接合用に使われる。自然への鉛汚染が問題となり、鉛を含まない「鉛フリーはんだ」(Sn-Ag-Cu系など)を苦心の末使用しているが、課題はまだ解決していない。高温での接合用には銅合金、銀合金などが「ろう」として使われる。ステンレスは、刃物などには鉄に13%程度のクロムが入りかつ炭素の入ったものが使われ、耐食性を重視する場合にはクロム18%、ニッケル8%(いずれも重さで)といった合金の系統が使われる。使用環境に応じて、ニオブとかモリブデンといった金属が1~2%程度添加され、クロムやニッケルの量にもいろいろある。

現在発行されている100円、50円の硬貨に使われているのは白銅といわれる合金で、銅にニッケルが合金されている。銀貨にはコイン・シルバーといって銀に10%銅の入ったものが主として使われているが、かつての日本の銀貨にはさらに亜鉛が加えてあった(東京オリンピックの記念硬貨には正真正銘の銀貨も使われたことがある)。アルミニウム青銅は、銅約80%~90%にアルミニウムが約6%~12%、ほかに鉄、ニッケル、マンガンがわずかに入った合金であり、耐食性、強度に優れ、船舶用部品などに使われる。なお、黄銅以外の銅合金のことを○○青銅という習慣があるが、かならずしもスズが入っているわけではない。メダルや洋食器に使われる洋銀(工業用語では洋白)は銅に亜鉛とニッケルの入った合金で、磨くと銀白色の美しい色合いになる。銀はまったく入っていない。ばね材料などとしても使われる。

アルミニウムの合金としてはジュラルミンがよく知られている。これは銅を約4%、ほかにわずかのマグネシウムやマンガン、シリコンなどを含んでいる。500℃ぐらいに熱したのち急冷して放置しておくと、高温では合金元素がアルミニウムに固溶しているが、この状態は低い温度では不安定で、安定な析出した状態に移ろうとする。このときに結晶のなかには、ひずみが生じて硬くなる。このような現象を時効硬化といい、1910年ころドイツのウィルムが偶然のきっかけで発見した。ジュラルミンは航空機の骨組として第一次世界大戦でドイツにより使用され、ツェッペリン飛行船にも使われている。さらに性能を改良したものとして超ジュラルミン、超々ジュラルミンがある。日本で昭和10年代に開発された超々ジュラルミンはESDとよばれ、零式戦闘機の翼桁(よくけた)材として使われたので有名である。現在はさらに改良されてもっとも強力なアルミニウム合金となっている。ジェットエンジン用の高性能の耐熱合金には、ニッケルにクロム、コバルト、タングステン、アルミニウム、チタン、ニオブ、タンタルなど10いくつもの元素が巧みに組み合わされて配合されている。

なお、鉄の鋳物としてマンホールの蓋(ふた)、ストーブ、鉄鍋(なべ)、鉄瓶などに使われる鋳鉄は、鉄に炭素が2~3%、さらにシリコンが1%程度入った合金で、鋼とは違ったものである。溶ける温度も低く、鋳物としやすいのでいろいろな構造物に使われるが、最近は、もろさを克服して鍛造することができるものが開発され、多彩な性能をもった材料になっている。

合金のなかには非金属元素が重要な役割を演じているものがある。ホウ素や窒素、リン、硫黄(いおう)といった非金属元素も鋼の性質をいろいろ改良するのに使われる。

[長崎誠三・平林 眞 2015年4月17日]

合金開発の歴史

人類は偶然のきっかけで合金と巡り会い利用してきた。金属系の隕石(いんせき)は鉄とニッケルの合金であり、古来の青銅も偶然の産物と思われる。また自然金は銀をかなり含んだ合金である。

金属と金属とを混ぜて意識的に合金をつくり、目的とする性質を得ようとしたのは、かなり時代が下がった後のことである。しかしそれはあくまでも数多くの試行錯誤の繰り返しと偶然との産物であった。金属や合金が微細な結晶の集まりであることが、顕微鏡を使ってわかるようになったのは、100年以上前のことである。そして、合金のなかでの原子の配列状態が、X線回折、中性子線回折、電子回折といった現象を利用して明らかにされるようになったのは、1920年代の後半からである。これにより、固溶体、共晶、金属間化合物といった区別も明らかとなり、それらの成り立ちも初めて理解されるようになった。

合金元素の役割が明らかになるにつれ、意識的に金属を混ぜ合わせて、目的とする性質をもった合金をつくることが試みられるようになったが、合金の性質を予測することはむずかしく、実際につくってみなければわからないことが多い。そこで、わずかずつ配合を変えたものを多数つくり、そのなかから目的のものを探し出すというやり方も現在行われている。最近ではデータの蓄積が進んで、ある程度、目的とする性質をもった合金を設計してつくりだすことが可能となりつつある。

[長崎誠三 2015年4月17日]

研究開発と機器

合金の性質は微量な不純物組織の変化によって著しく変わることがある。したがって、感度が高く精度のよい分析手段の開発や、合金表面、微小な介在物などを調べる手段の発達が、金属材料の用途の開発、性能の向上に重要な役割を演じている。超音波、光、X線、電子線、プラズマなどを利用したこれらの機器として、電子顕微鏡、走査型電子顕微鏡、蛍光X線分析装置、誘導プラズマ発光分析装置などがあり、近年の発達には目覚ましいものがある。

[長崎誠三 2015年4月17日]

『幸田成康編『100万人の金属学 基礎編』(1965・アグネ/復刻版・2003・アグネ技術センター)』▽『三島良績編『100万人の金属学 材料編』(1966・アグネ)』▽『金属編集部編『金属を知る事典』(1978・アグネ)』▽『松山芳治著『合金』(1979・玉川大学出版部)』▽『『銅および銅合金の基礎と工業技術』改訂版(1994・日本伸銅協会)』▽『井口洋夫著『金属の話』改訂版(1995・培風館)』▽『小林俊郎編著『アルミニウム合金の強度』(2001・内田老鶴圃)』▽『日本規格協会編・刊『JISハンドブック51 金属分析(2)非鉄』(2014)』▽『山口幸夫著『金属格子の中の文明』(社会思想社・現代教養文庫)』

改訂新版 世界大百科事典 「合金」の意味・わかりやすい解説

合金 (ごうきん)

alloy

2種類以上の元素の混り物である金属の総称。狭義には金属的性質を示す固溶体をいう。1種類の金属元素のみを成分とする純金属は概念としては合金と対立するものであるが,完全に純粋な金属は実在しない。ある金属元素を材料として使用するときに,これに一定の特性を与えるため意図的に制御された量だけ添加される元素を合金元素という。鉄,アルミニウムなどの金属元素を主成分とし,これに合金元素を添加した材料を,それぞれその主成分の金属元素名を冠して鉄合金,アルミニウム合金などと呼ぶ。鉄合金のうち2.0%(重量)以下の炭素を含むものをとくに鋼(はがね)という。金属材料中に存在して材料の性質に有害な効果をもたらす元素は不純物元素と呼ばれるが,合金の基本的定義からも,また工学的にはその許容量が規格によって定められているという意味からも,不純物元素もまた一種の合金元素とみることができる。2種類以上の元素が混じり合って一つの固相を形成する形態には固溶体と化合物の二つがある。溶媒金属原子の結晶格子の間に溶質(合金)原子が入り込んでいるときには侵入型固溶体といい,溶質原子が溶媒原子と置換しているときには置換型固溶体という。金属元素どうしの間で生じた化合物は金属間化合物と呼ばれる。合金の組成,温度,圧力に対して,その状態でどのような相が存在するかを示した図が状態図あるいは相図と呼ばれるものである。

合金の組織

合金は多数の相を含んでいる。体積の大部分を占める相をマトリックス相,粒子の形でマトリックス相の中に分散している相を分散相または第2相と呼ぶ。金属材料として用いられる合金においては,マトリックス相は金属的性質を示す固溶体であり,金属間化合物,酸化物,硫化物,炭化物などの化合物は第2相として存在することが多い。マトリックス相および第2相粒子も,一般には多数の結晶粒の集合体である。マトリックス相の種類および結晶粒の形と大きさ,第2相の種類,粒子の大きさ,分布状態などは金属のミクロ組織を構成する要素である。合金の性質はその組成ばかりでなく,このようなミクロ組織の状態によって著しく影響を受ける。

合金効果と合金の例

合金元素のもたらす効果のおもなものは次の三つにまとめられる。(1)第1の効果はマトリックス相としての1次固溶体の性質を変えることである。合金元素が固溶すると純金属の強さは一般に上昇する。これを固溶体硬化(強化)という。たとえば純金(24金)では軟らか過ぎるので,25%の銅を含む固溶体がいわゆる18金として用いられる。合金が金属材料として用いられる最も基本的な理由は固溶体硬化にある。固溶元素の存在は結晶中の電子のエネルギー構造を変え,電気抵抗や透磁率などの電磁気的性質のみならず,金属光沢の色調などにも影響を及ぼす。たとえば変圧器の鉄心に用いられるケイ素鋼は電気抵抗を増すために約3%のケイ素を添加した鉄合金である。18金が用いられるのは,硬さだけでなくその色の良さにも理由がある。また,固溶元素の存在により,高温における耐酸化性,水溶液中での耐食性を改善することもできる。たとえばステンレス鋼は鉄にニッケル,クロムなどを固溶させて耐食性を高めた鉄合金の一つである。(2)第2の効果は,格子変態点の変化,中間相の形成などの相変化によって,マトリックス相の種類を増加させることである。たとえばオーステナイト鋼は,鉄にニッケル,マンガンなどを固溶させ,鉄の高温相であるオーステナイトを室温以下まで安定化させたもので,低温での靱性(じんせい)に優れ,非強磁性であるなどの性質をもっている。また合金化によって相変態温度を変化させることができる。たとえば半田などに用いられるスズ-鉛Sn-Pb系の共晶凝固する合金はこの例であり,溶融温度を低下させて用いている。中間相をマトリックス相とする合金には,マンガン-アルミニウムMn-Al系の強磁性合金,ニッケル-チタンNi-Ti系の形状記憶合金,β黄銅などがある。(3)第3の効果は,分散相の形成に基づくもので,その一つに分散粒子あるいは析出粒子による合金の硬化がある。ジュラルミンなどでは,高温で固溶していた合金元素が低温で第2相を作って析出することによって強度が上昇する。このような合金を析出硬化型合金あるいは時効硬化型合金という。分散粒子形成の効果としては,再結晶によって生成する結晶粒の寸法,集合組織の制御などもある。

高温加熱や低温への急冷などを行うことにより,温度による溶解度の差や格子変態を利用して合金の組織を変化させて合金の性質を制御する方法を熱処理という。析出硬化処理もその一つの例である。純鉄を焼入れしてもほとんど硬化しないが,0.8%程度の炭素を加えて鋼にすると,焼入れによりマルテンサイト変態が起こり硬化する。合金元素を添加すると熱処理による組織変化の範囲が広がることも,合金が金属材料として利用される基本的理由の一つである。合金元素のなかには,不純物元素の悪影響をなくすために加えられるものもある。たとえば鋼の中の硫黄は高温でのもろさ(脆性(ぜいせい))の原因となっている。マンガンを添加して硫化マンガンを形成させると,この硫黄の影響を除くことができる。

合金の分類

溶媒元素と合金元素の数の和が2,3,……,nのものをそれぞれ2元合金,3元合金,……,n元合金といい,3元以上のものを通常多元合金という。実用合金は一般に多元合金である。マトリックス相の種類が1,2,……である合金をそれぞれ1相合金,2相合金,……と呼ぶ。普通の鋼はフェライトとセメンタイトの2相合金である。また,共晶,定融点凝固,共析反応などの特徴的な凝固,相変態,反応を示す組成の合金は,それぞれ共晶合金,定融点合金,共析合金などと呼ばれる。

前述のように合金は主成分元素で亜鉛合金,チタン合金のように分けられるが,特性,用途による分類もあり,一例を次に示す。易融合金,磁性合金,耐食合金,耐熱合金・耐熱鋼,耐候鋼,超硬合金,防振合金,医用合金,歯科用合金,軸受合金,軸受鋼など。

執筆者:伊藤 邦夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「合金」の意味・わかりやすい解説

合金【ごうきん】

→関連項目宇宙合金|金属|金属物理学|ニッケル合金

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「合金」の意味・わかりやすい解説

合金

ごうきん

alloy

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「合金」の解説

合金

ゴウキン

alloy

ある金属元素にほかの金属元素あるいは非金属元素を,1種類あるいはそれ以上加え,均一または不均一化した物質で,金属的性質をもつ.合金とすることにより,強度などの機械的性質や耐食性などの化学的性質,導電性,磁性などの物理的性質を制御することができる.実用金属材料の大部分は合金である.全体が2元素からなる合金を二元合金あるいは二成分系合金とよび,3,4,…元素からなる合金を三,四,…元合金または三,四,…成分系合金とよぶ.元素のまざり方によって,固溶体合金,共晶合金,包晶合金,偏晶合金,化合物合金,混合物合金などがある.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

普及版 字通 「合金」の読み・字形・画数・意味

【合金】ごうきん

字通「合」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「合金」の解説

合金

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...