日本大百科全書(ニッポニカ) 「コンブ」の意味・わかりやすい解説

コンブ(昆布)

こんぶ / 昆布

tangle

oar-weed

[学] Laminaria

褐藻植物、コンブ科の海藻の1属で、暗褐色の葉片・茎・根の3部をもつ大形の多年生体。葉片は1枚の細長・肉厚の帯状葉で、その中央を中帯が縦走し、下方は円柱状の茎部に続く。葉片の形状は種の主要特徴となる。コンブの古名には、えびすめ(夷布)、ひろめ(広布)があり、中国では海帯の字をあてている。

コンブ属には、終生単葉で過ごす型と、裂開してシュロの葉形になる型があり、単葉型では中帯の幅の広狭のほか、葉片と茎部との移行の状況による相違、すなわち、しだいに細まっていくくさび形か、幅広いハート形かなどの違いがある。日本沿岸産は単葉型がほとんどであるが、その大きさでは体長3~4メートルで終わる種や、20メートルにもなる種などさまざまである。

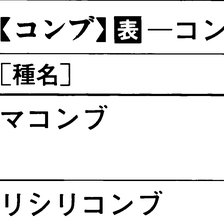

コンブ属は寒海性で、太平洋、大西洋の両岸に広く分布する。かつては北海道周縁が主産地とされてきたが、第二次世界大戦後、中国で大規模な養殖が行われるようになってからは、中国大陸の沿岸が主要産地となった。日本近海には10余種のコンブが産するが、なかでも、マコンブ、リシリコンブ、ミツイシコンブ、ナガコンブ、ホソメコンブなどの数種が利用面の主要種である。ホソメコンブとマコンブは東北地方三陸沿岸から北海道南部に分布するが、他は北海道沿岸に限られる。リシリコンブは利尻(りしり)の名からも推測できるように日本海とオホーツク海の沿岸。ミツイシコンブは太平洋岸、襟裳(えりも)岬西方の三石(みついし)町(現、新ひだか町)にちなむ名だが、この地方は日高地方ともよばれるため、商品名としては日高昆布で通用している。ナガコンブは釧路(くしろ)以東の道東、とくに納沙布(のさっぷ)岬から国後(くなしり)島にかけてが主産地である。このような分布域のほかに、コンブ体の形状にも相違がある。マコンブ、リシリコンブ、ホソメコンブでは「中帯の幅は広く、下端は幅広い円みを帯びた形で茎に移行」、ミツイシコンブ、ナガコンブでは「中帯の幅は狭く、下端は漸次細まって茎に移行」といった特徴があり、2型に大別できる。しかし、個体変異が多様なため、種の識別に苦しむ場合が多かったが、現在では、いちおう分類上のラテン学名は確立されたといえる。

ところが、コンブ養殖技術の確立・普及につれて、北海道沿岸で、従来、産出のなかった種を移して形体変異を研究する、また、従来、野生コンブがなかった九州有明(ありあけ)湾、瀬戸内海、東京湾などでもマコンブやナガコンブの育成・養殖が可能になるなどの新しい状況が生じてきた。この結果、コンブ体には多様な変異形のあることや、雑種もつくりうることなどがわかってきた。こうしたことから、和名はともかくとして、ラテン学名では種別をとらず、マコンブLaminaria japonicaの変種扱いとしたほうがよいとする説も出始めている。

これまで述べてきたコンブ名は、分類学上での呼び名であるが、用途や産地によって別の呼称もある。

[新崎盛敏]

コンブの生活史と成長法

コンブの生殖期は秋から初冬にかけてで、葉片の両面に暗色の胞子嚢(のう)群ができ、ここから無性の遊走子を放出する。遊走子はすぐに発芽して、微小な分岐糸状体になるが、これには細い体糸のものと太い体糸のものとがある。成熟すると、細い体糸に精子が、太い体糸に卵がつくられて、やがて受精卵ができる。受精卵は発芽、成長してコンブ本体となる。このことから、コンブ本体は無性代の胞子体であり、微小な分岐糸状体は有性代の配偶体といえる(これを「異型の世代交代」とよぶ)。コンブ体の大きさは種によって異なり、マコンブは2~6メートル、ナガコンブは6~20メートルと大差があるが、配偶体はいずれも1ミリメートル以内の微小体で似た形状をもち、つくられる精子や卵にも差はない。

なお、コンブ体の形成過程をみると、発生初期は黄褐色の薄膜葉片に根糸がついただけのササの葉状であるが、やがて両者の間に茎部ができ、葉片部、茎部、根部をもつ本来の形状になる。コンブ体の成長点は、葉片の下端、茎部への移行部へんにあり、この部分で細胞分裂が盛んに行われ、上部が押し上げられるようになって伸長していく。すなわち、コンブの葉片では上方ほど老成し、下方ほど若いという特異な状態となるわけである。このような成長法を「介在成長」という。

コンブは本来寒海性であるため、日射が強くなり、水温が20℃以上になると、葉片の上方、つまり老成部から順次枯死消失していき、25℃内外が長く続くと体全体が死んで流失するという現象がおこる。しかし、夏季水温が比較的高くならない北海道沿岸では、葉片の枯死消失が下端の成長点近くまでこないうちに水温が低下するため、成長点がふたたび活動を開始し、2年目の葉を新しく成長させて多年生的様相となる。ところが、東北地方以南の沿岸では、高水温期間の長い夏季に体全体が死んでしまい、一年葉で終わるということが多い。一年葉と二年葉は同形同大であるが、一年葉は薄く、二年葉は肉厚になる点で区別できる。そのほか、両者間には、含有物質にも相違があるとされ、利用の面からみても、二年葉が優れ、一年葉は劣るといわれる。

[新崎盛敏]

コンブの増殖と養殖

コンブの成長と、その生育場を阻害する雑藻として、スガモや石灰藻があげられる。これらを除くために、かつては磯(いそ)掃除、岩面爆破などが行われ、また新生育場をつくるために投石、築磯(つきいそ)なども行われてきた。このような対策が、いわゆる増殖とよばれるものであるが、コンブの生育をより以上に効果的、積極的に進めるものとして養殖がある。コンブ養殖の基本過程としては、陸上のタンク内に胞子嚢をもつコンブ葉片と化学繊維糸とを入れて、繊維糸に大量の配偶体をつくらせ、これらをタンク内で環境条件を調節しながら培養して越夏させ、出芽してきた幼体を秋季水温が20℃以下になったころに自然海に移して育成する、ということが重点となる。いわゆる人工採苗法とよばれる方法である。この方法によると、自然分布のない地域でも、育成期間に長短はあるけれどもコンブ養殖が可能となる。

コンブ養殖の歴史は、かつてはコンブ類の自然分布が皆無に近かった中国東北部の海岸で、1944年(昭和19)に大槻(おおつき)洋四郎によって行われたことに始まる。以後、研究も進み、技術も改善されて、今日では中国沿岸で広く養殖が行われている。日本でのコンブ養殖の開始は中国に遅れたが(昭和30年代に研究され始め、実用化は昭和50年代)、それは、沿岸水温の差が原因であった。また、日本での主用途はだし用・佃煮(つくだに)用であり、一年葉はそれらに不向きなのに対し、中国では総菜的食用であり、一年葉でも広い用途があることの相違も一因であった。当初、食用を目標に進められたコンブ・ワカメの養殖技術は、現在では、他の多くの面にも応用されようとしている。いわゆる海洋牧場造成といった大規模施設の研究のほか、収穫される大量の藻体をさまざまに加工してエネルギー源、あるいは製薬材料に利用しようといった動きがそれである。

コンブを生産量(生(なま)重量)からみると、1973年には天然物13万0537トン、養殖物7681トンであったものが、1983年には天然物12万8772トン、養殖物4万4343トンと、養殖物が総生産量のおよそ4分の1を占めるまでになり、2006年(平成18)には、天然物8万4665トン、養殖物4万1339トンと、総生産量のおよそ3分の1が養殖物となった。

[新崎盛敏]

食品

日本でのコンブ利用の歴史は古く、すでに『続日本紀(しょくにほんぎ)』(797)に、陸奥(むつ)国の蝦夷(えみし)から奈良朝廷に715年(霊亀1)以前から昆布の献納があったと記録されている。昔の輸送路は日本海航路で、まず福井の敦賀(つるが)や小浜(おばま)に陸揚げして京都へ運ばれた。江戸時代には北前船(きたまえぶね)で大坂に荷揚げされたという歴史的背景があって、現在でもコンブの加工は大阪を中心に盛んである。中国では5~6世紀ころの『名医別録』『本草集注』などの本にコンブの名が記されており、その薬効も古くから知られていた。含有成分のヨードが中国に多い甲状腺(せん)病に効果があり、また食塩補給もできるので、日常的に食べる習慣があり、おもに日本からの輸入で需要を満たす時代が長く続いていた。第二次世界大戦の末期ころ輸入が絶えてから、自国生産を目ざして養殖が始められ、短年月に生産量が向上して国内需要を満たして余るほどになっている。

コンブの含有成分は、ラミナラン、マニトール、アルギン酸、フコイジンなどの炭水化物類、カリウム、ヨード、カルシウムなどの無機質の含有が多く、グルタミン酸を含むのが特徴で、脂肪分は少ない。マニトールは干し昆布の表面につく白い粉で、甘味成分であり、アルギン酸は粘性のもと、グルタミン酸はだしをとるうま味の主体である。

食品としての用途は、だし取り、佃煮が主で、ほかに、おぼろ昆布、とろろ昆布などの加工品がある。これらの主原料はマコンブ、リシリコンブなど肉厚種の二、三年生葉であり、酢に漬けて柔らかくした乾燥葉を削ってつくるが、葉面に平行に板目式に削ったものがおぼろ、葉面に直角に柾目(まさめ)式に削ったものがとろろである。なお、黒、白、混ぜの3型があるのはコンブの構造によるもので、表面の色素体を含む皮層だけを削ったものが黒、白色内層だけの芯(しん)を白板昆布、両層の混じり合ったものが混ぜで、ときには芸術的模様をもつものもある。白板昆布をさらに削ると白おぼろ、白とろろになる。そのほか、刻み昆布、切り昆布、抄(す)き昆布、昆布(こぶ)巻きなどの総菜的加工品とされる。これらの原料としてはおもにミツイシコンブ、ナガコンブ、ホソメコンブなどが用いられる。

コンブは正月の鏡餅(かがみもち)のお飾りに、おせち料理の昆布巻きにと慶事に伝統的に用いられてきた。日本料理の吸い物や煮物のだしには欠かせぬもので、昆布巻き、塩昆布、佃煮のほか、魚貝類を昆布で挟んで押してつくる昆布じめなどに用いられる。コンブを料理に使う場合のこつは、うま味を逃がさぬように、ぬれぶきんでふくだけで洗わぬこと、煮るときはかならず蓋(ふた)をすること、だしをとるときは蓋をせずに沸騰直前に取り出し煮すぎないこと、などである。日本料理では沖縄以外は油炒(いた)めにされることはほとんどないが、沖縄には豚肉や豆腐、油揚げと炒めた料理や汁物も多く、沖縄県民1人当り消費量は全国平均を大きく上回る。生産地の北海道や東北地方から遠く離れた沖縄に昆布利用が多いという特異さは、中国と沖縄(琉球(りゅうきゅう)王朝)の交流、沖縄と鹿児島(薩摩(さつま)藩)の交流という歴史的関係に起因するようである。

昆布食の効用としては、血圧を下げる成分があるので高血圧症によく、甲状腺病にも効くといわれてきたが、反面、不消化分が多いので食品価値は低いとされていた。しかし、栄養学の進歩や食品加工技術の進歩改良によって栄養価も見直されつつあり、欧米でも昆布食の習慣を普及させようとの動きがおきている。欧米の沿岸でも可食化できるコンブの仲間の産出が多く、食品としての利用が盛んになることが予想される。また食用だけではなく、家畜飼料として、さらに海洋牧場での魚貝類の天然餌料(じりょう)としての利用も増大することが期待されている。

[新崎盛敏]

民俗

日本では昆布は祝い事であることを表す代表的な食品である。婚礼などの祝儀の縁起物や、正月の注連(しめ)飾りや鏡餅の飾りなどに昆布を用いるのも、その一例である。室町時代から昆布は普及し、祝いの食品を台に盛り付けた「歯固め」や「蓬莱(ほうらい)」にも、このころから昆布が登場する。寺院では祝いの日のなまぐさ物のかわりにも用いたらしい。海藻を神供(じんく)にする習俗は古く、海藻の王者としてコンブを珍重したのであろう。昆布(こぶ)は「喜ぶ」で縁起がよいという語呂(ごろ)合わせは、単なるこじつけである。陸奥国が三陸地方の昆布を朝廷に貢献した歴史は古く、715年以前にさかのぼる(続日本紀)。平安初期の『延喜式(えんぎしき)』には陸奥国の納める昆布の名目に「索昆布(なひめ)・細昆布・広昆布」がみえる。この当時、朝廷では「昆布(ひろめ)」を践祚大嘗祭(せんそだいじょうさい)(天皇の即位儀礼)の神供に用いていた。コンブはアイヌにとっても海藻の代表で、食料にするほか、虫歯が痛むとき昆布をかじると治るとか、難産のとき昆布で腹をさするとよいなどの俗信もある。アイヌ語ではコンブを一般にサスというが、日高・胆振(いぶり)地方や雅語ではコンプといい、日本語のコンブと同形である。中国でも古代から「昆布」といい、オホーツク海域からコンブを輸入していたらしい。三陸地方のコンブ漁は江戸時代には藩のたいせつな産業となり、下北半島では田名部にあった常楽寺で毎年コンブ漁の祈願を行い、コンブ船1艘(そう)につきコンブ1把を寄進する習慣があった。北海道のコンブ漁の漁期は旧暦6月土用中、いまの7、8月ごろである。船を出し、長い棒の先に小さい棒を結び付けた「ガンギ」とよぶ道具で、コンブをひっかけて採った。

[小島瓔 ]

]

コンブ(Emile Combes)

こんぶ

Emile Combes

(1835―1921)

フランスの政治家。9月6日タルン県生まれ。トマス・アクィナスを研究する神学生であったが、30歳を過ぎてカトリシズムと決別した。地方の市長から、1885年急進社会党の上院議員となり、上院副議長、レオン・ブルジョア内閣文相を歴任し、1902年ワルデック・ルソーの後を受けて首相に就任した。コンブは、前内閣によって開始されたカトリック教会規制政策を発展、徹底させ、無認可修道会の解散、修道会の初等教育関与禁止を強行し、政教分離法を立案して成立まぎわまでもっていった。アンドレ陸相による軍部内非カトリック化の行き過ぎが非難されて、1905年辞職を余儀なくされた。しかしその反教権主義はコンビスムとよばれ、第三共和制下、一つの高揚の時代として記憶される。1921年5月25日没。

[石原 司]