シャクガ (尺蛾)

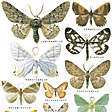

鱗翅目シャクガ科Geometridaeの昆虫の総称。鱗翅目の中では,ヤガ科に次いで種数の多い科で,日本だけでもクワエダシャク,ヨモギエダシャク,トンボエダシャク,ユウマダラエダシャクなど800近くの既知種があり,世界では何万種も登録されている。幼虫はシャクトリムシ(英名inchworm/measuring worm)と呼ばれる。一般に鱗翅目の幼虫(芋虫,毛虫)は,5対の腹脚をもつが,シャクガ科では第6と第10腹脚(尾脚)しかないため,特異な歩き方をする。草木や樹木の葉を食べるものが多く,庭木,畑作物,果樹,森林の害虫とされている種がたくさんある。幼虫の中には,緑色あるいは枯枝のような色をして,背景とよくマッチし,2対の腹脚で枝などにつかまり,一直線の姿勢で静止していると,小枝や葉と区別がつきにくい,いわゆる擬態を示すものが少なくない。一方,白地に黒色や橙色の斑紋をもち,たいへん目だつものの中には,体液に毒性があって,鳥獣が食べないような種もある。幼虫は大部分が植物しか食べないが,ハワイ諸島では,ハエのような双翅目や小型の膜翅目を捕食する肉食性の種が数種発見されている。一般に翅の開張1~2cmの小型種が多いが,まれには8cmに達する大型種もいる。多くがガ類と違って,体が細く,翅の面積の広いものが多いため,飛び方は緩慢である。大部分は夜行性で,灯火に飛来するが,ごく一部は昼飛性。いずれの場合も,口吻(こうふん)(舌)の退化した一部の種を除き,みつを求めて花を訪れる種が多いので,植物の結実にたいせつな花粉媒介者としての役割はひじょうに大きい。また個体数も種数も多いので,鳥やコウモリの重要な食料となっていて,生態系の中で果たす役割もきわめて重要である。この科は北極圏近くから熱帯まで,植物の生息するところならどこにでも見られるが,植物の種数の多い熱帯から亜熱帯にもっとも栄えている。一部の種は高山帯に適応し,また一部は他の昆虫のまったく姿を消した冬期に羽化し活動する。このようなフユシャク類の多くは雌の翅が退化している。

執筆者:井上 寛

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

シャクガ

しゃくが / 尺取蛾

geometrid moth

昆虫綱鱗翅(りんし)目シャクガ科Geometridaeのガの総称。鱗翅目のなかでは、ヤガ科の次に大きな科で、日本で知られている種は800種近くに達している。ほとんど全世界に分布し、寒帯や高山帯にも生息しているが、温帯から熱帯に種の数が多い。ほかのガ類と異なって、体は細く、はねの面積の大きいものが多い。はねの開張80ミリメートルに達する大形種もいるが、大部分は中形から小形である。大部分の種は夜行性で、昼間は樹皮や葉の裏にはねを開いて静止しているため、彼らの静止する背景によく適応した色彩斑紋(はんもん)をもつ。したがってじみな色調のものが多い。昼飛性の種のなかには、チョウと同じようなはでな色彩をもつ種もある。成虫の発生期は初夏から秋の初めがもっとも多いが、特殊なものとしては、早春や晩秋に発生する。ごく一部ではあるが、冬季にだけ羽化するものがあって、雌のはねが退化し、雄だけが飛ぶことのできるフユシャク、フユナミシャク、フユエダシャクなどとよばれている。このような耐寒性の強い成虫でも、北海道のような寒冷地では1~2月には羽化せず、初冬と早春の2期間に発生が分かれている。はねの退化した雌は、樹皮や小枝に止まっていて、交尾のため雄の飛来するのを、性誘引物質(性フェロモン)を発散しながら待っている。

幼虫はイモムシ状でシャクトリムシとよばれる特異な歩行を行う。一般のガ類と異なって、第6腹脚と第10腹脚しかない。樹木や草木の葉を食べるものが多いが、一部は花、つぼみ、球果などを食べる。ハワイでは、小形の双翅類などを捕食する肉食性のものが数種類発見されているが、これはこの科としてはむしろ例外的なものである。この科は幼虫が食葉性の種が大部分のため、害虫として経済上重要視されるものが少なくない。森林、庭園樹、果樹に被害を及ぼすものに、ウスバフユシャク、フタナミトビヒメシャク、ウメエダシャク、ウスバミスジエダシャク、オオトビスジエダシャク、シモフリトゲエダシャク、トビモンオオエダシャク、ニトベエダシャクなどがある。桑園の害虫としてはクワエダシャクが有名である。ヨモギエダシャクは雑食性で、キク、ダリアのほか各種の樹木にも加害する。マサキの生け垣につくユウマダラエダシャクは、大発生すると、葉を全部食い尽くしてしまうことがある。

[井上 寛]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

シャクガ

Geometridae; measuring worm moth

鱗翅目シャクガ科の昆虫の総称。ヤガに次ぐ大きな科で,世界に1万種以上,日本に約 700種が知られている。体は比較的細長く,翅は広いが飛翔力の弱いものが多い。特にフユナミシャク,フユエダシャクなどのいわゆる冬シャクの雌は,翅が退化して飛ぶことができなくなっている。幼虫は体が細長く,腹脚は第6節と尾端の2対しかないため独特な歩き方をするので,その様子から尺取虫と呼ばれる。大部分は広葉樹の葉を食べて成育する。成虫は夜行性のものが多いが,トンボエダシャクやヒョウモンエダシャク Arichanna gaschkevitchiiなど昼飛性の種もある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

シャクガ

鱗翅(りんし)目シャクガ科の総称。きわめて種類が多く,世界に1万種以上,日本に約800種が知られる。体は一見チョウに似て細長く,翅は幅が広い。幼虫も一般に細長く,2対の腹脚で尺を取るような歩き方をするのでシャクトリムシ(尺取虫)の名がある。シャクトリムシは腹脚で枝に静止すると枯枝に似ている種類が少なくなく,農夫が誤って土瓶(どびん)を掛けて落とすということから,土瓶割りの俗称もある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by