日本大百科全書(ニッポニカ) 「ミヤマクワガタ」の意味・わかりやすい解説

ミヤマクワガタ(ゴマノハグサ科)

みやまくわがた / 深山鍬形

[学] Veronica schmidtiana Regel subsp. senanensis (Maxim.) Kitam. et Murata

Pseudolysimachion schmidtianum (Regel) Yamaz. subsp. senanense (Maxim.) Yamaz.

ゴマノハグサ科(APG分類:オオバコ科)の多年草。茎は株立ちとなり、高さ約20センチメートル。葉は茎の下部に集まってつき、長い柄がある。夏、茎頂にまばらな総状花序を出し、淡紫色または紅紫色の花を開く。花冠は4裂し、径1~1.2センチメートル。本州の高山の乾いた岩礫(がんれき)地に生え、地方変異が多い。

基本種のキクバクワガタは全体がより大きく、葉は切れ込みが深い。山地に生え、北海道、および朝鮮半島、樺太(からふと)(サハリン)からアラスカに分布する。

[久保多恵子 2021年8月20日]

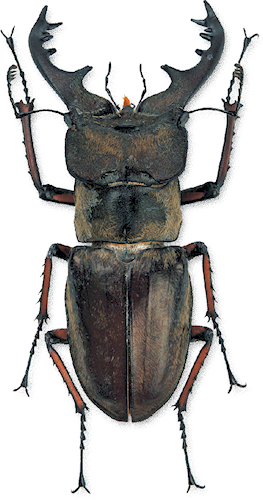

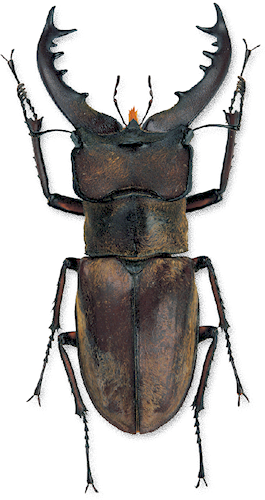

ミヤマクワガタ(昆虫)

みやまくわがた / 深山鍬形虫

[学] Lucanus maculifemoratus

昆虫綱甲虫目クワガタムシ科に属する昆虫。日本各地に分布する大形の甲虫で、体長は雄4~7センチメートル(大あごを含む)、雌3.5センチメートル前後。濃褐色から黒褐色で、雄は背面に細かい毛があるが、雌は黒くて光沢がある。雄は大あごが強大で、頭の後ろに耳状の隆起があるが、個体が小形になるにつれて両方とも小さくなる。各腿節(たいせつ)の下面には雌雄ともに楕円(だえん)形の黄褐紋がある。低山から山地の広葉樹林にいて、夏に多く夜間灯火にもくる。幼虫は朽ち木にすみ、成虫になるまで約4年を要する。

[中根猛彦]