ヤマトシジミ

Pseudozizeeria maha

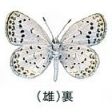

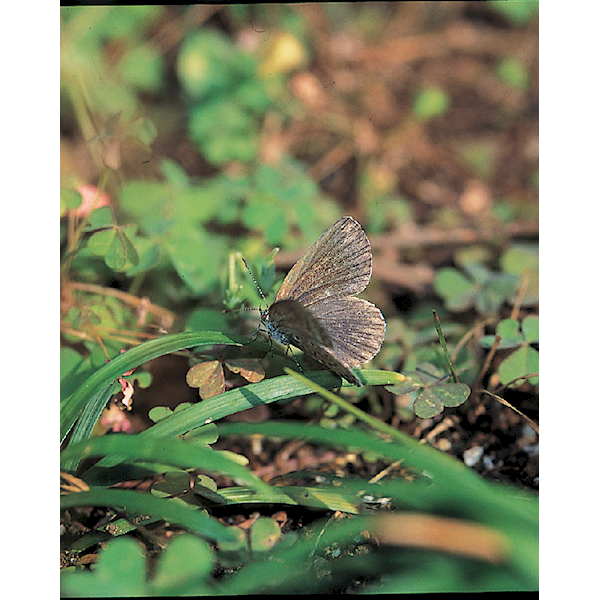

鱗翅目シジミチョウ科の昆虫。本州以南の日本でもっともふつうに見られる小型のシジミチョウである。開張2.4~3cm。雄は表面に青紫色の部分が広がり,外縁部は黒く縁取られる。この縁取りは早春や晩秋に見られるものではごく狭くなる。雌では青紫色部の輝きは弱く,周囲の暗褐色部がよく発達し,夏の個体では全面暗褐色となる。パキスタン南西部からインドシナ,中国南半部,台湾,朝鮮半島を経て日本にまで分布する。日本では本州の岩手県以南に分布し,南西諸島の与那国島に及ぶ。幼虫の食草はカタバミ科のカタバミで,この植物の見られる耕作地の周辺,路傍の草地,庭園などいたるところに見られ,人工的環境によく適応している。本州中部の暖地では年5~6回程度の発生を繰り返し,成虫は3月下旬~11月下旬にかけて見られる。幼虫で越冬する。近縁のシルビアシジミZizina otisは開張1.8~2.6cm。関東地方以南に分布し,ミヤコグサなどのマメ科植物を食べる。

執筆者:高橋 真弓

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ヤマトシジミ(チョウ)

やまとしじみ / 大和小灰蝶

pale grass blue

[学] Zizeeria maha

昆虫綱鱗翅(りんし)目シジミチョウ科に属するチョウ。岩手県・秋田県以南の日本全土(南西諸島を含む)に広く分布する普通種。都市内の庭先でもみることが多い。本種が人為的環境に多いのは、食草のカタバミがそのような場所に生育するためである。その反面、深山や自然度の高い環境には生息しない。国外では朝鮮半島(南部)、中国、台湾よりミャンマー(ビルマ)、タイ、インド、南ペルシアなどに分布する。はねの開張は27ミリメートル程度。雄のはねの表面は青藍(せいらん)色、雌では黒褐色、低温期に発生する雌では黒褐色の地に青藍色鱗を交える。西南日本では4月より出現し、以後連続的に発生を繰り返し11月または12月に及ぶが、夏より秋にかけてもっとも個体数が多い。幼虫の食草はカタバミ科のカタバミ、エゾタチカタバミである。また、帰化植物のムラサキカタバミにも産卵するが、この植物では幼虫は成虫にまで生育できない。

[白水 隆]

ヤマトシジミ(二枚貝)

やまとしじみ / 大和蜆

軟体動物門二枚貝綱シジミ科の二枚貝。樺太(からふと)(サハリン)以南、北海道、本州を経て九州に分布し、河口域にすむ。殻長40ミリメートル、殻高35ミリメートルに達する丸みのある三角形。マシジミとは、殻皮の光沢が強く、若い時期に黒斑(はん)でなく黄色の放射帯を帯びることで異なる。卵生。

[奥谷喬司]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ヤマトシジミ

学名:Zizeeria maha

種名 / ヤマトシジミ

目名科名 / チョウ目|シジミチョウ科

解説 / 田畑や人家の周辺でよく見られます。はねの表は、低温期には明るい色になります。

体の大きさ / (前ばねの長さ)12~15mm

分布 / 本州以南

成虫出現期 / 関東地方では4~11月

幼虫の食べ物 / カタバミ

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by

ヤマトシジミ

Corbicula japonica

軟体動物門二枚貝綱シジミ科。殻長 4cm,殻高 3.5cm。殻は丸みのある三角形で殻頂部はよくふくらむ。殻表は黄褐色で光沢があり,個体によっては褐色の放射帯をもつが,老成すると黒色になる。成長輪肋は明瞭である。サハリンから九州までの河口や潟など,多少塩分を含む汽水域の砂礫底にすむ。食用。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「ヤマトシジミ」の意味・わかりやすい解説

ヤマトシジミ

鱗翅(りんし)目シジミチョウ科の1種。開張27mm内外,雄は青藍色,雌は黒色で夏型は暗色部が多い。アジア東・南部,日本では本州以南に広く分布。幼虫はカタバミを食べ,幼虫で越冬,成虫は春〜秋に連続して発生し,都会地にも多い。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のヤマトシジミの言及

【シジミ(蜆)】より

…軟体は白色であるが,出・入水管の先端は黒い。日本には胎生で淡水の河川にすむ類(マシジミ)と卵生で河口や潟の海水にすむ類(ヤマトシジミ)があるが,セタシジミは卵生であるが琵琶湖にすむ。プランクトンや浮遊有機物を食べ,夏に産卵する。…

※「ヤマトシジミ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by