精選版 日本国語大辞典 「伏見版」の意味・読み・例文・類語

ふしみ‐ばん【伏見版】

改訂新版 世界大百科事典 「伏見版」の意味・わかりやすい解説

伏見版 (ふしみばん)

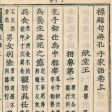

徳川家康が閑室元佶(かんしつげんきつ)に命じて開版させた古活字版。足利学校第9代庠主(しようしゆ)(校長)であった元佶は,家康の信任が厚く,家康から拝領した木活字で1599年(慶長4),《孔子家語》《六韜(りくとう)》《三略》を京都伏見において開版した。家康は1601年,伏見指月(しげつ)に円光寺を建て,元佶を住まわせて畿内の学校とし,和漢の典籍の開版を続けさせたので,円光寺版ともいう。円光寺由緒書によれば拝領した木活字は10万本とされる。伏見版は上記のほか,《貞観政要》(1600),《吾妻鏡》(1605),《武経七書》(1606)など8部80冊に及び,日本出版文化史上の意義は大きい。

→駿河版

執筆者:竹上 深

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「伏見版」の意味・わかりやすい解説

伏見版【ふしみばん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「伏見版」の意味・わかりやすい解説

世界大百科事典(旧版)内の伏見版の言及

【円光寺】より

…これが当寺の開創で,好学の家康は木活字10万を寄せ,元佶は和漢の典籍の出版にあたった。これを慶長活字本,伏見版,円光寺版といい,当寺は日本の出版史上で特筆すべき役割を果たした。のち寺は現在の地に移り,現在は尼寺である。…

【慶長版】より

…日本において,慶長年間(1596‐1615)に開版された出版物の総称。(1)1597年の《錦繡(きんしゆう)段》《勧学文》に始まり,99年の《日本書紀神代巻》《古文孝経》などを経て1603年の《白氏五妃曲》にいたる後陽成天皇の勅版,(2)1599年の《孔子家語》《六韜(りくとう)》《三略》に始まり,1600年の《貞観政要》その他を経て06年の《七書》にいたる徳川家康の伏見版,(3)徳川家康が駿府(すんぷ)に引退してから金地院崇伝,林道春に命じて開版させた15年の《大蔵一覧集》(いわゆる駿河版)のほか,(4)1605年富春堂五十川了庵が刊行した《太平記》その他がこれに属する。勅版や伏見版は大形の木活字本(古活字版)であるが,駿河版は銅活字を用いた。…

※「伏見版」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...