内科学 第10版 「伝染性単核球症」の解説

伝染性単核球症(白血球系疾患)

伝染性単核球症(感染性単核球増加症)は,Epstein-Barrウイルス(EBV)の初感染による急性感染症である.発熱・咽頭痛・頸部リンパ節腫張を3主徴とし,白血球増加,異型リンパ球の出現,肝機能障害をきたす.通常,1~3カ月の経過で治癒する.サイトメガロウイルス(cytomegalovirus:CMV)の初感染でも類似の症状を呈することがあるが,1~2週間以内に軽快するため伝染性単核球症には含めない.

疫学

本症の発症頻度などの数値データはないが,比較的高頻度にみられる疾患である.医療機関を受診せずに治癒している例も相当あると考えられる.小児~思春期以降の青年期にかけての年齢層で発症するが,年齢別の疫学データもない.EBVはおもに唾液を介して感染し,既感染者からの輸血などでも感染する.日本人など東洋人や途上国では欧米人より幼少期に感染し,かつてわが国では2~3歳までにEBV感染率は70%に達するとされていたが,最近は感染年齢が遅くなりつつある(Takeuchiら,2006).詳細なデータはないが,EBV初感染年齢が高くなると本症の発症率が高くなるといわれている.欧米では思春期で発症する例が多くkissing diseaseの別名があるが,わが国でも該当例が増えている印象がある.

臨床症状

1)自覚症状:

おもな自覚症状は,発熱,頸部リンパ節腫脹,咽頭痛である.熱感,悪寒,食欲不振,倦怠感などの感染様症状で発症し,発熱は38℃以上の高熱が1~2週間持続することが多い.頸部リンパ節腫脹はほぼ全例にみられるが,1~2週間で消退する.必ずしも圧痛を伴うものではない.リンパ節腫脹が遷延する場合に生検を行うとリンパ腫と誤診されることがある.病理像のみでの鑑別は困難なことがあり,臨床症状などから本疾患が疑われる場合にはその旨を病理医に必ず伝える必要がある.咽頭痛は扁桃の炎症によるものである.

2)他覚症状:

扁桃は発赤腫脹し,口蓋に出血性の粘膜疹を呈することがある.約1/3の例で溶血連鎖球菌性扁桃炎の合併をみる.肝腫大(約15%)や脾腫(約半数)を伴い,急激な腫脹のために圧痛を生じることがある.まれであるが,脾破裂をきたすことがある.

検査成績

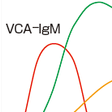

末梢血の白血球数は初期には正常か減少するが,後に増加する.白血球数は10000~20000/μL程度に上昇し,小児では30000/μL以上になることもある.白血球分画ではリンパ球が増加し,異型リンパ球が高頻度に認められる.これらの細胞は大型で単球様に見えることもあるが,活性化したT細胞とNK細胞が主体である.約8割の症例で肝機能障害を呈し,肝酵素は200~400 IU/L程度に上昇するが,2000~3000 IU/L以上に達する例もある.ビリルビンは高度上昇することは少ない.過去にはPaul-Bunnel反応という検査が行われたが,これは異種赤血球(ヒツジやウマ,ウシ)に対する非特異的IgM抗体を検出する手法で,感度・特異度とも低いため今日では行われることは少ない.確定診断にはEBV特異的抗体の測定が有用である.EBV初感染の場合はVCA(viral capsid antigen)-IgM抗体が陽性となり,その後VCA-IgG抗体とEA(early antigen)-IgG抗体が陽性でEBNA (EB nuclear antigen)抗体が陰性のパターンになる(図14-10-18).EBV感染から発症までの潜伏期間が1~2カ月あるため違いが生ずるが,このいずれかであれば本疾患の可能性が高い.EBNA抗体はEBV感染後約6カ月で陽性となるため,これが陽性の場合は通常EBV既感染を意味する.末梢血中のEBV-DNAは通常,数百コピー/μL

未満と低コピーである.

鑑別診断

前述のようにCMVなどほかのウイルスの初感染が鑑別対象となる.こういったEBV以外の原因によるものを,伝染性単核球症様疾患(infectious mononucleosis-like disease)とよぶことがある.

EBVの初感染であっても,感染症として終息せずに慢性活動性EBV関連リンパ増殖性疾患(chronic active EBV-associated lymphoproliferative disorder:CAEBV-LPD)に移行する例,急激な転帰をたどる劇症型EBV-LPDとなる例がある(Quintanilla-Martinez,2000).こういった例では末梢血中EBV-DNAが104コピー/μL以上と高コピーになる傾向があり,単純な感染症にとどまらない可能性がある.いずれにしても,完全な鑑別はできず注意深い観察が必要である.

病態生理

ウイルスはまず咽頭上皮細胞に感染し,続いてB細胞に感染する.細胞感染の際の受容体は補体レセプターCD21抗原であり,これにEBVはエンベロープ蛋白gp350/220を介して結合し,エンドサイトーシスにより細胞内に取り込まれる.このときにB細胞上のHLAクラスⅡ分子がコレセプターとして機能する.静止期にあったB細胞は感染により活性化,芽球化し,無限に増殖するようになる(不死化;immortalization).一方,感染B細胞が増殖を始めると,細胞傷害性T細胞やNK細胞が動員され,さらにEBV特異的抗体の産生によりウイルスや感染細胞は排除される.このときのT細胞,NK細胞が末梢血中の増加リンパ球/異型リンパ球として観察される.しかしながら一部のEBV感染B細胞は残存し,潜伏感染状態で宿主と終生共存することになる.CAEBV-LPDや劇症型EBV-LPDでは単クローン性に増殖するリンパ球はほとんどT/NK細胞であり,このEBV感染B細胞が腫瘍化するわけではない.

治療・経過・予後

安静と対症療法が基本である.咽頭痛が強い場合はアセトアミノフェンなどの消炎鎮痛薬を投与する.症状が遷延し重篤な合併症を併発する場合は,抗炎症目的で副腎皮質ステロイド(0.5~1 mg/kg)を用いる.併発する咽頭炎などに対しアンピシリンを投与すると薬剤性の発疹を発症することが知られているので,投与は避ける.アシクロビルなどの抗ウイルス薬の有効性は実証されていない.一般的な予後は良好である.[鈴木律朗]

■文献

河 敬世:感染性単核球増加症.内科学,第9版(杉本恒明,矢崎義雄総編集),pp 1675-1676,朝倉書店,東京,2007.

Quintanilla-Martinez L, Kumar S, et al: Fulminant EBV(+) T-cell lymphoproliferative disorder following acute/chronic EBV infection: a distinct clinicopathologic syndrome. Blood, 96: 443-451, 2000.

Takeuchi K, Tanaka-Taya K, et al: Prevalence of Epstein-Barr virus in Japan: trends and future prediction. Pathol Int, 56

: 112-116, 2006.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報