関連語

精選版 日本国語大辞典 「出衣」の意味・読み・例文・類語

いだし‐ぎぬ【出衣】

- 〘 名詞 〙

- ① 直衣(のうし)姿の晴(はれ)の風流の装飾。時に衣冠姿にも行なう。下着の衵(あこめ)の重ねを美麗に仕立て、前身を指貫(さしぬき)に着籠めずに、裾先を袍(ほう)の襴(らん)の下からのぞかせること。出衵(いだしあこめ)。出打着(いだしうちき)。出褄(いだしづま)。

出衣①〈承安五節絵詞〉

出衣①〈承安五節絵詞〉- [初出の実例]「すはうのこき、うたるくはうこくの出しきぬ入てもてつづきたる」(出典:讚岐典侍(1108頃)下)

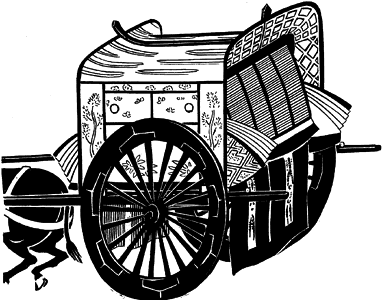

- ② 牛車の簾(すだれ)の下から女房装束の裾先を出して装飾とすること。寝殿の打出(うちで)のように装束だけを置いて飾りとするが、童女の車は実際に乗って童女装束の汗衫(かざみ)や袴の裾を出す。→出車(いだしぐるま)。

出衣②〈石山寺縁起絵〉

出衣②〈石山寺縁起絵〉- [初出の実例]「平野の祭なり。上卿土御門大納言〈顕定〉。弁〈経俊〉。車〈すけつぐ〉。くやく〈ときつな〉。いだしぎぬ〈若かへで〉」(出典:弁内侍日記(1278頃)寛元四年四月一日)

- ③ 模様や意匠などを表に打ち出したり押し出したりした衣。

だし‐ぎぬ【出衣】

世界大百科事典(旧版)内の出衣の言及

【衣】より

…このように平安末期ころから直衣や狩衣の下着を〈きぬ〉といってきたが,その色には束帯の衵のように紅だけとは限らず,薄色,萌黄(もえぎ),蘇芳(すおう),紅梅,女郎花(おみなえし)などがあり,白は老年者や平生衣に用いられ,地質も綾,浮織物,唐織物などいろいろなものが用いられた。 なお直衣のときには,この衣を指貫(さしぬき)の上に着て,その褄(つま)を直衣下から出す着方があり,これを出衣(いだしぎぬ)といった。この方法はまた衣冠のときにも行われ,出袿(いだしうちぎ),出衵(いだしあこめ)ともいった。…

※「出衣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...