関連語

精選版 日本国語大辞典 「合弁花」の意味・読み・例文・類語

ごうべん‐かガフベンクヮ【合弁花】

- 〘 名詞 〙 =ごうべんかかん(合弁花冠)

改訂新版 世界大百科事典 「合弁花」の意味・わかりやすい解説

合弁花 (ごうべんか)

sympetalous flower

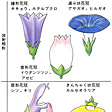

花弁が互いにその辺縁で合着した合弁花冠をもつ花。花弁の合着の程度はさまざまで,レンギョウのように基部に限られているものから,アサガオのように全長にわたっているものまである。花弁がすべて独立しているものを離弁花というが,合弁花は離弁花より進歩した花である。合弁花をもつすべての植物は,胚珠の珠皮が1枚であるところから,系統的にまとまった群と考えられ,合弁花をもつ植物をまとめて合弁花類とする意見がある。しかしツバキのように花弁に癒合のみられる離弁花類の例もあるし,逆に合弁花類に入れられているもののうち,ツツジ科,カキノキ科などおしべが2輪生となるものはむしろ離弁花類に近縁と考えられる。離弁花から合弁花への進化は単系的なものではないから,この形質だけで分類群を定義するのは正しくない。合弁花類のうちより進歩した群ではおしべの花糸がさらに花弁の合着部に癒合していて,合弁花冠の形成に関与している例もある。合弁花には,シソ科やゴマノハグサ科のように,背腹性と関係して強い2唇形をとるようになり,訪花昆虫(とくにハチ,アブの類)の進化と呼応してさらに特殊化しているものも多い。

執筆者:福岡 誠行

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「合弁花」の意味・わかりやすい解説

合弁花【ごうべんか】

→関連項目双子葉植物|花

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「合弁花」の意味・わかりやすい解説

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...