精選版 日本国語大辞典 「福岡」の意味・読み・例文・類語

ふくおかフクをか【福岡】

- [ 一 ] 福岡県北西部の地名。県庁所在地。七つの行政区に分かれる。博多湾にのぞみ、福岡平野の大部分を占める。古代には日本三津の一つといわれた那の津が、大宰府の外港として開け、大陸との交通の要地として、博多を中心に繁栄。慶長六年(一六〇一)に入封した黒田長政の福岡(舞鶴)城造築後は那珂川右岸に五二万石の城下町が発展。博多織・博多人形を特産。九州地方の政治・文化・経済の中心都市。明治二二年(一八八九)市制。昭和四七年(一九七二)政令指定都市となる。

- [ 二 ] 岩手県二戸市の地名。江戸時代は奥州街道一戸と金田一の間の宿駅として発展。

- [ 三 ] 「ふくおかけん(福岡県)」の略。

ふくおかフクをか【福岡】

- 姓氏の一つ。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「福岡」の意味・わかりやすい解説

福岡(県)

ふくおか

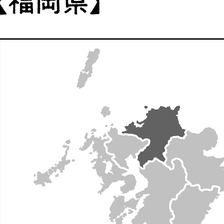

九州地方北東端にある県。南東は大分、南は熊本、西は佐賀の各県に接し、北東は狭い関門海峡(かんもんかいきょう)を隔てて中国地方の山口県に近接するとともに、北は響灘(ひびきなだ)、玄界灘(げんかいなだ)に臨んで朝鮮半島、東は周防灘(すおうなだ)に臨んで四国と相対し、南西の一部は有明海(ありあけかい)に面する。筑前(ちくぜん)・筑後(ちくご)の2国と豊前国(ぶぜんのくに)の北半からなる。九州と本州を結ぶ交通上の要地およびわが国と大陸との接点として、古くから重要な役割を果たしてきたが、中央からは遠く隔たっているという側面もあり、先進性と後進性をあわせもつ。「福岡」の由来は、近世この地に封ぜられた黒田氏が故地の備前(びぜん)福岡(岡山県瀬戸内(せとうち)市長船(おさふね)町福岡)にちなんで命名したことによる。県庁所在地は福岡市。

明治以降、筑豊(ちくほう)地域を中心とする炭鉱業と、それに基礎を置く八幡(やはた)の鉄鋼業を中心に日本の四大工業地帯の一つとして発展してきたが、エネルギー革命による石炭産業の衰退によりその地位を著しく低下させた。他方商業は、第二次世界大戦後九州の物資流通の拠点として急速に発展し、県都福岡市はさまざまな行政・経済機能の集積によって九州の広域中心都市として経済・政治・文化活動の要(かなめ)となっている。

人口は、1920年(大正9)の第1回国勢調査の219万から鉱工業の発展に伴い増加を続け、1940年(昭和15)には300万を超えたが、第二次世界大戦により減少した。戦後、産業の復興によって人口も1960年(昭和35)には400万に達したが、石炭産業の衰退により1965年には1960年に比べ1.1%の減少を示した。その後はふたたび増加に転じ2000年(平成12)は501万5699、2005年は504万9908、2010年は507万1968、2015年は510万1556、2020年(令和2)は513万5214。地域別にみると福岡・北九州の二大都市周辺の市町村で増加傾向が著しく、ドーナツ化現象が進行している。面積は4986.51平方キロメートルで、人口密度は1平方キロメートル当り1029.8人(2020)である。

2020年10月時点で、29市11郡29町2村からなる。

[石黒正紀]

自然

地形

南部の筑後平野を除くと、多数の小山塊に分かれる山地と小規模な平野からなるが、地勢はおおむね南東に高い。南東の大分県境を形成する開析された耶馬渓(やばけい)溶岩台地が、英彦山(ひこさん)(1199メートル)、釈迦ヶ岳(しゃかがたけ)(1231メートル)など県の最高所を形成、遠賀川(おんががわ)、矢部川(やべがわ)が源を発する。その西には熊本県境をなす筑肥山地(ちくひさんち)と、北側斜面に断層崖(がい)の発達した耳納山地(みのうさんち)が続く。その北に位置する筑紫山地(つくしさんち)は中国山地の延長にあたる比較的低い山地で、本県の中軸を形成、侵食によって準平原化したのちに断層運動により、東から企救(きく)、貫(ぬき)、福智(ふくち)、三郡(さんぐん)と佐賀県境をなす脊振(せふり)などの各山塊に分断され、その間に多数の小盆地や平野を介在させている。地質は多くが古生代から中生代の岩石からなるが、その周辺には石炭層を含む古第三紀層の丘陵が広く分布、県の石炭業を発展させた。平野は筑後平野、福岡平野、直方平野(のおがたへいや)、豊前平野(中津平野(なかつへいや))に大別されるが、筑後平野は、筑後川や矢部川の沖積作用と、有明海の干満差による泥土の逆流によって形成された県最大の平野で、佐賀県側の佐賀平野をあわせて筑紫平野ともよぶ。福岡平野は多々良(たたら)川、御笠(みかさ)川、那珂(なか)川、室見(むろみ)川などの中小河川がつくった小規模な沖積平野で、直方平野は遠賀川が形成した盆地状の平野である。豊前平野は、周防灘に面した山国(やまくに)川、今(いま)川などの中小河川が形成した帯状平野である。海岸線は、響灘・玄界灘沿岸では弧状の砂浜海岸と岬が交互する沈降海岸が続き変化に富むが、周防灘沿岸は単調な砂泥・岩石海岸で、有明海沿岸は干拓地と干潟が広がっている。

県内の自然公園には、関門海峡に臨む瀬戸内海国立公園、県最北部に位置する北九州国定公園のほか、佐賀・長崎県にまたがる海岸地域を主とする玄海国定公園、熊本・大分県にまたがる山岳主体の耶馬日田(ひた)英彦山国定公園がある。また、県立自然公園は太宰府(だざいふ)、筑後川、筑豊、矢部川、脊振雷山(らいざん)の五つがある。

[石黒正紀]

気候

日本海沿岸は山陰西部に似た北九州型、筑後平野と内陸盆地はやや内陸型、周防灘沿岸は瀬戸内型と若干地域差はあるが、年間平均気温14~16℃と一般に温暖で、対馬海流(つしまかいりゅう)に洗われる北西沿岸と島では無霜に近い。年降水量は海岸部で1400~1700ミリメートル、山地部で2500~3000ミリメートルと北岸部で少雨傾向を示す。大部分は梅雨期と台風期に集中し、梅雨末期は豪雨にみまわれることがある。冬季は北西季節風が卓越し、曇天の日が多い。

[石黒正紀]

歴史

先史・古代

大陸に近いという地理的位置から、日本においてもっとも早くから大陸文化に接し、発展してきた所といえる。春日(かすが)市須玖(すく)、飯塚(いいづか)市立岩(たていわ)、糸島(いとしま)市三雲(みくも)の各遺跡などに代表される多数の弥生(やよい)遺跡の分布は、大陸からの金属器使用、稲作などの文化を全国に先駆けて受け入れ、弥生文化を発達させたものと考えられる。福岡県を中心とする北部九州では古代国家の存続が確認でき、3世紀ごろの『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』によれば、奴国(なこく)、伊都国(いとこく)などの小国家の存在が記されている。1784年(天明4)に志賀島(しかのしま)で発見された「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」と彫られた金印は、当時の大陸との交流を示す証拠といえよう。また北部九州では多数の銅剣・銅矛(どうほこ)などが出土しており、近畿地方を中心とする銅鐸(どうたく)文化圏と相対する文化圏を形成していたのではないかと推定される。

664年(天智天皇3)日本の外交、軍事をつかさどるとともに九州を管轄するために大宰府(だざいふ)が置かれたが、その起源は536年(宣化天皇1)那津の口(なのつのほとり)(福岡市南区三宅(みやけ))に官家(みやけ)を設けたことに始まる。平城京の約3分の1の規模をもつ条坊都市が建設されたといわれ、現在太宰府市に残る都府楼跡(とふろうあと)はその繁栄の一端を示すものである。博多(はかた)は、古くは那津といわれ、大宰府の外港として発展した古い貿易港で、遣隋使(けんずいし)船や遣唐使船も発着した。奈良時代から平安中期にかけて大宰府は九州の政治、経済、文化の中心として栄えたが、律令(りつりょう)制度の衰亡とともに衰退し、博多湾沿岸は1019年(寛仁3)刀伊(とい)の賊の来襲を受けた。

[石黒正紀]

中世

大宰府の衰退とは別に、博多は日宋(にっそう)貿易の中心地として新しい大陸文化を輸入して栄え、僧栄西(えいさい)が12世紀末に禅宗をもたらして聖福寺(しょうふくじ)を建立、脊振山に茶を植樹したといわれている。1274年(文永11)と1281年(弘安4)の2回にわたる蒙古襲来(もうこしゅうらい)(元寇(げんこう))によって博多周辺は戦場となり、再度の来襲に備えた防塁(ぼうるい)跡が博多湾沿岸に残っている。その後、北条時宗(ときむね)は元の再来に備えて九州探題を置いたが、鎌倉幕府の衰退に伴い、少弐(しょうに)、島津、菊池氏らによって滅ぼされた。南北朝に入ると九州は南朝方が大宰府を占領し支配したが、室町幕府は今川了俊(りょうしゅん)を九州探題に任命し、1372年(文中1・応安5)南朝軍を制圧した。その後、明(みん)との間に勘合貿易が始まり、大内氏が九州まで勢力を伸ばしてくると、博多はその中心地となり、対明・対朝鮮貿易を推進するために博多商人を庇護(ひご)し、宗金(そうこん)に代表される豪商が活躍して「年(とし)行司」という代表による町人自治が行われるなど、堺(さかい)と並ぶ貿易港として非常に繁栄した。しかし、大内氏の滅亡とともに勘合貿易が中絶したうえに戦国時代の戦乱によって博多は戦火にさらされ、焼け野原と化した。

[石黒正紀]

近世

1587年(天正15)九州に入った豊臣秀吉(とよとみひでよし)は、那珂川の東岸に方十町の町割によって博多を復興させるとともに、筑前に小早川隆景(たかかげ)、筑後に立花宗茂(たちばなむねしげ)、毛利秀包(もうりひでかね)、豊前に黒田如水(じょすい)(黒田孝高(よしたか))らの大名を配した。ついで徳川家康は1600年(慶長5)の関ヶ原の戦い後、大名の配置替えを断行、筑前には黒田長政(ながまさ)(孝高の子)、豊前には細川忠興(ただおき)、筑後には田中吉政(よしまさ)が封ぜられた。その後、田中氏が改易されたために柳河(やながわ)(川)に立花宗茂、久留米(くるめ)に有馬豊氏(ありまとようじ)が入る一方、豊前は分割されて小倉(こくら)に小笠原忠真(おがさわらただざね)が配されるなどして、江戸中期、福岡県域は福岡藩と支藩の秋月潘(あきづきはん)、久留米潘(くるめはん)、柳河藩と支藩の三池潘(みいけはん)、小倉藩と支藩の小倉新田潘(しんでんはん)(千束潘(ちづかはん))の7藩体制となった。

各藩は藩政期を通して殖産興業に努め、柳河藩を筆頭に、干拓などによって新田開発が行われるのと同時に、博多織、小倉織、久留米絣(がすり)などの織物や、高取(たかとり)焼、上野(あがの)焼などの陶器、ハゼ、からしに代表される換金作物などの生産が積極的に推進されて、藩財政を支えた。

[石黒正紀]

近・現代

1871年(明治4)7月、廃藩置県によって福岡県域の7藩と中津藩は県となったが、同年11月には福岡県と秋月県が福岡県、久留米・柳川・三池の3県が三潴県(みづまけん)、豊津・千束・中津の3県が小倉県に改編され、1876年に小倉県の南部が大分県に割譲されたうえで現在の福岡県に統合された。

本県の明治以降の発展は石炭業の発展に負うところが大である。筑豊の石炭は、18世紀後半に瀬戸内海の塩田で燃料として使用されるようになってから、その採掘量を増加させたが、本格的な開発は1873年日本坑法が発布され、民間資本による自由な炭鉱経営の道が開かれてからで、明治末までに三菱(みつびし)、三井、住友、古河(ふるかわ)などの大手中央資本が進出、筑豊は全国出炭量の過半を占めるほどのに日本最大の炭鉱地域となり、県南の三池炭鉱も1889年(明治22)民間に払い下げられて発展を遂げた。1901年に八幡の官営製鉄所が操業を開始すると、工業化が進行して四大工業地帯の一つとして著しい発展を示したが、製鉄業を核としたために鉄鋼、セメント、化学工業などの比重が高い素材供給基地的性格が強く、それが近年における県産業の地位低下につながっている。農業も、明治10~20年代にかけては日本一といわれるほど農業の先進地域であり、筑後地域を中心に水稲耕作の高い生産性を誇ったが、鉱工業の発達が農業をむしろ停滞させる結果となり、産業全体に占める農業の比重はきわめて小さくなってしまった。

1889年の市町村制施行によって、福岡と久留米の2市と23町361村が誕生したが、鉱工業の発展により第二次世界大戦までに門司(もじ)、小倉、若松(わかまつ)、八幡、大牟田(おおむた)、戸畑(とばた)、直方、飯塚、田川の各市が相次ぎ誕生した。1953年(昭和28)の町村合併促進法によって県内でも合併が進み、町村数は著しく減少したが、その後1963年に門司、小倉、戸畑、八幡、若松の5市が合併して九州最初の政令指定都市である北九州市が成立、ついで1972年に福岡市が全国で7番目の政令指定都市になるとともに、福岡市南方の4町(小郡(おごおり)、筑紫野(ちくしの)、春日、大野城(おおのじょう))が都市化の進展に伴って市制を施行した。その後も、1981年宗像(むなかた)、1982年太宰府、1992年(平成4)前原(まえばる)、1997年古賀(こが)、2005年福津及びうきはが市制施行、2006年には宮若(みやわか)市、朝倉(あさくら)市、嘉麻(かま)市、2007年にはみやま市が誕生、2010年には前原市が近隣の2町と合併し、糸島(いとしま)市と改称している。

[石黒正紀]

産業

石炭産業の衰退により経済力の相対的低下があったとはいえ、鉄鋼業を中心とした重化学工業と九州流通の拠点としての卸売業に特徴をもつ西南日本の商工業の中心であることに変わりはない。

[石黒正紀]

農業

南部の筑後平野を中心に経営耕地面積は7万4175ヘクタール(2000)に達し、うち水田が80.8%を占めるが、畑は6.4%にすぎない。農家数は8万4037戸、うち専業農家は1万3808戸(16.4%)で兼業化が著しいが、鉱工業の労働力を早くから農村に求めたことにその原因の一端がある。農業産出額は2263億円(2002)で、九州で4位、全国で17位と大消費地を背景とした生産県としての地位低下は著しい。品目別では野菜が642億円でもっとも高く、以下米の471億円、畜産の381億円、果実の241億円と続く。

地域別にみると福岡、北九州両市とその周辺では、都市化、工業化に伴う耕地の減少が著しく、米作、園芸、養鶏などを中心とした近郊型零細経営が主体で兼業化も進展している。西部の糸島(いとしま)地域は県下有数の農業地域で、畜産と野菜・花卉(かき)・果実栽培が中心である。おもな果実はミカンで、県南部に次ぐ産地として玄界灘オレンジベルトの一部を形成、イチゴ・スイカ栽培も盛んである。北部の宗像(むなかた)地域は米、野菜、果実を中心とした農業が盛んであるが、県内では比較的畑作の比率が高く、イチゴなどの施設園芸も盛んである。東部の京築(けいちく)地域は零細な米作が中心で農業生産性は低く、北九州市に近接しているにもかかわらず野菜生産もあまり振るわない。中央部の筑豊地域は遠賀(おんが)川流域に開けた農業地域で、石炭業の展開による鉱害などの影響を受けて衰退したが、近年は養鶏、酪農などの畜産を中心に復興しつつある。南部の筑後地域は県下一の農業地域で、その北部では稲作を中心に、キュウリ、ホウレンソウ、ニンジン、タマネギ、キャベツなどの野菜作が盛んで、久留米(くるめ)市田主丸(たぬしまる)を中心とした苗木栽培は、埼玉県川口市安行(あんぎょう)、愛知県稲沢(いなざわ)市、兵庫県宝塚(たからづか)市山本と並ぶ四大産地の一つを形成している。南部の筑後川下流域では、農業経営規模は比較的小さいが、米、イグサ、野菜栽培を中心に生産性が高い。八女(やめ)地区はミカン、ブドウ、ナシ、カキ、キウイフルーツなどの果実や電照ギク、茶の生産地として知られ、とくに茶は高級茶として有名である。

[石黒正紀]

林業

林野面積は22万3382ヘクタール(2000)で林野率は高くない。私有化、人工林化がかなり進行しており、大分県日田(ひた)に続く南部の英彦山周辺や奥八女を中心にスギ、ヒノキの植林が盛んであるが、素材生産量は11万4000立方メートル(2001)と少なく、主要産業とはなっていない。

[石黒正紀]

水産業

漁獲総量は10万1897トン(2002)とかつては盛んであったトロール漁業の廃止により激減している。生産の中心は沖合、沿岸漁業で、筑前、有明、豊前の3海区に分かれる。筑前海区は対馬(つしま)海流の影響を受けてタイ、アジ、サバ、ブリ、イカなどの好漁場で、底引網、刺網、延縄(はえなわ)や釣りなどの漁業が行われている。有明海区は干潟を利用してのノリ養殖が盛んで、アサリなどの採貝も多い。豊前海区は小型底引網漁業が中心であるが、有明海区と同様ノリ養殖、採貝も盛んになってきている。博多漁港は背後に大消費地福岡、北九州両市をもつだけでなく、京阪神への中継基地として水揚げが急増しており、全国有数の漁港になっている。

[石黒正紀]

鉱業

石炭業は明治以降県産業の中心をなし、第二次世界大戦前の最盛期には全国出炭量の3分の2余りを生産していたが、エネルギー革命により1963年(昭和38)の石炭合理化政策決定以降、筑豊中心の大部分の炭鉱が閉山し、唯一稼動していた三池炭鉱も1997年(平成9)3月末に閉山し、石炭業の歴史が閉じられた。県の北東部で産する石灰岩は石炭にかわる主要鉱産物で、生産量は1986万トン(2001)と全国一であり、セメント原料として供給されている。

[石黒正紀]

工業

明治末より筑豊の石炭を基盤に鉄鋼を中心とする重化学工業が発達し、四大工業地帯の一つを形成する全国有数の工業県として発展したが、第二次世界大戦後の石炭業の衰退と、素材型工業への偏重という構造的弱点などにより地位低下を起こし、対全国の工業生産額比率も戦前の9%から2.5%まで低下した。2002年の工業統計によると事業所数1万2144、従業者23万6000人、製造品出荷額等7兆0252億円と、出荷額では全国13位であり、品目別では輸送用機器が24.8%でもっとも高く、食料品11.5%、鉄鋼7.5%、飲料・飼料6.9%、金属製品6.2%と続く。地域別に特徴をみると、最大の工業地域はやはり北九州地区で、洞海(どうかい)湾周辺の埋立地に鉄鋼を主体に化学、機械、窯業(セメントなど)といった素材生産を中心とする大工場が並ぶ一方、ビール、水産加工品、製糖などの食料品加工も盛んであるが、周防灘沿岸の苅田(かんだ)町には自動車工業も立地している。筑後地区では大牟田市の石炭・石油化学、非鉄金属工業を中心に、久留米市のゴム、大川市の木工など比較的地元資本による工業が展開している。福岡地区は食料品、電気機器を中心とした機械、印刷・出版などの都市型工業が展開するが、規模は大きくない。筑豊地区は直方市の機械、田川市のセメント工業などに特徴があるが、産炭地域振興事業により多数の工業団地が造成されて宮田町(宮若市)に自動車工業が進出するなど、工業化の促進が図られている。

伝統工業は各藩の殖産興業によって発達したものが多いが、博多織、博多人形をはじめ、久留米絣、小石原(こいしわら)焼、八女福島仏壇、筑後手漉(てす)き和紙などが有名である。博多織は高級絹織物として帯地を中心にネクタイ、小物などに加工されているが、生産量は減少傾向にある。久留米絣は実用的な綿織物として久留米市周辺で小規模ながら着物地を中心に生産されてきたが、衰退傾向にある。小石原焼は古くは半農半陶という形で小規模に民衆の日用品を製作していたが、昭和30年代以降民陶ブームにより発展を遂げ、現在では窯元も50余りとなった。博多人形は、日本を代表する人形の一つといわれ、福岡の代表的な土産(みやげ)品となっている。八女福島仏壇は、筑後の伝統工芸技術の高さを示すものとして知られ、荘厳華麗な大型品を主体としていたが、近年では部品製造の比重が高まってきている。そのほかの工芸品としては高取焼、上野(あがの)焼、掛川(かけがわ)(イグサ茣蓙(ござ))、籃胎(らんたい)漆器、八女石灯籠(いしどうろう)、八女提灯(ちょうちん)などがある。

[石黒正紀]

商業

九州の商品流通拠点として発展しているため商業活動は活発で、商業年間販売額は22兆0350億円(2002)と全国第4位である。とくに卸売部門は16兆8120億円と大きな比重を占め、なかでも福岡市は広域中心都市として各企業の本支社、官公庁、銀行などが集中し、商業活動の要となっている。また対事業所サービス業などのサービス業の展開も目覚ましい。

[石黒正紀]

開発

1963年(昭和38)の北九州総合開発計画特定地域指定をはじめ多数の計画に基づき工業を中心とした地域開発が進められてきたが、近年では大都市開発に中心が移りつつある。1962年には大牟田など県南地域が新産業都市に指定される一方、産炭地域振興事業団により筑豊に大型工業団地が多数造成されたが、いずれも低迷している。北九州では新たな産業振興のために周防灘沿岸で1962年より508ヘクタール、響灘沿岸で1973年より1387ヘクタールの工業用地造成が進行し、苅田の日産自動車に代表される新規の企業立地も行われた。遠賀川、筑後川では、北九州ならびに福岡両大都市などへの安定した用水供給や治水のために、河口堰(せき)が1980年と1983年にそれぞれ完成した。1998年(平成10)には県の人口が500万人を突破、九州における経済や行政の中枢機構が福岡県に集中する傾向がみられる。そのため県では、国際交流、とりわけアジア諸国との共存と地域活性化、環境にやさしい循環型社会を目ざした「ふくおか新世紀計画」を策定した。

[石黒正紀]

交通

本州との接点にあたるため九州の陸上交通幹線が集中し、鉄道・国道両海底トンネル、関門橋で本州と連絡している。九州の最重要幹線であるJR鹿児島本線と日豊本線(にっぽうほんせん)が、それと並走する国道3号、10号と県の東西を縦走して南に伸び、県南部を両本線を結ぶ久大本線(きゅうだいほんせん)が国道210号と並走して横断している。筑豊では筑豊本線をはじめ多数の支線が石炭輸送を中心に発達したが、石炭業の衰退により、支線の多くは廃線ないし第三セクター化されている。また、福岡市を中心に西日本鉄道が近郊の都市を結んでいる。1975年(昭和50)山陽新幹線が博多まで開業し、さらに九州縦貫自動車道、九州横断自動車道(長崎自動車道、大分自動車道)、東九州自動車道の県内区間完成、福岡市の地下鉄、北九州市のモノレール、さらに両市の都市高速道路の開通とあわせ、福岡県も高速交通時代に入った。航空の便は、全国有数の設備を誇る福岡空港(板付空港(いたづけくうこう))から全国の主要都市へ多数の航空路が開かれるとともに国際線もアジアを中心に多数発着、九州の玄関となっている。さらに2006年(平成18)3月、北九州市および隣接する京都(みやこ)郡苅田(かんだ)町の沖合いの人工島に新北九州空港(2008年に北九州空港と改称)が開港した。この海上空港は2.1キロメートルの新空港連絡橋で九州本土と結ばれており、エアポートバスが通じる。新空港開港に伴い旧北九州空港は閉港した。海運も北九州港、博多港、三池港、苅田港の四貿易港を中心に、長距離フェリー、離島航路なども発達している。2011年には、JR九州新幹線鹿児島ルートが全線開通し、博多―鹿児島中央が直接結ばれた。

[石黒正紀]

社会・文化

教育・文化

江戸時代の藩校は、福岡藩では1784年(天明4)に東学問所(修猷館(しゅうゆうかん))と西学問所(甘棠館(かんとうかん))が併設されたが、のちに修猷館に併合、小倉藩では1788年に思永館(しえいかん)、久留米藩では1796年(寛政8)に明善堂(めいぜんどう)、柳河藩では1824年(文政7)に伝習館(でんしゅうかん)が開設された。明治以降はそれぞれ県立中学校(現高校)として県下の教育を支えてきた。庶民教育を行った私塾と寺子屋も同時期多数開設されたが、亀井南冥(なんめい)の亀井塾(1792)と村上仏山(ぶつざん)(1810―1879)の水哉園(すいさいえん)(1835)が有名であった。

現在は九州の教育・文化の中心として高等教育施設である大学の集中が著しい。1910年(明治43)に全国4番目の帝国大学として発足した国立九州大学をはじめ、2018年(平成30)現在、大学32校(うち国立3、公立4)、短大18校(すべて私立)、高等専門学校3校を数え、とくに福岡市への集中が目覚ましい。文化施設も公立図書館100、博物館および同種施設は80以上と多くを数えるが、おもなものに、福岡市の県立美術館、市立美術館・博物館、北九州市の市立美術館、自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)、久留米市の有馬記念館・石橋文化センター、直方市の石炭記念館、田川市の石炭・歴史博物館、小郡(おごおり)市の九州歴史資料館、朝倉(あさくら)市の秋月博物館などがある。また、2005年10月には太宰府市に九州国立博物館が開館した。

情報、報道についても九州の中心として朝日、毎日、読売の全国紙が印刷・発行をする西部本社を北九州市に、日経が西部支社を福岡市にもつほか、福岡市に発行本社がある『西日本新聞』がある。テレビ局はNHK(福岡、北九州の各放送局)のほかに、九州朝日、RKB毎日、テレビ西日本、福岡放送、TVQの民間5局体制にあり、ラジオもNHK福岡、NHK北九州に加え、九州朝日、RKB毎日、エフエム福岡、KBCラジオ、CROSS FM、ラブエフエム国際(Love FM)の8局があり、NHK北九州、CROSS FM(いずれも北九州市)を除けば福岡市に本社を置いて県域を越えて広く情報を伝達している。

[石黒正紀]

生活文化

県内は地域的には豊前、筑前、筑後の3国から成り立っているが、県民性、方言などにも地域性が反映されている。県北部は古くから日本の要衝として発展してきたこともあり、その県民性は男性的で行動的であるが、粘着性に欠けるといわれる。博多っ子にみられる祭り好きや都市的開放性・洒脱(しゃだつ)性や、遠賀川流域の川筋気質はその典型であるが、川筋気質は筑豊炭田開発に伴う新しい気風ともいえる。南部は豊かな自然に恵まれ生活の基盤が比較的安定しているため、土着性と粘着性があり、筑後のさまざまな伝統工芸はそのような風土のなかから生まれたものとされる。

ことばは東九州(豊日(ぶにち))方言と西九州(肥筑(ひちく))方言に二分される。豊日方言は音韻、文法など中国方言と通じる点があるが、下二段型や上二段型の文語動詞活用形を残していることに九州方言の特質を有し、イ語尾と逆接の確定の助詞ケンド、ケンドガにより肥筑方言と区分される。肥筑方言はヨカ(よい)、タカカ(高い)などのカ語尾形容詞やバッテン、バイなどの助詞の使用によりもっとも九州的色彩が濃いといわれ、逆接の確定の助詞はバッテン、バッテンカ、バッテとなる。筑豊地域は両方言の混在地域であるといわれる。

衣は、農山村では普段着と仕事着の兼用が他県と同様に一般的で、材質は木綿ないし麻で、単衣を主体とし、冬はぬのこ(綿入れ)も使用され、久留米絣(がすり)は普段着として発展した。漁村では仕事着としてヤンザないしはドンザとよばれる刺子(さしこ)が使用され、炭鉱では、キャップランプに作業服、脚絆(きゃはん)、地下足袋(じかたび)の坑夫姿が定着したのは比較的近年であった。ただ広東(カントン)織を導入して博多織を生んだように、進取の気質をもつ土地がらは、現在でも、東京で流行した最新ファッションをただちに取り入れることに表れているといえよう。

食事は一般に質素で、麦飯を主体に粟(あわ)、米を混ぜたものが主食で、副食も野菜、イモ、豆、海藻などが中心であった。八女(やめ)地方では茶摘みの時期には団子汁が、豊前地方では若者が集まるおりにかしわ(鶏(とり)肉)や魚を入れた塩気飯(しょうけめし)が、博多ではハレ(慶弔ごと)の日にがめ煮がつくられたりした。がめ煮は現在も博多を代表する郷土料理として、おきゅうと(おきうと)、からしめんたい、鶏の水炊きなどと並んで有名である。

県内の一般的な民家の間取りは四間(ま)造や三間造の矩形(くけい)で寄棟(よせむね)造の直屋(すごや)であるが、福岡市周辺では直屋から発達したL字型の鍵屋(かぎや)が多く分布し、突出部はほとんど座敷となっていた。県南部は屋根型の豊富な地域で、変形した鍵屋だけでなく、コの字型のくど造やロの字型のじょうご造もみられ、これらはともに屋根を低くし暴風に備えたものといわれる。棟飾りは、南部では美しいものも若干みられるが全般的にじみで、破風(はふ)もあまりみられない。

[石黒正紀]

民俗芸能

種類が多く豊富であるが、日本芸能の源流を示す芸能や、中世の芸能を伝承させていることに特色をもつ。神楽(かぐら)は、出雲(いずも)系の面(めん)神楽(岩戸神楽)が県中部を中心にもっとも多くみられ、岩戸神楽(那珂川(なかがわ)町)、太祖(たいそ)神楽(篠栗(ささぐり)町)、宇美(うみ)神楽(宇美町)などが有名である。北部では豊前岩戸神楽という伊勢(いせ)系神楽に特徴的にみられる湯立(ゆだて)を行うものが多く分布している。これは豊前修験道(しゅげんどう)の影響を受けたもので、赤幡(あかはた)神楽(築上(ちくじょう)町)、横代(よこしろ)神楽(北九州市)などが有名である。神楽は明治以降は各氏子が行ってきているが、筑前御殿(ごてん)神楽(北九州市)だけは今日も神職によって行われ、神職神楽の芸態が残されている。

獅子舞(ししまい)は、伎楽(ぎがく)系のものと魔祓(まはら)いをするものとがあるが、大分(だいぶ)の獅子舞(飯塚(いいづか)市)、土師(はじ)の獅子舞(桂川(けいせん)町)、綱分(つなわき)の獅子舞(飯塚市)などは伎楽系に属する。蜷城(になしろ)の獅子舞(朝倉(あさくら)市)は魔祓いのもので、香椎宮(かしいぐう)奉納獅子楽(がく)はどちらかというとその影響を受けた太(だい)神楽系である。

太鼓踊りは、念仏踊りや田楽(でんがく)の風流(ふりゅう)化した芸能であるが、筑後では風流とか浮立(ふりゅう)とよび、豊前では楽打(がくうち)と称する。星野(ほしの)村風流(八女市星野地区)、八女津媛(やめつひめ)神社の浮立(八女市矢部地区)、田代の風流(八女市黒木地区)、今古賀(いまこが)風流(柳川(やながわ)市三橋(みつはし)町地区)などが有名で、稚児(ちご)風流(筑後市)は子どもだけで行う珍しいものであるが、いずれも大太鼓を使用する。豊前楽打の源流は山田の感応楽(かんのうがく)(豊前市)といわれ、道原(どうばる)楽、石田楽、沼(ぬま)楽、葛原(くずはら)新町楽はいずれも北九州市小倉南区に伝存する楽打であるが、下検地(しもけんじ)楽(行橋(ゆくはし)市)はニワトリ楽の異名をもつ独特なものである。

盆踊りは各地にみられるが、遠賀川流域のものが代表的で、はねそ(芦屋(あしや)町)、植木三申(うえきみさる)踊(直方市)、中間(なかま)の盆踊り(中間市)の3種に大別され、宿場踊りともよばれる木屋瀬(こやのせ)盆踊(北九州市)や日若(ひわか)踊(直方市)は三申踊と同系統である。

そのほか全国的に有名なものとして、室町時代~江戸初期に盛行した幸若(こうわか)舞のおもかげを伝える大江の幸若舞(みやま市、国指定重要無形民俗文化財)や指物(さしもの)細工の技巧を生かしたからくり人形として知られる八女福島の灯籠(とうろう)人形(同上)がある。祭事芸能は大型のものが県北部を中心に多数存在するが、その代表的なものは博多祇園山笠(ぎおんやまがさ)、戸畑祇園大山笠(提灯山笠)、小倉祇園祭の小倉祇園太鼓で、すべて国指定重要無形民俗文化財に指定されており、県下の三大祇園祭として知られる。それ以外にも祭りは多く、筥崎宮(はこざきぐう)の玉せせりや放生会(ほうじょうや)(福岡市)を筆頭に、和布刈(めかり)神社の和布刈神事(北九州市)、太宰府天満宮の鬼すべや鷽替(うそか)え(太宰府市)、大善寺(だいぜんじ)の玉垂宮の鬼夜(たまたれぐうのおによ)(久留米市、国指定重要無形民俗文化財)、求菩提(くぼて)山のお田植祭(豊前市)、博多どんたく(福岡市)、風治八幡(ふうちはちまん)の川渡(かわわたり)神幸祭(田川市)、水田(みずた)天満宮の千灯明(筑後市)や動乱蜂(どうらんばち)(久留米市)の仕掛け花火、宗像(むなかた)大社の海上神幸祭(宗像市)、どろつくどん(柳川市)などが知られている。築上(ちくじょう)郡吉富(よしとみ)町の八幡古表神社の傀儡子の舞と相撲(はちまんこひょうじんじゃのぐぐつのまいとすもう)も国の重要無形民俗文化財に指定されている。

[石黒正紀]

文化財

日本の古代文化の中心をなしたと考えられる福岡県は埋蔵文化財の宝庫で、国の指定史跡もきわめて多い。その中心は大野城跡(大野城市、太宰府市、宇美町)、基肄城跡(きいじょうあと)(筑紫野市)、大宰府跡(太宰府市)、水城跡(みずきあと)(太宰府市、大野城市、春日市)、王塚古墳(おうづかこふん)(桂川町)の5特別史跡で、ほかに板付(いたづけ)遺跡(福岡市)、志登(しと)支石墓群・怡土(いと)城跡(糸島(いとしま)市)、八女古墳群(八女市)、屋形古墳群(うきは市)や、竹原(宮若市)、石神山(せきじんさん)(みやま市)などの古墳、高良山(こうらさん)(久留米市)や女山(ぞやま)(みやま市)などの神籠石(こうごいし)、筑前(太宰府市)や豊前(みやこ町)の国分寺跡、元寇(げんこう)防塁・福岡城跡(福岡市)などの国指定史跡がある。国宝は観世音寺(かんぜおんじ)(太宰府市)と西光寺(さいこうじ)(福岡市)の梵鐘(ぼんしょう)、太宰府天満宮の翰苑(かんえん)、誓願寺(せいがんじ)(福岡市)の盂蘭盆縁起(うらぼんえんぎ)、志賀島出土の金印、宗像大社沖津宮(宗像市)の祭祀(さいし)遺跡出土品、伝出土品、宮地嶽古墳(みやじだけこふん)(福津市)の出土品、求菩提山(くぼてさん)(豊前市)の銅板法華経(ほけきょう)と銅筥(どうばこ)、平原方形周溝墓(前原市)の出土品がある。このほかにも、建造物や仏像などの重要文化財を多数有する筥崎宮(福岡市)、英彦山(ひこさん)神宮(添田(そえだ)町)、風浪(ふろう)神社(大川市)、浮嶽(うきだけ)神社(糸島市)、宇美八幡宮(宇美町)や聖福(しょうふく)寺・承天(じょうてん)寺(福岡市)、普門院(ふもんいん)(朝倉市)、善導(ぜんどう)寺(久留米市)、鎮国(ちんこく)寺(宗像市)などの社寺も多い。

[石黒正紀]

伝説

筑紫郡太宰府天満宮の社前にある「飛梅(とびうめ)」は、菅原道真(すがわらのみちざね)ゆかりの名木として名高い。配流(はいる)になった道真が京の自邸の庭前の梅に「東風(こち)吹かば匂(にほ)ひおこせよ梅の花 主(あるじ)なしとて春な忘れそ」と別離の悲しみを詠みかけたところ、歌に感応した梅が太宰府に飛来したという伝説を生んだ。飛梅伝説は貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)の一つであるが、道真の場合は御霊信仰(ごりょうしんこう)を伴っていることは注目する必要がある。これは『大鏡(おおかがみ)』『北野天神縁起(きたのてんじんえんぎ)』など多くの文献にみえるところである。なお飛梅は太宰府のみにとどまらず、さらに朝倉郡筑前(ちくぜん)町の老松(おいまつ)宮の社前、築上(ちくじょう)郡築上町の綱敷(つなしき)天満宮の社前にも太宰府の梅が飛んでいって根づいたと伝えている。曽我(そが)兄弟の死後、「大磯の虎(おおいそのとら)」(十郎の愛人)とよぶ女性が髪を下ろして巡歴し、兄弟の死を弔うために供養塔を建てたと伝える地は諸国にあるが、本県にもその足跡をしるして福岡市八幡社内、みやま市叡興(えいこう)寺内、うきは市百堂塚、筑前町熊野社内、飯塚(いいづか)市冷水(ひやみず)峠などきわめて多い。「大磯の虎」とは諸国を巡歴した巫女(みこ)の名で、供養塔はその足跡を示すものと推測される。中国人の漂着伝説の一つに「徐福(じょふく)」がある。秦(しん)の始皇帝のころの人で、帝の命により東海に神薬(しんやく)を求めるために渡来したという。和歌山県の熊野や佐賀県の金立山(きんりゅうさん)にも徐福ゆかりの伝説を残すが、八女(やめ)市山内の童男山(とうなんざん)の古墳は、難船し漂着した徐福を救い蘇生(そせい)させた地と伝えており、いまも毎年1月20日に童男ふすべという行事を続けている。説経節で流行した語物(かたりもの)の「百合若(ゆりわか)」は、英雄が遠征の帰途家臣の裏切りによって孤島に置き去りにされ、のち故国にたどり着き叛臣(はんしん)を滅ぼすという、中世的色彩の濃い英雄伝説で、本地は北九州、宇佐をめぐる海人部(あまべ)の伝承と考えられる。本県では博多湾上の玄界島が置き去りにされたといわれている島で、そこに百合若の鷹を祀(まつ)る小鷹(こだか)明神という社がある。福岡市筥崎宮の境内に「唐船塔(とうせんとう)」という三重の石塔がある。博多はもと中国との交易港であった。唐人祖慶(そけい)が故(ゆえ)あって捕らえられてこの地にとどまるうち、日本人妻との間に2子が生まれた。祖国にも残した2子があり、父を迎えにきたが、帰国が許されても日本生まれの子を伴うことができずに憂悶(ゆうもん)の日を送るのを憐(あわ)れみ、役人の司(つかさ)がとくに同伴を許したという。四番目物の能『唐船(とうせん)』は、この伝説に取材したもの。博多区大学通りの石堂川の右岸に濡衣塚(ぬれぎぬづか)とよばれる供養塔がある。継母(ままはは)に濡衣を着せられて殺された娘が、父親の夢枕(ゆめまくら)に立って無実を訴えたという伝説で、『雑話(ざつわ)集』や『筑前国続風土記(しょくふどき)』に詳しく記されている。無実の罪のことを「濡衣を着る」というようになったのは、この伝説の故事によると伝えている。

この地方にも八並(やつなみ)長者をはじめ土生(はぶ)長者、三池長者など名高い長者の伝説が語り継がれている。いずれも埋金伝説を伴い、心が貧しかったために福運が尽き、ついに没落して終わっている。河童(かっぱ)は広く全国に分布する伝説であるが、その重心は九州にあって伝承の深さを示している。『倭訓栞(わくんのしおり)』によれば、中国渡来の河童九千坊(くぜんぼう)は球磨(くま)川を根城にし勢威を増大して乱暴を働いたため、加藤清正(きよまさ)の怒りを買って肥前から筑後久留米へ追われ、有馬領の筑後川の水天宮の眷属(けんぞく)になったという。水天宮の祭神は筑後川の治水の神である。筑後川の尼御前(あまごぜ)の神職、渋江氏の先祖は、客あるごとに河童を使役してコイなどをとらせたと『水虎(すいこ)説』に記している。河童は本県ではカワント、カワノヒト、ガラッパ、カウラワラウ、ガワタロウなどとよび、水の神として崇(あが)められている反面、「河童駒(こま)引き」のような性悪でいたずら好きな妖怪(ようかい)の小童(しょうどう)とされている。

[武田静澄]

『西日本文化協会編『福岡県史』全66巻(1982~2003・福岡県)』▽『「日本の食生活全集福岡」編集委員会編『聞き書福岡の食事』(1987・農山漁村文化協会)』▽『『角川日本地名大辞典 福岡県』(1988・角川書店)』▽『岡野信子著『福岡県ことば風土記』(1988・葦書房)』▽『友野晃一郎著『福岡のわらべ歌』(1988・柳原書店)』▽『川添昭二他著『福岡県の歴史』(1990・光文館)』▽『『福岡県万能地図――新版』(1991・西日本新聞社)』▽『福岡県教育委員会編『福岡県の近代化遺産』(1993・西日本文化協会)』▽『福岡県博物館協議会編『改訂版福岡県の博物館』(1994・海鳥社)』▽『『平成福岡県の新名所』(1994・西日本新聞社)』▽『平山輝男他編『福岡県のことば』(1997・明治書院)』

福岡県章

海の中道

芥屋の大門

大宰府政庁跡

元寇防塁跡

三井三池炭鉱跡(三池炭鉱宮原坑)

関門橋

九州国立博物館

幸若舞

博多祇園山笠

戸畑祇園大山笠

玉取祭(玉せせり)

鬼夜

博多どんたく

板付遺跡

福岡城跡

筥崎宮

英彦山神宮

聖福寺〈福岡市〉

承天寺

福岡市博物館

博多織の手織り作業

博多人形

久留米絣

上野焼

筑前煮(がめ煮)

博多水炊き

福岡県位置図

福岡(市)

ふくおか

福岡県西部、博多湾(はかたわん)に臨む県庁所在都市で、九州の広域中心都市。1889年(明治22)市制施行。1912年(大正1)警固(けご)村、1919年鳥飼(とりかい)村、1922年西新(にしじん)、住吉(すみよし)の2町、1926年八幡(やはた)村、1928年(昭和3)堅粕(かたかす)、千代(ちよ)の2町、1929年原(はら)、樋井川(ひいかわ)の2村、1933年姪浜(めいのはま)町と席田(むしろだ)、三宅(みやけ)の2村、1940年箱崎(はこざき)町、1941年壱岐(いき)、残島(のこのしま)、今宿(いまじゅく)の3村、1942年今津村、1954年(昭和29)日佐(おさ)、田隈(たぐま)の2村、1955年多々良(たたら)、香椎(かしい)、那珂(なか)の3町、1960年和白(わじろ)町と金武(かなたけ)村、1961年周船寺(すせんじ)、元岡(もとおか)、北崎の3村、1971年志賀(しか)町を編入。1972年政令指定都市になり、東、博多、中央、南、西の5区を設定。1975年早良(さわら)町を編入、西区の拡大に伴い、1982年同区を城南(じょうなん)、早良、西の3区に分割、7区制を敷く。面積は343.46平方キロメートル。人口は中心部の中央区、博多区で1970年代に減少傾向を示したのに対して、周辺地域では住宅地開発に伴い増加している。人口161万2392(2020)。

[石黒正紀]

自然

博多湾に注ぐ多々良、御笠(みかさ)(石堂(いしどう))、那珂、樋井、室見(むろみ)などの中小河川によって形成された福岡平野の中心部を占め、海岸部は、東部は博多湾を玄界灘(げんかいなだ)と分かつ海の中道とよばれる砂嘴(さし)が発達、西部は今津、生の松原(いきのまつばら)などの砂浜海岸になっているが、博多湾内は東部を中心に埋立てが進行し、人工海岸が過半を占める。南部から東部にかけては、南の筑後(ちくご)平野に通じる二日市構造谷(ふつかいちこうぞうだに)によって二分されるが、脊振山地(せふりさんち)北麓(ほくろく)および三郡山地(さんぐんさんち)西麓のなだらかな小丘陵が分布、佐賀県境では脊振山(1055メートル)を主峰とする山地となっている。気候は、冬季に北西季節風による曇天の多い日本海型に類似しているが、全般的には温暖で年平均気温17.3℃、年降水量は1686.9ミリメートル(1991年から2020年までの平均値)で、人口急増のためにかつて水不足に見舞われたことがある。

[石黒正紀]

歴史

中国大陸、朝鮮半島に近いうえに天然の良港博多湾に面した福岡は、古来大陸との交通の要衝として開け、板付(いたづけ)、比恵(ひえ)などの遺跡に示される弥生(やよい)文化の先進地として栄えた。この地は「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」金印の志賀島(しかのしま)出土から推察して奴国の所在地と考えられ、古代には那ノ津(儺ノ津)(なのつ)とよばれた。律令(りつりょう)時代に入ると大宰府(だざいふ)の外港として対外的に重要な役割を果たし、遣隋使(けんずいし)、遣唐使の発着地、貿易港として発展した。その後、大宰府の衰退や刀伊(とい)の賊(1019)、13世紀末の元寇(げんこう)(1274、1281)などにより一時衰退したが、15~16世紀には対明(みん)貿易によって貿易・商業地として著しく繁栄し、薩摩(さつま)の坊ノ津(ぼうのつ)、和泉(いずみ)の堺津(さかいつ)(または伊勢(いせ)の安濃津(あのつ))とともに日本三津(さんしん)の一つに数えられた。堺に倣って商人の代表「年(とし)行司」による自治制度がとられたといわれるのはこのころである。戦国時代には戦火で町は焦土と化したが、1587年(天正15)豊臣秀吉(とよとみひでよし)によって那珂川東岸に方十町の町割が実施されて復興し、現在の博多の原形と繁栄の基礎が築かれた。1601年(慶長6)黒田長政(ながまさ)が博多の西の福崎に舞鶴城(まいづるじょう)(福岡城)を築き(1607年完成)、先祖の居住地である備前(びぜん)福岡(岡山県瀬戸内(せとうち)市長船(おさふね)町)にちなんで福岡と命名、黒田藩52万石の城下町となった。

1871年の廃藩置県で福岡県が成立すると、福岡は第一区、博多は第二区となったが、1878年両者が合併して福岡第一区に改められたとき、行政単位としての博多は一時消えた。1889年の市制施行に際し、市名をめぐって福岡か博多かで議会でもめたすえに福岡市となったが、博多の呼称はJR駅をはじめ、港、人形、織物、どんたくなどに広く使われて今日でも市民に親しまれている。1903年福岡医科大学(九州大学の前身)の創設、1910年福博電気軌道、翌年博多電気軌道(ともに旧市電)が相次ぎ開業し、県都として発展を始めたが、大正年間までは長崎・熊本両市より人口は少なかった。昭和に入り北九州工業地帯の発展と第二次世界大戦の進行により、福岡は拠点都市としての重要性を増して九州の統括的な役割を担う総監府などが設置され、その地位を高めた。戦後は九州を管轄する中央官庁の出先機関や金融、商社、メーカーなどの九州を総括する支社・支店が多数立地し、九州における政治、経済、文化の中心地として九州最大の都市に飛躍的に発展した。

[石黒正紀]

産業

急速な都市化の進展に伴い農地は1960年(昭和35)の8137ヘクタールから3231ヘクタール(2001)に減少、農家数も3324戸で、うち専業は496戸にすぎず、市産業における地位低下は著しいが、水稲と野菜を中心に都市型農業が展開されており、総生産額約129億円(2001)で新鮮な農畜産物の安定供給に力が入れられている。森林面積は1万1342ヘクタール(2000)で市域の約33%を占め、林家数は1873戸で、年々減少傾向にある。

漁業の中心は、沿岸漁業と遠洋漁業の二つがあり、それぞれの主要漁業種は、沿岸漁業が、吾智(ごち)網、まき網、小型底引網、一本釣、はえ縄、刺網(さしあみ)漁業とワカメ、ノリ養殖業が、また遠洋漁業では大中巻網、大中いか釣漁業がある。しかし、国際漁場の規制強化や燃油価格の高沸、アジア諸国からの輸入量の増加などに伴って遠洋漁業の主漁業種であった以西底引網漁業は衰退、2000年に廃止となり、かわって沿岸漁業の占める割合が大きくなっている。博多漁港の総取扱量は水揚量で3万9051トン(2002)、陸上搬入をあわせて取扱額866億円(2002)で、福岡県の漁獲量の約4割を占めている。沿岸漁業は、資源に恵まれた玄界灘でタイ、アジ、カタクチイワシ、カレイ、カワハギなどの漁船漁業とワカメ、ノリの養殖業が行われている。漁業をめぐる将来については、遠洋漁業の漁場の沿岸国である中国、韓国との間の漁業協定が漁業の実態と合わなくなってきていること、および博多港湾計画に基づいたアイランドシティ整備事業による博多湾の埋立てや海水汚染などの課題が生まれた。

工業は、食料品製造、印刷、電気機械器具製造業などいわゆる都市型工業が集積しており、事業所数1223(2000年、従業者4人以上)、従業者数2万6093人、製造品出荷額6359億円である。全般的には中小企業の割合が多いが、電子機器、集積回路産業などの大手企業都市型の先端技術産業の台頭がみられる。また、百道(ももち)地区に情報研究開発拠点として、福岡ソフトサーチパークの整備など、大手コンピュータメーカーの立地が進んでいる。

福岡市の産業構造は第三次産業への著しい傾斜に特徴をもち、とくに卸売り・小売業およびサービス業の比重が高い。卸売業の販売額は12兆1927億7100万円(2004)で、九州の販売額の約42%を占め、西日本の流通拠点として重要な役割を担っている。小売業も都心部の天神(てんじん)を中心にデパートや大型スーパー、専門店などが多数集まっており、市域をはるかに超える広域商圏を形成、その販売額は九州第1位である。

[石黒正紀]

交通

鉄道はJR山陽新幹線・九州新幹線・鹿児島本線のほかに筑肥線(ちくひせん)・香椎線(かしいせん)・篠栗線(ささぐりせん)・博多南線が通じ、中心となる博多駅は九州最多の乗降客を誇り、東京をはじめ本州、九州各地へ特急・快速が通じている。西日本鉄道は天神大牟田線(てんじんおおむたせん)と貝塚線の郊外線と、天神、博多駅前を中心にバス網が整備され、1979年市内電車は廃止された。1981年に九州最初の地下鉄が開通、筑肥線との相互乗り入れや1号線(空港線)、2号線(箱崎線)の延長で市民の足としての比重を高めつつある。国道は九州自動車道のほか、3号、201号、202号、263号、385号、495号、497号の各線が市内を縦横に走り利用されているが、混雑が激しくその緩和のために都市高速道路の1号線~6号線が建設された。市域の南東にある福岡空港(板付空港)は日本の基幹空港の一つとして整備が進み、全国各地を結ぶ多数の国内線とともに国際線も就航、九州の空の玄関口として乗降客も増大、地下鉄1号線が乗り入れている。1899年開港の博多港は1951年重要港湾、1990年特定重要港湾に指定(2011年、港湾法改正により、国際拠点港湾に変更)されて貿易港として発展するとともに、市営渡船や離島への定期航路も多数通じ、さらに韓国・釜山(ふざん/プサン)港との間にも定期船があり、福岡市は、陸海空ともに福岡県ならびに九州の交通要地として機能している。

[石黒正紀]

観光・文化

玄海国定公園に含まれる海の中道、志賀島、能古島(のこのしま)、生の松原などの海岸美とともに筥崎宮(はこざきぐう)、香椎宮、住吉神社、櫛田(くしだ)神社、聖福(しょうふく)寺、崇福(そうふく)寺、承天(じょうてん)寺、誓願(せいがん)寺、西光(さいこう)寺など多くの文化財を有する社寺や、元寇防塁跡、福岡城跡などの史跡に恵まれたうえに、玉せせり、どんたく、祇園山笠(ぎおんやまがさ)、放生会(ほうじょうえ)、おくんちなど伝統を誇る年中行事も多く、重要な観光資源として県内外から広く観光客を集めている。

教育・文化施設は、九州大学をはじめ大学14、短大9(2022)と高等教育機関が充実、大学生数は九州全体の約半数を占め、テレビ局6局、ラジオ放送局も5局、発行本社の西日本新聞社と中央紙の支社・総局が立地、九州における学術、文化、情報の中心をなす。公共施設として県立・市の美術館、県・市立図書館、市の博物館・動植物園、福岡国際センター、平和台陸上競技場などが整備されており、市民に親しまれている。そのほかの名所として、プロ野球福岡ソフトバンクホークスの本拠地福岡ドームとリゾート施設が集まるホークスタウン、234メートルの福岡タワー、大観覧車のある「マリノシティ福岡」、ビーチリゾート「マリンワールド海の中道」などがある。

[石黒正紀]

『『福岡市史』全19巻(1959~1998・福岡市)』▽『『福岡市の歴史――市制九十周年記念』(1979・福岡市)』

福岡県福岡市位置図

福岡市の行政区

明治時代の福岡市街

海の中道

生の松原

板付遺跡

元寇防塁跡

福岡城跡

筥崎宮

香椎宮

櫛田神社

聖福寺〈福岡市〉

承天寺

玉取祭(玉せせり)

博多どんたく

博多祇園山笠

福岡市博物館

福岡(岡山県)

ふくおか

岡山県南部、瀬戸内市長船(おさふね)町の一地区。吉井川左岸にあり、中世の福岡荘(しょう)の地。鎌倉時代、吉井川の右岸にあった福岡市(いち)は『一遍上人絵伝(いっぺんしょうにんえでん)』(1299)にその繁栄ぶりが描かれている。また備前(びぜん)の刀鍛冶(かじ)の福岡一文字(いちもんじ)派が居住した地として知られる。戦国末期に宇喜多直家(うきたなおいえ)による岡山城下町建設で、福岡の商人は岡山に移住し、かつての繁栄を失い、また吉井川の洪水で衰亡した。福岡の市跡の碑、備前福岡郷土館などがある。なお、九州の筑前(ちくぜん)福岡の地名は、関ヶ原の戦い後福岡藩主となった黒田長政(ながまさ)が祖先の地備前福岡にちなんだものである。

[由比浜省吾]

福岡(富山県)

ふくおか

富山県西部、西礪波郡(にしとなみぐん)にあった旧町名(福岡町(まち))。現在は高岡(たかおか)市の西部を占める地域。旧福岡町は1889年(明治22)町制施行。1940年(昭和15)山王(さんのう)、大滝の2村、1954年(昭和29)五位山(ごいやま)、西五位の2村と合併、赤丸村を編入。2005年(平成17)高岡市に合併。あいの風とやま鉄道(旧、JR北陸本線)、能越自動車道、国道8号が通じる。小矢部川(おやべがわ)流域の礪波平野(となみへいや)と北部の丘陵性山地を占める。農業が主であるが専業農家は少ない。小矢部川流域の湿田にスゲを栽培し、特産物として菅笠(すげがさ)を出荷する。庄(しょう)川扇状地末端の湧水(ゆうすい)帯では養鯉(ようり)業が行われる。アルミニウム、鉄道用の機器、捺染(なっせん)などの工業がある。佐伯家住宅(さえきけじゅうたく)は礪波平野の代表的農家建築(18世紀)で国の重要文化財に指定されている。毎年9月には、収穫物でつくった人形などを供えて五穀豊穣を感謝する「つくりもんまつり」が行われる。

[深井三郎]

『『福岡町史』(1969・福岡町)』

福岡(岐阜県)

ふくおか

岐阜県南東部、恵那郡(えなぐん)にあった旧町名(福岡町(ちょう))。現在は中津川市の西部を占める地域。旧町域は、木曽(きそ)川の北岸、同川の支流付知(つけち)川の下流部にあたる。1966年(昭和41)町制施行。2005年(平成17)坂下(さかした)、付知(つけち)の2町、川上(かわうえ)、加子母(かしも)、蛭川(ひるかわ)の3村、および長野県山口村とともに中津川市に編入。付知川西岸高山地区では、長年念願だった付知川右岸用水が1965年に完成し、約250ヘクタールの農地が開けた。農林業では、米作のほか酪農、肉用牛の肥育、養鶏なども行われ、東濃(とうのう)ヒノキを産する。工業では、近年、電気機械器具工業の下請企業が発達してきた。国道257号が整備され、他地域への通勤者が多い。

[上島正徳]

『『福岡町史』全4巻(1980~1992・福岡町)』

福岡(岩手県)

ふくおか

岩手県北部、二戸市(にのへし)の中心地区。旧福岡町。戦国時代はこの地方を領有した九戸(くのへ)氏の拠点で九戸城が置かれたが、1591年(天正19)九戸政実(まさざね)は豊臣秀次(とよとみひでつぐ)らに滅ぼされ、九戸城には南部信直(のぶなお)が入り、城を修築して福岡城とし、地名も宮野から福岡に改めた。南部氏が盛岡へ移城後は城代が置かれた。藩政時代は南部の一戸(いちのへ)とともに福岡通(どおり)の宿駅であった。

[金野靜一]

福岡(埼玉県)

ふくおか

埼玉県南部、ふじみ野市(ふじみのし)の一地区。武蔵野(むさしの)台地末端部とそれに続く低地上に位置する。江戸時代新河岸川(しんがしがわ)沿いの河岸場として栄えた。

[中山正民]

改訂新版 世界大百科事典 「福岡」の意味・わかりやすい解説

福岡[県] (ふくおか)

基本情報

面積=4977.24km2(全国29位)

人口(2010)=507万1968人(全国9位)

人口密度(2010)=1019.0人/km2(全国7位)

市町村(2011.10)=28市30町2村

県庁所在地=福岡市(人口=146万3743人)

県花=ウメ

県木=ツツジ

県鳥=ウグイス

九州の北部を占める県。東は大分県,西は佐賀県,南は熊本県に接する。北東は周防灘に臨み関門海峡を隔てて本州に対し,北西は玄界灘,南西は有明海に臨む。福岡県は本州から九州への入口にあたるため,九州地方の北端に位置するにもかかわらず,古くから大宰府や室町幕府の九州探題など九州の中枢機関が置かれた。現在も福岡市を中心に,九州の政治・経済・文化の中枢の位置を占めている。

沿革

県域はかつての筑前・筑後両国全域,および豊前国の北半部にあたる。江戸時代末期,筑前には福岡藩と支藩の秋月藩,筑後には久留米藩と柳河藩,豊前には小倉藩(1866年長州征伐の際,藩庁を移し香春(かわら)藩,69年豊津藩と改称)と支藩の小倉新田藩(1869年千束(ちづか)藩と改称)が置かれ,そのほか飛地,天領,預地もあった。1868年(明治1)下手渡(しもてど)藩が陸奥より筑後に移されて三池藩となり,翌69年には1867年(慶応3)以来長州藩の支配下にあった旧小倉藩領の豊前国企救(きく)郡と旧天領が日田県の,預地は長崎県の管轄となった。71年廃藩置県を経て,同年筑前は福岡県に,筑後は三潴(みづま)県に,豊前は中津県も併せて小倉県に統合・整理された。76年4月福岡県は小倉県を,三潴県は佐賀県を併合したが,同年8月三潴県の廃県に伴い福岡県は筑後国分を併合,同時に豊前国の下毛・宇佐両郡を大分県に分離して,現在の県域が確定した。

福岡県の遺跡

福岡県は奈良県などと並んで日本で最も遺跡の多い県である。縄文時代ではまず鐘崎(かねがさき)貝塚(宗像市)がある。玄界灘に面する鹹水性貝塚で,後期中葉の鐘崎式土器の標式遺跡である。夜臼(ゆうす)遺跡(糟屋郡新宮町)は縄文晩期終末~弥生時代前期の集落址で,弥生式最古の板付Ⅰ式と条痕文をもつ縄文晩期夜臼式とが伴出すること,夜臼式に籾圧痕が認められることなどが確実となり,弥生文化成立を考えるうえで大きな問題を提起した。

弥生時代の遺跡は枚挙にいとまがない。その中でまず板付遺跡(福岡市博多区)は前期板付Ⅰ,Ⅱ式の標式遺跡で,集落址,水田址や甕棺,木棺,土壙墓群からなる墓地址などが複合的に存在し,銅剣,銅矛なども多く,弥生文化の成立過程を知るうえで最重要の遺跡である。須玖(すぐ)遺跡(春日市)は,中期須玖式の標式遺跡であり,やはり豊富な銅剣,銅矛などを伴う甕棺や土壙墓が調査され,伯玄社(はくげんしや)遺跡(春日市)など数十ヵ所の甕棺墓地とともにかつての奴国(なこく)の中心部に比定されている。このほか井原鑓溝(いはらやりみぞ)遺跡(糸島市),志登(しと)支石墓群(糸島市),立岩(たていわ)遺跡(飯塚市),三雲遺跡(糸島市),平原(ひらばる)遺跡(糸島市),亀ノ甲遺跡(八女市),日佐原(おさばる)遺跡(福岡市南区)などは弥生時代を中心とする埋葬遺跡である。湯納遺跡(福岡市西区)は弥生後期の水田址で木製農具や青銅製鋤先などが発見され,古墳時代前期の建築材も多数検出されている。比恵(ひえ)遺跡(福岡市博多区)は中期の代表的集落。今山遺跡は中期を中心とする太形蛤刃石斧の製作遺跡。倭奴国王印が出土したのは志賀島(しかのしま)(福岡市東区)である。なお1984~85年に発掘された飯盛遺跡(福岡市西区)は,弥生前期の埋葬遺跡。木棺墓からの多鈕細文鏡,銅剣,勾玉の一括出土で注目された。

古墳時代では,まず石塚山古墳(京都郡苅田町)が九州における最古の畿内型前方後円墳。王塚古墳(嘉穂郡桂川町),竹原古墳(宮若市),日輪寺古墳(久留米市),珍敷塚(めずらしづか)古墳(うきは市)など装飾古墳が集中して存在するのもこの県の特徴である。筑紫国造(くにのみやつこ)磐井(いわい)の墓といわれる岩戸山古墳(八女市)や近くの石人山古墳(八女郡広川町)はいずれも石人石馬がみられることで知られている。沖島(宗像市)には4世紀から10世紀までの長い間にわたる祭祀遺跡がある。

歴史時代の遺跡としては,大宰府政庁跡(太宰府市)とその防備のために築かれた大野城(太宰府市,糟屋郡宇美町)や水城(みずき)(太宰府市,大野城市),高良山(こうらさん)(久留米市),女山(ぞやま)(みやま市)などのいわゆる神籠石(こうごいし),怡土(いと)城(糸島市)のような奈良時代の山城,それに中世の防塁址である元寇防塁(福岡市)などもある。

→筑後国 →筑前国 →豊前国

執筆者:狐塚 裕子

モザイク状地形の風土

大分,熊本との県境一帯は浸食された溶岩台地で,英彦(ひこ)山,釈迦ヶ岳など標高1000m前後のメーサやビュートが多数集まって県の最高部を形成し,遠賀(おんが)川,矢部川の水源をなす。その北西に,地帯構造上西南日本の内帯に属し中国山地の延長部に当たる筑紫(つくし)山地が広がる。筑紫山地は断層によって,東から西へ企救(きく)山地,貫(ぬき)山地,福智山地,三郡山地,佐賀県境の脊振(せふり)山地,南に耳納(水縄)(みのう)山地,熊本県境の筑肥山地など多数の地塊に分裂し,広い谷や盆地,平野を数多く介在させて複雑なモザイク状を呈している。そのため県下における低地の面積はかなり広く,地形の交通障害は比較的少ない。各地塊の周縁に石炭層を含む古第三紀層丘陵が分布し,多数の炭田を発達させた。また東部には石灰岩の露出がみられ,北九州市の平尾台は日本の代表的カルスト台地として知られる。平野には,筑後川の中・下流城を中心に佐賀県にもまたがる九州最大の筑紫平野(福岡県側は筑後平野)をはじめ,福岡,直方(のうがた),豊前などの諸平野がある。海岸線は,遠浅の有明海,周防灘では単調であるが,北部の筑前海(響灘,玄界灘)では,若松半島,海ノ中道,糸島半島などのほか,砂浜海岸と岩石海岸が交互に連続して複雑である。

気候は山陰西部に似た北九州型,内陸諸盆地と筑紫平野のやや内陸型,瀬戸内型などいくらかの地域差はあるが,一般に温暖で,とくに対馬海流に洗われる北西沿岸では無霜に近いところがある。降水量は海岸低地部に少なく,内陸山間部で多い。梅雨末期にはしばしば豪雨があり,水害が生じる。冬の季節風は夏~秋の台風とともに暴風となることが珍しくなく,曇天の続く北九州型気候を生じ,雪を降らせることもあるが,平地での積雪はまれである。

豊かな農産と水産

地形や気候などの自然条件にも恵まれ,明治初期には馬耕法や種子の塩水選別法を開発して全国的に指導するなど,早くから農業の先進地であった。明治中期からの鉱工業の発達によって県経済の中での農業の地位は著しく低下し,県内総生産に占める農業の比率は1.6%弱にすぎない。しかし農業粗生産額は関西以西で鹿児島・熊本・宮崎3県に次ぎ4位,生産性の高い筑後平野を中心とする主産物の米は同2位,全国15位を占めている(1994)。1950年代から,県の南部と北西部で急速に拡大したミカン栽培も全国の上位にあるが,70年代中ごろから過剰生産のため整理され,95年には最盛期の約1/3に激減している。南部の耳納(水縄)山麓の田主丸町(現,久留米市)を中心とする苗木,植木は全国一であり,麦,花卉(花木,電照菊,バラ,洋ラン),イチゴ,イグサ,キーウィフルーツ,鶏卵などの生産も全国の上位を占める。県南八女(やめ)地方の茶は八女茶の名で知られ,量的に多くはないが,上質の玉露は全国の半分近くを産し,その多くが宇治茶の原料に使われる。

性質の異なる海域に臨み,水産業も盛んである。外海の筑前海区ではタイ,アジ,サバ,イカなどの漁船漁業が行われ,沿岸漁業のほか,沖合・遠洋漁業もみられる。基地の博多漁港は全国有数の水揚げを誇り,阪神,京浜など各地へ出荷している。内海の豊前・有明両海区は沿岸漁業のみであるが,有明海では1950年代中ごろから発達したノリ養殖が盛んで,佐賀,兵庫,愛知の各県と並んで全国でも上位の生産をあげている。

石炭産業の興亡

筑豊炭田を中心とする県内の諸炭田には,かつては約300の炭鉱(1950)が操業し,常傭のみでも20万人をこす労働者(1947)が働き,1940年には県の出炭量は2556万tのピークを記録した。明治後期には全国出炭量の2/3を,その後も昭和初期まで5割強を占め,1959年北海道に抜かれるまで日本一を誇り,石炭は県産業の主柱であった。明治中期から機械の導入や鉄道建設などによって大規模な開発が進むにつれて,近隣農村ばかりでなく,南九州や中国・四国地方からも労働者を吸引して人口が急増し,筑豊を中心に直方,飯塚,田川などの炭鉱都市や数多くの大人口の炭鉱町が発達した。1873年の官収を経て88年三井に払い下げられた三池炭鉱は,鉱工業都市の大牟田を発達させた。

第2次大戦後,炭鉱業はいち早く復旧したが,1950年代中ごろからの〈エネルギー革命〉とそれに対応するエネルギー政策とによって,60年代にほとんどの炭鉱で多くの離職者が出て閉山してしまった。長い間日本一の出炭を誇ってきた筑豊をはじめ福岡,朝倉,宗像(むなかた),小倉の諸炭田の炭鉱は消滅し,日本一のビルド鉱として操業を続けてきた三池炭田の三井炭鉱も1997年3月末に閉山し,県内の炭鉱は完全に姿を消した。国や県市町村は,工業団地の造成や優遇策で企業誘致をはかるなど産炭地域の振興に努め,筑豊には90年代半ばまでにトヨタ自動車を含む約700の企業が進出して内陸工業地域に変貌しつつある。北九州市の恒見(つねみ),平尾台,田川盆地の香春岳,船尾山などを中心とする石灰石は全国首位の生産を誇り,多数のセメント工場を発達させている。

伸び悩む工業

1901年に操業を開始した官営八幡製鉄所の開設を契機として急激に工業化が進み,大正期に北九州工業地帯が形成され,四大工業地帯の一つに数えられた。しかし,県の工業は1950年代後半からの高度経済成長期に伸び悩み,工業出荷額の全国シェアは,1935年の8.3%(全国4位)から55年4.7%(6位)を経て60年代末には2.7%に縮小したまま,60年の日産,92年のトヨタの両自動車工場の操業開始にもかかわらず低迷を続け,全国順位も78年以降11~12位に下り,四大工業地帯から完全に脱落してしまった。〈エネルギー革命〉や中国貿易の一時途絶などによって地理的な有利さを失ったうえに,鉄鋼などの素材生産に偏る構造的弱点などのためであり,高付加価値の加工型工業の振興が今後の課題である。おもな工業地域は,鉄鋼,化学,機械など重化学中心の北九州市,自動車とセメントの苅田(かんだ)町,食料品,出版・印刷,電機,金属など雑多な中小工場の多い福岡市,1920年の地下足袋生産から発達したゴム工業の久留米市,ビールの甘木市(現,朝倉市),食料品・機械の古賀市,三池炭田を基盤とする非鉄(亜鉛),化学の大牟田市,タバコの筑紫野市,自動車の宮田町(現,宮若市)で,これら9市町で県全体の出荷額の70%以上を占めている。

伝統工業には,13世紀に宋から伝来した博多織はじめ,博多人形,高取焼,上野焼などの陶磁器のほか,とくに筑後農村地帯で久留米絣,花むしろ,大川市の家具,八女市の和紙,仏壇,ちょうちん,久留米市の旧城島(じようじま)町とみやま市の旧瀬高町の清酒など,多くは藩政期から続き生産も活発である。

交通

本州と九州を結ぶ主要交通路線はすべて県内に集まり,山陽新幹線,JR山陽本線,国道2号線は関門トンネルで本州と結ばれ,九州自動車道は関門橋で中国自動車道に接続している。鉄道は九州新幹線,鹿児島本線,日豊本線,筑豊本線のほか,多くのJR線が通じている。道路は近世には黒崎(北九州市)と原田(はるだ)(筑紫野市)を結ぶ長崎街道が最も重要であったが,現在は九州自動車道,国道3号,10号線,旧長崎街道の路線をとる200号線が幹線道路である。海上交通は博多,小倉と長崎県の対馬,壱岐などの離島とを結ぶ航路のほか,小倉,新門司と東京,大阪,神戸などとの間にフェリー(小倉からの航路は,いずれも廃止),博多から釜山へ高速船が就航している。福岡空港からは札幌,東京,大阪,那覇などへの国内線のほか,多くの国際線も通じ,2006年周防灘に新北九州空港(08年北九州空港と改称)が開港した。

北九州,福岡,筑豊,筑後の4地域

福岡県は自然や歴史,経済などの諸条件から,次の4地域に大別される。

(1)北九州地域 県の東部に位置し,北九州,行橋(ゆくはし),豊前,中間の4市と遠賀,京都(みやこ),築上の3郡からなる。県面積の23.3%,県人口の29.6%を占め,人口密度は県平均の993人/km2に対して,1175人/km2とかなり高い。人口,人口密度は福岡地域よりやや低いが,百万都市を擁し県内では福岡地域と並ぶ重要地域である。本土と九州を結ぶ交通上の要衝であるとともに,重化学工業の拠点として大きな役割を担ってきた。北九州工業地帯は,素材生産に偏り機械工業が弱い体質などが災いして,1955年ころからの経済の高度成長期に四大工業地帯からの脱落を余儀なくされた。近年,周防灘沿岸への日産自動車工場の進出・拡張など,新しい工業の発展もみられるが,主力である新日鉄八幡製鉄所の整理・縮小などが影響して,人口は停滞ないし微減している。また,20世紀初めからの急激な工業発展は農・水産業の衰退をもたらし,近年は停滞的な工業に代わり第3次産業の増大が顕著である。

(2)福岡地域 県の北西部に位置し,福岡,筑紫野,春日(かすが),大野城,太宰府,宗像,糸島,古賀,福津の9市と筑紫,糟屋(かすや)の2郡の全域を含む。県面積の23.5%,県人口の42.9%を占め,人口密度は1817人/km2と県内で最も高い。西南日本随一の広域中心都市福岡市を中心とする本地域は,古くから県内のみならず九州全域の行政・経済・文化の中心として発展してきた。とくに中世以来の商都である博多をかかえる福岡市は,九州全域および中国地方西部を商圏に含み,その卸売販売額は九州地方全体の合計販売額の約半分を占めている。かつては粕屋炭田や福岡炭田をかかえ,石炭産業の一中心でもあったが,現在はまったく消滅し,中小企業を中心とする消費財工業がこの地域の工業の中核をなし,重化学工業の集積する北九州地域と好対照をなしている。福岡市の膨張に伴って周辺農村地域の住宅地化が進み,県内唯一の顕著な人口増加地域となっている。

(3)筑豊地域 福岡・北九州両地域にはさまれた地域で,遠賀川の中・上流域を占め,直方,飯塚,田川,嘉麻,宮若の5市と鞍手(くらて),嘉穂,田川の3郡からなる。かつては筑豊炭田を擁し,日本最大の炭鉱地帯であったが,〈エネルギー革命〉の進展に伴って石炭産業は急速に衰退し,多くの離職者を生むとともに激しい人口流出を招いた。1955年から80年の間に人口は36%減少し,95年現在の人口密度491人/km2は県平均の49%にすぎない。青年層の流出は人口の高齢化をもたらし,トヨタ自動車を含む多数の企業が誘致されたが,失業者,生活保護者数は依然として高い比率を示している。また,ぼた山や陥落水没田など炭鉱閉山に伴う鉱害は住民の生活をおびやかしているが,本地域の主産業の一つである建設業を支えている。

(4)筑後地域 県の南部,筑後平野を占める。久留米,柳川,朝倉,八女,筑後,大川,小郡(おごおり),うきは,大牟田,みやまの10市と,朝倉,三井(みい),三潴(みづま),八女の4郡からなる(ただし朝倉市と朝倉郡は旧筑前国所属)。県人口の17.8%,人口密度は584人/km2で,県平均の59%,農山村を広く含む地域としてはかなり人口は稠密である。この地域は地理的・経済的には同一性を有するが,歴史的・文化的には必ずしも同一性を有していない。藩政時代には一部福岡藩の所領を含め秋月藩,久留米藩,柳河藩に分かれ,それぞれに歴史的・文化的特性をつちかいながら今日に及んでいる。例えば言語の面でも,柳川,久留米,筑前の各地区では明確に異なる方言を有している。筑後地域は大正末期からゴム工業の町として知られる久留米市や,かつては日本一の三池炭鉱をかかえていた大牟田市が域内にあるとはいえ,全般的には米作をはじめとする農業,在来工業に特色を有する。筑後平野は佐賀平野とともに九州の二大穀倉地帯をなし,福岡県の農業生産の60%を超す生産額をあげている。しかし零細な農家や兼業農家が多く,商品作物の栽培,およびその加工,販売に依存している。有明海ではノリ養殖が盛んである。この地域の中心都市は久留米市であるが,北部は福岡市の大都市圏内に組み入れられ,小郡市などは福岡市の衛星都市として位置づけられている。

執筆者:土井 仙吉

福岡[市] (ふくおか)

福岡県北西部の県庁所在都市。九州の政治・経済・文化の中心をなす。1889年市制。1972年政令指定都市となり中央,博多,東,西,南の5区を設置,82年に西区を城南,早良(さわら),西の3区に分けて7区制施行。人口146万3743(2010)。市域は福岡平野の大半を占めて小呂(おろ)島,玄界島,能古島(のこのしま)の3島も含み,南端は脊振(せふり)山地で佐賀県に接する。朝鮮半島や中国に近い天然の良港,博多湾に臨む大陸交通の要衝で,古く那津(なのつ)と呼ばれた博多は大宰府の外港,遣隋使や遣唐使の発着港,貿易港として長く大陸文化輸入の門戸であった。13世紀末にモンゴルの来襲を受けたが,15~16世紀ごろは対明貿易で繁栄し,有力な博多商人を輩出した。戦国時代,兵火で町は焼失し,1587年(天正15)に豊臣秀吉が町割りを行い復興した。1600年(慶長5)に入部した黒田長政が福崎に城を築き,その城下を黒田氏ゆかりの備前国邑久(おく)郡福岡にちなんで福岡と命名した。市街の中央を流れる那珂川右岸の商人町博多と,左岸の52万石の城下町福岡が合体して福岡市となったが,駅名,港名も博多で,博多織,博多人形,博多どんたくなど〈博多〉を冠したものが多い。

1871年(明治4)の廃藩置県で県庁が置かれ,1903年に福岡医科大学(九州大学の前身)が開設されたが,人口は長崎などに及ばなかった。昭和に入り,県内鉱工業発展などの影響を受け,九州最大の人口をもつ都市に躍進した。とくに第2次大戦後は九州全域を管轄する中央官庁の出先機関や金融機関をはじめ,各種企業,新聞,放送の九州支社が多く集中し,九州の中枢管理都市として飛躍的に発展した。商業,サービス業などの第3次産業の比率が高く,とくに博多・中央両区を主とする卸売販売額は,九州全体の約半分を占める。工業は食料品,印刷・出版,金属製品などが主で,博多織,博多人形の伝統工業も特産品として全国的に販路をもっている。

市街地の中心に位置する天神地区は,西鉄のターミナルであり,市役所,デパート,銀行の高層ビル,地下街を含む商店街があって都心を形成し,博多駅周辺は合同庁舎,銀行,ホテルのビルが林立して副都心となっている。また,那珂川が二つの流れに分かれて取り囲む中洲(なかす)は,飲食店や料亭,クラブやバーが軒を接する九州随一の歓楽街である。そのほか市内には,福岡城跡,元寇防塁跡,板付(いたづけ)遺跡,丸隈山(まるくまやま)古墳などの史跡,筥崎(はこざき)宮,香椎(かしい)宮,東光寺,誓願寺など由緒の深い寺社,生(いき)ノ松原,志賀島(しかのしま)など玄海国定公園に含まれる景勝地がある。福岡城跡は大濠公園となり,平和台陸上競技場,平和台球場(1997年閉鎖)がある。また,福岡漁港の西に西公園,鹿児島本線吉塚駅近くに東公園と九大医学部,中央区南部に市立動物園のある南公園がある。年中行事としては5月の博多どんたく(どんたく),7月の櫛田神社の祇園山笠,9月の筥崎宮の放生会(ほうしようえ)などが有名である。祇園山笠は,町ごとに巨大な山笠(屋台)を繰り出し,裸の男たちがかついで太鼓をたたきながら神社までの道筋を走って速さを競い合う勇壮な祭りである。

福岡市は北九州の交通の要地でもあり,九州新幹線,山陽新幹線,JR鹿児島本線,筑肥線,香椎線,篠栗(ささぐり)線,博多南線,西鉄大牟田線が通じ,九州自動車道のインターチェンジがあり,長崎県の壱岐,対馬へ定期航路が開かれている。板付には福岡空港があり,東京,大阪,名古屋をはじめ,本州や九州の各地に航空路が開設されている。

→博多

福岡城下

筑前国那珂郡の城下町。1600年(慶長5)豊前国中津より入部した黒田長政は小早川氏の名島城を廃して新たに警固(けご)村福崎の地に城地を定め,城下町の建設にとりかかり,新城地を福岡と名付けた。福岡城は02年に完成した。城下は東の那珂川,西の唐人町の東の濠および城の南側の濠に囲まれた地域を内廓とし,唐人町より西の室見川までと城の南方を外廓とした。内廓は海辺を埋め立ててつくり,濠に沿った大名町堀端から天神町に至る間に上級家臣の屋敷地を配し,その北側に町人町をつくった。東名島町,西名島町,呉服町,本町,大工町,簀子(すのこ)町と東西に連なる六町筋が主要な通りで,那珂川の中島にかけられた二つの橋で博多と結ばれていた。北西部の荒戸町には中・下士の居宅が置かれた。西の外廓には唐人町などの町人町および下士の屋敷,南の外廓の春吉,薬院には下士および町人が置かれた。町人町や外廓には多くの寺院が配置された。福岡の町人には播磨および豊前出身で,黒田氏の入国とともに移り住んだ者が多い。61年(寛文1)には築港がなり,福岡の発展を促した。

90年(元禄3)の町人町の町数は23町で,各町には年寄が置かれ,町内のいくつかの組には組頭がいて年寄の町政を補佐した。町全体の町政は数人の年行司が担当し,藩の町奉行の支配を受けた。最盛期の90年の町家数は1420軒,人口は1万5009人であった。しかしその後は衰微の道をたどり,1718年(享保3)の人口は1万3675人に減少している。25年の大火,32年の享保大飢饉で相当の打撃をうけたとみられ,藩はしきりに六町筋の繁栄策を講じている。文化面でも筑前国の中心をなし,儒者で本草学者の貝原益軒,徂徠学の亀井南冥・昭陽父子,国学の青柳種信,洋学の青木興勝ほか数多くの学者を生んだ。1873年の人口は2万0650人であった。

執筆者:野口 喜久雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「福岡」の意味・わかりやすい解説

福岡[県]【ふくおか】

→関連項目九州地方

福岡[市]【ふくおか】

→関連項目九州芸術工科大学|九州大学|箱崎|福岡[県]|福岡タワー

福岡[町]【ふくおか】

福岡[町]【ふくおか】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「福岡」の意味・わかりやすい解説

福岡

ふくおか

福岡

ふくおか

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「福岡」の解説

福岡 ふくおか

江戸新吉原梅本屋の抱え。主人佐吉の虐待にたえかね,遊女16名が結束し,弘化(こうか)2年(1845)梅本屋に放火し,自首した。佐吉は家財没収のうえ遠島。首謀者の福岡ら4名は情状酌量されて遠島,他の遊女12名は押し込めの処分をうけた。

世界大百科事典(旧版)内の福岡の言及

【二戸[市]】より

…岩手県北部,青森県三戸町に隣接する市。1972年福岡町と金田一村が合体,市制。人口2万8018(1995)。…

【長船[町]】より

…吉井川が岡山平野に流れ出る地点の東岸に位置する。〈備前長船〉〈福岡一文字〉で知られた備前刀鍛冶が長船,福岡等の集落を形成したところ。福岡は中世の福岡荘の中心に当たり,鎌倉時代から市が開かれ,南北朝期には町屋が軒を連ねるほどの繁栄をみた。…

【筑後国】より

…筑州。現在の福岡県南部。

【古代】

西海道に属する上国(《延喜式》)。…

【筑前国】より

…筑州。現在の福岡県北西部。

【古代】

西海道に属する上国(《延喜式》)。…

【今津】より

…筑前国糸島郡(現,福岡県福岡市西区)の地名。福岡市の西郊,博多湾に面して位置し,さらに湾入して今津湾を形成している。…

※「福岡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

福岡県北西部の市。

福岡県北西部の市。