精選版 日本国語大辞典 「多発性硬化症」の意味・読み・例文・類語

たはつせいこうか‐しょうタハツセイカウクヮシャウ【多発性硬化症】

内科学 第10版 「多発性硬化症」の解説

多発性硬化症(脱髄疾患)

多発性硬化症は中枢神経系脱髄疾患のなかで最も多いものである.主として若年成人を侵し,脳,脊髄,視神経などの中枢神経組織に多巣性(multifocal)に脱髄病変(demyelinating lesions)が時間を変えて生じるため,多彩な神経症状が再発と寛解(remission and exacerbation)を繰り返して起こる.すなわち,時間的・空間的多発性(multiplicity in time and space)を特徴とする疾患である.

神経症状とその経過が患者ごとに多様であるため,多発性硬化症の診断は容易ではない.「中枢神経症候の時間的空間的多発性」を根拠にして診断がなされるが,現状では脳MRIの所見が診断基準に重要な地位を占めている.多発性硬化症の原因は不明であるが,治療に関してはインターフェロン-βやフィンゴリモドなどの免疫調整薬にて,病態の改善や再発の抑制がはかられるようになった.

疫学

多発性硬化症は欧米では若年成人に発症する神経疾患のなかで最も多いものの1つであるが,日本をはじめアジア諸国では比較的まれな疾患である.その有病率は米国北部やカナダ南部,北欧諸島,オーストラリア南部では人口10万人あたり50~100と高いが,アジアやアフリカでは人口10万人あたり5以下と低い.緯度が高いほど多発性硬化症が高頻度にみられる傾向がある. 日本では,厚生労働省の疫学調査によると多発性硬化症の患者の推計数は12000人をこえており,多発性硬化症の有病率は人口10万人あたり約5~10と考えられる. 多発性硬化症は若年成人に多く発症し,初発年齢は20歳後半から30歳前半にピークを示し,全症例の約80%が15歳から50歳の間に発症する.男女比は1:1.3~3.2と女性に多い.多発性硬化症の家族内発症は世界的には0~10%とさまざまな報告があるが,日本は1%以下ときわめて低い.

病因

多発性硬化症の疾患概念が示されてから約140年が過ぎたが,その原因はまだ不明である.現在,最も可能性の高い病因論としては,疾患感受性遺伝子の関与,自己免疫などの免疫異常説およびウイルスなどの感染因子の関与説である.すなわち,「ある種の多発性硬化症感受性をもつ患者が,ウイルスなどの感染をきっかけに異常免疫応答が引き起こされて脱髄を生ずる」のではないかと考えられている.

1)疾患感受性因子の関与:

多発性硬化症の発症には何らかの遺伝的因子の関与が推定されている.人種差としては日本人を含めたアジア系の人種における多発性硬化症の有病率は欧米の白人と比較するときわめて低い.また,白人における多発性硬化症の有病率が高い,いわゆるhigh risk areaに在住する先住民やその地域へlow risk areaから移住した民族では多発性硬化症の発症率が必ずしも高くないことは,環境因子よりも遺伝的因子の重要性を示している.家族性多発性硬化症の検討から,疾患感受性遺伝子は単一の遺伝子ではなく,多くの遺伝子が多発性硬化症の発症に関与していると考えられている.

2)感染因子(特にウイルス)説:

疫学的研究や再発と寛解を示す病態から,感染因子,なかでもウイルス感染の関与が考えられてきた.多発性硬化症患者血清や髄液中のウイルス抗体の検索や,患者材料(脳,血液,髄液)からのウイルスが多発性硬化症の病因に関連すると報告されてきた.それらは麻疹,ムンプス,インフルエンザ,パラインフルエンザ,単純ヘルペスウイルス,EBウイルス,風疹,コクサッキーウイルス,コロナウイルス,HTLV-1,HHV-6などであるが,いずれも多発性硬化症の病因に特異的な関連は示されていない.

3)免疫異常の関与説:

病因論として多発性硬化症が自己免疫疾患であるとの考えは最も強いものである.しかし,標的抗原や免疫病態に関してもまだ自己免疫疾患とするには根拠が不十分である.病因や病態に免疫異常がかかわっている考えには以下のようないくつかの根拠がある.

①病理学的に多発性硬化症病巣では小静脈周囲性にリンパ球や形質細胞の集簇が観察され,かつ免疫グロブリンの沈着もみられる.②末梢血リンパ球の検索では,サプレッサーT細胞系のサブセットが減少したり,Th1/Th2バランスがTh1優位に偏ったりしている.③脳脊髄液にはIgGの増量やオリゴクローナルIgGバンド(OB)が認められる.④ミエリン抗原を感作して作製する実験的アレルギー性脳脊髄炎(EAE)では多発性硬化症類似の中枢神経病変が認められる.⑤インターフェロンβをはじめ多発性硬化症の治療には免疫抑制薬や免疫調整薬が有効性を示す.

病理

多発性硬化症の脱髄病巣は中枢神経組織にみられ,肉眼的には数mmから数cmの灰白色半透明の色調で周囲の正常部とは境界は明瞭であり,さまざまな形と広がりを示す.新しい病巣は赤色調でやわらかく,古い病巣はグリオーシスのため灰白色調で硬く,新旧さまざまな病巣が散在する.中枢神経の灰白質に比べ白質に多く認められる.病巣の好発部位としては大脳半球側脳室周囲,なかでも脳梁尾状核角部(calloso-caudate angle,Wetter Winkel),脳梁,第3脳室および中脳水道周囲,第4脳室底,視神経,橋,延髄,小脳歯状核付近,脊髄などである.

脱髄病巣は髄鞘染色で染色性の抜けた部分として明瞭に観察される.病巣は解剖学的に非系統的かつ不規則に分布するが,脳室周囲性や小静脈周囲性の分布が比較的多く観察される.病巣内では髄鞘は著明に破壊されているが,軸索や神経細胞は比較的残存している.しかし,病変が強い場合には軸索もかなり破壊される.小静脈周囲にはリンパ球を主とした単核細胞やマクロファージの浸潤が認められる.病巣が古くなると炎症細胞やマクロファージの浸潤がみられなくなり,アストロサイトやグリア線維の増殖が起こり(グリオーシス),硬化性病巣(斑)を呈する.脱髄は中枢神経系の髄鞘のみが侵され,末梢神経系の髄鞘は侵されない.したがって,脊髄での脱髄病巣の広がりは脊髄根で止まり,それをこえて末梢部へは広がらない(図15-9-3).脱髄巣におけるoligodendrogliaによる髄鞘の再生は病巣周囲部で観察されることもあるが,一般にあまり活発ではない.

臨床症状・経過

発症の誘因として特別なものはないが,なかには過労,ストレス,感染などを誘因としてあげる場合もある.前駆症状のない場合がほとんどで,約10%の患者では頭痛,発熱,感冒様症状,悪心・嘔吐などで発症する.初発時や再発時の発症様式は1/2~2/3の症例において急性であり,症状は1週間以内にピークに達する.ときに徐々に発病してくる症例もあり,一次性進行型といわれる多発性硬化症ではその傾向が強い.

1)初発神経症状:

決まった神経症状から初発することはなく,視力障害,しびれ感,運動麻痺,歩行障害,複視,排尿困難,感覚鈍麻,言語障害などが比較的多い.これらの初発症状が起こった時点では後述するように診断基準上は多発性硬化症と診断はできないが,将来的に多発性硬化症に移行するか否かを予測することは臨床上きわめて重要である.視神経(視神経炎),脳幹あるいは脊髄に由来する初発症状の患者において,脳MRIで無症候性の多巣性病変が認められたり髄液中のオリゴクローナルIgGバンドが確認されれば将来的に多発性硬化症に移行する可能性が高くなるので,clinically isolated syndrome(CIS)suggestive of MSとよばれている.

2)経過中にみられる神経症候:

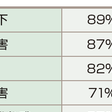

多発性硬化症では中枢神経障害に基づく症候であればどのようなものでも出現し得る.表15-9-2に英国South Glamorganでの多発性硬化症患者の調査による全経過にみられた神経症状の種類と頻度を示す.これらの神経症状に関係する神経徴候のおもなものは,色調異常を伴う視力低下,痙縮などの筋トーヌス亢進,感覚障害(振動覚,温痛覚),腱反射亢進,腹壁反射の消失,足病的反射,四肢協調運動障害,括約筋障害が高頻度に認められる.このように大脳,脳幹,小脳,視神経それに脊髄などの病変に基づいた多彩な症候が再発と寛解を繰り返し,慢性の経過をとる.逆に,多発性硬化症にまれな症候としては失語,失行,失認,全身痙攣発作,半盲がある.また,固縮やジストニーのような錐体外路症候もまれである.

検査成績

多発性硬化症に特異的な検査異常はないが,診断や病態を把握するうえでMRIが最も重要である. 一般血液検査は,ほぼ正常である.サイトカインやケモカイン受容体を用いた末梢血リンパ球の解析ではTh1/Th2バランスはTh1優位である.

1)髄液検査:

髄液検査では増悪期に軽度のリンパ球が主体の細胞増加(10~30/μL)がみられ,症状の寛解とともに正常化する.細胞の分画としてはリンパ球が主体である.総蛋白質の上昇(55 mg/dL以上)は約1/3の症例にみられるが,大多数は100 mg/dL以下にとどまる.IgG(45 mg/dL以上)の増加を約半分の症例に認める.IgGインデックス((IgG CSF/IgG SERUM)/(Alb CSF/Alb SERUM))は上昇(0.66以上)していることが多く,中枢神経系内で異常にIgGが産生されている病態を示唆している.

それと関連して髄液を電気泳動するとガンマグロブリン領域にオリゴクローナルIgGバンド(OB)が認められる.OBはIgGのバンドであり(図15-9-4),血清にはこれに相当するバンドは認められないため,多発性硬化症の病因にかかわっている可能性が指摘されている.このOBは欧米では多発性硬化症患者の80~95%に検出されるといわれているが,日本人多発性硬化症での検出率は比較的低い.また,急性期の髄液中の髄鞘塩基性蛋白(myelin basic protein:MBP)が増加することが多いが疾患特異性はない.

2)脳画像検査:

多発性硬化症の脳病巣はCT検査では低吸収域として認められるが,脊髄や視神経の病巣はCT検査では検出感度が低いのでMRI検査を行う必要がある.MRIでは脱髄病巣はT1強調画像では低信号域として,またT2強調画像では高信号域として描出される(図15-9-5).多発性硬化症患者の70~95%にMRI異常が検出され,頭部MRIでは大脳白質,なかでも脳室周囲に病変が検出されることが多い.急性期の病巣では血液脳関門が破綻しているためgadolinium DTPA(ガドリニウム)によって増強効果が認められ,この効果は2~3カ月続く.このようにMRI検査は病巣の数,すなわち多巣性(multiplicity in space)とガドリニウム増強の有無による各病巣の新旧の違い,すなわち時間的多発性(multiplicity in time)を示すことができるため多発性硬化症の診断には重要な検査になっている.

そのほか,本症の1/2~2/3に軽度の脳波異常を認めるが多発性硬化症に特徴的なものではない.誘発電位検査には視覚誘発電位(VEP),体性感覚電位(SEP)および脳幹聴覚誘導電位(BAEP)があり,多発性硬化症病巣の存在の確認,またその広がりや障害の程度,潜在病巣の検出などを目的として施行される.

診断・鑑別診断

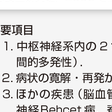

多発性硬化症の病因は不明であり,また診断に特異的な検査異常がないため,その診断はおもに臨床的特徴に頼っている.現在まで多くの多発性硬化症診断基準が提唱されてきたが,その基本事項は,「中枢神経系に2カ所以上の病変が存在する」という空間的多発性と,「中枢神経病変に基づく症候が再発と寛解を示す」という時間的多発性の2点である.

1)厚生労働省特定疾患調査研究班による多発性硬化症診断基準:

表15-9-3に示すが,その骨子は前述した空間的多発性と時間的多発性に加えて,ほかの疾患を除外するという3項目である.簡便な診断基準であるが,実際には脳MRI所見を参考にすることが多い.

2)国際的な多発性硬化症診断基準:

国際的な多発性硬化症の診断基準としてはMcDonaldらの診断基準が最新のもので汎用されている.この基準も従来の臨床症候を中心とした診断基準の考え方には変わりはないが,「空間的および時間的多発性」の判断にMRI検査の所見を重視した基準である.MRI検査上での病巣の空間的な多発性の定義を明らかにし,病変のガドリニウム増強効果の有無にて時間的要素を明確化したことが特徴である.

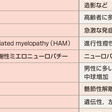

3)多発性硬化症の鑑別診断:

多発性硬化症の診断を正確にするには他疾患を十分に除外することが重要である.鑑別すべき疾患は多岐にわたるが,厚生労働省特定疾患調査研究班の診断基準(表15-9-3)に示されている疾患以外に視神経脊髄炎,ウイルス性脳炎,Wernicke脳症,などを鑑別する必要がある.これらの鑑別すべき疾患と鑑別の要点を表15-9-4に示す.

経過・予後

一般に多発性硬化症は再発と寛解を示すというものの全体としては進行性に悪化していく経過をとるものが大多数である.多発性硬化症の臨床経過は再発寛解型,二次性進行型,一次性進行型に大別(図15-9-6)される.多発性硬化症の特徴である再発と寛解を示すものは全体の65~85%にみられ,その半数以上は将来的に慢性的に増悪する二次性進行型に移行する.それに反して約10~15%では初発時より慢性進行性の経過をたどる.再発の頻度としては,一般には発症後5年までは年約0.5~1回とされている.再発回数は病期を経るに従って減少する傾向がある.

多発性硬化症の予後を一律に論じることは多少の困難はあるが,一般に予後を悪くする因子として,①初発年齢が高い,②初発から症状が進行性である,③再発回数が頻回である,などがあげられている.生命予後に関しては未治療の場合は5〜10年短いとの報告がある.

治療

1)再発時および急性増悪期の治療:

再発時や急性増悪期には,なるべく早期に副腎皮質ステロイドのパルス療法(メチルプレドニゾロン1日量500~1000 mg点滴静注を3日間)を用いる.副腎皮質ステロイドは多発性硬化症の再発を抑制する作用はないとされているが,急性増悪期間を短縮させて後遺症を軽減させる効果がある.再発時の症状が軽度の場合は副腎皮質ステロイド(プレドニゾロンの場合1日30~60 mg)を経口投与し漸次減少していく.その他,安静を守らせ,病変の部位によっては起こり得る呼吸障害,膀胱直腸障害,痙攣に対する療法を行う.

2)再発抑制の治療薬:

再発を抑制し長期予後を改善する薬剤の開発が進んでいる.注射薬インターフェロン(IFN)-βは,多発性硬化症の平均年間再発率を約30%減少させ,またMRI検査にて病巣面積を明らかに減少させる効果が示されている.最近,経口薬のフィンゴリモドが利用可能になり,その有効性は年間再発率を約50%減少させるのではないかと期待されている.欧米においてはIFN-β以外にも,グラチラマー酢酸塩およびナタリツマブなどが多発性硬化症の再発回数を抑制し,MRI病巣を著明に改善させる効果があることが明らかにされてきている.

3)慢性期の神経後遺症に対する療法:

慢性期の多発性硬化症患者でも,特に脊髄に病変をもつ患者では,下肢の痙性麻痺のために起立や歩行障害,排尿便障害,また有痛性強直性痙攣で悩むことが多く,日常生活の大きな障害要素となっている.以下の治療法が行われている.

a)重篤な対麻痺に対して:褥瘡の予防,良性肢位の保持と関節の他動運動,排尿障害の対策,尿路感染の予防と治療が大事である. b)痙性麻痺に対して:各種の抗痙縮薬を投与する. c)有痛性強直性痙攣に対して:カルバマゼピン(1日量100~400 mg),フェニトイン(1日量100~300 mg)などが有効である.

その他,症候が安定したらリハビリテーションを開始する.患者によっては熱いシャワー,運動および発熱などの温度が高くなる環境下で,脱力,しびれおよび視力低下が起こることがある(Uhthoff現象)ので注意が必要である.[糸山泰人]

■文献

Compston A, et al eds: McAlpine’s Multiple Sclerosis, 4th ed, Churchill Livingstone Elsevier, Philadelphia, 2006.

糸山泰人:変わりつつある疾患の概念-視神経脊髄型多発性硬化症(OSMS)と視神経炎(NMO)-.Annual Review神経,2008: 238-245, 2008.

Misu T, Fujihara K, et al: Loss of aquaporin 4 in lesions of neuromyelitis optica: distinction from multiple sclerosis. Brain, 130: 1224-1234, 2007.

Vinken PJ, Bruyn GW, et al eds: Handbook of Clinical Neurology: Demyelinating Disease 47, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1985.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「多発性硬化症」の意味・わかりやすい解説

多発性硬化症

たはつせいこうかしょう

中枢神経系(大脳、脳幹、視神経、小脳、脊髄(せきずい)など)の白質に散在性の脱髄病変をおこしてくる原因不明の疾患で、厚生労働省特定疾患(難病)の一つとされている。英語でmultiple sclerosisとよばれているが、その頭文字を取ってMSと略称されることが多い。日本では人口10万人に対し8~9人の患者がみられるが、世界的にみて寒冷地にきわめて多く、ノルウェー、イギリス、スウェーデンなどでは人口10万人に対し40~80人と、日本の十倍近くの有病率を示している。日本を含めアジア地域には少ないとされている。

発病年齢は10~60歳と広い年齢層にみられるが、30歳代にもっとも多く、男女比は女性にやや多い。原因は不明であるが、誘因としては感冒、発熱、妊娠、分娩(ぶんべん)などがあげられている。症状としては、突然の一側または両側の視力障害、視神経炎、反射亢進(こうしん)、しびれ、運動失調、眼振(眼球の律動的運動)、脊髄症状など中枢神経系に病巣の多発した症状が現れること、症状の寛解や再発のあることが特有で、両側の視神経炎と脊髄炎症状を示すデビック病も多発性硬化症の一型である。予後はかならずしも悪くはなく、進行性経過を示してくるものは約20%である。治療としては、急性期には副腎(ふくじん)皮質ステロイドの投与が有効であるが、他の免疫抑制剤(アザチオプリンなど)も効果がある。また、機能障害はリハビリテーションでかなり改善されるので、再発に注意しながら試みるのがよい。

[里吉営二郎]

家庭医学館 「多発性硬化症」の解説

たはつせいこうかしょう【多発性硬化症 Multiple Sclerosis】

原因のわからない特発性脱髄疾患(とくはつせいだつずいしっかん)(「脱髄疾患とは」)の代表です。

[症状]

もっとも多く現われるのは視力の低下、複視(ふくし)(物が二重に見える)、眼球振盪(がんきゅうしんとう)(眼球が震(ふる)える)、眼痛(がんつう)などの目の症状です。ついで知覚障害(ちかくしょうがい)(手足のしびれ)、運動失調(うんどうしっちょう)(手足の動きがぎこちない)、運動まひ(手足に力が入らない)、直腸膀胱障害(ちょくちょうぼうこうしょうがい)(大小便の排泄困難(はいせつこんなん)や失禁(しっきん))、めまい、構音障害(こうおんしょうがい)(しゃべりにくい)、嚥下障害(えんげしょうがい)(飲み込みにくい)などがおこります。

これらの症状が強く現われる増悪期(ぞうあくき)と、症状の和らぐ寛解期(かんかいき)をくり返しますが、症状のすべてがでそろうわけではなく、寛解期には、一部の症状は消失または軽減し、ある症状は後遺症(こういしょう)として残るというように複雑な経過をたどります。

増悪期と寛解期とをくり返すうちにいろいろな症状が後遺症として残り、生活機能が失われ、知能が低下することもあります。

多発性硬化症のうち、両眼の視力障害(視神経炎(ししんけいえん))、歩行障害、下半身の知覚障害と大小便の失禁(横断性脊髄炎(おうだんせいせきずいえん))が数週間以内に相ついでおこるものを視神経脊髄炎(ししんけいせきずいえん)(デビック病)といいます。

[検査と診断]

診断には、眼科の検査、髄液(ずいえき)検査、筋電図、脳波(目・耳・皮膚を刺激する誘発電位の検査を含む)、CT、MRI、血液検査などが必要です。

[治療]

増悪期には入院しての安静が必要です。そのうえで副腎皮質(ふくじんひしつ)ホルモン薬やACTH(副腎皮質刺激ホルモン)などを使用します。寛解期には運動障害を改善させるためにリハビリテーションがたいせつです。

妊娠・分娩(ぶんべん)、かぜなどの感染症、喫煙、直射日光、心労などがきっかけとなって症状が悪化しますから、これらのことを避けることが必要です。

この病気は厚労省の特定疾患(とくていしっかん)(難病(なんびょう))に指定されており、医療費の自己負担分は公費で支払われます。

改訂新版 世界大百科事典 「多発性硬化症」の意味・わかりやすい解説

多発性硬化症 (たはつせいこうかしょう)

multiple sclerosis

脱髄疾患の一つ。中枢神経系の白質に多発性の脱髄斑が出現し,複数の病変部位による中枢神経症状が増悪・寛解を繰り返すことを特徴とする神経病。欧米の高緯度地域に多いが,日本では比較的まれであり,人口10万人当り1~4である。発病年齢は15~50歳であり,女性にやや多い。日本では視力障害で発症することが多いが,運動麻痺,知覚異常,運動失調,構語障害をはじめ,どのような中枢神経障害でも起こしうる。原因は不明であるが,環境因子,遺伝因子,ウイルス感染,免疫異常などが関与している可能性が考えられている。検査所見としては髄液IgGの増加などが特徴とされるが,本病に特異的な異常はなく,診断には病歴と臨床所見および他疾患の除外が重要である。原因療法はまだない。急性増悪期には安静を保ち,副腎皮質ステロイド剤を投与し,その他対症的に治療する。回復期には適度のリハビリテーションを行う。

執筆者:楠 進

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「多発性硬化症」の意味・わかりやすい解説

多発性硬化症

たはつせいこうかしょう

multiple sclerosis

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「多発性硬化症」の解説

多発性硬化症

世界大百科事典(旧版)内の多発性硬化症の言及

【脱髄疾患】より

…この疾患の原因となるパポバウイルスpapovavirusは中枢の髄鞘保持細胞であるオリゴデンドログリアoligodendrogliaを選択的に侵すため,脱髄性の病変が形成される。(4)ヒトにおける中枢神経系の脱髄疾患中最も重要なものである多発性硬化症はまだ原因不明の疾患であり,自己免疫機転による可能性と,髄鞘保持細胞に選択的な感染症である可能性の両方が考えられている。多発性硬化症の特徴の一つは,自然経過として寛解・増悪を繰り返すことであるが,この原因についてもまだ明らかにされていない。…

※「多発性硬化症」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...