精選版 日本国語大辞典 「幔幕」の意味・読み・例文・類語

まん‐まく【幔幕】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「幔幕」の意味・わかりやすい解説

幔幕

まんまく

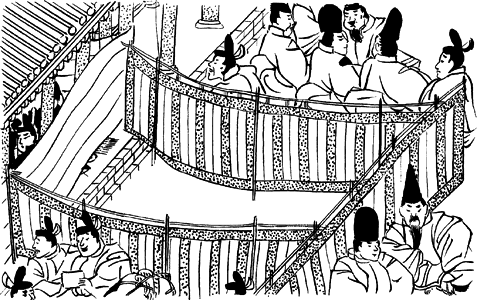

布製の遮蔽(しゃへい)具の一種。幕が布を横に縫い合わせるのに対し、布を縦に縫い合わせる垂れ幕のことで、ときには、上下または上端だけを横布にし、そのほかは縦の布を縫い合わせる場合もある。幔は、『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』に「万多良万久(まだらまく)」とあり、斑幔(はんまん)(まだらまく)のことをさすが、これは幔幕のことで、白と縹(はなだ)、白と紺、白と紅、縹と紅など種々の色裂(いろぎれ)を取り合わせて、縦に布を継ぎ合わせるのを特色とした。なかでも、白と紺は、のちに白と黒の斑幔にかわり、これは俗に鯨幕(くじらまく)とよばれた。地質は主として麻布であるが、ときには絹や綾(あや)、錦(にしき)なども用いられ、とくに宮廷における儀式には幕は用いられず、もっぱら幔幕が用いられたといわれ、ほかに舞楽の桟敷(さじき)、船上、軍陣などにも幔幕が使用された。なお、短い幔幕で舎殿や祭場の周囲に張るのに用いるのを屏幔(へいまん)といい、その入口に用いるために中央を絞って門の体裁につくったものを幔門といった。

[宮本瑞夫]

改訂新版 世界大百科事典 「幔幕」の意味・わかりやすい解説

幔幕 (まんまく)

行事の場所などを他と区別するためまわりを囲むのに用いられる布製の用具。幕が布を横につなぎ合わせたのに対し,幔は布を縦につなぎ合わせた垂幕である。つなぎ合わせのとき,白と縹(はなだ),白と紺,白と紅など互いに異なる色を交互に用いたから斑幔(はんまん)とも呼ばれる。また白と紺はのちに白と黒にかわり,俗に鯨幕(くじらまく)と呼ばれた。《和名抄》は幔を屛障具のうちに分類し,〈帷幔也〉とし,日本では斑幔(まだらまく)のことであるとしている。ただ,9世紀末に大学寮が作製した幔は黄の絁(あしぎぬ)のみを材料としている(《三代実録》仁和1年(885)9月14日条)から,すべての幔が当初から斑幔ではなかったらしい。10世紀末の中宮入内の儀の例(《小右記》天元5年(982)5月7日条)をみると,寝殿の南階の東西南の三方に斑幔が立てられ,中門にも立てられ,その幔の立てられた内で儀式が進められている。宮廷にかかわる儀礼では斑幔が用いられ,幕は用いられなかったらしいことが《年中行事絵巻》などからうかがえる。斑幔は必ずしも聖なる場所であることを示すための用具ではなかったと考えられる。

→幕

執筆者:西垣 晴次

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「幔幕」の意味・わかりやすい解説

幔幕

まんまく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「幔幕」の読み・字形・画数・意味

【幔幕】まんまく

字通「幔」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...