精選版 日本国語大辞典 「庵・菴・廬」の意味・読み・例文・類語

いおり いほり【庵・菴・廬】

〘名〙 (「いほ」の動詞形「いほる」が名詞化したもの)

[一] 草や木で屋根や壁を造った、小さな、粗末な仮小屋。いお。

※書紀(720)神武即位前戊午年一〇月(北野本訓)「如何ぞ、久しく、一処(ひとところ)に居(ゐ)て以て制変(はかりこと)すること無(な)けむといひて、乃ち徒(す)てて、別(こと)処に営(イホリ)す」

(ハ) 隠者、僧などの住む粗末な仮の家。あん。

※源氏(1001‐14頃)若紫「おなじ柴(しば)のいほりなれど」

(ニ) 小さな家、粗末な家。自分の家を謙遜してもいう。

※枕(10C終)八二「草のいほりをたれかたづねんと書きつけて」

[二] (一)に似た形をしているもの。また、(一)の屋根をかたどったようなもの。

① 能楽の造物(つくりもの)の一つ。草庵になぞらえた四角形枠形のもの。とびらはつくが、屋根がない。「安達原」「梅枝」などの曲で用いる。

② 「いおりかんばん(庵看板)」の略。

③ 刀の背の棟の構造の一種。三角に作った形状が庵の屋根に似たことによる。

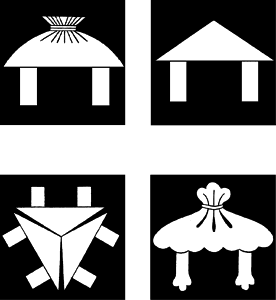

④ 紋所の名。庵、三頭(みつがしら)合わせ庵、花形庵(はながたいおり)、利久庵などがある。

※落葉集(1598)小玉篇「𠆢 いほり」

[語誌]→「いお(庵)」の語誌。

いお いほ【庵・菴・廬】

〘名〙

※万葉(8C後)一〇・二二五〇「春霞たなびく田居に廬(いほ)つきて秋田刈るまで思はしむらく」

② 自分の家を謙遜していう語。いおり。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報