内科学 第10版 「慢性閉塞性肺疾患」の解説

慢性閉塞性肺疾患(気道・肺胞疾患)

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は,2009年に日本呼吸器学会から刊行された「COPD診断と治療のためのガイドライン第3版」によれば,「タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することで生じた肺の炎症性疾患である.呼吸機能検査で正常に復すことのない気流閉塞を示す.気流閉塞は末梢気道病変と気腫性病変が様々な割合で複合的に作用することにより起こり,進行性である.臨床的には徐々に生じる体動時の呼吸困難や慢性の咳,痰を特徴とする.」,と定義される.すなわち,従来,「喀痰症状が年に3カ月以上あり,それが2年以上連続して認められる」といった臨床症状から診断された慢性気管支炎と,「終末細気管支より末梢の気腔が肺胞壁の破壊を伴いながら異常に拡大しており,明らかな線維化は認められない」といった形態学的・病理学的所見から診断された肺気腫をあわせた疾患概念である.

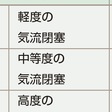

分類

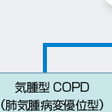

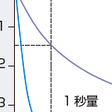

図7-3-1に示すように画像所見から気腫型,非気腫型の分類が可能であるが,気腫病変と末梢気道病変は程度の差はあってもほとんどの症例で混合して存在する.機能的にはスパイロメトリーによって測定した1秒量(FEV1)の対標準予測値(%FEV1)から表7-3-1のような病期分類を行う.COPDの診断には1秒率(FEV1%=FEV1/努力肺活量(FVC)<0.7)を使用し,病期分類に%FEV1を用いる理由は,閉塞性換気障害が進行すると細気管支領域の閉塞からFVCの低下が起こり,FEV1%が低下から上昇に向かうためである(検査成績の項参照). COPDの重症度に関しては,病期だけでなく症状(労作時息切れ,運動能力の低下など)や増悪の頻度などを加味して判断する.これは,症状や増悪の頻度は患者個々人さまざまで,気流制限の程度だけでは臨床上の患者重症度を正しく説明できないためである(治療の項参照).

原因・病因

タバコ煙やバイオマス燃料の煙などの有害粒子吸入は肺の炎症を誘発する.これは正常なものであるが,COPDを発症する患者ではこの炎症反応が慢性的に増強され,肺胞壁の破壊や末梢気道の狭小化に至ると考えられる(図7-3-2).COPD患者で炎症反応の増強が起こる機序は十分には解明されていないが,プロテアーゼ/アンチプロテアーゼ不均衡や酸化ストレスの関与が考えられる.COPDの遺伝的危険因子で最も知られているのはα1アンチトリプシン欠損症で,好中球エラスターゼに対する拮抗作用の低下から気腫化を起こすと考えられるがわが国ではきわめてまれである.マトリックスメタロプロテアーゼや抗酸化酵素遺伝子とCOPD発症の関連性も報告されている.

COPD発症の危険因子として,年齢,肺の発育(成長後の呼吸機能の最高値が低いほどCOPD発症リスクが高い),小児期の呼吸器感染症の既往,喘息(気道過敏性)があげられる.COPD患者でテロメアの短縮や肺組織での老化マーカーの上昇から,老化の加速がCOPD発症に関与するとの説もある.

疫学

多くのCOPD患者において発症が長期間の喫煙に由来するため,人口構造の高齢化や喫煙率の高さから日本のCOPD有病率,死亡率は世界的に高いレベルにある.欧米のCOPDの罹患率は10%前後と報告されている.日本人のCOPD有病率に関しては,大規模COPD疫学調査(NICE研究:Nippon COPD Epidemiology研究,代表福地義之助)が行われている.それによれば,スパイロメトリーで40歳以上の10.9%(男性16.4%,女性5.0%)に閉塞性換気障害(1秒率70%未満)を認め,さらに気管支喘息の可能性のある患者を除くと日本人のCOPD患者有病率は40歳以上の8.6%(約530万人)と推定された.

病理

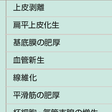

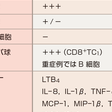

中枢気道においては粘膜下腺の肥大と過形成,末梢気道では壁の線維化および杯細胞の過形成,さらに肺胞破壊(気腫化)がCOPDの病理であり,程度の差こそあれそれぞれが混在する.すなわち,画像による分類を図7-3-1に示したが,病理学的にいって気道病変のみあるいは肺胞病変のみといったCOPDはまず存在しない.こういった病理像に至るには喫煙などの刺激による炎症細胞浸潤の影響が考えられる(図7-3-2参照).

COPD患者では肺血管にも障害が及び内膜・平滑筋の肥厚や血管壁の線維化がみられ,進行すれば肺高血圧から右心不全の原因となる. 気管支喘息と比較したCOPDの病理像を表7-3-2に示す.こういった病理像の差は肺に浸潤する炎症細胞の違いによって起こると考えられる(表7-3-3).

病態生理

COPD患者の主たる症状は慢性的な痰,労作時の息切れである.痰は前述した粘膜下腺や杯細胞といった分泌腺の過形成による. 労作時息切れ(呼吸困難)は複数の要因によるが,まずメカニカルな因子として気道の狭小化による呼吸抵抗の上昇と肺容量の増大による呼吸仕事量の増加があげられる.気道の狭小化は主として末梢気道(細気管枝領域)の気道壁の肥厚・線維化と肺胞組織の断裂による気道の外側への牽引力低下による呼気時の気道虚脱による. 肺容量増加は,肺の気腫化による肺容量の増大(静的肺の過膨張)に加え,過換気状態での気道の閉塞性障害や肺の弾性収縮圧低下に起因したエアトラッピング(air trapping:空気のとらえこみ)による(動的肺の過膨張).もう少し詳しく説明すると,肺の容量は,肺の弾性力,胸郭の弾性力,呼吸筋力,気道抵抗のバランスにより決定される.COPDでは,肺の気腫化によって肺がやわらかくなり,肺の弾性力(収縮力)が低下する(生理学的にいうと肺コンプライアンスの上昇).安静呼吸の基点となる安静呼気位(呼吸筋が働かず,肺が収縮する力と胸郭が広がろうとする力が釣り合う点)での肺容量(機能的残気量,functional residual capacity:FRC)は肺が収縮しようとする力と,胸郭の広がろうとする力との釣り合いで物理的に決定される(厳密には気道抵抗も関与する).よって,肺の収縮力が低下しているCOPD患者では肺容量(FRC)は増加することになる.これが肺の静的過膨張である.さらに,COPDでは肺コンプライアンスの上昇と気道抵抗増加により健常人に比べ呼気に要する時間が長くなる.そのため,運動時などの過換気状態では,呼気が十分に完了する前に吸気に移ることになり,肺にエア・トラッピングが起こる.これが肺の動的過膨張である.COPD重症化に伴い肺の過膨張が進展すると,横隔膜の平低化をきたす.これは,横隔膜の張力を低下させ,発生胸腔内圧を減少,結果,吸気補助筋(胸鎖乳突筋,前斜角筋)を用いた呼吸パターンとなる. 肺容量増加(肺過膨張)の指標として,最大吸気量(inspiratory capacity:IC)が有用である.これは,FRCから全肺気量(total lung capacity:TLC)までの容量であり,一般臨床で簡単に施行できるスパイロメトリーから求められる. COPD患者の息切れの原因として,肺拡散能の低下も上げられる.健常人の肺胞内径は約1/3 mmで,肺胞総面積は50~100 m2に及ぶ.COPDにおける肺拡散能低下は,肺胞壁の破壊(毛細血管を含めた破壊)による拡散面積の低下によって起こる.加えて,COPD患者肺においては,低拡散領域と気道閉塞による低換気領域が不均一に存在することから(換気・拡散不均等),運動時の低酸素血症の原因となり,重症化すれば安静時でも低酸素血症を生じる. 肺血管障害に関しては,以前はCOPDの気道・肺胞病変が進行した結果生じると考えられていたが,最近ではCOPDの早期から気道,肺胞病変と並行して生じるという考えもある.COPD患者の低酸素血症は肺血管収縮から肺高血圧を増強する.

臨床症状

慢性的な咳,痰,労作時呼吸困難が代表的な症状である.しかし,COPDに特異的な症状ではないことにも注意を払う必要がある.重症度が増せば低酸素血症からチアノーゼをきたす場合もある.臨床上,高齢者の気管支喘息との鑑別がしばしば問題となるが,喘息の呼吸困難が気道径の日内変動から夜間および早朝に出現するのに対し,COPDの呼吸困難は労作時に出現する.

病態生理の項で記載したように,重症COPDでは,肺の著明な過膨張をきたすことから,胸郭の前後径が増し,ビール樽状胸郭を示す.また,横隔膜平低化に伴い,吸気時に肋間腔が胸腔側に陥凹する所見がみられる(Hoover徴候).さらに,吸気補助筋の使用を示す,胸鎖乳突筋や前斜角筋の肥厚や,肺コンプライアンス増加による気道の易虚脱性を防ぐ効果がある,口すぼめで,呼気時間を長くとる呼吸パターン(口すぼめ呼吸)が認められる.

検査成績

COPD診断には画像検査(胸部単純写真)と生理検査(スパイロメトリー)が重要である.気道優位か気腫優位かといった表現型を知るためには,精密呼吸機能検査や胸部CT検査が役立つ.①胸部単純写真では,比較的進行した症例(重症例)で,肺胞破壊や肺の過膨張による肺野の透過性の亢進(hyperlucency),肺紋理の減少,心陰影の狭小化(small heart),横隔膜の平低化などを認める(図7-3-3).しかし,軽症や中等症のCOPDでは胸部単純写真で異常を認めないことが多いことに注意が必要である.COPD診断における胸部単純写真の最も大きな意義は,咳,痰,労作時息切れといった症状がCOPDとオーバーラップする,肺炎,気管支拡張症,肺結核,肺癌,心不全などの疾患の除外にある.②スパイロメトリーではTLCから最大呼気位(残気量,residual volume:RV)まで努力呼出を行って得られたFEV1をFVCで割った値,FEV1%がCOPD診断に重要である(図7-3-4).気管支拡張薬(短時間作用性β2刺激薬)吸入15~30分後のFEV1%が70%未満であれば固定性の閉塞性障害が存在しCOPDが疑われる.最近のスパイロメトリー検査では,フローボリューム曲線(最大吸気位から最大呼気位までの努力呼出曲線の微分値(流速)をY軸,流量をX軸で表したもの)が同時に表記される.FEV1%が正常域であってもこのフローボリューム曲線の下行脚が下に凸であれば,閉塞性障害(COPD)の予備軍と位置づけられる.また,COPDが進行すると,呼出開始後最大呼気速度が得られたのち,急速に流速が低下し,低流速で最大呼気位まで続くパターン(dynamic compression)が認められる.③精密呼吸機能検査では肺拡散能と肺気量分画測定が有用である.COPDでは肺胞破壊(肺毛細血管床の減少)による拡散面積の低下から肺拡散能(DLCO)の低下をきたす.ただし,気腫化がわずかで気道優位のCOPDの場合にはDLCOの低下は軽度の場合がある.肺気量分画に関しては,病態生理の項で記載したように肺の過膨張からFRCが増加し,細気管支領域の傷害(閉塞)からRVも増加する.TLCも増加するが気腫化領域が少ないCOPDではその増加は軽度にとどまる.気腫化による肺コンプライアンスの増加の程度は,胸腔内圧を食道バルーンによって得られた食道内圧で代用し単位容量変化/単位圧変化(ΔV/ΔP)で求められるが,現在は臨床上ほとんど施行されていない.④CT検査,特に高分解能CTは気腫化の診断に有用である(図7-3-5).気腫化部分は低吸収領域として示される.ただし,気腫化の範囲とCOPDの閉塞性障害の程度は気道病変の関与もあるため,必ずしも相関しないことに留意が必要である.

診断

中高年で喫煙歴があればまずCOPDを疑うことが重要である.前項(検査成績)で述べたように,胸部単純写真とスパイロメトリーを行えば診断は比較的容易である.診断基準は,①気管支拡張薬後のスパイロメトリーでFEV1/FVC<0.7を満たし,②ほかの閉塞性障害をきたしうる疾患を除外する,である.疫学調査によれば,喫煙歴のないCOPDも10%程度は存在するので留意する.

鑑別診断

スパイロメトリーでの閉塞性障害といった点からは気管支拡張症,気管支喘息,慢性的な咳,痰といった点からは肺炎,肺結核,肺癌などが鑑別疾患としてあげられるが,ほとんどの疾患は画像検査(単純胸部写真)で鑑別可能である.気管支喘息に関しては,アトピー素因(IgE),発作性の呼吸困難(喘鳴),精密呼吸機能検査でのDLCO(喘息では低下しない)などが鑑別診断に有用だが,COPDと気管支喘息の合併患者も存在する点は留意しておく必要がある.

合併症・併存症

合併症としてはCOPDの進行(重症化)とともに,肺炎,呼吸不全,心不全などがあげられる.また,COPDは喫煙が主たる原因で高齢者に発症する疾患であるため虚血性心疾患,骨粗鬆症,2型糖尿病を併発しやすい.最近では,喫煙が原因で全身性の炎症,あるいは加齢の加速が起こり,そのためCOPDや虚血性心疾患のような疾患が発症するといった仮説も提唱されている.さらに,COPD患者は労作時息切れから活動性が低下し,心血管病変や糖尿病,骨粗鬆症の悪化を起こしやすいとも考えられる(図7-3-6).

経過・予後

COPDの経過(疾患の進行)は閉塞性換気障害の進行,すなわちFEV1の経年低下で評価される.喫煙を続け,未治療であればFEV1の低下速度は大きいが,禁煙し適切な薬物療法を行えばFEV1低下は抑制される.

COPD経過ならびに生命予後に影響を与える因子として,増悪がある.増悪とは気道感染などによってCOPD患者の息切れが増強したり,痰が膿性化したり量が増えたりする事象を指すが,この増悪はCOPD患者の非可逆的なFEV1の低下や死亡率の増加をきたす.禁煙やインフルエンザワクチン接種,長時間作用性気管支拡張薬投与はこの増悪を減らすことからも,COPD患者の経過や予後に好影響をもたらす.

治療・予防・リハビリテーション

1)安定期のCOPD治療(図7-3-7):

安定期COPDに対する治療の第一は原因の除去,すなわち禁煙である.さらに増悪予防の見地からインフルエンザワクチン接種も行う. 薬物療法の中心は気管支拡張薬であり,患者の重症度に応じて段階的に投与する.可能な限り呼吸機能検査で患者個々人の反応性を確かめ,それに応じて薬剤の選択を行い副作用に注意しながら持続的な投与を行う.気管支拡張薬による気流制限(閉塞性換気障害)の改善の指標としては,FEV1の変化が最も一般的だが,FEV1の変化が軽微であっても,肺の過膨張が解除され,労作時息切れや運動耐容能の改善が認められることが多いことが報告されている.実際,COPD患者に気管支拡張薬を投与した場合の運動耐容能の改善が,FEV1の改善率とは関連せず肺過膨張の指標であるICの変化量と有意に相関することが報告されて以来,COPDにおける気管支拡張薬の有効性の機序として肺過膨張の減少効果が注目されるようになっている.つまり,COPD患者に対する薬剤の有効性は呼吸機能の変化に加え,患者の症状,QOL,運動能力の改善といった広い視点から評価すべきである.

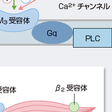

COPD患者に用いる気管支拡張薬に関しては,抗コリン薬,β2刺激薬,テオフィリン製剤の3種があるが(図7-3-8),気管支が拡張薬によって反応(拡張)する可逆的なコンポーネントは,その疾患の気道を取り巻いている気管支収縮物質の種類によって規定される.気管支喘息の場合には,β2刺激薬が最も強力な気管支拡張作用を示すが,COPDの場合には,β2刺激薬よりも抗コリン薬が有意に大きな効果を示す.抗コリン薬はアセチルコリンによる気道収縮に特異的に拮抗し,β2刺激薬はあらゆる気道収縮物質に対して機能的に拮抗する.つまり,COPDにおける可逆的な部分というものは迷走神経から出るアセチルコリンによるものがほとんどであり,喘息の場合にはこれに加えて好酸球あるいはマスト細胞から出るロイコトリエンやトロンボキサン,ヒスタミンといった多彩なメディエーターが関与しているということになる.

全身性の副作用の面から吸入の長時間作動型気管支拡張薬が推奨される.気管支拡張薬はそれぞれで作用機序が異なっており(図7-3-8),治療効果不十分の場合は,単剤の用量増加より多剤併用が効果と副作用のバランスからいって好ましい. 吸入ステロイドは重症以上のCOPDの増悪頻度を減少させる効果が報告されており,%FEV1<50%で増悪を繰り返すCOPD患者には吸入ステロイドを使用する.

一般的にいって,COPD患者は高齢であることもあり,呼吸機能障害がある程度存在してもあまり活動しないことから息切れを自覚しない場合が多い.気管支拡張薬の投与で活動性が増すことでそれまでの状態が最適でなかったことに気づくことも多い.よってCOPD患者に対する薬物管理は積極的に行うべきである.図7-3-9に長時間作用性気管支拡張薬を中心としたCOPD薬物療法のCOPD病態改善効果を示す. 呼吸不全併発時には酸素療法を行い,気腫化の部分が限定的な場合には外科的切除術も考慮する.なお,COPD患者では安静時に低酸素状態でなくても労作時に低酸素血症をきたす患者がままあるので注意が必要である.

運動療法を中心とした呼吸リハビリテーションや栄養療法なども組み合わせ,包括的にCOPDを管理することが望ましい.

2)増悪期COPDの治療:

増悪はCOPDの疾患進行を加速し,致死的要因となる場合があるので禁煙,インフルエンザワクチン接種,長時間作用性気管支拡張薬使用といった増悪予防策をしっかりとることがまず重要である. 増悪を起こしてしまった場合は,呼吸困難の悪化に対して作用発現の速い短時間作用性気管支拡張薬の吸入,感染併発例では抗菌薬投与を行う.病期分類で重症以上のCOPD増悪には全身性ステロイドを用いる.低酸素血症に対する酸素投与,心不全併発に対する管理などにも留意する.[一ノ瀬正和]

■文献

Barnes PJ: Immunology of asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Nat Rev Immunol, 8: 183-192, 2008.Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of COPD. 2011 update. Available from: http://www.goldcopd.org. Accessed March 2, 2012. 日本呼吸器学会COPDガイドライン第3版作成委員会:COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン(第3 版),メディカルレビュー社,2009.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

家庭医学館 「慢性閉塞性肺疾患」の解説

まんせいへいそくせいはいしっかんしーおーぴーでぃー【慢性閉塞性肺疾患(COPD)】

このため、欧米では、慢性気管支炎と肺気腫を合わせ、COPDという病名を使っています。この本では、現在、日本で使われている病名の現状に合わせて慢性気管支炎(「慢性気管支炎」)と肺気腫(「肺気腫」)の両方が登場しますが、実際には、この2つを区別することは困難で、その治療にも大きなちがいはありません。

●原因と症状

COPDの原因は、長期間の喫煙です。20~30年以上にわたって、たくさんたばこを吸っていた人のおよそ10~15%がCOPDになります。肺機能は年齢とともに衰えるため、とくに高齢者が問題です。日本ではこれまで男性の喫煙率が高かったため、患者さんのほとんどは中年以後の男性です。

北米では死亡原因の第4位、寝たきりの原因の第2位を占める重要な病気で、日本でも喫煙率の増加と高齢化社会の到来によって、今後、患者数が増えると予想されています。

もっとも多い症状は、からだを動かした後の息切れで、労作時呼吸困難(ろうさじこきゅうこんなん)といいます。これは長期間にゆっくりと進行し、このため日常生活の活動が制限されていることがしばしばあります。せきやたん、また気管支ぜんそくによくみられる喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難で息苦しくなる発作(ほっさ)がみられることもあります。

●COPDの検査と診断

COPDに特徴的な胸部X線所見はないといってよく、診断するときに、ほかの病気ではないことを確かめるため撮影されます。

COPDの診断には、スパイログラフィーと呼ばれる簡単な検査が必要です。これは、どれくらいの量の息をどれくらいの速さではき出したかを調べる検査です。最大量の呼吸をしたとき、はき出される空気の量を肺活量と呼びますが、ふつうCOPDでは肺活量は悪くなりません。スパイログラフィーで調べるのですが、深く吸った状態からできるだけ速く息をはき出したとき(呼出(こしゅつ)したとき)、最初の1秒間に呼出することができる量(一秒量(いちびょうりょう))が、COPDでは低下します。一秒量の肺活量に対する比率(一秒量/肺活量)を一秒率(いちびょうりつ)と呼び、70%以上なら正常ですが、70%以下だと、COPDと判断されます。

したがって、喫煙歴のある人に労作時呼吸困難がみられ、胸部X線写真でほかの病気の可能性が否定され、肺機能検査で一秒率が70%以下なら、COPDと診断できます。

COPDの重症度は、肺機能検査による一秒量によって決められていますが、強い労作時呼吸困難がみられる場合、一秒量は1ℓ以下となっていて、健康人の30~40%に低下しています。また、ふつうは一秒量がよくなったか、悪くなったかを目安にして、COPDの病状の経過を判定しています。

中等症以上のCOPDでは、動脈血ガス分析、またはパルスオキシメーターによって動脈の血液の酸素飽和度をはかり、酸素が不足して呼吸不全になっていないか、チェックする必要があります。

動脈血ガス分析で、動脈血の酸素分圧が、60mmHg(または、パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度90%)以下であれば、酸素が不足し呼吸不全と呼ばれる状態になっています。このようなときは、原因を問わず酸素吸入が必要です。

●COPDの治療

安定した状態なら、COPDの治療は、禁煙、薬物治療、リハビリテーションの3つになります。喫煙を続けると、さらに肺機能が低下するので、まず禁煙を実行します。すでにCOPDという病気になっていても、禁煙した場合と喫煙を続けた場合では、長生きできる年数がちがいます。ただし、禁煙で必ずしも症状が改善するわけではありません。

COPDの治療薬は、気管支拡張薬とステロイド薬(副腎皮質(ふくじんひしつ)ホルモン薬)に分類できます。気管支拡張薬は抗コリン薬とβ2刺激薬の2種類で、ともに吸入剤です。内服剤と比べると、たいへん少ない量の薬剤でも、直接に気管支に到達して効果を発揮するため、吸入剤がまず最初に使用されるべきです。

しかし、吸入剤を使用する場合には、その方法が非常に重要です。じょうずに吸入しなければ、薬が気管支に到達しませんので、吸入がうまくできているかについて、医師に確認してもらう必要があります。また吸入剤でも、点滴や内服剤と同じく、使用する量や回数を減らすと効果が期待できません。かならず医師の指示を守って使ってください。

気管支拡張薬を使用すると肺機能が改善し、症状も多少は軽快しますが、まったく症状がなくなるわけではありません。改善が不十分な場合、強力なステロイド薬を内服することで病状が改善することがありますが、長期間使用すると副作用がありますから、医師の診察を受け、十分に相談したうえで使う必要があります。最近、ぜんそくの治療に使われる副作用のほとんどない吸入ステロイド薬の効果を期待した研究が進められています。

適切な運動など、リハビリテーションも自覚症状を改善させるために、重要な治療方法の1つです。安静にしていれば病気が回復するという考えは、COPDにおいては誤りです。毎日の散歩でもよいので、コツコツと長続きする運動療法を実践してください。

重症のCOPDの患者さんは、動脈に含まれる酸素の量をはかり、不足していれば、酸素を吸入する必要があります。現在では、自宅で酸素を吸入する在宅酸素療法(ざいたくさんそりょうほう)が保険の適用を受けられるようになっています。

COPDに効く内服剤は、ステロイド薬のほかには、ほとんどありません。去痰薬(きょたんやく)(たんきり)が使われていますが、欧米で行なわれた科学的研究では、効果はほとんど期待できないとされています。

欧米では、重症のCOPDに対しては、肺の移植が行なわれています。また、現在研究中の治療法として、肺容積減少手術(はいようせきげんしょうしゅじゅつ)があります。これは、肺気腫のひどい部分を手術で切り取る治療ですが、まだ研究段階といってよく、この手術でよくなる患者さんは、全体のごく一部にかぎられています。手術の実施については専門医と十分に相談してください。

COPDの患者さんは、気道の感染などをきっかけに、急に病状が悪化することがあり(COPDの急性悪化)、重症の場合は呼吸不全をおこし、命が危険になることもまれではありません。適切な治療で悪化前の状態に回復するものですから、熱やかぜの症状がある場合は、早く治療を受けることがたいせつです。かぜだと自己判断して薬を飲んでいたら、動けなくなったということもまれではありません。他の病気などで担当の医師以外の診察を受けるときは、かならず病状と、受けている治療内容を説明してください。

COPDは慢性の病気で、病状も年単位でしか判断できないほどゆっくり変化します。気長に病気とつきあうようにしてください。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「慢性閉塞性肺疾患」の意味・わかりやすい解説

慢性閉塞性肺疾患

まんせいへいそくせいはいしっかん

喫煙などで有毒な粒子やガスを吸い込むことによって肺に炎症が引き起こされる。肺には呼吸に伴って空気が出入りするが、この炎症のために空気の流れが障害を受けた病態を慢性閉塞性肺疾患という。慢性閉塞性肺疾患は名称が長いのでCOPD(chronic obstructive pulmonary disease)とよばれることが多い。長く慢性閉塞性肺疾患は、慢性気管支炎と肺気腫に分けて考えられていたが、現在は一つの疾患として取り扱われている。ちなみに慢性気管支炎は痰(たん)が多い状態が長く続く臨床的所見をもとに診断され、肺気腫は肺の気腔(空気が出入りしているところ)が異常に拡大した病理所見をもとに診断されていた。本疾患は、一時的に病状が改善することもあるが、徐々に進行した場合、体を動かすだけで呼吸困難を自覚するようになる。

[鈴木 隆]

疫学

2000年(平成12)の日本における慢性閉塞性肺疾患による総死亡数は1万3063人(男性9665人、女性3398人)であり、国内の総死亡数の1.3%であった。人口10万人あたりの死亡率でみると10.4(男性15.7、女性5.3)であった。1985年(昭和60)以降徐々に死亡率が増加している。データには、男女の性差がみられ、死亡率は男性が女性より高い。年齢群ごとにみると高年齢で死亡率が高いことから、高齢化社会を迎える将来、慢性閉塞性肺疾患による死亡数がさらに増加することが懸念される。

[鈴木 隆]

危険因子

喫煙が慢性閉塞性肺疾患の原因になる。しかし喫煙者であっても慢性閉塞性肺疾患をきたさない者もあることから、個人によってタバコに対する感受性の差があるものと推定される。その他の原因として、大気汚染、受動喫煙、職業上の粉塵(ふんじん)・化学物質の吸入、呼吸器感染などがある。

[鈴木 隆]

症状と診断

慢性の咳(せき)、痰、少し体を動かしただけで呼吸困難を自覚する、などの症状がある。背景に長期間の喫煙、職業上の粉塵暴露があった場合には慢性閉塞性肺疾患の可能性が高い。肺活量計による検査を行って、検査中に治療薬である気管支拡張薬を吸入してある程度以上改善した場合に慢性閉塞性肺疾患と診断する。さらに胸部X線写真、高分解能CT(HRCT:high resolution CT)、動脈血ガスの解析などが病状を診断するために有用である。

[鈴木 隆]

治療

禁煙が必須である。禁煙を達成するために禁煙プログラムやニコチン置換療法などが用いられる。また疾患の重症度にあわせて種々の気管支拡張薬、ステロイド(いずれも経口薬、吸入薬がある)を服用する。疾患が進行して低酸素血症をきたす場合には、酸素を使用する在宅酸素療法(HOT:home oxygen therapy)を行う。慢性閉塞性肺疾患の進行を抑制し、患者の生活の質を改善するために、運動療法、酸素療法、理学療法、栄養指導が行われる。外科的には肺容量減少手術、すなわち膨張しすぎた肺気腫の部分を切除する手術によって自覚症状と呼吸機能の改善を図る治療が行われることがある。さらに肺の破壊が高度で、ほかに有効な治療手段がない場合には肺移植が考慮される。

[鈴木 隆]

生活習慣病用語辞典 「慢性閉塞性肺疾患」の解説

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

出典 あなたの健康をサポート QUPiO(クピオ)生活習慣病用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の慢性閉塞性肺疾患の言及

【気管支炎】より

…イギリスのフレッチャーC.M.Fletcherによって〈1年に3ヵ月以上咳・痰が続き,それが少なくとも2年(2冬)にわたる〉という基準が提唱された(1959)。しかし,このような症状を示す慢性の呼吸器疾患はたくさんあり,とくに慢性閉塞性肺疾患chronic obstructive lung disease(COLDと略す)とよばれる一連の疾患には,慢性気管支炎のほか,肺気腫症,気管支喘息,瀰漫(びまん)性汎細気管支炎などが含まれ,いずれも多かれ少なかれ持続性の咳・痰を特徴とする。また気管支拡張症も同様である。…

【閉塞性肺疾患】より

…気道の閉塞によって換気障害を起こす慢性呼吸器疾患の一群をさし,正確には慢性閉塞性肺疾患という。気管支喘息(ぜんそく),肺気腫,慢性気管支炎,および日本の瀰漫(びまん)性汎細気管支炎がおもなもので,それぞれ異なる疾患であるが,臨床症状,呼吸機能や治療面で共通点が多いため1960年ころからこの総称が広く使われるようになった。…

※「慢性閉塞性肺疾患」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...