日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本刺しゅう」の意味・わかりやすい解説

日本刺しゅう

にほんししゅう

刺しゅうとは裂地(きれじ)(編物、組物、革、紙など)の上へいろいろな糸類を使って針で図案を繍(ぬ)う技術、またはそれでつくられた作品をいう。ぬうという字には、縫うと繍うとがあるが、前者は二枚以上の裂を横につないでいく場合に使われる。つまり縫い目(糸)を表に出さないようにするから、裂そのものを加工するという実用的な響きがある。後者は初めから実用的なものではなく、ある形象を種々の色の糸でぬって加飾する場合に使われている。刺すというのは上下に重ねて綴(と)じていく場合に使われ、糸が裂の表面へ現れることが多いため、しだいに装飾化される傾向にある。

刺しゅうにみられる技術、技法はそれぞれの民族の生活と密着しながら栄えてきたから、民族性や文化の内容を知る重要な手掛りとなっている。日本人の他民族に比べて優れている美しいものに対する憧憬(しょうけい)とそれへの深い追求心が、歴史上に残る技術と技法を生み、見る人の心を打つ作品を生んできた。糸をおもな素材として製作者の手に持たれた針1本、糸1筋、布1枚を10本の指の微妙な運び方で表現した柔らかさと、光沢と膨らみと優雅さを備えた作品は、布の上の彫刻であり、光を放つ絵画であるといえる。

日本刺しゅうにおける創作の要素は、図案(線描)、配色、繍いの技の選択にある。技法は基礎となるものが40余種、変わり繍いが200種ほどあって、その組合せにより点、線、面の表現が無数にまったく自由になしうる。日本人の細やかな優れた感覚は、世界に比類ない芸術性の高い作品を生み、衣服の染織と一体となって、また独自にも複雑至妙な発達を遂げてきた。形と色の表現の広さ、技術上の自由さは、多種の色糸のみならず、金・銀糸、ビーズ、ラインストーン、金属、皮革などを使用することもできるし、形の下に肉を入れて、より立体性をもたせることも可能にしている。技術的には刺しにおける針目のそろったきれいさ、正確さが要求されるし、繍いにおける引き締まった糸の照りや光が不可欠である。その技法は微妙にして繊細で、どんな表現も自由である。それだけに表現技法が適切でない場合には、たとえ技術的にはどんなに優れていてもよい作品とはいえない。技法の選択は、技術の未熟とともに致命傷となってしまう。

考古学上からみていくと、古代においては模様の織られていない布や、着色されていない布の単調さを補う目的で施され始めたようである。弥生(やよい)時代になると、麻、楮(こうぞ)、藤(ふじ)などの植物性の繊維が使われていたと思われる。天平(てんぴょう)時代(729~749)に施された刺しゅうも、すでに素材は絹糸をもってなされており、現在もなお絹糸の使用が主流をなしている。絹糸は繊維中もっとも細く長くまた強く、光沢も優れ、糸の太さ、撚(よ)りの強弱が自由にできる。日本の刺しゅうの特徴は、仏教文化のなかで生まれ、貴族や富豪を対象とした服飾として育ち、明治になって庶民の生活へと浸透してきたといえる。長い歴史を経ながら現存する作品の数々は、豪奢(ごうしゃ)にして格調高く、日本芸術史の重要な要素となっている。刺しゅうの文献上での初見は『日本書紀』推古(すいこ)朝13年(605)の条に、「始めて銅、繍(ぬい)の丈六の仏像各一躯(いっく)を造る」と記されている。古代にも無着色、無模様の布に刺しゅうが施されていたと推測されているが、本格的な刺しゅうは、インドから中国を経て仏教文化とともに日本にもたらされた。繍仏(しゅうぶつ)、繍幡(ばん)、繍冠、仏具とその小品、貴族の服飾として発達、発展してきた。国内に現存する最古の繍いの遺品は、奈良の中宮寺にある『天寿国曼荼羅(まんだら)』(繍帳)。621年(推古天皇29)2月、聖徳太子が薨(こう)ぜられたとき、王妃の橘大女郎(たちばなのおおいらつめ)が悲嘆のあまり推古(すいこ)天皇に願い、勅命によって製作されたもので、太子の往生せられた天寿国の有様を画面にしたものである。

平安~鎌倉時代にかけての繍技は、精細を極めたものだが、内容的には絵画的作品の跡をまねたものが多く、繍いとしての主体性を欠いており、見る者の心を揺さぶるものは少ないようである。桃山時代になると、富豪商人にまで広まり、繍箔小袖(ぬいはくこそで)、能装束などに施された刺しゅうは自主性をもって堂々と繍われている。江戸時代に入ると、町人階級の台頭と泰平ムードにのって、美服としての刺しゅうが隆盛を極めた。金・銀糸の多用と総繍い、総鹿(か)の子の小袖、匹田(ひった)絞りと刺しゅうの併用など、まさに爛熟(らんじゅく)期といってよいだろう。明治時代のものは、諸外国への贈り物や貿易品とされたため、優れた作品で国外へ持ち出されてしまったものもある。また古い時代の作品の多くは一部の所有者に秘蔵されていて、一般の人の目に触れる機会が少なく、そのため日本刺しゅうへの認識が低く、今日においては過小評価されている向きがある。昭和初期までは半衿(はんえり)に大いに用いられており、終戦までは婦女子の情操教育として学校で教えられてきた。

[秋山光男]

『今井むつ子編著『日本刺繍』(1976・毎日新聞社)』▽『山本らく著『刺繍』(1972・芸艸堂)』▽『浦野理一著『日本染織総華――刺繍』(1975・文化出版局)』

日本刺しゅうのおもな基礎繍い(点を現す…

日本刺しゅうのおもな基礎繍い(線を現す…

日本刺しゅうのおもな基礎繍い(面を現す…

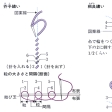

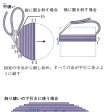

日本刺しゅうの刺し方(1)下絵つけ

日本刺しゅうの刺し方(2)糸割り

日本刺しゅうの刺し方(3)糸撚り(左撚…

日本刺しゅうの刺し方(4)針を刺す

日本刺しゅうの刺し方(5)糸を引く