関連語

内科学 第10版 「末梢動脈疾患」の解説

末梢動脈疾患(動脈系疾患)

概念

四肢の末梢動脈が,動脈硬化症によって内腔狭窄を生じ,患肢の虚血状態に陥った状態をいう.近年,高齢化社会の出現や食生活を含めた生活様式の変化を背景に動脈硬化に伴う末梢動脈疾患が急増し,末梢動脈疾患の大多数を占めるに至った.一方,閉塞性血栓血管炎(thromboangiitis obliterans:TAO)の患者は減少し,現在,末梢動脈疾患は,従来の閉塞性動脈硬化症(arteriosclerosis obliterans:ASO)と同義に用いられている.

原因

喫煙,糖尿病,高血圧,脂質異常症などの動脈硬化の危険因子を背景に,腸骨動脈,大腿動脈,膝窩動脈,前・後脛骨動脈に粥状硬化性狭窄が生じると末梢組織が虚血状態に陥る.狭窄の部位,程度,側幅血行路の発達の程度により無症状から下肢潰瘍や壊死に至る重症例まで種々の臨床症状を呈する.

疫学

欧米での有病率は3〜10%であり,70歳以上では,15〜20%に至る.わが国でも生活様式の変化や高齢化に伴い増加している.現在わが国における罹患患者は,有症候性患者が40万人,無症候性患者を含めると50万〜80万人と推定されている.

臨床症状

1)自覚症状

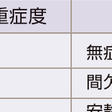

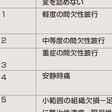

: 歩行後に下肢痛を認め,しばらく休むと再び歩くことができるようになる症状(間欠性跛行,intermittent claudication)が特徴的な症状であり,患者の主訴の約70〜80%を占めている.早足,坂道や階段歩行では,組織の酸素需要が増すため,より早期に虚血症状が出現しやすくなる.さらに虚血が進行し,側副血行路の発達が不十分であれば,安静時にも症状が出現する.下肢の感染や外傷をきっかけに下肢の潰瘍や壊疽を合併すると症状は急激に悪化するので特に注意を要する.よく用いられるFontaineの重症度分類を表5-17-1に,他覚検査所見も参考にされるRutherford 分類を(表5-17-2)に示す.

2)他覚所見

: 触診にて大腿動脈,膝窩動脈,後脛骨動脈,足背動脈の動脈拍動の減弱または消失が部位,重症度の診断に有用である.血管雑音は,動脈狭窄時に腹部鼠径部でよく聴取される.虚血が中等度以上になると下肢の冷感,筋萎縮,皮膚のチアノーゼ,爪の変形,脱毛などを認める.仰臥位にて両下肢を挙上させると患側で足底の皮膚が蒼白になる挙上試験やそれに引き続き両下肢を下垂したときの足の色調の回復の遅れも参考になる.

検査成績

ドプラ聴診器によって,触診よりも鋭敏に末梢動脈血流を評価できる.足関節部位の血圧と上腕動脈の血圧の比(ankle brachial pressure index:ABI)が,評価法として最も用いられており正常値は1.0〜1.3である.0.9以下では何らかの虚血が疑われ0.4以下は重症である.動脈石灰化が強い場合1.3以上となることがある.また,運動負荷試験が重症度診断や治療効果の判定に用いられる.経皮的酸素分圧(transctaneous oxygen tension:TcPO2)や皮膚組織灌流圧(skin perfusion pressure:SPP)も重症虚血肢の診断,治療方針決定に用いられる.

画像診断

超音波ドプラ法,CTアンギオグラフィ(コンピュータ断層血管撮影),MRアンギオグラフィ(核磁気共鳴血管撮影)が,初期検査として行われる.CTは被曝し,造影剤を使用するものの,空間分解能にすぐれ,石灰化の検討にも有用である.さらには血管撮影によって病変の部位や側幅血行などより詳細な情報が確認できる.血管撮影では,主に腸骨動脈や大腿動脈の閉塞や狭窄像,虫食い像を呈する.糖尿病患者や高齢者では下腿動脈に病変の主座を認めることも多い(図5-17-1).

鑑別診断

おもに鑑別すべきものとして,閉塞性血栓血管炎(thromboangiitis obliterans,Buerger病)や腰部脊柱管狭窄症に伴う馬尾神経障害があげられる.前者は,おもに膝窩動脈や前腕動脈以遠に好発する原因不明の血栓形成性血管炎で30〜50歳代の男性に多い.脊柱管狭窄症は高齢者に多く,間欠性跛行をみるが前屈により軽快することが特徴である.ほかに膠原病性血管炎や糖尿病性足疾患を鑑別診断として念頭におくべきである.糖尿病性足疾患では,神経障害性,虚血性,両者の合併の3つに大別され,神経障害による典型例では,潰瘍を生じていても足部は温かいこともある.この場合,交感神経機能低下に伴う末梢血管拡張の可能性を考慮し下肢血流の評価が重要である.

経過・予後

跛行を示す患者の場合は,5年後に約20〜30%に跛行の悪化がみられるが,心血管イベントによる死亡に注意することが重要である.特に安静時疼痛や潰瘍などを伴う重症虚血下肢の場合,1年後の死亡率が25%にものぼる.(図5-17-2)

治療

下肢の症状を改善して,機能を保ち,重症虚血への進展予防と心筋梗塞,脳梗塞などの心血管イベントのリスクを減らすことが重要である.そのため禁煙,高血圧コントロール,脂質異常のコントロールなどを目標に生活習慣改善と薬物治療を基礎とする(図5-17-3).β遮断薬は,跛行悪化の懸念からPAD患者への使用が控えられていたが,ランダム化試験で悪化は実証されず,心保護効果も見込んで冠動脈疾患を有するPAD患者の高血圧治療に使用されている.また,側副血行路発達による下肢血流増加を期待し,定期的な運動が勧められる.抗血小板薬,特にアスピリンは,心血管イベントを減少させる.シロスタゾールは,跛行出現までの距離を増加させ,QOL(quality of life)を改善させることが知られ,塩酸サルポグレラート,イコサペント酸エチルや血管拡張性プロスタグランジンの下肢血流改善効果も報告されている.跛行症状の強い例や安静時痛,潰瘍などの症例では内科的治療で十分でない場合,血行再建術(経皮的血管形成術や血管バイパス術)を行う.ただし,本症患者では,冠動脈や脳血管の動脈硬化病変例が多く,どの治療の優先させるかの決定が重要である.下肢バイパスグラフトは,大動脈-大腿動脈バイパスグラフトの5年後の開存率は90〜95%であるが,膝窩動脈以遠ではこれより劣り平均50〜70%以下である.

経皮的血管形成術は病変によりバルーン,ステント,レーザー治療などが選択され,初期成功率は95%以上であり,5年開存率も90%以上である.ただし,膝窩動脈以遠は血管径が小さく,5年開存率は60%以下である.

これまで血管新生を目的として多くの遺伝子治療(VEGF,HGF,FGF)が試みられ現在も研究が続けられている.現在,重症例に骨髄単核球細胞などの患者自身の細胞による血管新生治療も施行されているが,現在進行中の試験などによりその適応がさらに明らかになると考えられる.[的場聖明・松原弘明]

■文献

小室一成編:新・心臓病診療プラクティス 15 血管疾患を診る・治す,文光堂,2010.末梢閉塞性動脈疾患の治療ガイドライン.Circulation Journal, 73(suppl Ⅲ), 2009.

Norgren L, Hiatt WR, et al: TASC II Working Group. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). J Vasc Surg, 45 (suppl S): S5-67, 2007.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「末梢動脈疾患」の意味・わかりやすい解説

末梢動脈疾患

まっしょうどうみゃくしっかん

peripheral arterial disease

おもに末梢の手足に血液を運ぶ末梢動脈の閉塞(へいそく)などの血流障害によって起こる疾患。日本では閉塞性動脈硬化症(ASO)、または、下肢に生ずることが多いため下肢慢性動脈閉塞症ともよばれていたが、国際的に末梢動脈疾患の呼称で統一され、PADと略称される。若年男性の喫煙者に多くみられ、四肢末梢の動脈閉塞を伴うビュルガー病(バージャー病)もこれに含まれる。原因は動脈硬化によることが多く、末梢動脈の閉塞に伴って手足に血行障害を生ずる。同様に、狭心症や心筋梗塞(こうそく)などの虚血性心疾患、あるいは脳梗塞などの動脈硬化に起因する疾患を伴うことも多い。初期によくみられる症状としては、歩行中にしだいに足のしびれや痛みを感じる間欠性跛行(はこう)がある。これは一時歩行困難となるがしばらく休息すると元通りに回復する。病状がさらに進行すると、痛みで歩行困難となる間隔が縮まり、安静にしていても痛みを感じるようになり、足趾(そくし)(足指)に潰瘍(かいよう)や壊死(えし)を生ずることもある。

治療は、動脈硬化を引き起こす生活習慣病や喫煙などの原因を取り除くことが優先され、ほかに運動療法や血栓溶解療法、必要に応じて閉塞部位に対するバルーンカテーテル治療やバイパス手術が選択される。

[編集部 2016年5月19日]

[参照項目] |

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...