改訂新版 世界大百科事典 「核融合炉」の意味・わかりやすい解説

核融合炉 (かくゆうごうろ)

nuclear fusion reactor

容器内で壁から隔離して閉じ込められたプラズマを,数億度という超高温に加熱し,そのとき起こる熱核融合反応によってエネルギーを取り出そうとする装置をいう。

熱核融合プラズマの条件

熱核融合を起こすには,プラズマを閉じ込め,外部から十分高温になるまで加熱する必要がある。反応によって放出されるエネルギーとそれに必要とされるエネルギーの比Qfは核融合利得と呼ばれ,とくにプラズマが反応生成物による自己加熱状態にあれば,外部からの加熱は不必要でQf=∞である。一般には,Qf>1であればエネルギー源としての資格を有するが,種々の損失を考えればQf 10となって初めて実用的エネルギー源とみなしうる。

10となって初めて実用的エネルギー源とみなしうる。

ところで,Qf=1の条件はゼロ出力条件あるいは臨界条件,またはブレークイーブン等と呼ばれ,核融合炉開発の科学的可能性を実証するための目安と考えられている。さて,Qfを大きくするためには,プラズマ加熱を妨げるところの各種エネルギー損失をなるべく少なくしなければならない。プラズマからのエネルギー損失はおもに制動放射損失と粒子損失によるもので,とくに粒子損失の大きさは閉込め時間τというもので評価されている。τは,ある瞬間にプラズマに注入された粒子が平均してどの程度の時間だけ内部にとどまっていられるか,その目安を与える時間で,粒子平均滞在時間と考えられるものである。先の核融合利得Qfは単純な場合,この閉込め時間τ,プラズマの温度T,そして密度nの3者によって決定され,とくにnとτはnτという積の形で出てくる。すなわちQfはTとnτの関数であって,最も反応の起こりやすいDT反応(ジュウテリウム2Hとトリチウム3Hの反応)を例にとると,Qf>1の達成条件として

T≅(1~2)×108K (数億度)

(nτ)≅1014s/cm3 (1cm3当り1014個の粒子が1秒閉じ込められる)

が求められている。ここで同じnτ値であっても慣性閉込めによる核融合におけるτは10⁻10秒(=100ピコ秒),磁気閉込めによる核融合におけるτは約1秒であって,その違いに応じてプラズマの密度とか圧力は両者の間で大きく異なってくる。

ところで,核融合炉実現へ向けての研究は1950年代に各国で開始され,当初は,20年くらい研究すれば実用開発に成功すると広く信じられていた。以来30年以上経たことになるが,ようやく80年代の後期にゼロ出力条件の達成が期待される段階まできた。しかし実用炉としての研究開発はその時点を出発点として本格化されていくものであって,以後のプラズマ研究としては第一に点火条件の達成が目標とされる。また,炉工学研究としてトリチウム増殖機能を有するブランケットの研究開発,大型超電導磁石の開発,炉の分解・修理法の確立等,が必要となり,実用的な炉を実現するには長期間にわたる巨額の研究投資が必要とされる。このようなわけで,実用炉としての全機能を備えた原型炉が完成されるのは早くて21世紀の初頭になるものと予想されている。

核融合炉の構成

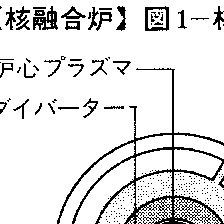

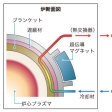

核融合炉は炉心プラズマの閉込め方式に従って〈慣性閉込め方式〉と〈磁気閉込め方式〉の2種に大別されるが,おもな構成は共通である(図1)。まず中心部には炉心プラズマがあり,それを取り囲む真空容器の第1壁(プラズマと対面する内壁)と炉心プラズマとは空間によって隔てられる。第一壁の外側にはリチウムを含むブランケット部があるが,ここでは,核融合反応によって生じる中性子を吸収することによってトリチウムの生産を行う一方,熱発生も同時に行う。この熱は除熱ループによって炉外の発電ループに接続されることになる。さらに,周囲にはプラズマ内に蓄積される反応生成物とか炉壁から放出される不純物を除去するための排気ループ,およびブランケット内で生成されたトリチウムを回収するための諸装置がつく。また炉の構造物は中性子によって強度に放射能を帯びるから,その保守・整備・修理等は遠隔操作で行うことを要求され,そのための諸設備も必要とされる。このほか,プラズマ閉込め形式に応じた種々のプラズマ加熱・制御装置が設置される。以下では代表的な核融合炉としてトカマク方式(磁気閉込め方式)とレーザー方式(慣性閉込め方式)をとりあげ,その概念を説明してみよう。

トカマク炉の概念

トーラス型磁気閉込め方式に属するトカマクを特徴づけるものは,(1)トーラスコイル,(2)変流器コイル,(3)平衡コイル(垂直磁界コイル),(4)ダイバーターコイル,の4種類のコイルで(図2参照),これらは実用炉では超電導コイルが用いられるものと予想される。

トーラスコイルはトーラス磁界Btを発生するもので,10~20個のモジュールで構成され,その形状は,コイルに加わる磁気力に関して曲げモーメントがなるべく少なくなるようD形に近いものとなる。変流器コイルとは中心対称軸に沿って設置される円筒状コイルであり,この電流を変化させることによってプラズマ中に電流を誘導し,ポロイダル磁界BPを発生する。平衡コイルはトーラスプラズマの中心対称軸方向の垂直磁界B⊥を発生するもので,上記のプラズマ電流が自己磁界で広がろうとするフープ力を打ち消し,プラズマの輪を平衡状態に保つために必要とされる。プラズマの圧力は核融合反応領域で数気圧程度であって,この圧力は,おもにプラズマ電流によって発生されるポロイダル磁界BPで押さえ込まれる。トーラスコイルによる磁界Btはプラズマの巨視的安定を保つためのもので,これが小さいとプラズマの輪にはねじれ型の不安定運動が成長し,プラズマの輪はこわれてしまう。トロイダル磁界の強さは中心部で約6T(Tは磁束密度の単位テスラ),コイルの中央部内側の導体上では8~12Tを必要とする。変流器コイルによって誘導されたプラズマ電流は,プラズマの電気抵抗のため約数百秒で減衰してしまうから,これではパルス動作しか望めない。パルス動作は,炉容器に繰り返し熱応力を加え材料劣化を著しく加速することから,商用炉においては好まれない。そこでプラズマ電流を定常的に維持する手段として,中性粒子ビームを打ち込んだり,高周波進行電界を作用させるなどの電流駆動法が研究されて成功を収めている。定常運転を行う場合には,炉内のDT反応で生成された4Heとか炉壁から放出され混入する不純物を常時排気する必要があり,そのためには,プラズマを取り巻く磁力線の一部を外部へ引き出し排気ポンプと連結する必要がある。このような磁界構造はダイバーターと呼ばれ,トカマク炉においては平衡コイルと類似の幾何学的構成をとる。このとき,両者の電流の向きは逆にとられポロイダル磁力線の引出しが行われる。

プラズマ加熱

トカマク炉において,起動時には変流器コイルを用いたプラズマの生成が行われる。しかしこの方法ではプラズマは数千万度程度以上には加熱されないため,さらに追加熱が必要とされる。追加熱の手段としては中性粒子ビームneutral beam injection(略称NBI)とか高周波加熱が有効である。

中性粒子ビームとは,100keV程度に加速された燃料物質D,Tの中性状態のビームであって,電荷をもっていないため強い閉込め磁界にじゃまされることなく,磁力線を横切って外部からプラズマ内に打ち込むことができ,これによってプラズマ粒子は衝突を受けて加熱される。なお,中性粒子ビームを発生させるには,まず,燃料粒子をイオン状態で所定のエネルギーにまで加速し,その後,中性化セルと呼ばれる部分を通過させ,そこで電荷交換反応によって電子を付着中性化するという方式がとられる。

プラズマ加熱にも,電流駆動と同様,各種周波数帯域の高周波を使用することができる。代表的なものとして,電子サイクロトロン波,イオンサイクロトロン波,低域ハイブリッド波等のモードの適用が検討されている。プラズマ中の電子サイクロトロン波はミリ波領域の周波数帯に入る。その波を励起する装置として何MWもの出力を有する新しいタイプの電子管,すなわちジャイロトロンと呼ばれるものが開発されつつある。しかし電源の面からみると効率とか価格の点で有利なのは,短波~VHF帯の低域ハイブリッド波,あるいはイオンサイクロトロン波を利用することである。

プラズマと対面する第一壁

プラズマと対面する内壁は,プラズマから放出される放射とか粒子の衝撃を受けるほか,中性子が通過していくから,材料工学的にみて非常に過酷な条件下に置かれる。このような条件は,分裂炉内に装荷される燃料棒の被覆材料が受けるものより以上に厳しいものであって,とくに表面層は,スパッタリング(プラズマの衝突によって起こる表面材料の放出)とかブリスタリング(内部で発生した気泡による火ぶくれ状の材料剝離(はくり))によって消耗し,その進行速度は壁負荷(通過エネルギー流)が通常考えられている数MW/m2のとき,1年当り数mmにもなると試算されている。しかしながら,DT炉においてはトリチウム増殖のため第一壁内での中性子吸収を極力抑えねばならず,壁の厚みを数mm以上にはとれない事情にある。この消耗率を低下させるため,表面に対する粒子衝撃を回避する前述のダイバーター構造等の採用等が有効視されている。しかし,この場合でも,第一壁両側の温度差は非常に大きく,その結果生じる熱歪(ねつわい)にどう対処するか,あるいは,トカマク方式固有の偶発的プラズマ崩壊(ディスラプション)に際しての局所的異常加熱にどう対処するか等解決すべき難問が多々指摘されており,第一壁の耐久性に関する問題はプラズマ閉込め以上に困難であるとの認識が深まっている。

ブランケット

ブランケット内にはリチウムが入れられ,そこでトリチウム生産と熱発生が行われる。トリチウム増殖率の点から,ブランケットには液体リチウムを用いることが最も好ましいが,液体リチウムは導電性を有するため,トカマクの強い磁界を横切って流す際には電磁制動効果が発生し,駆動のため膨大な電力を必要とする。そこで,目下検討されている方式は,リチウム化合物,たとえばフッ化リチウム溶融塩(液体)とか,あるいはリチウムの酸化物,鉛化合物あるいはアルミ化合物等の固体を用いようとするものである。当然,固体化合物を用いる場合には,除熱およびトリチウム回収のためヘリウム等の気体を循環させねばならない。

ところで,複雑な装置には故障がつきものであって,とくに,多数の溶接個所を有する冷却用配管が入り組んだブランケットにおいて,その修理対策は実用炉に限らず実験装置の段階でも重要な課題となる。核融合炉構造材は中性子照射を受け強度に放射能を帯びた状態になっているから人間の接近は不可能と考えられ,いかに遠隔操作で炉を分解・修理するか,などの点に関していろいろの提案がなされている。これは今後相当の技術開発を要する課題であって,多分,トカマク炉においてブランケット部はモジュール化され,トーラスコイルのすきまを通して炉外との出し入れが行われる,というような構造が採用されよう。

ブランケット部の外側には磁界発生用の超電導磁石が配置されるが,両者の間隙には中性子シールドが必要とされる。このシールドをコンクリート等で行うと上記ブランケット部の分解・修理に支障をきたすから,取りはずし可能の可動式とするか,あるいは新しいアイデアとして水の中に全体をつけるスイミング・プール構造等の検討もなされている。

超電導コイル

トカマク炉における超電導コイルの動作モードに関しては,トロイダルコイルに対しては定常動作が,変流器コイルとか平衡コイルに対してはパルス動作が行われる。一般の超電導は,完全な直流電流に対しては電気抵抗を示さず無損失である。しかし,変動電流に対しては電力損失が生じる。定常動作のトロイダルコイルであっても,平衡コイルの変動磁界にさらされたり各種外乱を受けることを考えると,それらが原因となって起こる不安定動作に対する対応策を種々講じておかねばならない。とくにトカマク炉のトロイダルコイルは1ユニットの寸法が10~20mになるから,大電磁力による機械的変形を原因とする内部での局所的発熱とか,それに伴う超電導コイルの不安定現象が問題になろう。

慣性閉込め核融合炉

慣性閉込め方式核融合炉に必要とされる諸機能はトカマク炉とほとんど類似するが,具体的な装置構成は大幅に異なってくる(図3)。

まず,炉心となるのはミニ水爆ともいえる爆発性プラズマであって,これは燃料ペレットをレーザー光線等で圧縮・加熱して得られる。予想される連続運転動作の核融合炉においては,このようなミニ水爆を1秒当り1~10回程度の割合で繰り返し爆発させることが必要とされるため,逐次燃料ペレットを炉容器中央部へ打ち込む装置とか,それに同期してペレットを照射・加熱する繰返し型ドライバー(レーザービーム粒子等を発生させる装置)が炉外に設置される。これらの技術開発には今後多大な努力が要求されることになろう。

次に磁気閉込め方式と大きく異なるのは第一壁の構造であって,慣性閉込め炉においては繰り返し衝撃力を受けるから単なる固体壁はすぐ破壊され使用に耐えない。この点に関して種々の衝撃力緩衝法が提案されている。一つの可能性として,トリチウム増殖を兼ねて液体リチウムを固体壁の前面に沿って流し,それで衝撃波を受け止めるというような案が考えられている。当然のことであるが,炉心内へペレットとかレーザー光線を導入するための開口部には衝撃波緩衝装置がつけられねばならない。

核融合炉の技術開発と問題点

核融合の実用化にとってプラズマ閉込め研究と並行して炉工学の開発が必要である。

14MeVという中性子の照射を受ける炉構造材の選定にあたって,既存の各種材料の照射試験と同時に新材料,新合金の開発が求められる。この際,不可欠な装置は照射試験用の強力14MeV中性子源であり,加速器方式,あるいはQf<1の外部駆動型核融合炉方式等の各方式に基づく装置建設が計画されている。核融合用を含め,超電導マグネットに関しては各国とも独立の開発計画を有する一方,トカマク炉用トーラスコイルの開発に関し,国際協力(日本,アメリカ,EC)がLCP(Large Coil Projectの略)の名のもとにアメリカで進行している。また,DT反応実験,強力中性子源等に必要とされるトリチウムに関しては,核融合炉完成以前の段階において,別の手段によって確保しておく必要がある。水爆の生産国は,トリチウム生産用原子炉(分裂炉)をもっているが,それのない日本はいかなる手段で必要とされる大量のトリチウムを確保するかに問題がある。とくにトリチウム生産はプルトニウム生産と同様,核拡散という国際政治問題と結びつく可能性があり,高い立場からの状況判断を必要とする。

資源の問題

核融合炉の燃料ジュウテリウムDとトリチウムTについて,ジュウテリウムは海水中より容易に抽出でき(含有量140ppm),資源枯渇の心配はない。一方,トリチウム生産用のリチウムについては,その鉱石を考えると,資源量はエネルギー換算で数千年間の使用に耐えると試算されている。核融合炉の資源問題は燃料に関してというよりはむしろ炉材料の面で制約され,とくに合金に必要とされる特殊元素とか超電導磁石冷却用ヘリウム等に関しては,他のすべての工業製品の資源問題と共通の課題として議論されねばならない。

開発の動向

核融合炉の研究はそもそも,1950年代初頭,核兵器開発の一環としてスタートしたもので,DT反応による強力中性子源を開発し,プルトニウムとかトリチウム生産を効率よく行おうというのが当初の目標で,アメリカ,イギリス,ソ連等を中心に秘密裏に研究が開始された。しかし,まもなくプラズマ閉込めの困難に気づき,55年の第1回原子力平和利用国際会議において機密解除の同意ができ,今日の平和利用を目的とした核融合研究が開始された。その後,種々のプラズマ実験装置が製作・研究されたが,60年代後半に至ってソ連のクルチャトフ研究所で開発されたトカマク装置の好成績が確認されて以来,同方式が各国に広まって改良,発展させられ,今日の主流となった。トカマク方式は80年代後半にはDT燃焼によるゼロ出力のデモンストレーション(アメリカ,EC)が期待される段階に至っている。一方,アメリカのカリフォルニア大学ローレンス・リバモア研究所において発展してきたミラー装置が,1970年代に入って,タンデムミラーへと進展してプラズマ閉込め特性の向上をみ,さらに同研究所で研究されてきたレーザー核融合方式も圧縮原理を積極的に追求して好成績を得,いずれの方式もトカマク同様,80年代後半にゼロ出力達成を目標にして大型装置の建設が始められた。そのような背景を考えると,90年代に入る前に,いくつかの装置において,核融合のエネルギー源としての科学的実証に成功するとの期待がもたれるわけである。具体的な装置名としては,トカマク方式に属するTFTR(アメリカ,プリンストン大学プラズマ物理研究所),JET(イギリス,カラム研究所),JT-60(日本,日本原子力研究所東海),ミラー方式に属するMFTF(アメリカ,ローレンス・リバモア研究所),さらにレーザー核融合方式としてNOVA(アメリカ,ローレンス・リバモア研究所)がある。なお日本原子力研究所のJT-60装置はDT反応実験を行わずプラズマ条件の確認のみを目的とする。DT反応実験を行わない一つの理由は,日本が核兵器開発を行わず,トリチウムの大量処理技術に未経験であることが指摘されている。そこで,将来のために小規模でもよいからトリチウムを扱って核融合反応を起こしてみようという計画も検討されている。

さて,このような状況のもとで目下の興味は,この先90年代にいかなる装置の建設を行うべきかという次期プロジェクトに係るものである。

このなかで広く関心をもたれているのがトカマク方式を国際協力(日本,アメリカ,EC,ソ連)で進めようというINTOR計画で,目下設計作業が進められている。これとは別に,各国個別のトカマク炉開発計画があり,日本でも科学技術庁,文部省がそれぞれ研究計画を立案中である。他方,核融合をエネルギー源としてではなく中性子源とみなし,ハイブリッド炉,材料試験炉,トリチウム生産炉等に活用しようという動きもあり,とくにエネルギー利得Qfがそれほど大きくとれないミラー方式や慣性核融合方式に関しては,その方向への指向が強い。

一方,実用段階においてトカマク方式自体に問題がないわけではない。とくに構造の複雑さが最後までネックとなって,その経済性が確保できないのではないかとの見方もある。そこでトカマクに代わる,より優れた方式を発見しようという,非トカマク方式の研究も学術レベルで進められている。また慣性核融合に関しても,Qf≅1000程度としエネルギー源として発展させるため,レーザーに代わる高効率新型ドライバー(軽イオンビーム,重イオンビーム),あるいは高効率短波長レーザー等の開発,さらに新方式のペレット圧縮方式として黒体放射圧の応用などが話題になっている。

結局のところ,今日に至る第1世代の各種装置は,過去30年間追求してようやく〈ゼロ出力〉の達成に到達一歩手前の段階まできたが,その先,核融合のエネルギー源としての実用性を考える段階に入って,より高性能を有する第2世代の方式を見つけ出さねば経済性において実用性は困難との意見が強まってきているのが現状といえる。多分,遠い将来にはDT炉に代わってトリチウム問題がないDD炉の開発も話題にされよう。

システムの問題

核融合炉は,核分裂炉における仮想事故として想定される熱暴走の危険性から解放されている。すなわち,核融合炉においては,炉心プラズマの内部加熱がなんらかの原因で増大しても,壁等からの不純物混入が増大するなどの冷却効果が自然に働き熱暴走は起きない。他方,ブランケット内のリチウムに関しては,その化学的活性が問題にされている。とくに慣性核融合炉のように液体リチウムそのものを用いる場合はその火災対策を必要とするが,磁気閉込め核融合炉のブランケットに関しては,リチウムを溶融塩とか固体化合物として用いることが考えられているので,その火災の心配はない。超電導磁石に関しては,そこに蓄積されている磁気エネルギーは膨大であるが,コイルの線材は十分安定化されているので,爆発的にエネルギー放出が起こる心配は意図的破壊工作を除いてはまず考えられない。

トリチウムとか中性子の漏れについては,環境の安定を十分保てるように低減することは容易と考えられている。しかし,ブランケット内でつくられるトリチウムの量は非常に大きいので,その保管技術の確立は第一に必要とされる。温廃水問題は従来の発電プラントと共通である。なお,核融合炉はその宣伝文句として〈クリーンなエネルギー源〉といわれてきた。しかし,それはあくまでも核分裂炉と比較した場合の相対的なものであって,核融合炉から廃棄される各種汚染物質の量は核分裂炉からのものよりも大幅に低減することができるという意味である。この点から,将来の核融合炉においてもそれ相応の環境対策を必要とすることはいうまでもない。

→核融合 →ハイブリッド炉 →プラズマ

執筆者:桂井 誠

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「核融合炉」の意味・わかりやすい解説

核融合炉

かくゆうごうろ

核融合反応によって発生するエネルギーを取り出すシステム。将来の基幹エネルギー源として期待されている。

核融合炉の炉心と構造

核融合炉で用いる代表的な反応は、

D+T→4He+n(14MeV)

によるものである(D-T反応)。ここでD、T、nはそれぞれ重水素(ジュウテリウム)、三重水素(トリチウム)、中性子である。つまり、重水素とトリチウムの核融合により、ヘリウム(He)と中性子が生じ、その中性子は14メガ電子ボルトのエネルギーをもつ。上記核融合反応を起こすには、DとTがエネルギーをもって衝突する必要があり、効率的に大量の反応を持続させるには、DとTを超高温(1億℃程度)に加熱することにより、原子核と電子が分離したプラズマ状態とし、一定密度、一定時間保持する必要がある。このため、プラズマを加熱して閉じ込める研究が核融合炉を実現するため必須(ひっす)の研究として進められている(詳しくは項目「プラズマ」の「プラズマ物理学」の章を参照)。

核融合炉はプラズマを閉じ込める方法により、磁場核融合炉と慣性核融合炉に大別される。磁場核融合炉は、プラズマ粒子が磁力線に沿って移動する性質を利用して真空容器内に磁場の籠(かご)を作り、その磁場の中にプラズマを閉じ込めるもの、慣性核融合炉は、D、Tの固体ペレット(ターゲット)にレーザーなどにより瞬間的に大きなエネルギーを与え、内側への膨張(爆縮)によって高温高密度のプラズマを一定時間発生させるものである。

磁場核融合炉には代表的なものとして、磁場の発生に円環状のコイルを用いるトカマク型と、らせん状のコイルを用いるヘリカル型がある。研究開発が先行したトカマク型は、日本原子力研究開発機構のJT-60(現在JT-60SAへ改修中)、アメリカのTFTR(計画終了)、イギリスにあるEU(ヨーロッパ連合)のJETなどによる科学的実証研究を経て、国際協力のもとフランスで国際熱核融合実験炉ITER(イーター。道、旅を意味するラテン語)が2013年の時点で建設中である。一方ヘリカル型は定常運転が容易であることなどトカマク型にない利点があり、核融合科学研究所の大型ヘリカル装置(LHD=Large Helical Device)が運転中である。また、ドイツではW7-X装置試験計画が進んでいる。

慣性核融合炉を目ざした研究は、大阪大学の激光Ⅻ号などにより進められており、さらに、アメリカのローレンス・リバモア国立研究所の点火施設NIFによる点火実証実験計画も進みつつある。

2013年の時点で、これらの各プラズマ閉じ込め方式を用いた核融合炉の設計が進められている。各方式による核融合炉は、磁場核融合炉では、トカマク型()とヘリカル型()ともに、炉心プラズマをブランケット(後述)と超伝導マグネットが囲み、慣性核融合炉()では、ターゲットにビームを打ち込んで発生させた高密度プラズマの周囲をブランケットが囲む構造となっている。

プラズマを閉じ込めて必要な核融合反応を起こすには多くの技術開発が必要である。磁場核融合炉では、プラズマを高温に加熱するとともに安定に保つ技術、慣性核融合炉では、レーザーなどの加熱ビームを正確に繰り返しターゲットに当てる技術などである。また、両方式に共通して、炉心のプラズマの状態を正確に診断する計測も重要な技術である。磁場核融合炉におけるプラズマの挙動や慣性核融合炉ターゲットでの物質状態の変化は基礎物理の分野でも先端的な研究テーマであり、理論研究・シミュレーションの役割が大きい(前出「プラズマ物理学」参照)。

[室賀健夫]

ブランケットと材料

燃料であるトリチウムは天然にはほとんど存在しないので、核融合炉で自ら生産する必要がある。トリチウムは約12年の半減期で失われ、水素と同様に拡散する性質をもつため、効率よく生産、回収、貯蔵、利用する技術開発が必要である。トリチウムの生産には、リチウム(Li)という金属の中性子との以下の反応を利用する。

6Li+n→4He+T+4.8MeV

7Li+n→4He+T+n-2.47MeV

核融合炉では、炉心プラズマにおける反応で発生した中性子を利用し、周囲でリチウムと反応させて燃料トリチウムを生成回収するとともに、中性子のエネルギーを熱に変えて取り出す機能を有する機器で取り囲む必要がある。この機器をブランケットといい、エネルギー生産装置としての核融合炉の中核となる機器である。核融合反応で発生したエネルギーの大部分は中性子がもつので、中性子のエネルギーを高い効率で変換し発電することが工学的にもっとも重要な課題である。は、ブランケットと発電システムの概略図である。

ブランケットはおもに、以下の材料で構成される。

(1)トリチウム増殖材 中性子と反応しトリチウムを生成する材料。リチウムを含むセラミックスあるいは高温融体(液体金属あるいは溶融塩)が用いられる。前者を固体増殖材、後者を液体増殖材とよび、どちらを採用するかにより、ブランケットの構造が大きく異なる。

(2)中性子増倍材 トリチウム増殖を促進するために中性子を増やす機能をもつ材料。おもにベリリウムまたはその化合物が用いられる。

(3)冷却材 核熱反応によって発生した熱を炉外に取り出す材料。水、ヘリウムのほか、液体増殖材を用いるブランケットでは、液体増殖材が冷却材を兼ねるタイプ(自己冷却ブランケット)も考えられている。

(4)構造材 ブランケット全体の強度を維持するための材料(後述)。

(5)遮蔽材(しゃへいざい) 周辺の機器を放射線から守る材料。鋼材に中性子の遮蔽能力を上げるためホウ素を添加した材料や、水素化物、炭化物などが検討されている。

以上の構成材料のうち、(4)の構造材は、高温、中性子照射環境で長期間強度を維持することが必要であるが、それに加え、使用後の処理処分の簡素化や再利用の必要性を考慮し、中性子照射による誘導放射能が低いか減衰が早い特性が必要であり(低放射化材料)、放射化しやすい元素を除去した鉄鋼材料、バナジウム合金、SiC系材料などの開発が進められている。

これらの材料の組み合わせと構造を最適化するブランケット設計が広く行われている。それぞれのブランケットの要素技術開発が行われているが、中性子環境下での総合的な機能試験を行う計画として、ITERに試験モジュールを設置するITER-TBM(Test Blanket Module)計画が進行している。構造材料は中性子照射により強度特性が劣化するのでその評価が必要であり、そのための試験装置としてIFMIF(国際核融合材料照射施設)の工学設計が国際協力で進められている。

[室賀健夫]

ダイバータ

磁場核融合炉では、プラズマ粒子が拡散すると周辺壁に衝突し、壁の損耗および多量の不純物放出が起こる。これを防ぐため、拡散する粒子を磁気面に沿って集めて、遠くに導き耐熱板で受け止めるダイバータという機器を設置する。ダイバータは高い密度のプラズマ粒子が衝突するので、熱負荷、粒子負荷に耐え充分な除熱性能を有する必要がある。これまでダイバータ板には耐熱衝撃に優れる黒鉛系の材料がおもに使用されてきたが、燃料トリチウムの保持量が多いこと、中性子照射による変形や熱伝導の低下などが懸念され、タングステンなどの金属系材料への期待が高まっている。

[室賀健夫]

超伝導マグネット

磁場閉じ込め装置では、大型の超伝導マグネットを製作する必要がある。高磁場、高電流密度を可能とするマグネット技術開発が進められ、ニオブ‐チタン合金(NbTi)、ニオブ‐スズ合金(Nb3Sn)などによる線材、コイルが実用化している。将来的にはさらなる高磁場、高電流へ向けて、ニオブ‐アルミニウム合金(Nb3Al)、各種セラミックス系超伝導材の使用も検討されている。超伝導マグネットの製作技術に加え、冷凍技術、制御技術など関連技術の総合的な進展が図られている。

[室賀健夫]

核融合炉の安全性

核融合炉は、核分裂炉に比べ、(1)核暴走が起こらない、(2)高レベル廃棄物を出さない、という本質的に優れた安全性の特徴を有する。しかし、トリチウムは弱いベータ線を発する放射性物質なので管理が必要であり、また中性子により機器が放射化するとともに、崩壊熱(炉の運転を停止しても核反応により継続する、材料からの発熱)のため運転後も冷却が必要という、安全にかかわる課題がある。核融合炉は万一の冷却材喪失や真空喪失が起こっても、内部の溶融などの事故につながらないよう設計されているが、低放射化材料、低崩壊熱材料などを用い、崩壊熱の自然冷却機能を高めることなどにより、さらに高い安全性を有するように設計の高度化と技術開発が行われている。

[室賀健夫]

核融合原型炉への展望

磁場核融合に関しては、プラズマ加熱・閉じ込め研究とともに、各機器に関する研究開発が進められている。さらに、ITERによるD-T反応を起こす核燃焼試験、材料照射試験やブランケット機能試験などを経て、発電を実証する原型炉(DEMO)の設計、建設、運転を2030年代に行うことを目ざしている。慣性核融合炉に関しては、点火実証ののち、高効率化、爆縮の高繰返しを達成し、原型炉を目ざす計画である。

[室賀健夫]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「核融合炉」の意味・わかりやすい解説

核融合炉

かくゆうごうろ

nuclear fusion reactor

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の核融合炉の言及

【原子炉】より

…発生する熱エネルギーや放射線,あるいは中性子による核反応により生成される各種物質を得るために使用される。核融合反応のエネルギーを持続的に取り出す装置も原子炉と呼ぶこともあるが,一般には実用化している前者のみを指し,後者は核融合炉ということが多い。 核分裂とは,重い原子核が質量のあまり違わない二つの原子核に分裂する現象である。…

※「核融合炉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...