精選版 日本国語大辞典 「歌川豊春」の意味・読み・例文・類語

うたがわ‐とよはる【歌川豊春】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「歌川豊春」の意味・わかりやすい解説

歌川豊春

うたがわとよはる

(1735―1814)

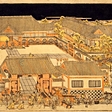

江戸後期の浮世絵師で、歌川派の祖。出身は九州と伝えられるが、さだかではない。名は昌樹、俗称を庄次郎(しょうじろう)、のち新右衛門(しんえもん)といい、別号には一龍斎(いちりゅうさい)、潜龍斎(せんりゅうさい)などがある。歌川を画姓としたのは、江戸・芝の宇田川町に住んだことによると伝わる。初め京都で狩野(かのう)派の絵師鶴沢探鯨(つるさわたんげい)に学び、のち江戸へ下って鳥山石燕(とりやませきえん)に師事したといわれる。作域は広く、浮世絵版画、肉筆画ともに多くを描いたが、肉筆画では美人図、浮世絵版画では浮絵に佳作を残している。

なお、豊春門下からは、初世歌川豊国や歌川豊広が出て、幕末の浮世絵界に一大勢力を誇った。

[永田生慈]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「歌川豊春」の意味・わかりやすい解説

歌川豊春

うたがわとよはる

[没]文化11(1814).1.12. 江戸

江戸時代中・後期の浮世絵師。俗称但馬屋庄次郎,のち新右衛門。号は一龍斎,潜龍斎,松爾楼。初め京都へ出て狩野派鶴沢探鯨に師事,明和1 (1764) 年江戸へ移り,鳥山石燕に入門したとされる。肉筆美人画を多作,版画では丹絵 (たんえ) 時代の浮絵を風景画錦絵にも応用。洋風画法を取入れ,ヨーロッパ渡来の銅版画を木版画で復刻した作品も作る。主要作品は肉筆『仲秋名月』,浮絵『洛陽四条河原夕涼図』『阿蘭陀雪見之図』『紅毛フランカイノ湊万里鐘響 (しょうけい) 図』。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「歌川豊春」の意味・わかりやすい解説

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「歌川豊春」の解説

歌川豊春 うたがわ-とよはる

享保(きょうほう)20年生まれ。歌川派の祖。京都で鶴沢探鯨(たんげい)に,江戸で鳥山石燕(せきえん)にまなんだという。浮絵に西洋風の遠近法をくわえ,風景画を一新させた。肉筆美人画も数おおくかく。弟子に初代歌川豊国,歌川豊広らがいる。文化11年1月12日死去。80歳。名は昌樹,通称は但馬屋庄次郎,のち新右衛門。別号に一竜斎,潜竜斎など。

世界大百科事典(旧版)内の歌川豊春の言及

【浮絵】より

…近景が浮き出て見えるところからこの名が生まれたが,逆に遠景がくぼんで見えるところから〈くぼみ絵〉とも呼ばれた。1740年(元文5)の作と推定される奥村政信の《芝居狂言舞台顔見世大浮絵》などが早期の例で,寛保・延享年間(1741‐48)の第1次流行期に政信と西村重長が,また明和~天明年間(1764‐89)の第2次流行期に歌川豊春が多作している。浮世絵風景画の発展に寄与するところが大きかった。…

【浮世絵】より

…江戸時代に盛行した庶民的な絵画。江戸を中心に発達し,江戸絵ともいう。絵画様式の源流は遠く大和絵につながり,直接的には近世初期風俗画を母胎としている。町人の絵画として,武家の支持した漢画系の狩野派とは対立するが,様式の創造的な展開のために,その狩野派をはじめ土佐派,洋画派,写生画派など他派の絵画傾向を積極的に吸収消化し,総合していった。安価で良質な絵画を広く大衆の手に届けるために,表現形式としては木版画を主としたが,同時に肉筆画も制作し,肉筆画専門の浮世絵師もいた。…

【歌川派】より

…江戸後期の浮世絵の一流派(図)。歌川豊春(1735‐1814)を祖とする。豊春は明和期(1764‐72)ころから浮世絵制作を始め,役者絵や美人画,肉筆画を描いたが,最も得意とするとともに彼の名を高めたのは浮絵である。…

※「歌川豊春」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...