精選版 日本国語大辞典 「父系制」の意味・読み・例文・類語

ふけい‐せい【父系制】

- 〘 名詞 〙 家系が父方の系統で相続される制度や慣習。父系制度。

改訂新版 世界大百科事典 「父系制」の意味・わかりやすい解説

父系制 (ふけいせい)

patriliny

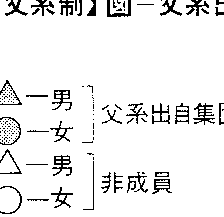

狭義には父系出自のもつ規制,すなわち集団の成員権が父親を通じて,代々子供に伝えられていく出自の規制を意味しており,このような規制にもとづく集団を〈父系出自集団patrilineal descent group〉と称している。図のように自分(EGO)が所属するところの父系出自集団の成員を示せば,つぎのようになる。自分(EGO)とおなじ父系出自集団の成員は,図の中では

で示された者たちであり,上位世代の男性(

で示された者たちであり,上位世代の男性( 印)を通じて関係づけられるあらゆる兄弟姉妹は自分(EGO)とおなじ出自集団の成員であるが,親子関係でみると,自分(EGO)とおなじ出自集団の成員は男性(

印)を通じて関係づけられるあらゆる兄弟姉妹は自分(EGO)とおなじ出自集団の成員であるが,親子関係でみると,自分(EGO)とおなじ出自集団の成員は男性( 印)を通じてたどられる成員だけであり,成員は同様の原則にもとづいて,図中矢印の方向へと拡大しうる。このような出自規制にもとづく集団を,組織される単位やレベルに応じて〈父系家族〉〈父系親族〉〈父系リネージ〉〈父系氏族〉などと称している(この種の社会の比率は〈母系制〉の項参照)。

印)を通じてたどられる成員だけであり,成員は同様の原則にもとづいて,図中矢印の方向へと拡大しうる。このような出自規制にもとづく集団を,組織される単位やレベルに応じて〈父系家族〉〈父系親族〉〈父系リネージ〉〈父系氏族〉などと称している(この種の社会の比率は〈母系制〉の項参照)。

しかし〈父系制〉と称する場合,〈父系制社会〉などと呼び称せられて用いられることがこれまでいたって多く,それは出自の父系性patrilinealityのみならず,ひろく父系相続,父系継承,父方居住,父族の権威等々,系統的に父親から子供へと伝えられ,関係づけられるところの諸規制の集合を意味するように用いられ,父系制の〈理念型〉とされてきた。理念的にはそれら諸規制のすべてが父系的であり,あるいはまた父方に関係づけられるという社会関係の状態はありうるし,また実際の社会においても,諸規制が父系的であり父方重視の傾向にあるという例は,あらゆる経済形態のもとに多数存在している。ただし,実際の社会においては,父系出自を採用している場合でも,財産を父系的に相続しているとはかぎらないし,地位や称号を父系的に継承しているとはかぎらないし,かつまた結婚後の居住形態を父方(夫方)としているとはかぎっていない点に注意をしなければならない。今日ではそれぞれの規制を区別して考えることが通例であり,諸規制の集合としての広義の〈父系制〉という概念は,個別社会の事例に照らして,諸規制の相関を考慮したものでなければならないとされる。サンプルの採用基準および分析方法について多分に問題視されてはいるが,父系制の特徴や傾向を概略的に知るひとつのヒントとして,アメリカの人類学者G.P.マードックの相関表を掲げておく(表)。この表は相続形態と居住規制,相続形態と出自規制の2種の相関を統計的に表したものである。まず相続と居住との相関関係をみると,父系相続が行われている社会で父方居住の規制を採用している社会は,サンプル数119社会のうち87社会であり,およそ70%が父系相続=父方居住社会であることがわかる。相続と出自の相関関係をみると,父系相続が行われている社会119社会のうち,父系出自の規制をともなう社会は61社会であり,およそ半数を占めるにすぎないことを示している。

→出自

執筆者:渡辺 欣雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「父系制」の意味・わかりやすい解説

父系制

ふけいせい

patrilineality

patrilineal system

財産や地位、諸権利が父から子供へと継承される形式を父系とよぶが、とくに親族集団への帰属権が父を通して継承され、このような父系出自集団が社会的・政治的に重要な機能をもっているような社会を父系制社会とよぶ。もっともこの用語は、元来かなり漠然と用いられる傾向にあり、同じ父系制とよばれる社会のなかにも、父系出自集団が単に婚姻規制のみにかかわっているだけのものから、共有財産をもち、よく組織され、政治的、経済的にきわめて重要な集団として機能している中国の宗族(そうぞく)のようなものに至るまで、さまざまである。また日本は、親族のカテゴリー認知においてはむしろ双系的であるにもかかわらず、相続の様式と家父長制の事実によって、父系制社会のなかに数えられたりすることもあり、混乱のもとになっている。

出自集団の存在という意味での父系制は、父権制や父方居住といったものとは区別して考える必要があるが、同じ単系出自をとる母系制の場合と比べると、父系制、父権制、父方居住がかなりの程度重なり合って現れることは事実である。つまり父系制は、同じ出自をもつ男性成員を居住単位としてもひとまとめにしておくことが、母系制の場合に比べて容易であるとはいえる。このことが、単系出自をとる社会のなかで父系制のほうが圧倒的に数多くみいだされることの一つの理由かも知れない。

父系出自集団は、そのあり方によって、リネージ、氏族、胞族などのさまざまな形をとる。かって「未開」とよばれた諸社会では、これらが政治の唯一の枠組みとなっていることも多い。南スーダンのヌエルの人々の分節リネージ体系などが例として有名である。もちろん中国の宗族のように、中央集権的な体制のもとでも機能をもち続けている場合もある。

[濱本 満]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「父系制」の意味・わかりやすい解説

父系制

ふけいせい

patriliny

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「父系制」の意味・わかりやすい解説

父系制【ふけいせい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の父系制の言及

【家父長制】より

…家族内のいっさいの権威は家父長にのみ帰属する(父権制)。家族の財産(土地と動産)はすべて家父長によって専有され,父から息子へと相続される(父系制)。このような家族類型は,とくに遊牧民族,とくに古代においてしばしば見られるが,しかしその典型は,法的透徹性ゆえに古代ローマに求められるのが通例であろう。…

※「父系制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...