翻訳|kinship

精選版 日本国語大辞典 「親族」の意味・読み・例文・類語

しん‐ぞく【親族・親属】

- 〘 名詞 〙

- ① 同一の血縁および姻戚関係にあるものの総称。親類や縁者。みより。みうち。親戚。しぞく。

- [初出の実例]「其於二親属一。雖二過レ限及受レ饋乞貸一。皆勿レ論。〈親属。謂。五等以上。及三等以上婚姻之家〉」(出典:律(718)職制)

- 「独り親族にわかれて、已にいけどりとなる」(出典:平家物語(13C前)一〇)

- [その他の文献]〔礼記‐大伝〕

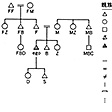

- ② 法律で、血縁、または婚姻によって生ずる続柄。わが国の民法では、六親等内の血族、配偶者、および三親等内の姻族をいう。〔民法(明治二九年)(1896)〕

うから【親族】

- 〘 名詞 〙 ( 古くは「うがら」 ) 血縁の人々の総称。血族。親族。親類。一族。

- [初出の実例]「族(うがら)離れなむ又曰はく 族(うがら)負けじ〈不負於族、此をは宇我邏(ウガラ)まけじと云ふ〉」(出典:日本書紀(720)神代上)

- 「親族(ウカラ)おほくにも疎じられけるを」(出典:読本・雨月物語(1776)浅茅が宿)

親族の補助注記

「うから(うがら)」の「から(がら)」は、「ともがら・やから・はらから」の「から・がら」と同じであろう。

うから‐やから【親族】

- 〘 名詞 〙 ( 「やから」は「うから」に同じ。古くは「うがらやから」 ) 血縁の人々の総称。一族。親族。

- [初出の実例]「親族(ウガラヤカラ)に篤(むつぶ)るときは、則ち民仁(うつくしびのこころ)に興らむ」(出典:日本書紀(720)顕宗即位前一二月(図書寮本訓))

改訂新版 世界大百科事典 「親族」の意味・わかりやすい解説

親族 (しんぞく)

kinship

親子関係に発する血族関係と婚姻関係に発する姻族との総称。社会関係の一つとしての親族関係は,夫婦・親子・キョウダイ(兄弟姉妹)という3種の基本的関係およびそれらを組み合わせた関係の連鎖によってなり,父方・母方(夫方・妻方)の双方にわたり,本来双系的な組織である。その範囲は,任意の個人を中心として,その人との続柄が親族名称を用いて説明できるような広がりをもっている社会的ネットワークである。日本の親族の場合,個人単位の関係に家単位の家連合と呼ばれる枠組みによって規定されつつ機能し,構造化されてきた。つまり,親類(日本語)とか親戚(中国語で宗族と姻戚)と呼ばれ,それを親族とも呼ぶこともあるが,術語としてはまぎらわしさを避けるため親類の語が適切である。親類は個人単位の親族関係により家長の家族相互が結びつけられている家と家の関係で,特定の任意の家のもつ家連合のネットワークであって,同族のうち親族分家とその本家の関係,および縁組関係を合わせ含む。ここでいう縁組関係は,姻戚だけでなく,養子女を家長の親族関係者として養取した家と,彼らの生家との関係をも含む。

狭義で親族というとき,単系(父系か母系かの一方),双系(両者の双方),非単系のいずれにせよ,個人単位間の親族関係の連鎖のなかに任意の特定の個人の出自(社会的に誰の血統をひくとみるか)をもって社会のなかに個人を位置づける,その位置づけ方によってみられる各種の親族体系だけを指して,夫婦関係は除外し,結婚により所属が変化するとはみない親族の観念をもつ社会もある。しかし,そういう社会でも,もちろん配偶者の一方がその居住を結婚相手の両親とともにしたり,もしくはその同じ地縁社会へ居住を移して夫婦が同居したりすることがないわけではない。欧米や日本のように複雑な文化をもつ社会では,夫婦関係を含めて親族の体系をみ,夫婦関係を中心に親族生活が行われるが,他方では母子関係を中心に親族関係がみられる社会や,父子関係を中心にそれのある社会,また,結婚やそれに基づく居住の変化にかかわらず親族としての所属,系統には変更がない社会も存在する。

執筆者:中野 卓

諸民族における親族関係

親族あるいは親族関係とは,〈系譜関係genealogical connection〉によってつくられた関係のネットワークであり,かつまた系譜的な親子関係のなかの〈自然的〉関係をモデル化した社会的絆(きずな)によってつくられた関係のネットワークである。ここにいう〈系譜関係〉および系譜的な親子関係の〈自然的〉関係とは,人間の生殖と再生産による,いわゆる生物学的認識に基づいた関係ではあるが,それはあくまでも所与の文化における解釈を通じて認識された〈生物学〉的関係であって,近代遺伝学や生理学の知識による解釈に基づいた関係ではない。

親族の〈民俗生物学〉的認識

子どもの誕生は男性と女性との性交による結果であり,したがって子どもの誕生には遺伝学・生理学上の両親が必要である。この認識は,近年の遺伝学や生理学の発達によって,われわれの共通した〈性科学〉的知識となっている。しかし,われわれの社会においてさえ,現実にこのような知識に基づいて,すべての社会的・法的親子関係が認識されているわけではないし,かつまた近代遺伝学の応用に基づく法医学的〈親子鑑別〉によって,今日あらゆる親子関係が認定されているわけでもない。古来いくつかの民族の間で,親子判定の方法として〈滴骨の法〉(死んだ親の骨に子とされる者の血を滴らせて親子の判定をする法)や,〈滴血の法〉(生きている2人の血を採取してその凝結により親子の判定をする法)などが伝えられてきたのも,近代遺伝学や生理学とはまったく別の〈生物学〉的認識に由来するものであった。

〈滴骨の法〉や〈滴血の法〉などによる親子関係判別の方法は,親から子に伝えられる生物学上の伝達物が親子の間で共有されているという認識に基づく方法であり,親から骨と血が与えられると考えるか,親から血が伝えられると考えるかによって考案された方法であった。親族関係は,このような〈生物学〉的認識にまず依存しており,近代遺伝学や生理学による〈生物学〉的認識とは区別する意味で,これを親子関係の〈民俗生物学〉的認識と称してもよいであろう。

親子関係の〈民俗生物学〉的認識に基づく関係は,近代遺伝学や生理学の知識とは違って,ほとんどの民族にみられるものではあるが,各民族ごとにその認識は多様であり,ある民族の間では,子どもと父親との関係も,母親との関係も〈血縁関係blood relations〉をもつことにおいて同じであると考えたり,父親との関係,母親との関係を区別して考えたりすることによって親子関係を認識しようとしている。父親との関係と母親との関係とを区別して考えようとする認識としては,たとえば男性が〈種〉を与え女性が種を発芽する〈大地〉であるとの認識の下に,生殖から子どもの誕生までを解釈している例,子どもの体軀(たいく)は男性から〈骨〉,女性から〈肉〉が提供されたことにより構成されると解釈している例など,世界各地にさまざまな例がある。それら諸民族における親族の〈民俗生物学〉的関係にほぼ共通している認識は,生殖に関与し子どもの誕生をもたらしたとされる両親と子どもとの関係であり,文化人類学では生殖に関与したとされる男性を〈ジェニターgenitor〉,女性を〈ジェニトリックスgenetrix〉と呼んでいる。この2者およびその間にできた子どもとの関係が〈系譜関係〉と称される関係であり,この関係はそれぞれの民族がもつ生殖理論にしたがって信じられている親子関係であって,世界に普遍的であるとまでいわれている。しかし,オーストラリアのアボリジニーの間には,生みの親たる〈ジェニトリックス〉は生まれた子に肉体的・精神的な伝達物のいかなるものも与えていないという報告があり,またメラネシアのトロブリアンド島民の間には,子どもをつくる際の性交の役割を知らず,〈ジェニター〉を想定してもいないという報告もあって,〈系譜関係〉が人類普遍の認識であるのかどうかについては,今日でも見解の一致をみていない。

親族関係成立の社会的条件

いずれにせよ〈系譜関係〉はほとんどの社会において認識され信じられており,それが親族の社会的関係に対応し,ないしはモデル化されて社会関係を形成している。しかし〈系譜関係〉の認識のあるすべての民族が,〈系譜関係〉に基づいて社会的な親族関係を形成しているとはかぎらない。通常,〈系譜関係〉が親族の社会的関係に移行するには,それぞれの民族において特有の社会的承認が必要であり,人びとの社会的承認を経て合法的な地位-役割関係をもち,権利-義務関係をもった社会関係として親族関係が表現される。そこで〈ジェニター〉は社会的承認のある父親〈ペーターpater〉となり,〈ジェニトリックス〉は社会的承認のある母親〈メーターmater〉となるのである。しかし,男親に関しては,〈ジェニター〉必ずしも〈ペーター〉にあらずという例が多く,双方が同一人物とはならない例が世界各地に認められる。

南太平洋のバンクス諸島のモタ族の間では,助産婦料を支払って初めて〈ジェニター〉は〈ペーター〉として親権を得ることができるとされる。助産婦料の支払いが不可能となれば,〈ジェニター〉に代わって別の男が支払いに応ずる権利をもつ。その男がもし支払えば,男は生まれた子どもに対して〈ペーター〉としての役割を果たしうる。このような場合,〈ジェニトリックス〉もまた自分の生まれた子を育てないので,助産婦料を支払った男の妻が子どもの養育権を獲得し〈メーター〉となる。南インドのトダ族の間では一妻多夫婚が行われており,1人の妻は数人の夫をもっている(多くの場合,夫たちは兄弟である)。この社会では,数人の夫はみな〈ジェニター〉でありうるわけだが,子どもの法的な父親すなわち〈ペーター〉は,そのなかの1人に限られており,〈ペーター〉は〈弓矢の贈与〉という儀礼によって親権を得ることができる。のちに別の夫が同様の儀礼を行って父権を行使する権利を確保すると,今度はその男がすべての子どもたちの〈ペーター〉として親権を行使する。スーダンのヌア族の間では,男が子どもをもうける前に死亡したならば,亡夫の兄弟か亡夫の近親者が寡婦と〈結婚〉し子どもをもうけるが,その子どもの社会的な父親すなわち〈ペーター〉は亡夫であって後夫ではない。すなわち後夫は〈ジェニター〉のままにとどまることになる。この種の婚姻類型をレビレートと呼ぶ。

またヌア族を含むアフリカのいくつかの社会では,社会的地位の高い老女が少女と〈結婚〉することがある。少女は老女の承認を得て愛人男性をつくり子どもをもうける。そして愛人との間に生まれた子どもはその愛人ではなく老女を社会的な父親とし,老女から財産と地位とを相続・継承する。この場合,愛人男性は〈ジェニター〉であり,老女は〈女性父親female father〉として〈ペーター〉の地位におかれることになる。その他養子縁組が行われる諸民族の間では,実父母としての〈ジェニター〉・〈ジェニトリックス〉と,養父母としての〈ペーター〉・〈メーター〉が別人になることはいうまでもない。

このように諸民族の間では,それぞれ特有の認識やルールに応じて,〈系譜関係〉によって親族関係を形成するか,または系譜的な親子関係をモデル化するかたちで系譜的つながりによらず社会的絆を創出するか,により親族関係を形成している。

こうして親族の社会的関係が形成されると,各民族特有の認知様式にしたがって,親子・兄弟姉妹関係を通じて親族関係の拡大がはかられる。親族関係は親子関係を通じて世代をこえて連鎖し,兄弟姉妹関係を通じて枝分れしていく。このように親や祖先を中心に分岐し連鎖していく関係を,とくに〈血族cognates〉と称するが,親族関係には婚姻による関係が分かちがたく結びついており,婚姻によって関係づけられた親族を,とくに〈姻族affines〉と称している。こうして親族の絆は婚姻によって形成され,子どもの誕生によって親族関係が強化されていく。ただ南アメリカのシリオノ族のように,親子関係の形成をもって婚姻が承認されるという社会もある。

親族概念の問題点

このようにして,ほぼあらゆる人間社会である種の親族関係が認識されており,産業化されていない社会はほとんど親族関係に依拠しているといわれ,産業化された社会においてさえ親族関係の認識があり,その重要性を認めている,といわれてきた。しかし今日,親族の概念にはさまざまな問題点が指摘されており,親族の定義や概念の適用をめぐってさまざまな議論が展開されている。狭義の親族概念に姻族を含めるか否かという問題は,もはや古典的議論に属するが,概念の適用にあたっては今日でも一致をみないし,また親族と出自とを体系のうえで区別して考えるのか,それとも双方の概念は論理的な因果関係にあるのかについても,定義上の不一致はいまだにある。さらに広義の親族概念にいたっては,リネージや氏族その他の社会集団に対しても拡大して用いられ,他方,親族関係は財産関係,政治関係,儀礼的関係などとも同一視されてきた。親族概念を生んだ西欧社会とは異なり,多くの非西欧社会においては,親族の社会関係と認められるような関係もけっして親族固有の関係とはいえず,各社会がもっている固有の民俗概念のなかでそれぞれの社会関係が形成されており,それを親族関係として翻訳し分析することは,西欧社会の概念を押しつけることにもなり,誤解の生ずる危険が大いにありうることになる。

各社会にはその社会独自の社会関係の認識がある。親族概念の適用は誤解をまねくし有効ではないという立場にたって考えるならば,親族概念の適用を極力ひかえるか,あるいは各社会独自の関係認識を十分認めたうえで,それでもなお親族の概念の厳密な定義のもとに,その普遍性・有効性を主張するかというどちらかになろう。そのいずれの立場をとるにしても,〈親族kinship〉という用語および概念をつくりだした西欧社会,とりわけ英語圏の語彙(ごい)体系の理解と分析こそが親族定義の理解には欠かせないことは確実であり,それは同時に日本の〈親族〉概念についても指摘しうるというのが今日の現状である。

→出自 →親族名称

執筆者:渡辺 欣雄

民法上の親族

日本の民法は親族編(いわゆる家族法)の最初に親族の範囲を定める条文(民法725条)をおいている。これは親族という近親者集団の存在を前提としたものであり,諸外国の立法に例をみない日本独特のものである。しかし,その必要性・妥当性については多くの批判的論議がある。

親族の範囲

民法725条は,六親等内の血族,三親等内の姻族および配偶者を一括して親族としている。親族関係は,多くは当事者間に一つ存在するだけであるが,重複して発生する場合もある。たとえば兄が弟を養子にした場合,弟は兄の二親等の傍系自然血族であるとともに一親等の直系の法定血族となり,また,夫が妻の連れ子を養子とした場合,夫とその子の間には一親等の姻族関係と一親等の直系の法定血族関係とが成立することになる。これを親族関係の重複あるいは競合という。重複した場合,それぞれの親族関係は互いに干渉することなくそのまま効力をもちつづける。たとえば前者の場合,兄の養子となった弟は,養子としての立場からいえば,おば(伯叔母)との関係は四親等の傍系血族になるから近親婚の禁止(734条)に触れないことになるが,父の実子(兄の弟)としては三親等の傍系血族という関係がつづいているからこれに触れることになる。

法律効果

親族関係にあることによって,当事者間にどのような権利・義務が発生するかが法律効果の問題である。効果には民法上のものと民法外の法律に基づくものとがある。

民法上のものは,特定の規定によって一定範囲の親族に限定されている。たとえば,同居・協力・扶助の権利・義務は夫婦間について(752条),子の監護・教育の権利・義務は親と未成年の子の間について(818,819条および820条以下),扶養義務は原則として直系血族と兄弟姉妹の間について(877条),近親婚の禁止は直系血族と三親等内の傍系血族について(734条),相続権は子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者について(887,889,890条)のみ認められている。また民法外の効果では,たとえば,窃盗・詐欺・横領などの罪について直系血族・配偶者・同居の親族の間においては刑は免除され(刑法244条(親族相盗),251,255条),刑事裁判では配偶者・三親等内の血族および二親等内の姻族は証言拒否権を認められ(刑事訴訟法147条),民事裁判でもほぼ同じ権利が認められている(ただ民事訴訟法196条では配偶者,四親等内の血族および三親等内の姻族となっている)。

これに対し,広く,親族関係にあるということだけで発生する効果(親族一般に認められる効果)は少ない。民法上のものとしては,不適法な婚姻・縁組の取消請求権(744,805条),親権喪失またはその取消しの請求権(834,836条),後見人等の選任・解任の請求権(841,845条)などがある。民法以外の法律によるものとしては,犯人蔵匿・証拠隠滅は刑の免除をうける可能性があること(刑法105条),窃盗・詐欺・横領などは親告罪としていること(244,251,255条),刑事裁判において裁判官を除斥・忌避しうる原因になること(刑事訴訟法20,21条)などである。

なお,民法730条は直系血族と同居の親族は互いに扶(たす)け合うべきことを定めている。しかしこの規定は戦後の民法改正の過程で新しくつくられ,その法規範としての必要性・妥当性については立法審議の段階から意見が分かれていたものである。現在の解釈論においては,この規定に家族法解釈の指針としての積極的な意味をもたせようとする見解もあるが,多くの学説は,第1に〈扶け合い〉の内容につきいかなる権利・義務を意味するのか不明確であること,第2に,強制執行の方法がないなどの理由によって,この規定は法規範としては適切でないとしている。親族の融和は家族の道徳や習俗に期待すべき性質のものであるとしているわけである。

〈親族法〉の問題点

民法725条の親族の範囲の規定は現代の家族生活の実情にも合わず,法律上の必要性もないというのが学説上の一般的見解である。理由としては,(1)現代の家族生活は夫婦と子どもで構成される核家族が単位となり,実態としてはこれに老親を加えた小規模の家庭が多い。今日この規定が想定するような大規模な親族集団は現実にはほとんど存在しないし,集団としての役割・機能も果たしてもいない。親族の範囲についても,夫の親と妻の親との間には親族関係がないのに対し,いとこ(従兄弟姉妹)の孫は親族にはいるというように,われわれの日常生活における遠近親疎の感覚と著しくずれている面もある。(2)親族の法律効果のおもなものは特定の間柄の当事者間に限定的に発生し,しかも,それぞれ個別的に特定の条文で規定されているわけであるから,親族という包括的な概念をあらかじめ設定しておかねばならぬという法律上の必要性はない。民法全体の個人単位の構成からいえば,近親者間に特定の権利・義務を定める場合にも個別的に規定するのが妥当な方法である。(3)配偶者を親族の一員として位置づけることは近代家族法の観念上妥当でない。夫婦は家族の基本的要素であって血族・姻族とは異なる次元のものと考えられているからである。(4)この規定は,その沿革からみて前近代的な家父長的家族制度思想の影響をうけたものであって,現代の民主主義的な家族観念に適合しがたい性格のものである。元来,このような形で包括的親族概念を法律で定めることは明治民法親族編(条文は同じく725条)に始まったのであるが,それは近世以来の〈家〉を尊重し,法律的にもこれを維持しようとする旧家族制度的思想の産物である。しかし,戦後の民法改正においても意見が分かれ,根本的な大問題でありすぎるという理由で改正されることなく現在にいたっているものである。したがって,この規定は現代の家族生活の実情と家族法の理念に適合しがたい性格をもち,法律上の必要性に乏しい。事実,家族法の再検討を続けている法制審議会身分法小委員会の審議においても,これを削除するとの仮決定がなされている。

→家 →親等 →親類

執筆者:武井 正臣

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「親族」の意味・わかりやすい解説

親族

しんぞく

kins and affines

出生と婚姻により生ずる系譜的紐帯(ちゅうたい)、およびそれに類する擬制的関係によって結ばれた人々をさす。親子関係の連続としてたどることができる血縁者kinsや、配偶者、配偶者の血縁者、血縁者の配偶者などの姻縁関係者affinesが含まれる。ただし、出生といい婚姻といっても、それはけっして生物学的な事実をさしているわけではなく、社会的に認められた事実をさしていることに注意せねばならない。

[濱本 満]

親族と非親族

親族と認定される範囲は社会ごとにかならずしも一様ではない。単系出自を認めている社会、たとえば父系社会では、系譜的紐帯のうち男性のみを通じての関係に重点が置かれ、何世代にもさかのぼって親族関係が認知される。共通の出自の信仰のみで実際には正確な系譜がたどれない氏族成員までもが親族とみなされる。これに対し、女性を通じての紐帯がたどられる範囲は、はるかに小さい。日本では、法的には(1)6親等内の血族、(2)配偶者、(3)3親等内の姻族、が親族と認められている(後述)。

個々人にとっての親族は、集団ではなく、むしろ境界のぼやけた範疇(はんちゅう)であることが普通で、その範囲は、実際の社会的つきあいの有無、権利の主張や義務の履行などの要因によっても大きく影響を受ける。

親族関係が日常生活で重要な社会では、親族関係が終わるところは、また無条件に友好関係を期待できる世界が終わるところでもあり、非親族は極端にいえば潜在的な敵ともみなされている。一つの共同体の成員が全員なんらかの形で互いに親族であるような社会も多く、そのような社会では、かりに共同体内に非親族成員がいたとしても、結婚や擬制的紐帯を通じて、急速に同化されてゆく。

[濱本 満]

親族関係

親族を一般に特徴づけるのは、協力と友好の関係であるが、詳しくみると、特定の親族紐帯に固有の意味が与えられ、特定の権利・義務や行動様式が伴っているのが普通である。これらも、社会ごとに、けっして一様ではない。たとえば、母系のトロブリアンド島民の間では、父は血縁者というよりも、母の夫として、姻縁関係者に近いとらえられ方をしている。そこでは、父系社会で父がもっているような権威を行使するのは、母方のおじである。

特定の親族に対して、制度化された態度や行動の様式がしばしばみられる。義理の母親に対して広くみられる忌避の関係も、その一例である。たとえば、アフリカの民族集団バガンダの社会では、男は義理の母親を直視したり、面と向かって口をきいたりしてはならない。シベリアの一部の民族集団のように、義理の両親の名前を口に出すことすら禁じていた社会もある。アフリカの父系社会の多くでは、また、母方のおじとおいの間に一種特殊な関係がみられることがある。南アフリカのバトンガの社会にみられる、おいがおじの所有物や食事をからかい半分に盗んでも、しかられもしない、といった例がそれである。このように、ある種の親族との間に冷たい忌避の関係がある反面、別の親族との間に、会えばかならずふざけあったり、悪口を言い合ったり、性的な冗談をおおっぴらに行う「冗談関係」とよばれる制度がみいだされることもある。

個々の親族関係に伴う諸権利・義務、行動様式や態度は、けっしてでたらめに配置されているわけではなく、しばしば互いに体系的に関係づけられている。このような親族体系の研究は、従来、人類学のもっとも実り多い分野の一つである。

[濱本 満]

親族関係の記号

人類学においては、親族関係を表示するのに記号を用いるのが通例である。また、父や母を表す記号は、組み合わせることによって、他の親族を表すことができる。たとえば、母方のおじ=MB(Mother's brother)といったぐあいである。

[濱本 満]

親族集団

親族関係をもとにして構成された親族集団には、さまざまなものがある。家族、とりわけ夫婦と子供からなる核家族は、ほとんど普遍的といってよいほど広くみられる双系的な親族集団である。家族には、ほかに直系家族、拡大家族、合同家族などさまざまな形態が知られている。特定の祖先を共有する人々の集まりである出自集団や、個人を中心に広がる双系的なキンドレッドとよばれる集団なども、多くの社会にみられる親族集団である。

[濱本 満]

法律上の親族

親族は、親類・親戚(しんせき)などとよばれるものと同じものである。ただし、法律上は、(1)6親等内の血族、(2)配偶者、(3)3親等内の姻族に限定される(民法725条)。このように、法律的に親族の範囲を規定することは、第二次世界大戦前の明治民法時代において「家」の外郭団体としての「親族」の存在を明らかにする意味があったし、また、実際に親族が果たす役割も大きかったが、夫婦とその未成熟の子を中心とする現行民法のもとでは、あまり大きな意味をもたない。というのは、ある者の近親であることによってある法律上の効果が与えられるというような場合には、個別的、具体的にその親族の範囲が定められる場合が多い。たとえば、扶養義務を負う親族、相続する権利のある親族、近親婚として結婚が禁止される親族など、重要な場合は、すべてその目的に応じて具体的にその範囲が定められているから、前記の親族の定義はそれらの場合には、まったく不要となるわけである。現在でも前記の親族の範囲が役にたつのは、結婚などの取消し、親権喪失などの請求、後見人や後見監督人の選任・解任などの請求の場合に限られる。また、いずれの場合にせよ、実際の親類づきあいをしているかどうかが法律上の親族であるかどうかにはまったく関係がない。

[高橋康之・野澤正充]

血族・姻族

血族とは、血のつながりのある者同士をいう。養子と養親との間には、本来血のつながりはないが、法律上は養子縁組の日から血族として取り扱われる(法定血族という。民法809条)。それだけでなく、養子は養親の血族との間にも血族関係があるものとして取り扱われる(その逆、すなわち養親と養子の血族との間には親族関係を生じない)。養子縁組による血族関係は離縁によって消滅する。養親が死亡したのちでも、養子は家庭裁判所の許可を得て離縁することによって、養親の血族との親族関係を切ることができる(同法811条6項)。なお、養子縁組によって養子が養親の血族と親族になっても、本来の血族との間の親族関係はそのまま存続するのは、もちろんである。

姻族とは、配偶者の一方と他方の血族との間をいう。妻からみて夫の親や兄弟は姻族であり、親からみれば息子の妻は姻族である。また、子からみて父の後妻や、夫からみて妻の連れ子なども姻族である。姻族関係は、離婚によって消滅する。夫婦の一方が死亡しただけでは姻族関係は当然には消滅しないが(夫が死んでも妻は舅(しゅうと)・姑(しゅうとめ)との姻族関係は切れない)、生存配偶者が姻族関係終了の意思表示(戸籍の届け出による)をすれば、消滅する。

[高橋康之・野澤正充]

直系親・傍系親

直系親とは、自分からみて、父・祖父や、子・孫などのように、直通する系列にある親族をいい、傍系親とは、兄弟姉妹の間、伯叔父母と甥姪(おいめい)の間、いとこ同士のように、共同の祖先によってつながる関係にある者同士をさす。どちらも、血族のほか姻族も含む(息子の妻と父とは直系姻族、妹の夫と兄とは傍系姻族の関係にある)。

[高橋康之・野澤正充]

尊属・卑属

ある人を基準として、親族関係において、その人より先の世代にある者を尊属といい、その人より後の世代にある者を卑属という。直系親・傍系親の分類と結び付いて、直系卑属・傍系尊属などと用いられる。自分の親や祖父母は直系尊属、子や孫は直系卑属、伯叔父母は傍系尊属となる。なお、普通、直系尊属・直系卑属などという場合には、血族だけで姻族は含まれない。

[高橋康之・野澤正充]

親等の数え方

親等とは、親族関係の遠い近いを計る尺度である。直系親の場合には、世代の数がそのまま親等となる(親と子とは1親等、孫と祖父母とは2親等)。傍系親の場合は、その一方から共同の始祖にまでさかのぼり、他の一方に下るまでの世代の数を数えて、これを定める(民法726条)。たとえば、兄弟の間では、その共同の始祖は父母であるから、兄から父まで1世代、さらに父から下って弟まで1世代で、結局兄弟は2親等の親族である。同様に、伯叔父母と甥姪の間は3親等、いとこ同士は4親等である(どちらも共同の始祖は祖父母)。姻族の場合も、血族の場合と同様の計算による(息子の妻と父とは1親等の直系姻族、甥の妻と伯叔父とは3親等の傍系姻族)。なお、配偶者には親等はない。

[高橋康之・野澤正充]

百科事典マイペディア 「親族」の意味・わかりやすい解説

親族【しんぞく】

→関連項目家|家族|傍系尊属|傍系卑属|まき

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「親族」の意味・わかりやすい解説

親族

しんぞく

relatives

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「親族」の読み・字形・画数・意味

【親族】しんぞく

字通「親」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の親族の言及

【出自】より

…出自の様式および型を考えるにあたり重要なことは,親子関係の連鎖が所与の社会において,個人の集団またはカテゴリーへの成員資格規準として認識されているかいないかである。というのは,このような親子関係の連鎖が個人の集団またはカテゴリーの所属に際し,重要な成員資格の規準とはなっていない社会があるからであり,従来ややもすると〈親族kinship〉関係を出自関係と混同するような議論がみられ,それが議論の混乱を招く原因にもなってきた。 出自の原則はかつては親族関係にとってより基本的な原則であるといわれ,かつまた出自の原則が世界のほとんどの社会において,構造上の基本原則であるとまで主張されていた。…

【義絶】より

…日本中世における親権のあり方を示すとともに,日本と中国の家族関係・秩序の差異を示すものとして注意される。勘当不孝【小田 雄三】

[近世]

江戸時代には勘当・久離とともに,親族関係断絶行為をあらわす語として用いられ,とくに従兄弟間などのように同等の親族間の断絶行為を意味した。ただしそれは享和年間(1801‐04)以降のことで,それ以前には勘当・久離を含めた意味で使われたこともあり,目下の親族から目上の親族への絶縁を意味した時期や,百姓町人における久離を武士の場合義絶と称した時期もあった。…

【血族】より

…本来は血のつながりのある者,すなわち血縁者の意味である。民法は,このほか,養子縁組によって発生する親族をも血族になぞらえて同じ扱いをしている(727条)。前者を自然血族,後者を法定血族とよぶ。…

【出自】より

…出自の様式および型を考えるにあたり重要なことは,親子関係の連鎖が所与の社会において,個人の集団またはカテゴリーへの成員資格規準として認識されているかいないかである。というのは,このような親子関係の連鎖が個人の集団またはカテゴリーの所属に際し,重要な成員資格の規準とはなっていない社会があるからであり,従来ややもすると〈親族kinship〉関係を出自関係と混同するような議論がみられ,それが議論の混乱を招く原因にもなってきた。 出自の原則はかつては親族関係にとってより基本的な原則であるといわれ,かつまた出自の原則が世界のほとんどの社会において,構造上の基本原則であるとまで主張されていた。…

【服忌令】より

…江戸幕府では,これらをもとにして5代将軍徳川綱吉の1684年(貞享1)儒者林鳳岡(ほうこう),木下順庵,神道家吉川惟足(これたり)らの参画の下に,服忌令を制定公布,その後数次の改正の後,1736年(元文1)最終的に確定した(表参照)。服忌令は,そこに載せられた範囲の親族が原則として親類とされて互助などの義務を課せられるほか,それら親類の間に尊卑,親疎によって6段階の格差が設けられ,家父長制的な家族,親族秩序の強化に役だてられた。諸藩も幕府の服忌令をそのまま,あるいは変更を加えて用いた。…

※「親族」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...