関連語

精選版 日本国語大辞典 「狩装束」の意味・読み・例文・類語

かり‐しょうぞく‥シャウゾク【狩装束】

- 〘 名詞 〙

- ① 狩に出る時の装束。普通は狩衣に狩袴を着た。

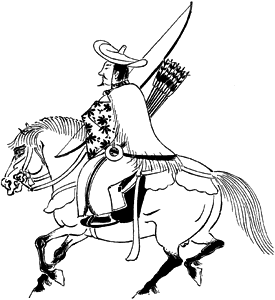

- ② 平安末期から、武士が狩をする時の装束。狩衣、水干または直垂(ひたたれ)を着け、行縢(むかばき)をはき、綾藺笠(あやいがさ)あるいは竹笠をかぶり、太刀腰刀を佩用、矢などを所持する姿。かりそうぞく。

狩装束②〈石山寺縁起絵〉

狩装束②〈石山寺縁起絵〉- [初出の実例]「かりしゃうそくしたる武士、十四五騎行あひたてまつる」(出典:中院本平家(13C前)一〇)

- 「和田の義盛かりしゃうぞく、たかすへて御供なり」(出典:幸若・夜討曾我(室町末‐近世初))

- ③ 召具の装束。冠、褐衣(かちえ)、狩袴、葈脛巾(いちびはばき)などからなる姿。

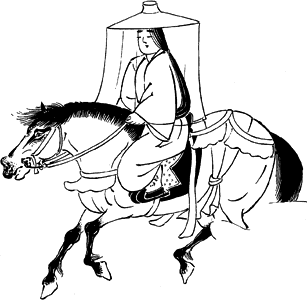

- ④ 女子の遠行の時の装束。

狩装束④〈石山寺縁起絵〉

狩装束④〈石山寺縁起絵〉- [初出の実例]「武士等関東の命に任て前後を加護し奉る。次に准后于時三位局。其外狩装束の女房。馬上にて両三人。殿上人には六条少将忠顕〈略〉一人閑道を供奉す」(出典:梅松論(1349頃)上)

かり‐そうぞく‥サウゾク【狩装束】

- 〘 名詞 〙 =かりしょうぞく(狩装束)

- [初出の実例]「しのびてかよひ侍ける女のもとより、かりさうそくおくりて侍けるに、すれるかりぎぬ侍けるに」(出典:後撰和歌集(951‐953頃)恋二・六七九・詞書)

改訂新版 世界大百科事典 「狩装束」の意味・わかりやすい解説

狩装束 (かりしょうぞく)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「狩装束」の意味・わかりやすい解説

狩装束

かりしょうぞく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の狩装束の言及

【狩装束】より

…狩衣(かりぎぬ)装束のこと。〈かりそうぞく〉ともいう。また狩の御衣(おんぞ)ともいった。中世以後,狩衣が一般の服装になったため,とくに鷹狩や武家の狩猟の装束をいうこともあった。鷹狩など中古の装束では,狩衣,腹纏(はらまき),小手(こて),行縢(むかばき),草鞋(わらぐつ)などからなり,武家の狩猟では直垂(ひたたれ)に行縢をつけ野太刀,綾藺笠(あやいがさ)の装束をさした。狩衣【日野西 資孝】…

※「狩装束」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...