精選版 日本国語大辞典 「砕氷船」の意味・読み・例文・類語

さいひょう‐せん【砕氷船】

- 〘 名詞 〙 海面の氷をくだいて船舶の進路をつくる、特別の装置がしてある船。《 季語・冬 》

- [初出の実例]「彼の砕氷船エルマック号が」(出典:風俗画報‐二八八号(1892)露国旗艦轟沈の情況)

改訂新版 世界大百科事典 「砕氷船」の意味・わかりやすい解説

砕氷船 (さいひょうせん)

ice breaker

氷海域で水面に張った氷を砕いて航行できる船。十分に広い開氷面を形成し,後続の輸送船団などを安全に航行できるよう誘導する誘導型砕氷船と,自船のみの航行を目的とした独航型砕氷船に大別され,日本の南極観測船などは後者に属するが,カナダ,ロシアなどでは前者が主流である。

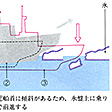

氷海域での砕氷船の航行には,連続砕氷航行とチャージング(ラミングともいう)航行がある。前者の方法がつねに前進を続けながら氷を砕くものであるのに対し,チャージングとは,砕氷船の能力以上の氷結域で行う助走つきの砕氷方法で,まず,船の長さの2~3倍の助走距離から前進して結氷域に突入し,船首を氷盤に乗り上げ氷を圧砕,次いで後進して氷盤から離脱し,再び前進するという,前後進操作を繰り返し砕氷を行うものである。

船型の特徴

砕氷船は航路幅を広く取り,かつ操縦性をよくするため,長さに対して比較的船幅が広い船型が多く,長さと幅の比は4~5程度である。また,船体と氷との密着を少なくするため,中央平行部のない凸面状の外板形状となっている。船首形状は,チャージング時の砕氷効果を高めるため,約15~30度の船首傾斜角をもち,船首下端には氷上への過大な乗上げによる安定性の低下を防止するため船首スケグが設けられている。船首付近で砕かれた氷を,後方に流して砕氷効果を高めるために船首プロペラを装備する例もある。船尾の舵の上部には,後進時の舵上面の保護のためアイスホーンが設けられ,また,プロペラへの氷の流入を防ぐため,プロペラ周囲に円筒形の構造物を配置したノズルプロペラを採用している例が多い。主船体の形状は,船首で砕かれた氷をうまく玄側へ押し出して抵抗を減らし,また氷結域で閉じ込められたとき(ビセットという)に氷から受ける力を緩和するため,丸形の断面で傾斜した船側をもつものが多い。

構造,強度

砕氷船は,氷板に包囲されたときに受ける包囲荷重やチャージング時などに受ける衝撃荷重に十分耐えるように船体を補強する必要がある。とくに氷との接触の激しい水線付近はアイスベルトice beltと呼ばれ,全周にわたって他の部分より厚い外板を使用する。構造材料も-50℃の低温に耐える特殊な低温鋼材が用いられる。アイスベルトの内側は,上下方向に通る肋骨と水平方向の縦通材による格子状の構造が採用され,構造材料としてはアイスベルトと同じく低温に耐える特殊低温鋼材が用いられる。

推進機関

砕氷船はチャージング時の頻繁,かつ急速な反復前後進を行うため,制御性のよい推進システムが必要である。大部分の砕氷船には前後進の最大推力を容易に出しうるようにディーゼル主機駆動の電気推進方式が採用されているが,大出力を要する場合にはガスタービン主機を採用する例もある。プロペラやプロペラ軸は,砕氷時のプロペラ負荷変動や氷海のプロペラへの衝撃に十分耐えうる強度をもつよう設計され,大出力を要する砕氷船では3軸船となることが多い。

特殊設備

砕氷船では,氷中で閉じ込められた場合の船体の凍結防止や,氷盤へ乗り上げた場合の離脱のための手段として,船を左右に傾斜させるヒーリング装置や,前後方向の姿勢を調節するトリミング装置がある。いずれもバラスト水を前後左右のタンクに移動させることによって姿勢の制御を行うものである。上部構造物や甲板上の器材への着氷は安定性を低下させ転覆の危険をもたらすため,着氷防止を図る必要がある。また,外板に接している燃料や清水タンクには加熱装置が必要である。空気や温水などを船体外板に噴射させて船体抵抗を減少させ,砕氷効率を高めるエアバブリング装置を用いる砕氷船もある。

世界の砕氷船

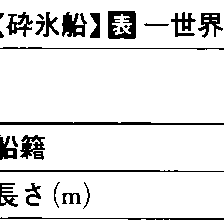

砕氷を主目的とした砕氷船は,19世紀半ばに出現したといわれている。現在,世界の砕氷船は100隻以上建造されており,ロシア,カナダ,アメリカや北欧諸国に多い。最大級の砕氷船は,ロシアのブレジネフBrezhnev級の原子力砕氷船で,排水量2万3460トンである。日本では,南極観測船として貨物船を改造した宗谷(退役)に続き,1965年には初の本格的な砕氷船〈ふじ〉が,さらに82年に排水量1万9000トンの〈しらせ〉が建造されている(表参照)。

執筆者:国武 吉邦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「砕氷船」の意味・わかりやすい解説

砕氷船

さいひょうせん

ice breaker

水面に張り詰めた氷を割って航路を開く船。外洋砕氷船では単に航路を開くだけでなく、海洋観測、極地基地などの支援、氷海での救難などを目的とする船が多い。砕氷方法には、薄い氷を進航しながら割ってゆく連続砕氷と、船を加速しながら厚い氷に衝突して突き進む操作を反復するスラミング砕氷がある。スラミング砕氷では、衝突力だけで氷を割るより、氷の上に船体を乗り上げて重量も利用するほうが効率的である。そこで、最近の砕氷船は、乗り上げやすいように船首下部の傾斜をより水平に近づけ、断面も砕氷能力を向上させる形状がくふうされている。割れた氷片でプロペラが傷つかないように、断面形状にお椀(わん)形の丸みをつけて氷が浮き上がりやすくし、船尾まで流れた氷がなるべくプロペラから離れてゆく船体形状をとっている。また、加速のために後進する場合に氷が舵(かじ)に当たるのを防ぐため、船尾端部の船体が舵の後方に垂れ下がった角状(つのじょう)突起があるのも砕氷船の特徴の一つである。船体の構造はとくに強固で、普通の船よりはるかに鋼材の使用量が多い。ことに、喫水線近くの氷がよく当たる部分は、外板の厚さを増した耐氷帯ice beltが船体を取り巻いている。推進装置はほとんどが、ディーゼルまたはタービンの主機関で発電し、電気モーターでプロペラを駆動する電気推進方式である。スラミング砕氷や氷の間のジグザグした航路で頻繁に前進・後進を繰り返す砕氷船には、推力の制御が簡単にできる電気推進式が便利なためである。

砕氷船は、氷海につながる海岸線が長いロシア、カナダで多く建造されている。ロシアはソ連時代の1959年、世界最初の原子力砕氷船レーニン号(1万5740排水トン、4万4000馬力)を建造し、1975年には第二船アルクチカ号(1万9300排水トン、7万5000馬力)を完成、1977年には同型のシベリー号を加えた。その後ロシア号(1985)、セブモルプーチ号(1988)、ソビエト・ソユーズ号(1989)など多くの砕氷船を進水させた。ロシアとなってからもヤマル号(1992)、50リュート・ポベードゥイ号(2007)などを建造、現在ロシアは多くの原子力砕氷船を保有している。

日本では1956年(昭和31)、海上保安庁の宗谷(そうや)(2497総トン)が第二次世界大戦後初の南極観測業務に就航した。宗谷は1938年(昭和13)完成の灯台補給船に大改造を加えたもので、1962年まで予備観測とも6回の南極航海に従事し、現在は東京都の船の科学館に係留、保存されている。宗谷の任務を引き継いだ防衛庁(現、防衛省)のふじ(常備排水量7760トン、連続砕氷能力0.8メートル、1965年完成)は、南極観測が再開されて防衛庁が担当するようになった1965年の第七次から1982年の第二十四次まで18回の南極航海を終え、防衛庁の新鋭砕氷艦しらせに任務を譲った。現在、ふじは名古屋海洋博物館に保存されている。しらせは排水量1万1600トン、全長134メートル、ディーゼル電気推進3万馬力、最大速力19ノットで、1.5メートルの連続砕氷能力をもち、原子力砕氷船を除けば世界でも大型の砕氷船であった。

[森田知治]

しらせは1983年の第二十五次南極観測から2007年(平成19)の第四十九次まで、25回の南極航海を行い、退役した。代替の南極観測船は2009年に竣工。前任船の名称を受け継いで船名は「しらせ」で、排水量1万2500トン、全長138メートル、ディーゼル電気推進3万馬力、巡航速力15ノット、1.5メートルの連続砕氷の能力をもつ。

[編集部]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「砕氷船」の意味・わかりやすい解説

砕氷船

さいひょうせん

icebreaker

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「砕氷船」の意味・わかりやすい解説

砕氷船【さいひょうせん】

→関連項目南極観測船

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...