改訂新版 世界大百科事典 「聴力検査」の意味・わかりやすい解説

聴力検査 (ちょうりょくけんさ)

audiometry

hearing test

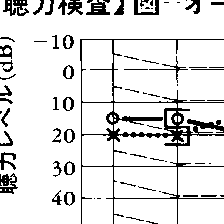

聴覚検査ともいい,〈きこえ〉の能力を測定する検査をいう。耳の遠い人について,難聴の程度と性質を測定することにより社会生活上における適応能力をはかり,また難聴の原因を診断する目的をもって行われるが,今日,きわめて重要な検査となっている。検査音には厳密に規定された純音および語音,雑音などが使用され,方法には被検者の応答による自覚的検査と生体電気現象などを応用した他覚的検査がある。また特殊な方法として,音の与え方をくふうした幼児聴力検査,および学童,騒音環境下の作業者を対象とした選別聴力検査などがある。最も基本的な検査は純音オーディオメーターによって行われる。この装置は125Hzから8000Hzまで,オクターブごとに7段階の周波数の純音が,任意の強さで発振されるものであり,やっとききとれる聴力レベル,すなわち最小可聴域値をそれぞれの周波数別に結んだオーディオグラムaudiogramを作成することによって,難聴の程度を診断することができる。さらに検査音を気導受話器(いわゆるイアホンで,これによる検査法を気導測定という)と骨伝導型の受話器(これによる検査法を骨導測定という)で測定した二つのオーディオグラムを比較することにより,難聴の発生部位が中耳伝音系か内耳以後の感音系であるかを知ることができ,精密聴力検査の出発点となる。また日本では言葉による検査で〈ア〉〈サ〉などの単音節を用いるが,補聴器の適応などには重要な検査である。また難聴部位を鑑別するためには,音の物理量と心理量が不均衡となるために生じるレクルートメント現象(補充現象)の有無をみる検査法が発達しており,これによって内耳の病気を鑑別することができる。また,方向感などを利用した両耳聴力検査によって聴覚中枢の病気が鑑別できることがある。他覚的聴力検査の代表例には,中耳の病態を推定できる中耳インピーダンス測定法,音刺激によって脳幹部から発生する特殊な脳波である聴性脳幹反応をコンピューターによって加算記録する方法がある。後者の方法は乳幼児の聴力の推定,難聴の鑑別に有用であり,近年急速に発達し,普及している。

→聴覚

執筆者:佐藤 恒正

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報