関連語

精選版 日本国語大辞典 「貴徳」の意味・読み・例文・類語

きとく【貴徳】

改訂新版 世界大百科事典 「貴徳」の意味・わかりやすい解説

貴徳 (きとく)

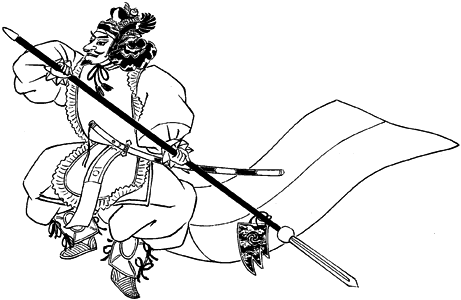

雅楽,舞楽の曲名。高麗(こま)楽にふくまれ高麗壱越(いちこつ)調。一人舞で武(ぶ)ノ舞。帰徳とも書き,貴徳侯,帰徳隻ともいう。番舞(つがいまい)は《散手》。裲襠(りようとう)装束に竜甲(たつかぶと),面(鯉口と人面の2種ある)をつけ,太刀と鉾を持って舞う。漢を封じた匈奴の王が凱旋して帰徳侯になったという故事にもとづく。演奏次第は,《高麗小乱声(こらんじよう)》-《高麗乱声》(登場,出手(ずるて))-《小音取(こねとり)》-破(四拍子)-急(唐拍子)。破と急が当曲舞。急の章のうちに舞人は退場する。ときとして,番子(ばんこ)という従者が2人,鉾を持って舞台の下で舞人に受け渡しをすることもある。童舞(どうぶ)としても舞われる。

執筆者:加納 マリ

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「貴徳」の意味・わかりやすい解説

貴徳

きとく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...