精選版 日本国語大辞典 「鄭和」の意味・読み・例文・類語

てい‐わ【鄭和】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鄭和」の意味・わかりやすい解説

鄭和

ていわ

(1371?―1434?)

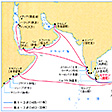

中国、明(みん)朝の宦官(かんがん)で、七度にわたる南海への航海を指揮した。雲南省昆陽(こんよう)州の生まれで、姓は馬氏。代々のイスラム教徒の家系である。雲南が明朝の支配下に入ったとき、捕らえられて宦官にされた。燕(えん)王(永楽帝)に仕え、その即位とともに、宦官の長官である内官監太監に起用され、鄭姓を賜った。そして1405年から33年の間に、七度の大航海の司令官を務めた。「鄭和の西洋下り」は第1~3次(1405~07、1407~09、1409~11)がコジコーデ(カリカット)、第4~7次(1413~15、1417~19、1421~22、1431~33)がホルムズを最終地としたが、別働隊はアフリカ東岸から紅海沿岸に進出した。彼の率いる船団は宝船、西洋取宝船などとよばれた大型の商船(長さ150メートル、幅62メートル)六十数隻からなり、乗員も二万数千人に上った。このほか第6次と第7次の間の1424年彼はパレンバンに出使している。「鄭和の西洋下り」は中国史上最大の航海事業であったばかりでなく、世界史上にも例のないものであった。その主たる目的は政府直営の海外貿易の促進にあり、中国国内はもちろん、相手国の社会や経済にも大きな影響を及ぼした。

また、随行者の著作である『瀛涯勝覧(えいがいしょうらん)』『星槎(せいさ)勝覧』などにより、中国人の東南アジア方面に関する知識が深まり、華僑(かきょう)の進出の端緒となったことも見逃せない。

[寺田隆信]

『馬歓著、小川博訳注『瀛涯勝覧』(1969・吉川弘文館)』▽『寺田隆信著『中国の大航海者・鄭和』(1984・清水新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「鄭和」の意味・わかりやすい解説

鄭和 (ていわ)

Zhèng Hé

生没年:1371ころ-1434ころ

中国,明代の宦官で武将。29年間に前後7回にわたる南海遠征を行い,〈鄭和の西洋下り〉と呼ばれ後世に知られる。雲南省昆陽(昆明市晋寧県)の人。姓を馬といい,その先祖は西域出身とされる。イスラム教徒で,燕王棣(てい)に仕えて武功があり,棣が永楽帝となるに及んで内官大監(宦官の最高職)に抜擢され,また1404年(永楽2)には鄭姓を賜った。三保(三宝)大監と通称される。

彼の南海遠征は第1回(1405-07)がベトナム,ジャワ,スマトラ,マラッカ,セイロンよりインド西岸まで,第2回(1407-09)はほぼ同様なコースをインド西岸まで,第3回(1409-11)がタイ,ジャワ,マラッカ,セイロン,インド西岸まで,第4回(1413-15)がほぼ同様のコースをインド西岸に出てペルシア湾方面まで,また別働隊はスマトラよりアフリカ東岸アラビア半島方面へ,第5回(1417-19)が,ほぼ同様のコースをアラビア湾口ホルムズまで,また別働隊はアラビア半島,アフリカ東岸へ,第6回(1421-22)がスマトラまで,別働隊はペルシア湾,アフリカ東岸方面へ,最後の第7回(1431-33)がベトナム,ジャワ,スマトラ,マラッカからインド西岸を経てホルムズまで,また別働隊はアラビア半島メッカへそれぞれ至っている。これら遠征艦隊の規模は,第1回が大船62隻,兵員2万7800余人,第7回が兵員2万7550人という大きなものであった。

この遠征の影響については莫大な費用を投じて無名の宝を持ち帰っただけで,国内経済を困窮させたとする批判がある一方,この遠征の結果,盛んとなった朝貢貿易が当時発展しつつあった蘇州の絹織物工業や景徳鎮の陶器工業に刺激を与え,資本制生産への移行を加速させたとする二つの見方に分かれる。それにしても,この遠征が原住民の首長に明朝の勢威を認めさせ,さらにジャワ,スマトラ方面に流寓していた華僑の状況を明らかにするとともに,これを統制して明朝に服せしめ,のちの東南アジアへの華僑の大進出のはるかな先駆となるものだったことはたしかであろう。

執筆者:船越 昭生

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鄭和」の意味・わかりやすい解説

鄭和

ていわ

Zheng He; Chêng Ho

[没]宣徳10(1435)? 南京

中国,明の宦官で武将,南海遠征の総指揮官。三保太監,三宝太監とも呼ばれる。昆陽 (雲南省晋寧県) の人。本姓は馬。法名は福善。先祖は元朝のとき西域から雲南に移住したイスラム教徒。父はマハッジ (馬哈只) ,母は温氏。洪武 15 (1382) 年雲南が明朝に征服されると,明軍に捕われ,やがて宗室の燕王 (→永楽帝 ) のもとで宦官となって仕えた。靖難の変 (1399~1402) では燕王に従って武功をあげ,永楽2 (1404) 年に内官太監に抜擢され,鄭姓を賜った。翌3 (1405) 年成祖永楽帝の命を受けて南海経略にあたり,宣徳8 (1433) 年まで前後7回,大船隊を指揮して東南アジアから西南アジアにかけて 30余国に遠征した。この遠征は,ヨーロッパ人来航以前における南方アジアの最大の事件であった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「鄭和」の解説

鄭和(ていわ)

Zheng He

1371~1434頃

明の永楽帝に仕えた宦官(かんがん)の出といわれる武将。昆陽(雲南省晋寧県)の人。ムスリムの家系で,南海遠征の指揮者として著名。その遠征は30年間に前後7回に及んだ。1回(1405~07年),2回(07~09年),3回(09~11年)の遠征では東南アジアから南インド西岸に至り,4回(13~15年),5回(17~19年),6回(21~22年),7回(31~33年,宣徳帝時代)ではペルシア湾,アラビア,アフリカ東岸に至った。大船隊の巡航は歴代王朝にみられない壮挙で,南海諸国の朝貢を促進した。また南海への知識を高め,南洋華僑(かきょう)が発展する契機となった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

百科事典マイペディア 「鄭和」の意味・わかりやすい解説

鄭和【ていわ】

→関連項目宦官|明

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「鄭和」の解説

鄭 和

ていわ

明初期の武将

雲南出身のイスラーム教徒。宦官 (かんがん) 。燕 (えん) 王(のちの永楽帝)に仕え,靖難の変で功績をあげて信任され,特命を受けて前後7回(ほか海外遣使1回)にわたり(1405〜33),大船隊を率いて東南アジア・インド南岸・西南アジア諸地方に渡航し,さらに分遣隊はアフリカ東岸にまで達した。その目的は建文帝の行方追及に名をかりた在外華僑への示威,明朝統一後の国威宣揚と,大型貿易船による一種の官業貿易にあったとみられる。これ以後,中国人の南海に対する知識が増大し,また各地から多くの使節が来朝し,現地の産物をもたらした。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鄭和の言及

【インド洋】より

…彼らの活動は長らくインド南西海岸のキーロン,カリカットを西限としていたが,そのルートではもっぱら中国船が用いられたことは元代のマルコ・ポーロやイブン・バットゥータらが証言している。15世紀になると鄭和の7次にわたる遠征隊(1405‐33)がホルムズ,南アラビアのアデン,ジュッダ,メッカ,東アフリカのマリンディにまでいたった。12世紀以来の中国のジャンクは,普通3~4本マストの四角帆,鉄釘を用いた大型船で,羅針盤を備えていた。…

【華僑】より

…元の末には中国の海賊が東南アジアの海上に勢力を張り,スマトラのパレンバンがその根拠地で在留中国人も数千家に上って,さながら独立国の観を呈したという。1405年(永楽3)から明の成祖が数回にわたって鄭和を南海遠征に派遣したのは,これらの海賊を鎮定して政府による貿易独占を図るのが目的であった。当時すでにスマトラのほかジャワ,フィリピン,シャム等には相当数の中国人のいたことが,そのときの従軍者の記録にみえる。…

【水運】より

… 一方,華北華中の沿岸で漕運が盛んであったころ,東南海岸の海路も唐・宋を通じて繁栄していた。モンゴル帝国は東アジアより西アジアに至る広大な版図をもっていたため,南海経由の海外との接触交流は飛躍的に進み,マルコ・ポーロをはじめとするヨーロッパ人の来訪もあると同時に,明の鄭和(ていわ)にみられるように,中国人も南海へ進出していった。これは東南アジアの沿海都市に中国文化の根を下ろすことになり,またこうして太くなったルートを通じて中国が西洋の近代化の波を受けることになる。…

【スリランカ】より

…しかし,いずれも定説とはなっていない。 15世紀初頭に鄭和の船隊が来島し,中国(明朝)の朝貢国となるが,植民地として実質的な支配を受けることはなかった。1505年にポルトガルの艦隊がコロンボ近くに漂着した。…

【パラメシュバラ】より

…1380年ころジャワ島のマジャパイト王国がパレンバンを攻撃した際に同地を逃れ,90年ころマレー半島南端近くのマラッカに移り,ここでマラッカ王国を建てたものと考えられる。彼の存在が確実に知られるのは1405年が最初で,当時この地域を訪れた明の鄭和(ていわ)の艦隊との接触を通じて中国の朝貢国となり,11年にはみずから中国を訪れている。これは当時マレー半島に進出しつつあったタイのアユタヤ朝の圧力に対抗するためであった。…

【明】より

…東北にも意を用い,建州衛を設けて女真族を羈縻(きび)し,黒竜江下流に奴児干(ぬるがん)都司を設けた。南方ではベトナムの混乱に乗じて出兵し,安南布政司を設けて直接支配下に置いたほか,宦官(かんがん)鄭和に大船団を率いさせ,南海からインド洋,さらに東アフリカに達する大遠征を行わせた。鄭和の遠征は,洪武帝の海禁政策のわくの中で,海外諸国の朝貢貿易を促進するところに,最大の意味があり,それはある程度成功を収めたと考えられるが,後の時代への影響としては,中国人の海禁を犯した海外活動を勢いづけたように思われる。…

【ムラカ王国】より

…彼は当時マレー半島に勢力を伸ばしつつあったタイ(シャム)のアユタヤ朝に服従し,貢物を納めていた。15世紀に入ると明の使節がこの地域を訪れるようになり,さらに1405年から33年までの間に鄭和(ていわ)の船隊が東南アジア,南アジアの各地を訪れると,ムラカはその補給基地となり,倉庫が設けられた。これによりムラカは国際貿易港になり,各地から商船,商人が集まった。…

※「鄭和」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

[1371~1434ころ]中国、

[1371~1434ころ]中国、 中国の小惑星探査機

中国の小惑星探査機