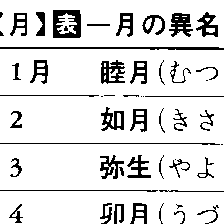

地球のまわりを回る天体で,太陽に次いで明るい天体である。その公転の周期はほぼ1ヵ月であるところから時間の単位としても使われ,また,この単位をもとにして,1年は12ヵ月に分けられている。

衛星としての月

月は地球のまわりを回る唯一の天然の衛星で,地球の中心と月の中心との間の平均距離は38万4400km,地球の赤道半径の60.2682倍である。この赤道半径と月の軌道の平均半径の比率を考えると,月の軌道は大きく,したがって太陽の力の影響も大きく受け,月を全体として分類すると外衛星となる。外衛星は遠隔衛星ともいい,その特色は公転周期が比較的長く,軌道面の母惑星に対する傾斜角がほぼ一定であるということである。外衛星に対し,母惑星に近く,公転周期が短いものを内衛星(近接衛星)という。

軌道の形と大きさ

太陽の引力の影響を大きく受けるので,軌道の大きさ,形なども時間とともにかなり変わるのだが,軌道の離心率の平均値は0.0549,月の軌道面は白道面と呼ばれ,黄道面との傾斜角の平均値は5°8.′7である。上に述べた月と地球の平均距離は,そもそも平均距離ともいうべき楕円軌道の半長径の時間的平均値で,半長径も公転ごとに少しずつ変化している。ケプラーの第3法則によると,公転周期は半長径とともに変化するが,その平均値は与えることができる。

公転周期

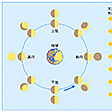

公転周期は基準となる方向をどこにとるかによって異なった値をとる。動かないと思われる恒星の方向を基準にする恒星月の平均値は27.32166日,歳差で動く春分点の方向を基準とした分点月の平均値は27.32158日,動いている太陽の方向を基準にとった公転周期である朔望(さくぼう)月の平均値は29.53059日である。この朔望月は月が満ち欠けを繰り返す周期で,暦の上での1ヵ月は朔望月であることが多い。

形と大きさ

月自体の半径は平均1738kmで,形はほぼ球になっており,山とか谷とかを除けば,球からのずれはせいぜい2~3kmである。この月は,上記の公転周期と同じ周期で自転をしている。このようにゆっくりと自転をしているので,月は多少扁平な形となってもよいのであるが,理論的に計算すると,極半径と赤道半径の差は16mである。また,月から見て地球はいつも同じ方向にあり,月はいつも同じ面を地球に向けているので,地球の潮汐によって地球に向いている赤道の直径は,これに垂直な直径より長いはずといわれていた。ところが,月のまわりを回ったNASAのうち上げたアポロやルナ・オービターの測定によると,地球を向いた面は平均の球から2.6kmほどへこみ,反対側はほぼこれと同じくらいとび出していることがわかった。したがって,月では球の中心と重心とが2kmほどずれている。

質量,密度,重力

月の質量は地球の81.302分の1,7.348×1022kgである。この質量は,アポロなどが月面に近づくときの加速度から推定したものである。これから月の平均密度を計算すると地球の約6割の3.34g/cm3である。また,月面での重力は地球での6分の1で,同じ質量のものでも重量は6分の1になる。

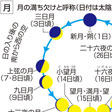

月の満ち欠け

月は太陽の光を反射して輝いているので,月,太陽,地球の位置関係によって輝く部分が違ってくる。これが位相の変化で,その周期が朔望月である。太陽,月,地球がこの順に並んだときは,月の輝いた面は地球からは見えず新月である。この日が朔である。朔から数えた時間を日の単位で表したものが月齢である。新月の月は太陽とほぼ同じく東の空から出て夕方西の空に入る。これから3日ほどたつと西のほうだけが輝く三日月になり,夕方太陽の沈んだ直後に西の空に見える。新月から1週間もたつと半分だけ輝く上弦の半月になり,夕方太陽が西に沈むころに南中する。新月から14.765日たつと,月が太陽と反対側の位置にきて満月となる。月齢がほぼ15日なので,満月の夜は十五夜と呼ばれ,太陽が西に沈むころに東の空に現れる。その後月の出の時刻はさらにおくれ,下弦の半月は夜半に東の空に現れ,朝方南中する。さらに下弦で三日月形になると日の出前に東の空に現れ,また新月にもどる。

明るさ

月の明るさは,満月でもっとも明るくなるのはもちろんであるが,欠けてくると明るさは急激に減り,輝く部分が半分になると,明るさは満月のときの10分の1になる。満月時の明るさは-12.6等で太陽と14.2等の違いがあり,太陽の明るさの48万分の1の明るさということになる。これから計算すると月面の平均の光の反射率は7%ということになる。この値は満月以外ではさらに低くなる。この値は,大気のない水星とほぼ同じで,他の惑星の値に比べてたいへん小さい。例えば地球では40%,金星では85%である。

月の動き

月の出入り

月の出入りの時刻は朔望月によって変化するが,同じ月齢でも時刻はかなり違ってくる。月の出入りの時刻は1日当り約51分ずつおくれるが,この値にも大きな幅がある。太陽が地平線上にある昼の長さが四季によって異なるように,月が地平線上にある時間の長さも1ヵ月の周期で変わるからである。太陽の見かけの軌道である黄道面は赤道面と23°26.′4傾いており,月の軌道面である白道面はこれと平均5°8.′7傾いている。白道面が黄道面と交わっている線はいつも一定の方向を向いておらず,18.6年で360°動く速度で時計の針の動く方向に動いている。そこで,赤道面と白道面との傾きも18.6年の周期で変化している。月が南から北に向かって黄道面をよぎる昇交点が春分点に一致すれば,白道面と赤道面の傾きは23°26.′4+5°8.′7=28°35.′1となり,昇交点が秋分点と一致すれば傾きは23°26.′4-5°8.′7=18°17.′7となる。このために,月が赤道面からいちばん北に,あるいは南にずれる角度はかなり変わる。白道面と赤道面との傾きが28°35.′1あるときには,月が地平線上にある時間の1ヵ月周期の変化の振幅はかなりな量にのぼる。

軌道上の動き

月の軌道は楕円でほぼ近似できるのであるが,太陽の引力だけでなく惑星の引力などの作用で軌道は正確には楕円でなくなる。前に述べた白道面の黄道面に対する昇交点が18.6年の周期で動いていることも,主として太陽の作用である。また,楕円の長軸の方向も,9年の周期で公転と同じ向きに360°動く。軌道の離心率は平均としては0.055なのであるが,太陽の作用で0.043と0.067の範囲で変化する。軌道が円ではないために,月の公転の動きは一様ではない。平均の角速度で動いているとした仮想の月と実際の月とでは,平均6°17′まで差がでてくる。これは中心差と呼ばれる。

月の運動理論を正確に求めることは非常にむずかしい。現在まで使われているのは1923年から採用されているE.W.ブラウンの理論であるが,最近フランスのシャプロンJ.Chaprontらがより精密な理論を完成し,各国で採用されようとしている。

月の自転と秤動

月の自転運動はかなり複雑なのであるが,大ざっぱにみれば次の三つの法則によって支配されているといってよい。(1)月の自転軸の方向は月に対しても空間に対しても固定しており,自転周期は公転周期に等しい。(2)月の赤道と黄道とは一定の角度1°32.′1をなしている。(3)黄道面に対する月の赤道の降交点と白道の昇交点とはつねに一致している。この三つの法則は,17世紀のイタリアの天文学者G.D.カッシニによって観測結果から経験的に求められたもので,カッシニの法則と呼ばれている。この第1法則から,月は地球に対していつも同じ面を向けていることになる。第2,第3法則によれば,月の赤道と白道との傾斜角は,いつも5°8.′7+1°32.′1=6°40.′8になっている。

しかし,月の自転運動をもっと詳しく調べてみると,カッシニの法則は必ずしも成り立っていない。この法則からのはずれは秤動(ひようどう),少し詳しくいえば物理的秤動と呼ばれている。この秤動の量は,月の中心からみて2′以下,地球からみて0.″54以下である。これよりも詳しく月の自転運動のようすを知るためには,秤動を表す数式を知らなければならない。この理論は多くの人によって求められている。

さて,一般に秤動といえば,月面はいつも地球に同じ面を向けているというのも正確ではなく,全体として月面の59%を地球から見ることができるということを指している。こちらは,前記の秤動と区別して幾何学的秤動と呼ぶが,物理的秤動に比べてはるかに大きい。

すなわち,(1)月の赤道と白道面とが6°40.′8傾いていること,(2)月の公転運動は一様ではなく,振幅6°17′の中心差のあること,(3)地上の観測者は地心で見る月を違った方向で見ているという三つの理由のために,幾何学的秤動が起こる。(1)のために1ヵ月の周期で月面は南北にゆれているように見え,(2)のために同じような周期で東西にふれて見える。(3)による見かけの動きは1日周期のもので,主として東西方向のゆれである。

月の表面

表面の模様

月はあばた面といわれ,月の表面には大小さまざまなクレーターがある。いちばん大きなものは直径230kmもあり,直径1km以上のものは,月の表側だけでも30万個ある。クレーターは全面にくまなく見られるのであるが,全体として月は二つの部分に分けられ,暗い平らな部分を海,やや明るい少しぎざぎざした部分を陸と呼んでいる。月全体として光の反射率は悪いのであるが,そのなかでも海の部分はとくに悪いといえる。月面には,このように暗い黒く見える部分とやや明るい部分があるために,月面でウサギが餅をついているとか,いろいろな話が生まれたのである。

月の表側には15ほどの海がある。海は円形で,北東部にある危難の海が卵形に見えるのは,これがへりにあるための見かけ上のことである。北西部にある嵐の大洋なども有名で,直径は250kmから300kmもある。海は少し高い山脈にとりかこまれていることが多いが,山脈にはアルプス,コーカサス,アペニンなど地球上のものをまねた名まえのついたものと,ライプニッツ,ダランベールなど有名な科学者の名まえのついたものがある。南極や,月のへりには山も多く,6000mから8000mの高さのものまである。山はだいたいにおいて山脈をなしているのだが,北海の雨の海のなかのピコとかピトンなど,孤立した山もある。

クレーターにも有名な科学者の名まえがつけられている。大きなクレーターはえぐられたように,まわりは円形の周壁でとりかこまれている。月面上で最も大きい直径230kmのクラビウスと名づけられたクレーターでは,周壁は外側で測ると4900mの高さ,内側で測ると1600mの高さである。クレーターの内部は平原であるが,その中央に山がきり立っていることが多い。ところが小さいクレーターとなるとこんなことはなく,ただのくぼみにすぎない。

月面で特徴的なのは,いくつかのクレーターから四方八方にのびる光条で,嵐の大洋中のコペルニクス,ケプラー,アリスタルコスといったクレーター,南極に近いチコと呼ばれるクレーターからのものがとくに目をひく。光条は満月のときにとくに明るくなる。

月の裏側

地球から月面の59%しか見ることができず,残りの41%は見ることができない。この裏側をのぞきこむことができるようになったのは,1959年10月にソ連のルナ3号が月に向かい,月から6500kmのところを通りすぎて月の裏側の一部の写真をとってからである。その後,月のまわりを回るルナ・オービター,あるいはアポロが月面の写真をくまなく撮影し,月の裏側のようすもわかってきた。月の裏側も表側と本質的に差はないが,裏側では陸が多い。海も表側と同じ程度あるが,円形でないものまである。しかし,これをよく見ると,いったんでき上がった海に一部重なって出現したものがあるように思える。

陸,海,クレーターの成因

陸にも海にもクレーターがくまなく見られるが,陸のほうがクレーターの数は多い。クレーターは大小さまざまの隕石の落ちたあととすれば,陸のほうが海より古い地形であるといえる。クレーターが多いにもかかわらず陸のほうが光の反射率の高いのは,陸はカルシウムやアルミニウムに富む岩石からできているからである。この陸の岩石の大部分は隕石の月面への衝突によって破砕混合されてできた角レキ岩の組織を示している。月の岩石中の放射性同位元素の割合を調べて年齢を推定すると,46億年から38億年の古いものまであることがわかる。46億年というと月自体の年齢で,月ができたときに起こった大規模な融解分化によって形成された月の表面の一部がまだ残っていると考えられている。

海は陸に比べて若い地形で,海に見られるクレーターは海ができた後にできたものである。海の面もほぼ平たんであるが,39億年前から32億年前にかけて月内部から流出した溶岩流でできていると思われる。海ももともとは大きな隕石によってつくられた円形の低地に,溶岩流が流れでたものと考えられている。海のまわりをとりまく山脈は,この大きな隕石の衝突のときにとび散った岩石でできたものであろう。溶岩は鉄およびマグネシウムに富む粘性の低い玄武岩で,したがって黒く,光の反射率も低いのである。同じ海でも,溶岩流はいくつか見られ,チタンの含有量も違い,このために生じた火山に特有な地形もいくつか見られる。

クレーターのなかにも重なり合っているものがあり,これと海との重なり合うようすを眺めれば,月面の模様の年代を推定することができる。

月面の年代

月面の模様の年代は,雨の海に激突したレンジャーのとった写真によってまず調べられたので,雨の海を中心として年代が分類されている。雨の海は月面の中心から北30°のあたりにあり,雨の海に隕石が大きな孔をあけたときにとび散ったと思われる物質が月面のはるかかなたにまで見られる。これが〈インブリアン代〉の地質である。インブリウムは雨の海のことである。雨の海のまわりの山脈がこれにあたる。インブリアン代の物質が上にのっている地形は〈先インブリアン代〉のものである。雨の海のなかに見られる古い溶岩流もインブリアン代と分類する。同じころに嵐の大洋もでき上がる。そしてここに溶岩流が流れ出たあとに出現したのがコペルニクス・クレーターであり,雨の海の周辺にはエラトステネス・クレーターが雨の海の溶岩流と前後して出現した。エラトステネスもコペルニクスも光条を伴ったクレーターであるが,光条の明るさからコペルニクス・クレーターのほうが新しいことがわかる。ここで,〈エラトステネス代〉と〈コペルニクス代〉の分類がでてくる。おのおのの地質時代の場所で,アポロによって月の岩石が採集され,放射性同位元素によって年代が測定された。この結果,インブリアン代のものは40億年,エラトステネス代のものは,雨の海のなかの溶岩流から32億年前のものであることがわかった。コペルニクス・クレーターの年齢は,その上にある小さなクレーターの数から10億年と推定されている。この地質年代も,さらに詳しい地形の重なり合いから,もっと細かく分けることもできる。

執筆者:古在 由秀

月の岩石

アポロ計画によって月の表面の6ヵ所から月の岩石や表土が地球にもち帰られ,詳しく調べられた。また,ソ連の無人探査機も3ヵ所から少量の月の表土や岩石片をもち帰っている。これらの標本によって月の表層を形成している岩石の性質がかなりよくわかってきた。月の表面で黒く見える海の部分をつくっている岩石は主として玄武岩と玄武岩の角レキを含んだ角レキ岩である。月の海の玄武岩はチタンに著しく富むもの(TiO2 9~13重量%)と富まないもの(TiO2<4重量%)とがある。いずれの玄武岩も地球の玄武岩に比べて鉄が多く,アルカリ,とくにナトリウムが少ない。主要構成鉱物はカンラン石,輝石,斜長石,チタン鉄鉱などで地球の玄武岩と同じである。しかし,金属鉄やトロイライトを含んでいて,地球の大部分の玄武岩より還元的な環境で生じたことがわかる。また,準輝石の一種であるパイロクスフェロアイトやアーマルコライトなどの月の岩石で初めて発見された新鉱物もある。角セン石や雲母などの含水鉱物はまったく見つかっていない。月の表面の白く見える高地をつくっている岩石はいずれも斜長石に富む岩石である。すなわち,大部分斜長石よりなる斜長岩,斑レイ岩と斜長石の中間の斑レイ岩質斜長岩,斜方輝石と斜長石よりなるノーライト,カンラン石と斜長石よりなるトロクトライトなどである。また,斜長石に富む細粒の玄武岩もある。その一部はとくにカリウム,希土類元素,リンに富み,クリープkreep玄武岩と呼ばれている。そのほかに,上記の岩石片を含む角レキ岩も多く存在する。まれな岩石として,大部分カンラン石よりなるダンカンラン岩や花コウ岩質岩石も見つかっている。

執筆者:久城 育夫

単調な風景

アポロ11号や12号が月面におりたって撮った写真を見ると,風景は意外に単調である。これは,月の半径が地球の4分の1で,月面に立つと視野が限られてしまうせいでもあるが,月面図をたよりに月表面の断面図をかいてみると,斜面の割合はとても少ないことがわかる。大きなクレーターの中にたつと,周壁など見えないこともあり,クレーターのなかの平らな部分だけが目だつ。

一方,満月のときの月がとくに明るいということは,月の表面では,光が入ってきた方向にとくに強く光を反射する性質のあることを示している。月の表面が滑らかな鏡面のようなものであったなら,光の反射法則はこうはならず,光の入射角と反射角がひとしくなるはずである。また,後で述べるように,月の表面近くでは,熱の伝導率も電気の誘電率もとても弱いことがわかっている。このようなことを考えると,月の表面の物質は,ミクロン程度のスケールではきわめて複雑で,孔もたくさんあいていると推定されている。このことは,月面は光の反射率も低いという事実からも裏づけられる。ところで,若い地質年代のクレーターや,そこからの光条のもとになっている物質では,光の反射率も,熱の伝導率も少しは高いことも知られている。新しい地形では,ミクロンの大きさの孔などは少ないのであろう。

月の内部

マスコン

1960年代から70年代にかけて,月のまわりを回ったルナ・オービターやアポロの軌道を調べることによってマスコン(mass concentrationの略)というものが発見された。マスコンは重力がまわりに比べて強いところで月の表側の海に対応している。すなわち,海にはまわりよりも密度の高い物質が存在していることになる。まわりのものよりも密度が0.5g/cm3だけ大きいと仮定すると,この重力異常を生ずるためには,厚さが8kmにもなることになる。これが,海の表面をおおう玄武岩状の溶岩にあたる。しかし,月の表側でも静の海や,月の裏側にある大きなクレーターでは,逆にまわりよりも重力が弱く,ここに負のクレーターがあるということがある。いずれにしても,30億年以上にわたって,マスコンの原因となる重い物質が支えられているのだから,月の内部はかなり固いということができる。

月震計でみた月の内部

1969年から72年にかけて月面に送りこまれたアポロ11号から17号までは,月震計(月の地震計)を月面においてきた。月震計によって月の自然の地震を観測したほか,とびあがったアポロから宇宙船の一部を月面におとして人工の地震を起こすことによっても月の内部の状態が調べられた。これでわかったことは,月の表面には,厚さが5mから10mのレゴリスと呼ばれる層があり,ここでは地震の縦波は秒速100mで走る。この下に秒速が250~300mになる層が50mから300mの深さのところまであり,その下の1kmほどの深さまでは秒速が1130mまでになる。この下になると,地震波の速度は急激に増え,秒速4kmにジャンプする。さらに深くなるにつれて,速度は速くなるが,25kmと65kmの深さのところに地震波速度の不連続面があることが,嵐の大洋の下で見つかっている。深さ65kmの不連続面は地球の地殻とマントルとの境に対応し,この上と下とを月の地殻,月のマントルと呼んでいる。25kmの深さでの不連続面は玄武岩の層の下面に対応している。月のマントルは厚く,月の中心から700kmの半径の核がある。

月の環境

月の大気

月には大気がないといわれている。月面での重力の強さが地球の6分の1であること,月面の温度は130℃から-170℃で変化することで,月では大気が支られないといわれている。例えば水素原子が月面にあっても,昼には2時間,夜には3.6時間でなくなってしまう。しかし,少し重い酸素分子となると,月の昼の部分で100万年月面にとどまることができるが,月の年齢の45億年も月面にとどまれる分子はない。

実際,地上から見ても月に大気があるとは思えない。月の暗い部分と明るい部分の境がはっきりしているのも,その証拠の一つである。大気があれば,昼と夜との間に薄明があり,この部分がぼんやり見えるはずだからである。地上からいろいろな観測をした結果,月に大気があったとしても,地上の10億分の1以下ということになっていた。とすると,密度は10⁻12g/cm3ということになり,地上180kmの大気の密度ということになる。

この薄い大気を通して,隕石は抵抗を受けることなく月面にぶつかり,月面の物質をとび散らせるし,太陽からの太陽風もたえず月面にあたっている。したがって,月の大気への物質の補給はいつもあることになる。

アポロ12号,14号,15号にのせられた真空計の測定によれば,月面に存在するガスの全濃度は2×105分子/cm3である。その組成は質量分析計で測られた。これらの測定は,アポロから出されるガスをさけるために夜間行われたが,水素分子,ヘリウム,ネオン,アルゴンからなり,アルゴンを除けばほぼ太陽風のものと一致する。アルゴンは,月の地殻からでてきたものと思われ,昼になると増加する。月の大気はやはり太陽風と地殻からのガスによって補給されていることがわかったが,火山性のガスは見つかっていない。

月面の温度

月面での昼と夜の温度の大きな差は,大気のないことからも推察される。これらの温度は,月面から放射される赤外線の強さの測定から推定される。月面での光の反射率は7%で,あとの93%の光は月面に吸収される。吸収された光は熱となって月面を暖めるが,月の温度に相当した赤外線の放射を放出する。これを受けて温度を測定するのだが,入ってくる光も放出される赤外線も大気などさえぎるものがないから,光が入ってくると温度が上がり,太陽の光があたらなくなると温度が下がる。そこで赤道地帯で太陽が頭上近くにくるころには温度が110℃になり,それから2週間たった真夜中には-150℃まで下がり,さらに太陽の出てくる直前には-170℃にもなる。1年に1,2回起きる月食のときには,太陽の光が短時間に消え失せるので,温度の変化がもっと急激に起こる。この際,温度差が多少小さいのは,チコ・クレーターなどの比較的新しい地形である。

月面下の温度

太陽の光によって暖められた月面は,赤外線を出すだけでなく,熱を月面下に伝える。こうして暖められた月面下の物質も,その温度に相当した放射を放出するのであるが,その多くは月面下の物質に吸収されてしまう。しかし一部の電波は表面まで達し,地球でも受信することができる。そして,電波の波長から,それを放出した深さがわかり,その強度からそこでの温度もわかる。こうして調べてみると,月面下でも1ヵ月の朔望周期で温度は変化するが,深さによってその変動の幅は急激に狭まり,また月面の中央で温度がもっとも高くなる時期は満月からしだいにおくれてくる。そして波長10cmの電波で観測すると,月齢による温度差がなくなる。これは,1mの深さになると,温度が-30℃の恒温層のあることを示している。南極や北極に近い付近での深いクレーターの底には,同じような恒温な場所があると考えられている。

一方,アポロ15号と17号には熱流量の測定装置が積み込まれ,月面に直径2cm,深さ3mの孔が掘られ,孔の中の温度の変化と,まわりの熱の伝導率が測定された。熱伝導率のほうは,3mの深さの点をヒーターで暖めることによってなされた。この温度の測定によっても,月面下45cmのところでは明らかな温度変化があるのに,91cmの深さでは月齢による変化は認められないことがわかった。一方,月面での平均熱流量は1m2当り70mWで,これは地表での値の4分の1で,あまり小さい値とはいえない。こう考えると,月面下1mで恒温層のあるのは,月の内部に放射性同位元素による熱源があり,ここから上に向かって熱が伝わってきているということになる。月の内部のモデルをあたえて計算すると,300kmの深さで温度は1000℃にもなっていると推定されている。

月の磁場

月には磁場がないと考えられていたが,アポロ計画によってもち帰えられた月の岩石には,地球の岩石に見られるような残留磁場が見つかった。しかも,これらの残留磁場は0.02ガウスから1ガウス程度の比較的強い磁場(東京付近での磁場の強さは0.45ガウス)の下でのこされたものと考えられ,その原因についてはかなりの議論がある。一方,アポロが月面上で測定した磁場の強さは300分の1ガウス以下であり,月全体として北極と南極をもつ磁場は非常に弱いこともわかっている。

月の観測

以上述べてきたように,昔から月は望遠鏡を使って観測されており,月面の温度の測定なども行われていた。また,いくつかの月面図もつくられていた。月面での位置の基準となっていたのは,月面の中央に近いメスティングAという小さなクレーターで,このクレーターからたくさんのクレーターや,へりの点までの距離や位置角が測られ,月面図づくりが行われた。このような測定によって,月のへりにはかなり高い山がたくさんあることが見いだされたのである。クレーターをとりまく周壁や,クレーターの中央にある山の高さは,太陽の光の影の長さから推定された。

月の位置の測定は,子午環という器械を使って,子午線通過の時刻やそのときの高度の測定,あるいは月が進むにつれて恒星をかくす現象の測定が利用されてきた。この位置の測定は,アポロ11号が月面にレーザー光逆反射器をおいてきてからは,これを利用して行われ,位置測定の精度は格段に向上したし,月の物理的秤動のようすも明らかになってきた。

執筆者:古在 由秀

月探査機

月の成因や生成の時期,あるいは月の構成物質を調査し,そして人類の他の天体への飛行を目ざして,月へ直接探査機を送る計画が1950年代末からアメリカとソ連により開始された。月へ到達するもっとも経済的な方法は,地球を回る人工衛星の楕円軌道の遠地点を月の公転軌道に接するようにして,遠地点において衛星と月を会合させるもので,この場合月までの所要時間は約120時間となる。地球からの出発速度を上げていくと,やがては地球からの脱出速度(約11.2km/s)に達し,軌道は放物線となる。この場合の所要時間は約50時間となるが,探査機を月に軟着陸させたり,月を回る軌道に投入し孫衛星とするためには,月に近づいた時点で減速の必要がある。探査機を直接月へ送り込もうという試みは,1959年1月,月面への衝突を目ざして打ち上げられたソ連のルナ1号に始まるが,主要な探査機およびプロジェクトを以下に述べる。

ルナ

ソ連の無人月探査機。ルナlunaは月の意。1~3号は重量300kg級,4~14号は1.5t級,15~24号は約5.6t。1959年1月,月面への衝突を目ざしたソ連のルナ1号は,重量361kg,月には命中せず,月から約5000kmを通過,史上初の人工惑星となった。59年9月の2号(重量390kg)は,アルキメデス・クレーターの近くに命中,人類が他の天体に送った最初の物体となったばかりでなく,衝突直前までデータを送信,月に強い磁場や放射線帯のないことを示した。59年10月,月を回って地球にもどる楕円軌道に打ち上げられた3号は,初めて月の裏側の写真を電送,この30枚の写真には月の裏側約70%が写っており,裏側には,海と呼ばれる平たん部の少ないことがわかった。4~8号までは軟着陸に失敗したが,その後重量約1.5tの新しいルナ探査機を月面に軟着陸あるいは孫衛星とする計画が開始され,66年1月,ルナ9号が史上初の軟着陸に成功,着陸時に放出された100kgのカプセルのふたが開き,テレビカメラによって,以後4日間着陸点付近のパノラマ写真を電送した。10号(1966年3月)は近月点350km,遠月点1017kmの月周回軌道に入り,初の孫衛星となった。観測機の重量は245kg,放射線と微小流星体の観測を56日間にわたり行った。さらに69年7月の15号からは重量がゾンドと同じ5.6tとなって第3世代に入り,16号(1970年9月)は,いったん月周回軌道に入った後,豊の海に軟着陸,100gの表土や石のサンプルを収めたコンテナーは月を離陸,スキップ方式でソ連領に帰還,回収された。17号(1970年11月)はルノホートと呼ばれる無人月面移動車を月面に運び込むことに成功した。ルノホートは重量756kg,太陽電池駆動の8輪車で,搭載テレビカメラによる画像を地球に電送,また遠隔操作により運転され,約11ヵ月にわたり10.5km移動して各地点の表土調査を行うとともに2万1000枚の月面写真を撮影したほか,搭載された鏡を利用して,地球からのレーザー光線による地球と月の距離の測定(精度40cm以内)も実施された。19号(1971年9月)は月を回る円軌道にのり,軌道変更実験を実施,20号(1972年2月)は月の高地の表土サンプル約50gを採取して地球に帰還,21号(1973年1月)では,重量840kgのルノホート2号が4ヵ月にわたり約37kmを走破,クレーターの底と高地の表土調査や写真撮影を行った。ルナは以後76年8月の24号まで打ち上げられたが,ソ連の月探査機はこの24号以降発射されていない。

ゾンド

元来,惑星探査機であるゾンドを月探査に用いた重量950kgの3号と,ソユーズ宇宙船を改造,有人月探査の準備飛行が主目的と考えられる重量5.6tの4~8号からなるソ連の無人月探査機。ゾンドzondは探針,探査機器の意。1号および2号はそれぞれ金星,火星へ向けて発射されたが失敗,1965年7月月探査機として打ち上げられた3号は,ルナ3号の未撮影の月の裏側部分の写真を電送した後人工惑星となった。その後アメリカが68年1月のサーベイヤー7号によりアポロ準備のための無人月探査を終了したのに対し,ソ連は68年3月ゾンド4号,9月に5号,11月に6号を打ち上げた。4号は月の近傍を通過して人工惑星となったが,5号は月の周囲を一周した後,史上初めて地球に帰還,インド洋に着水,回収された。6号は,5号と同じような経路をたどったが,地球帰還の際,1回大気圏に突入した後,再上昇して再び大気圏に入るスキップ方式と呼ばれる方法を採用,ソ連領内にパラシュートで降下した。計画は70年10月の8号まで実施され,探査機にはコムギやマツの種,バクテリア,カメ,ハエなどが乗せられていた。

パイオニア

アメリカの月探査計画のごく初期に,パイオニアの名を冠した月探査機が打ち上げられているが,成功したのは1959年3月に打ち上げられ,バン・アレン帯や惑星間磁場の測定を行い月から約6万kmを通過して人工惑星になった重量6kgの4号のみで,1958年4月から12月までに発射された0~3号の4機および59年9月から60年12月の間に月の孫衛星を目ざして打ち上げられた4機のパイオニア・オービターはいずれも失敗しており,その後,月探査にパイオニアの名は使用されていない。

→パイオニア計画

レンジャー

月面に重量300~370kgの探査機を命中させ,衝突直前まで月面のクローズアップ写真を撮るとともに,衝突による振動を搭載した地震計で計測するなど,月軟着陸のための準備的性格をもつアメリカのNASAによる計画。NASAの月探査は,このレンジャーをはじめ,サーベイヤー,ルナ・オービターのいずれもアポロ計画の準備的性格をもつ。1号,2号(1961)は失敗,1962年1月の3号は月に命中せず月から3万7000kmを通過,同年4月重量330kgの4号がアメリカとしては初の月命中に成功,ただし,データは送信しなかった。62年10月の5号,64年1月の6号は失敗したが,同年7月の7号は雲の海に衝突する直前まで合計4300枚の月面の写真を電送,65年8号と9号がそれぞれ静の海とアルホンサス・クレーターに命中,同じく月面の写真の電送に成功した。これらの写真の解析結果から,月の海が探査機の軟着陸に適することが判明し,アメリカはサーベイヤー計画に進んだ。

サーベイヤー

アポロ計画の準備として,月面に無人探査機を軟着陸させ,月の地質調査,写真撮影を行うことを目的に行われた。1966年6月嵐の大洋に着陸した1号から,68年1月チコ・クレーター近くに着陸した7号までが打ち上げられ,このうち2号,4号は軟着陸に失敗した。

→サーベイヤー計画

ルナ・オービター

サーベイヤーと並行して,アポロ計画準備のため,月周回軌道上から月面の写真撮影を行うことを目的としたNASAによる計画。ルナ・オービターluna orbiterは月周回機の意。探査機は重量約390kg。いったん近月点200km,遠月点1850kmの月周回軌道にのった後,近月点を50kmまで下げて月面の写真撮影を行うのが代表的ミッションである。1966年8月に打ち上げられ,211枚の画像を送った1号,184枚の画像を送った2号(1966年11月),3号(1967年2月,画像182枚),4号(1967年5月,画像163枚),5号(1967年8月,画像213枚)がある。

この結果,アポロ着陸候補地点をはじめ月面の99%の写真が得られるとともに,探査機の軌道の変化から月の重力分布が判明,重い物質の存在によるいわゆるマスコンが発見された。

アポロ計画

月面に有人宇宙船を着陸させ,地球に帰還させるNASAの計画。1969年7月16日発射,同20日静の海に軟着陸したアポロ11号により,初の人間の月面着陸に成功,事故のため月着陸を行わず帰還した13号を除き,72年12月の17号までの間に12名の飛行士を月面に送った。アメリカの月探査も,これ以後は73年1月電波天文衛星エクスプローラー49号機を月の周回軌道にのせたのみである。

→アポロ計画

執筆者:上杉 邦憲

地球と月との関係

日食,月食

月は地球に近い天体であるので,潮汐などを通して地球に大きな影響をあたえたが,月のために日食が見られ,月食という現象も人々に深い印象をあたえた。

地球と太陽との距離は地球と月との距離のほぼ400倍である一方,太陽の半径は月の半径のほぼ400倍である。すなわち,この二つの天体の見かけの大きさはほぼひとしくなり,角度で16′程度である。そこで,新月のころ,地球,月,太陽がこの順に並んで日食が起こるのだが,太陽と月との見かけの大きさの違いによって皆既食になったり金環食になったりする。また,部分食にしかならない日食もある。黄道と白道とは傾いているために,新月のときにいつも日食になるとはかぎらない。黄道と白道との交わりから18°31′以上はなれたところで新月になると,日食は絶対に起こらない。黄道と白道との交わりから15°21′以内で新月になれば,世界中のどこかで日食が見られることになる。皆既日食とか金環食が見られるのはごく限られた地域に限られ,最長でも270kmの幅の日食帯は東から西に走る。この幅は一般にはもっと狭い。皆既日食が1地点から見える継続時間も7分以上にもなることがあるが,ふつうは2分から4分ほどである。同じように見える日食が18年ごとに起きることは大昔から知られ,これをサロス周期と呼んでいる。1サロス周期たつと,同じような日食でも見える場所は経度にして120°西にずれる。したがって3サロス周期たつと,同じ場所で同じような日食が見えることになる。さて,1年ごとの日食の回数であるが,太陽が白道との交点から交点まで進む周期である1食年(346.62日)には,日食は2回から3回世界のどこかで見られる。このうち,皆既食や金環食に1回もならない年もあるし,2回まで起こる年がある。

一方,月食は満月のころにおきる。月食は月が地球の影にはいる現象であり,月が地平線上に見られる地域では同時に観測できる。この影のなかを通り抜けるのが月食の継続時間で,部分食を含めると最大4時間,皆既食は最大2時間続くことがある。しかし,月食が起こるための条件は日食に比べて少しきびしく,1食年中に起こりうる月食の回数はせいぜい2回で,1回しか起こらない年がある。しかし,暦年にすると3回月食の起こる年がある。

潮汐

潮汐は月と太陽との引力によって起きる。月より81倍重い地球のそのまた32万倍重い太陽による潮汐の作用は,しかしながら,月の潮汐の作用のほぼ半分である。これは,潮汐を起こす力は距離の3乗に逆比例するからである。潮汐の力は,直接の月や太陽の引力ではなく,地球の中心と地球の表面での引力の差で,このために,月の直下の点と,その反対の側で満潮になる。したがって,1日に2回満潮になるので,動く月の方向を基準として測った地球の自転周期の半分の12時間25分ごとに月による満潮が起こる。

地球と月,太陽がほぼ1直線上に並ぶ新月や満月のころには,月と太陽との潮汐の作用が重なり合い,満潮と干潮との差の大きい大潮となる。一方,半月になると月と太陽との潮汐の作用は打ち消し合い,干満の差の小さい小潮となる。

一方,海水は潮汐を起こす力どおりに動くわけではなく,入口が広く,奥部が狭い湾などでは満潮がとても高くなることがあり,カナダ南東端のミナス湾で大潮のときには,干満の差は14mにもなる。ふつうの海岸ではこの差は1m以下である。海面だけでなく陸地も潮汐による上下動を繰り返すのだが,この動きは潮汐の力によるものの3割程度で,干満の差はせいぜい25cmほどである。

また,海水に限らず陸地でも,満潮や干潮になる時刻は,潮汐の力から計算されるものより少しおくれる。これは海水と海岸,海水と海底との摩擦のためである。この摩擦のために,地球の自転運動のエネルギーは時間とともにゆっくりとへってくる。すなわち,地球の自転速度は減少してきており,したがって1日の長さは少しずつ長くなってきていて,その長さは100年間に1000分の1秒ずつ長くなるといった割合で変化している。この反作用として,地球のまわりの月の公転運動のエネルギーは増え,したがって,軌道の平均半径は100年に3mずつの割合で大きくなり,公転周期も長くなってきている。

月の歴史

月の成因

月は現在地球から遠ざかっている以上,大昔は月は地球のそばにいたはずである。そこで,月の成因についてはいろいろな説がでてくる。まず,月は地球から分かれてできた天体であるという説がある。大昔,地球はもっと速い自転速度で自転をしていたということも事実である。このように速く自転をしていると,赤道部のふくらみがちぎれることがあるという説にもとづいている。ただし,このためには地球は2.6時間よりも短い周期で自転をしていなければならないので,はたして,こんなに短い自転周期だったことがあるかという疑問がある。また,こうして月がとびだしても,地球による潮汐の作用が自分の固まる重力より強く,ひきさかれてしまうという反論がある。

次に,月は太陽系のどこかで生まれ,時間がたってから地球にとらえられて,地球のまわりを回りだしたのだという説がある。月が地球のまわりを回りだす以上,月の運動のエネルギーがこのときに突然へってしまわなければならない。このためには,地球の作用で月に大きな潮汐が起こり,しかもこの潮汐に大きな摩擦が起きていなければならない。そして,大きな熱が発生したはずであるが,そのような大きな摩擦がおきたはずはないというのがこの説の大きな弱点である。それを補うために,地球のまわりにたくさんの隕石が回っており,月はこれらにぶつかって運動のエネルギーを失ったのだという説をとなえている人たちもいる。月がどこかで生まれたとすると,地球と月に化学組成の違いがあってもかまわないので,この説には支持者も多いのだが,欠点もまだ残っている。

一方,月は地球のそばで,地球のできたころに独立に生まれたのだという説もある。太陽系初期のちりやガスが固まったのが地球や月とすれば,同じような化学組成になってもよいのであるが,その組成が現在では二つの天体で違っているのがこの説の欠点である。いずれにしても,月の成因についてはまだ確固たる説がないといってよい。

月の変動

地球と月とで化学組成に違いがあるとたびたび述べたが,その違いは次のような点にある。すなわち,月には揮発性のある元素がなく,アルミニウムとかカルシウムとかいう揮発性の乏しい元素が多いし,鉄とかニッケルといった金属は,月よりは地球にたくさんある。地球に鉄のような金属の多いのは,地球には半径3000km以上の鉄を主成分とした核があるためで,月の核の半径は700kmしかない。また,月の石をとって調べてわかったのは,月の表面に近い100kmから300kmの層は,月の歴史のなかのごく初期にとけていたらしいということである。この層が地殻である。月の加熱と,その後の冷却,地殻とマントルの分離は,月が生まれてまもなく起きたらしい。

月の陸地に多くの隕石がぶつかったのは40億年ほど前であることが,アポロの調査で明らかになった。その後の隕石の衝突の割合はぐっとへってきている。

月の海に玄武岩のような溶岩ができたのは39億年前から32億年前のことである。この溶岩流を長い間にわたって月面は支えてきたのだが,溶岩が流れ出たのは100km以上の深さの層からである。月の内部は放射性同位元素からの放射線で暖められているが,ここ20億年間には月の内部にとけている部分はなかったといわれている。月に揮発性物質の乏しいのは,月からは大気がなくなってしまったのと同じ原因で,地球はまだ水をたくさん保っているのに対し,月の水はもはやなくなってしまったのである。

執筆者:古在 由秀

月をめぐる観念,神話

月の崇拝,月の神話は世界的に分布している。ことに豊穣の源泉あるいは象徴,変化や周期性をもとにした時間の尺度や女性との密接な関係,死あるいは不死との関連などが,ここに頻繁にみられるテーマである。また月の起源,月の満ち欠け,月と太陽との関係なども多くの神話でとり扱われている。

月と豊穣

月が豊穣の源泉であるという考えは,夜露が月から下るのだという観念ばかりでなく,地域によっては農耕起源神話にも表れている。セレベス(スラウェシ)の西トラジャ族の神話によると,月のなかに不思議な木が生えている。これは巨大なガジュマルの木で,月中の影はこの木と,その下に座る1人の老女である。この木にはあらゆる種類の実がなっており,ことに稲とビーズがなっている。1羽の小鳥が月にまい上がり,この木の1本の枝にとまる。するとこの枝が折れ,実が落ちて地上に広がり,こうして稲やビーズは人間のものになった。月と食物との関連は次の神話にもみられる。ニューギニア北東部のウォゲオ島民の神話によると,原初の文化英雄たちは,1日の前半は太陽の光で,後半は満月の光で連続的に働くことができた。しかし飢饉となり,文化英雄のうちの1人はどうしても家族のための食料がいるので,月を槍を投げて落とした。月は大きな鳥のようなものだったが,これを食物籠に入れておいた。英雄の娘と息子が留守番中,食物を籠からとったところ,籠の目から月が外に出て,鳥となって天にもどってしまった。以来,月は,仕返しのために満ちたり欠けたりして,一部の時間しか光を放たないようになったという。この神話には,容器にとじ込められた月が昇天するというニューギニアに多いモティーフが見られる。次の神話もその一例であるが,月と水(海)との関係も出ている。

ニューギニアのアストロラーブ湾岸に住むボング族の神話では,月は海といっしょに発生したという。昔,1人の老女が月を壺に入れ,またすべての海の動物を内蔵した海にパンの木の葉をかぶせて所有していた。ところが好奇心の強い連中が壺のふたをあけたので,月は外に出て天に飛んでいってしまい,いたずら小僧どもが,海にかぶせた葉をやりで突き破ったので,海は中から流れ出してしまった。アフリカのチャガ族の伝承でも,かつては太陽も月も神も,人間の近くに住んでいた。ところが,武器の使い方のわからない1人のヌドロボ人が,月を突いて傷つけてしまった。そこで日,月,星ばかりでなく,神も大母神や神の使者を連れて天に逃れてしまった。ブラジルのカシナウア族の神話によると,原古にマリナウアはクタナウアに首を切られたが,その首は天にのぼって月となった。昇天に先立って首は仲間たちに向かって,〈友よ,私の首は月になるだろう。私の目が星になり,私の血が虹になったときには,お前たちの妻も娘も血を出すだろう〉と予言した。首が月になって以来,月経が始まり,女は妊娠するようになった。死と月が人間の生殖力の前提となっているという観念がここにある。

月と死

月と死あるいは不死との関連は,ことにアフリカの神話によく見られるが,大きくみて2形式に区別できる。その一つでは,人類は以前は死ななかった。年とると閉めてない墓に横たわり,月と同様に,数日後には新たな生命をもって起き上がった。ところがあるできごとのため,人間は永久に死んで墓にとどまるようになったが,月は人間の元来の不死性をわがものとして,いつも墓から復活するのである(例えばコンゴ川下流のビリ族)。第2の形式では,以前,人間は死ななかったが,原古におけるあるできごとのために月と同様に死ぬようになった。しかしそれ以来,人間は繁殖するようになり,月が繰り返し,新しい生命をうけとるように,子どもたちが人間の生命を新たにしていくのである(例えばマダガスカルのタナラ族)。第1の形式では,人間の個人としての死を月と対照をなすものとして見ているのに反し,第2の形式では,種としての人間の超個体的な永久の生命を月の現象に比しているのである。インドネシアのセラム島ウェマーレ族の神話では,原古において殺害により最初に死に,その死体から作物が発生した少女ハイヌウェレは,月の女ラビエと同一視され,ラビエ=ハイヌウェレと呼ばれることがある。月と死との関係については,ニューブリテン島の先住民によれば,月は死者の精霊を星の世界につれていき,そこからまた一時的に地上を訪問させに連れていく。人間が死ぬのは,大部分満月のころであって,このころは死霊たちが地上から立ち去り,また地上に向かう移動が,もっとも頻繁であるという。月光の蒼白(そうはく)さについても死と結びつけた神話がある。ポリネシアのハーベー諸島民によれば,両親によって1人の子どもが二つに分割され,これが太陽と月になった。月になった半身からは血が流れ出してしまったので,月は青白いのだという。

満ち欠けとウサギ

月の満ち欠けは,いろいろな形で説明されている。オーストラリアのエンカウンター湾の先住民によれば,月はたいへんな悪女で,男たちの間でふしだらな生活を送っていたため,肺病になってやせこけてしまい,そのために男たちの仲間から追い出された。追放中,彼女は栄養のある野生の芋類を食べてまたふとり,男たちとの愉快な生活を再開するものの,度が過ぎてまたやせてしまうのである。月の満ち欠けは,月の病気(アフリカのナマクア族)とか,月が死んでまた再生するのだというところ(アフリカのコイ・コイン,オーストラリアのビクトリア州先住民,インドのコンド族など)が多い。変わっているのは,ブラジルのバカイリ族で,月を運ぶさまざまな動物の大きさや外形によって,月の満ち欠けを説明している。

月の表面の斑点,つまり月の影については,日本ではふつう月中のウサギだといわれている。月中のウサギの観念は,そのほか中国,インド,モンゴル,中央アメリカに分布しており,おそらく日本へは中国から入ったものであろう。月の斑点は何かの理由でつけられた汚れだという観念は分布が広い。北アメリカのエスキモーや南北両アメリカの若干のインディアンのところでは,妹(太陽)のところへ毎夜兄(月)が忍んでき,この恋人の正体を知ろうとして,妹は手にすすを塗り,男の背中にこすりつけた。後に妹は男が兄であることを知り逃げたが,兄は追ってきた。2人は天に昇って,太陽と月になった。ケニアのルイヤ族によれば,神はまず月を,次に太陽を創造した。最初は月のほうが太陽よりも大きく明るかったので,太陽はこれをねたんで月を攻撃した。格闘の末,太陽は負けて月に許しを請うた。それから2人はまた格闘し,月は泥のなかに投げ込まれ,身体に泥がついて前ほど明るくなくなった。神がけんかの仲裁に入って,太陽のほうが明るくなり,日中,王や仕事をする人たちのために輝き,月は夜,泥棒や邪術師のために輝くことになった。

北方ユーラシアには水くみ女型の伝承がある。ブリヤート・モンゴル族の伝承によると,昔,森の中に夫婦が住み,母は娘を水くみにやったが,帰りがおそいのを怒り,太陽と月に連れていってしまってくれと願った。まず太陽が娘をつかまえたが,月が自分が夜間に移動するとき,番をしてくれる人が必要だからといって,譲ってもらった。日月に襲われた衝撃のため,娘は片手で水桶をもったまま,片手で近くの灌木の枝にしがみついた。今でもこのかっこうをした娘が月中の影として見ることができるという。この形式の異伝は沖縄の宮古島にもある。そのほか,月の影は南アメリカのフエゴ島のヤガン族とオナ族によれば,太陽が加入儀礼の秘密を発見したとき月をなぐった跡といい,同じく南アメリカのグラン・チャコのマタコ族とチャマココ族は,月がガチョウをとらえようとしたところ,反対にずたずたに裂かれてしまった。月中の影は,そのとき月の腹から露出した内臓なのだという。

月祭祀の始まり

月に関して多くの神話があることは事実であるが,すべての人類の神話,とくに農耕民の神話は,どれもみな月の運行や満ち欠けなどを象徴的に表したものであるという。20世紀初期に主としてドイツ語圏で流行したいわゆる月神話学説は,今日では支持することはできない。

月の祭祀は,おそらく太陽祭祀よりも早くから発達したものと思われる。採集狩猟民のところでは,例えば喜望峰サンは,月を笑ってはならない,もし笑うと月は怒って月食となるといい,また野獣を射たときには月を見てはいけない,見ると獲物が失われてしまうという。農耕民的な月祭祀の一例は南アメリカのウイトト族のオキマ祭で,これはマニオクと祖先の祭りであり,至高神であるとともに月神であり,かつ作物の根源であり,また死者の国の主であるマモ神の祭りである。このオキマ祭のとき女たちは月女のステップを模して,1本の杖(神話ではヤムイモでできているという)にすがって踊る。王権と月との結びつきは,太陽との結びつきほど多くないが,アフリカのルンディ族はその例である。支配者氏族は月から由来し,最後の支配者は死後,月中に生きつづけているという。月は多くの伝統的社会においては,時間を決める重要な基準であるので,新月や満月のときに儀礼が行われることが多い。しかし,それがいつも月崇拝を意味しているとは限らない。アフリカのヌエル族では新月のときに営まれる儀式があるが,それは月ではなくて至高神を対象としているのである。

執筆者:大林 太良

月のシンボリズム

古代の神話では,太陽が男神(オシリス,ヘリオス,アポロンなど)であるのに対し,月は女神(イシス,アルテミス,ディアナなど)である。この性別は西洋のシンボリズムの体系にそのままもち込まれた。一般に,月は太陽の能動性を受けいれてはらむ多産な受動性を表すとされるが,錬金術でも月は女性的原理を表す。男性的原理としての太陽が,硫黄,不揮発性物質,熱,乾を象徴するのと対照的に,月は水銀,揮発性物質,冷,湿を象徴するのである。物質の結合と変容が,王=太陽=硫黄と,王妃=月=水銀との婚姻・交合の図で表されたのは,この合一から生ずる両性具有的物質が探求されたことを示している。また,太陽が,卑金属を黄金に変える完全な〈賢者の石〉(大錬金薬)のシンボルであるのに対し,月はその前段階として卑金属を銀に変える〈小錬金薬〉のシンボルとされることも多かった。これは,占星術で月が銀に対応するのと符合する。

月は,占星術的には,吉位にあれば健康を授け,思いやりが深くいくぶん浮気な性格を与えるが,凶位にあれば健康を乱し,疑い深くて小心,虚栄心の強い人間にするといわれる。人体の支配部位は,味覚,のど,胃,腰部,子宮,身体の左半分で,貧血性の体質をつくるとされる。月はまた,英語lunatic(ラテン語で月を意味するlunaに由来する)などの語に見えるように,しばしば精神の異常と結びつけられるが,これは月の霊気が人間に流入して狂気におもむかせるという伝統的な観念にもとづく。

執筆者:有田 忠郎

月と日本の民俗

月は太陽と並ぶ主要な天体であると同時に,その運行と月齢によって日を数え,潮の干満の度やその時刻がわかることから,太陽とは別の意味で日常生活のよるべき基準として尊崇されてきた。夜間の照明手段の貧弱な時代には,月明への関心度はきわめて高かった。〈世間おそろし闇夜(やみよ)はこわい,親と月夜はいつもよい〉との子守歌は,その間の事情をよく示している。記紀神話で日神を天照大神と呼び,月神を月読尊と名付けている。月よみとは月齢をよむ(数える)ことの神格化と考えられている。朔日の月は見ることはできない。三日月となり初めて夕方に西の空に姿を見せる。朏と書き〈みかづき〉とよむのはこのためである。人は三日月を見て逆算し,2日前が新月であったことを知る。月の1日を朔日と書くゆえんである。〈朔〉とはさかのぼって数えるからで,三日月にアズキや豆腐を供えて拝む風があるのも,これが月初めの具体的な目印だからである。満月や上弦,下弦の月が目印になるのはいうまでもない。盂蘭盆(うらぼん)は仏教受容以前,初秋の満月の晩に行われた魂祭(たままつり)に始まる。正月も小正月の15日のほうに素朴な由緒ある行事が見られる。このことも初春の満月の晩が,初秋のそれに対応する魂祭であったことを示している。

古い神社の祭りも村々の素朴な行事も,満月や上弦,下弦の月を目当てになされることが多い。旧暦8月の十五夜,中秋の名月に月見だんごとススキの穂を供えて月見の行事をするところが広く見られるが,里芋を供えて〈芋名月〉と呼び,また綱引きなどをするところもある。9月の十三夜は〈豆名月〉〈女名月〉と呼び,ともに古い時代の収穫祭のなごりが見られるという。それは稲作以前のことも含めてであるが,名月の晩にはお供えのだんごを子どもたちが無断でいただいてもしかられない風習が昔は広く分布した。また,十九夜や二十三夜を〈月待〉と呼び,村で近隣の同信者が集まって飲食し,歓談しながら夜を更かし,月の出を拝んで散会する風がある。十九夜は〈十九夜さん〉とか〈十九夜観音〉と呼び,出産と育児の安全を願って女性のみで集まることが多い。子安講とか子安観音の講などと呼ばれるものである。二十三夜は〈三夜講〉といい,正月,5月,9月,11月や,正月,6月,9月,または正月,11月の23日夜に行い,隔年に大祝いしたり,〈廿三夜塔〉と刻んだ石塔などを立て,近世には各地で盛大に行われた。このほか,満月と新月は潮の干満がもっとも大きく大潮と呼ばれる。また月の出の時刻はだいたい満潮が8割で,これを基準に1日に2度ずつの干満の時刻を計った。〈熟田津(にぎたづ)に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕(こ)ぎ出でな〉との額田王(ぬかたのおおきみ)の歌は,泊りには船を浅瀬に引きあげ,満潮を待って沖に漕ぎ出した古代の航法を示している。《万葉集》では月を〈月人壮子(つきひとおとこ)〉と呼んでいるが,これは唐の《酉陽雑俎(ゆうようざつそ)》に〈月中に桂(かつら)あり……高さ五百丈,下に一人ありて常にこれを斫(き)る〉とある伝説にちなむもので,月を〈桂男(かつらお)〉と呼ぶのも同様である。また中国では月中に月の都,月の宮殿があると信じられていた。日本の《竹取物語》なども,このような中国の思想を背景として生まれたと思われる。

→太陽 →星

執筆者:高取 正男

〈ゲツ〉

〈ゲツ〉 〈ガツ〉

〈ガツ〉 の1に同じ。「月天子」

の1に同じ。「月天子」 の2に同じ。「

の2に同じ。「 〈つき(づき)〉「月影・月見・月夜/夕月・三日月」

〈つき(づき)〉「月影・月見・月夜/夕月・三日月」

なり。象形」という。〔釈名、釈天〕に「日は實なり」「

なり。象形」という。〔釈名、釈天〕に「日は實なり」「 (朔)・

(朔)・ (覇)・

(覇)・ (期)など七字、〔新附〕として

(期)など七字、〔新附〕として

二字を属し、〔玉

二字を属し、〔玉 〕に臘など九字を加える。また〔説文〕は

〕に臘など九字を加える。また〔説文〕は の部を次に加え、

の部を次に加え、