精選版 日本国語大辞典 「銛」の意味・読み・例文・類語

もり【銛】

普及版 字通 「銛」の読み・字形・画数・意味

銛

14画

[字訓] すき・もり

[説文解字]

[字形] 会意

金+舌(かつ)。舌は刮の従うところで、もと

(かつ)に作る字。剞

(かつ)に作る字。剞 (きけつ)(把手のある彫刻刀)を以て祝告の器(

(きけつ)(把手のある彫刻刀)を以て祝告の器( (さい))を傷つける意象の字。銛は鋭い刃をもつもので、すき・もりをいう。〔説文〕十四上に「

(さい))を傷つける意象の字。銛は鋭い刃をもつもので、すき・もりをいう。〔説文〕十四上に「 (すき)の屬なり。金に從ひ、舌(ぜつ)聲。讀みて

(すき)の屬なり。金に從ひ、舌(ぜつ)聲。讀みて (せん)の

(せん)の (ごと)くす。桑欽は讀みて

(ごと)くす。桑欽は讀みて (れん)の

(れん)の くす」(段注本)とする。声符の音が合わないので、諸説を生ずるのであろうが、もと

くす」(段注本)とする。声符の音が合わないので、諸説を生ずるのであろうが、もと に従う字で、その音もあり、断割の意に用いる。鋭利の意。〔広雅、釈詁二〕に「利なり」とあり、賈誼の〔屈原を弔ふ文〕に「

に従う字で、その音もあり、断割の意に用いる。鋭利の意。〔広雅、釈詁二〕に「利なり」とあり、賈誼の〔屈原を弔ふ文〕に「

(ばくや)(古の名剣)を鈍しと爲し、

(ばくや)(古の名剣)を鈍しと爲し、 刀を銛(するど)しと爲す」とみえる。

刀を銛(するど)しと爲す」とみえる。[訓義]

1. すき。

2. はさきがするどい、もり。

3. おの。

4. たつ、たちきる。

[古辞書の訓]

〔名義抄〕銛 キル・ケヅル・トシ・キハ・トル 〔

立〕銛 トル・ノコギリ・キサス・ウツル・ケヅル・ハルカ・トシ・スキ・キル

立〕銛 トル・ノコギリ・キサス・ウツル・ケヅル・ハルカ・トシ・スキ・キル[熟語]

銛鋭▶・銛鍔▶・銛鉤▶・銛達▶・銛刀▶・銛鈍▶・銛兵▶・銛鋒▶・銛利▶

[下接語]

剣銛・毫銛・鋒銛・

銛

銛出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「銛」の意味・わかりやすい解説

銛

もり

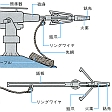

魚貝類を突きまたは刺してとる漁具。通常はカシなどの堅い木の柄(え)の先に鉄製の突具(つきぐ)をつけたもので、突具の先端には抜けにくくするためカエシをつけてある。柄と突具とが一体となっているものと、離脱が容易になっているものとがあり、前者は目的物の動きが緩慢、または容易に近づくことができる場合に使用する。後者は目的物の動きが活発で、容易に近づくことができない場合に使用され、命中すると柄が突具から離れ、突具に連結しているロープを漁夫が手繰り寄せて漁獲する。

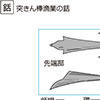

この類は銛を直接手で投げる場合と、クジラを対象とした火薬による捕鯨砲などがある。銛を手投げする漁業としては突ん棒漁業が代表的であり、これはマグロ・カジキ類、サメ類などの大形魚を目的として探索し、発見すると船を近づけて銛を投げる。命中すると魚は疾走するのでロープを延ばし、疲労して弱ってから船内に取り込む。最近、ロープに電気を流して瞬時に弱らせる方法も行われている。

[吉原喜好]

沿革

世界

銛は後期旧石器時代にさかのぼる漁労用の刺突具(しとつぐ)で、手持ちの銛と手元を離れる銛の2種があり、とくに後者には、柄の先の突具(つきぐ)が離脱するタイプが含まれる。これは捕獲の対象とも関連し、手持ち用は、主として動きが緩慢な獲物に使用される。逆に手元を離れる銛は、敏捷(びんしょう)な動きを示す動物や容易に近づきがたい対象に用いられる。北アメリカ北西部では、ラッコ、アザラシ、イルカなどを、南アメリカではウミガメを、アフリカではカバをこれでしとめる。なかでも北アメリカ北西部に住む先住民ヌトカは、クジラとりの際、アザラシ皮の浮き袋を銛から伸びる紐(ひも)に結び付け、命中した獲物が潜ることを防ぎ、かつ弱らせる技術をもつ。エスキモーおよびイヌイットの間でも、呼吸をしに浮き上がったアザラシを氷の割れ目からねらうときには、手繰り寄せるための紐をあらかじめ銛につけておく。しかし、エスキモーおよびイヌイットの銛は、紐を引けば引くほど、銛先が傷口にしっかりとはまり込む留め木の仕組みをもつ点で、北アメリカ北西海岸のネイティブ・アメリカンのものより技術的に勝っている。

[関 雄二]

日本

長い柄の先端に刺突具をつけて魚や海獣をとる漁具を銛あるいは簎(やす)とよんでいる。銛は直接獲物に投げ付けるが、簎は柄を手に持って突くという相違がある。ちょうど、投げ槍(やり)と手持ちの槍の違いに等しい。しかし、先端の刺突具のみが発見されるにすぎない考古学上の遺物の場合には、厳密な区別はむずかしい。紐を結ぶための突起や孔(あな)をもった刺突具は、離頭(りとう)銛とみてよい。縄文時代の中期以降に発達する。すべて鹿角(ろっかく)製である。燕形銛頭(つばめがたもりがしら)または回転離頭銛とよばれるものは、尾部が長く反り、ツバメの尾のようにみえることから、その名がある。とくに東北地方の三陸沿岸に発達した。弥生(やよい)時代には、似たものが三浦半島でもみられた。この銛頭には、先端に石鏃(せきぞく)や牙鏃(がぞく)をアスファルトで着装して刺突の効果をねらったものがある。大形の魚や海獣の捕獲に用いられたとみてよい。北海道では、縄文時代以降にも存続した。アイヌのきてとよばれる漁具は、材質が鉄ではあるが、それの変化発展したものである。簎は、縄文時代の早期にすでに普及を遂げていたと考えられる。簎頭(やすがしら)には、鉤(かぎ)の多数ついたもの、一つあるいは二つ程度のもの、あるいはまったくないものなど、さまざまな形がある。一般に鉤の多い、りっぱな刺突具が現れるのは前期以降であり、とくに後晩期に盛行する。大部分はシカの角(つの)や肢骨(しこつ)でつくられたが、なかにはエイの尾骨を利用した例も知られている。弥生時代に鉄製の銛先が出現し、以降、鉄製のものが比重を高める。

[岡本 勇]

改訂新版 世界大百科事典 「銛」の意味・わかりやすい解説

銛 (もり)

大型の魚,海獣などを刺すことによって捕らえる漁具。長い柄の先に銛頭を装着するが,銛頭を固定した突き銛と着脱可能な投げ銛があり,前者はやす(簎)とも呼ばれ,狭義の銛は後者を指す。離れ銛,離頭銛とも呼ばれる。離頭銛の銛頭は獲物に命中すると柄からはずれて,獲物の体内で90度回転して抜けなくなるようくふうされており,後は銛綱のみで支えながら獲物の弱るのを待つ。銛頭の基本的な形は,基の部分に柄に装着するためのソケットをつくり,銛綱を通す孔をあける。また逆に柄の方につくったソケットに銛頭を装着できるように,その基部を細くとがらせ,銛綱を通す孔をあけたり,肩をつくって綱を留めたりする。銛頭はすでに旧石器時代の末にはつくられており,両側もしくは片側に大きな逆刺(かえり)をつけ,長さは16cmくらいになる。トナカイの角製で,トナカイなどが狙われたのであろう。この時期につくられた銛頭は,基の部分が細く,柄の方につくられたソケットに装着したものである。日本の縄文時代にも数多くつくられ,地域や時期で異なった形態のものがある。形の整ったソケットをつくる燕形銛頭は晩期から弥生時代にかけてつくられた。

このような銛が最も発達するのは北太平洋,オホーツク海沿岸域で,オットセイ,クジラなどの海獣猟のために大型のものがつくられ,新しい時代のものは先端に鉄製の刃をはめ込んだ。北海道にもこうした北方漁労の文化が波及し,アイヌの製作した銛頭である〈キテ〉にもその伝統をみることができる。また現在〈突ん棒〉漁といわれているイルカ類,マグロ,カジキ類のような海の表層を遊泳するものを対象とする銛漁法がある。長いカシ材でつくった柄の先に銛頭を装着し,十数トンの軽快な漁船の船首に立った漁夫が,20~30mの距離から投げて刺すのである。これに使われる鉄製の銛頭も基本的には石器時代のものと変わらないといってよい。

執筆者:金子 浩昌 カナダの北西インディアンや,オーストラリアの海岸アボリジニーのなかには,陸上の獲物も水中の獲物も同じ銛(ハプーンharpoon)で捕獲する狩猟・漁労民がいる。トレス海峡のジュゴン漁では,カヌーで追いつめたうえで1人の男が長いロープのついた銛を持って海中に飛びこんで体当りし,あとはジュゴンに引きずられながらその弱るのを待つという命がけの勇壮な漁法が行われる。

執筆者:大島 襄二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「銛」の意味・わかりやすい解説

銛【もり】

→関連項目漁具|捕鯨

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「銛」の意味・わかりやすい解説

銛

もり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の銛の言及

【やす(簎)】より

…先端の突き刺す部分は,逆刺(かえり)をつけたり,幾本かの先の尖った棒を束ねて使うこともある。一般には投じて獲物を刺突するもの,あるいは先が三つ,五つに分かれたものを銛(もり)とするなどの分類がなされるが,考古学では刺突する部分が獲物に刺さると柄から離れるものを銛,柄に固定したものを〈やす〉と呼ぶ。旧石器時代後半には形の整ったものがつくられ,中石器時代以降には世界各地でみることができる。…

※「銛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...