翻訳|whaling

精選版 日本国語大辞典 「捕鯨」の意味・読み・例文・類語

ほ‐げい【捕鯨】

- 〘 名詞 〙 鯨を捕えること。くじらとり。《 季語・冬 》

- [初出の実例]「捕鯨叙原」(出典:鯨史稿(1808頃)四)

改訂新版 世界大百科事典 「捕鯨」の意味・わかりやすい解説

捕鯨 (ほげい)

whaling

人類がいつのころからクジラ(イルカを含む)を捕り始めたか明らかではない。しかしノルウェーでは,新石器時代に人類が描いた最初のクジラと想像されている壁画が発見されている。この壁画は約4200年前のものと考えられ,同時に描かれているシカの大きさから,このクジラはイルカと想像されている。さらに,ヨーロッパにおける古代人とイルカのかかわり合いは,地中海を中心とした地方に多く,ギリシア神話にもみることができる。したがって,ヨーロッパでは少なくとも前2000年ころ,すでにイルカは意識されていたようである。一方,日本においては縄文時代前期から,さかんにイルカ猟が行われている。

捕鯨の歴史

世界における捕鯨の歴史は,大きく3期,すなわち古代捕鯨,アメリカ式捕鯨および近代捕鯨に分けることができる。

古代捕鯨

古代捕鯨の先駆者は,フランス,スペインに面したビスケー湾周辺に住むバスク人である。そのバスク人は,フランドル人やノルマン人からクジラを捕る技術を学んだ。さらに,フランドル人やノルマン人は,かつて彼らの国を侵略した古代ノルウェー人からクジラを捕ることを習得したといわれている。したがって,ヨーロッパにおける捕鯨の発祥地は,ノルウェーと考えるのが妥当であろう。バスク人は,少なくとも12世紀には産業的にクジラを捕獲している。彼らは,初め沿岸に来遊するセミクジラを捕獲対象としていたが,来遊量の減少に伴い,漁場をしだいに沖合へ求めるようになった。そして,14世紀末期には北アメリカのニューファンドランド海域へ進出し,さらに16世紀にはアイスランドからグリーンランドの北極圏にまで操業海域を拡大した。

バスク人の活動が刺激となり,ヨーロッパの各国が捕鯨業に着手するようになると,バスク人はこれら捕鯨後進国捕鯨船の使用人となった。そして,古代捕鯨業はバスク人が捕鯨業に終止符を打ってから最盛期を迎えた。その古代捕鯨では,クジラを発見すると帆船に積み込んだ数隻のボートを下ろし,手銛(てもり)を打ち込む方法を用いた。17世紀にはオランダをはじめとして,イギリス,デンマーク,ドイツおよびフランスからも出漁し,北極海の海水域まで広範囲にわたり操業が続けられた。その結果,年々莫大な利益を蓄積するとともに捕鯨船隻数も増加し,最盛期にあたる1721年には捕鯨船は355隻を数え,そのうち251隻がオランダから出漁していた。この捕鯨法では,主としてホッキョククジラやセミクジラのように,遊泳行動が緩慢なことと,解体作業が船側で行われるため,捕獲後鯨体が浮く脂肪層の厚い条件を備えた種類が捕獲対象となっていた。そのころの主要生産品は,ランプ用の鯨油とクジラひげであった。ホッキョククジラやセミクジラのような弾力性に富むクジラひげは,ばねのなかった当時,婦人のコルセット,固織りのペティコートなどの必需品であった。これらの生活用品の需要は,ヨーロッパ人の生活様式の高度化かつ多様化によりしだいに増大し,捕鯨業も急速に発展していった。このように繁栄した古代捕鯨も,資源の乱獲による漁場の荒廃で19世紀末には衰滅した。

アメリカ式捕鯨

アメリカではニューイングランド地方において,1712年マッコウクジラをおもな対象としたアメリカ式捕鯨が興った。マッコウクジラから生産される鯨蠟(げいろう)は,1750年ころアメリカのろうそく工業を飛躍的に発展させ,やがてアメリカの重要な輸出品目となった。その後,ニューイングランド沿岸へのマッコウクジラの来遊量は減少してきた。そこで,マッコウクジラ漁場は西インド諸島から遠洋へと移っていった。1775年にはアメリカの独立戦争が起こったため,捕鯨業は大部分が一時中断したが,戦争終結後再び復興した。その後,マッコウクジラの漁場は,大西洋から太平洋へと拡大し,アメリカ式捕鯨が確立された。そのアメリカ式捕鯨の操業形態は,約400トンの帆船に4隻の捕鯨艇を積載しており,約1ヵ年の航海準備をして出港した。クジラを発見すると,まず捕鯨艇を下ろしてクジラに接近する。捕鯨艇には艇長の士官が最後部で操舵(そうだ)を担当し,銛手オールと呼ばれる銛手が先頭に,次いで舳手,船央漕手,三番漕手および艇尾漕手の6名が乗り組んでいる。漁具は,手槍(てやり),錨爪銛,トグル銛,ボートのみ(鑿),グリーンナー銃およびボンブランス銃から構成されていた。

クジラから4~5mの距離に接近すると,手槍や銛を投げ,続いて銃で射撃する方法を用いた。捕獲後は,クジラを捕鯨船の船側に係留した状態で解剖した。捕鯨船の乗組員は平均すると船長1名,士官4名,操舵手4名,大工1名,桶工(鯨油は樽詰にして貯蔵された)1名,司厨(しちゆう)員1名,給仕1名および水夫23名,合計36名程度であった。

アメリカ式捕鯨は,太平洋へ進出するようになって盛況を続け,1846年の最盛期には,アメリカ船736隻,その他の国230隻の捕鯨船が操業し,1年間に1万頭以上のマッコウクジラを捕獲した。とくにアメリカでは46年当時,捕鯨産業に関連した人口は,7万人以上といわれ,漁場はインド洋を含む全世界に拡大した。しかし,世界の海で重ねてきた乱獲は漁場の荒廃をきたした。そのマッコウクジラ資源の減少が,アメリカ式捕鯨を壊滅へと導いた要因とも考えられているが,それにも増して石油の発見はアメリカ式捕鯨史上見のがすことはできない。すなわち,59年にペンシルベニア州で発見された石油は,灯油としてそれまでの鯨油に代わって登場した。そのため,鯨油の需要は急速に激減することになるが,61年勃発した南北戦争も捕鯨業の衰退を加速した。南北戦争終結後アメリカ式捕鯨は再び復興したが,その基地はそれまでのアメリカ大陸の大西洋岸から太平洋岸へと移った。当時の主たる生産品は,鯨油が石油に淘汰されたため,クジラひげであったが,それも鋼の開発によりやがて需要が減少した。さらに,1848年カリフォルニアのサクラメントで発見された大砂金層はゴールドラッシュを招き,大量の労働者を吸収したため,捕鯨業は決定的な打撃を受けた。そして,アメリカ式捕鯨も98年にはほとんど消滅した。

日本の捕鯨史

種々の資料によると,日本では室町時代末期には,尾張,三河から伊勢地方,現在の愛知県知多半島から三重県志摩半島付近で捕鯨が行われ,猟具には矛を用いていたらしい。その矛で捕獲されていたクジラはイルカの類と想像され,捕鯨と呼ぶには規模の小さいものであったと考えられる。

組織的な捕鯨の発祥地は,和歌山県の太地町といわれている。すなわち,1606年(慶長11),源頼朝の功臣和田義盛の後裔(こうえい)頼元は,銛で突いて捕る捕鯨を始め,〈刺し手組〉と名付けられた。この方法は〈突取法〉と呼ばれ,初めはせいぜい数mのゴンドウクジラを捕っていたが,その後大型のマッコウクジラやセミクジラの捕獲技術を開発した。鯨油は灯火用,肉は食用,そして骨や内臓からは肥料が生産され,昔からクジラは完全に利用できる人類にとってたいへん貴重な動物であった。

捕鯨を軌道に乗せた和田頼元の孫和田惣右衛門(後の覚右衛門)の時代に,〈網取式捕鯨〉が開発され,日本捕鯨史では第1期の黄金時代が75年(延宝3)に築きあげられた。その網取式捕鯨とは,クジラを発見するとまず網で取り囲み,次いで銛を投げて捕獲する独特の方法のことで,1820-30年に最盛期を迎えた。当時の捕鯨組織である鯨組は,紀州の太地・古座・三輪崎,土佐の津呂・浮津・窪津,長門の仙崎・通ヒ(かよい),肥前の小川島・生月島・平島・有川・宇久島,壱岐の勝本,対馬の鰐浦などで繁栄し,各地の大名は鯨組に保護を加えて,重要な財源にしたと伝えられている。

鯨組を構成する人員は多く,一例をあげるならば,経営・管理担当者約20人,海上における捕鯨従事者約500人,陸上における鯨体処理・大工・鍛冶屋など百数十人,合計約700人近い大規模な企業集団であった。また,出漁する船の構成を小川島の例にみると,クジラへ銛を打ち込む勢子舟(せこぶね)17そう,クジラを囲む網を積んだ双海舟(そうかいぶね)8そう,双海舟をひく網付舟8そう,捕獲したクジラを運ぶ持双舟(もつそうぶね)4そうおよび網縄舟2そう,合計39そうとなっている。このように大規模な鯨組が組織されていたが,これはあくまでも沿岸に来遊するクジラを対象とした消極的捕鯨方法であった。したがって,捕獲頭数はアメリカ式捕鯨に比較して少なく,ナガスクジラ,ザトウクジラ,イワシクジラ,セミクジラ,コククジラおよびミンククジラを合計しても,年間300~400頭程度と推定されている。

しかし網取式捕鯨により,従来捕獲しえなかったナガスクジラなども捕獲可能となり,その経済性は一躍増大した。当時の捕鯨が,いかに採算性の高い産業であったかを如実に描写した,江戸時代の浮世草子,井原西鶴による《日本永代蔵》の一部を紹介しておこう。

〈……諸(しよ)人,浪の声をそろへ,笛,太鼓,鉦(かね)の拍子をとって,大綱つけて,轆轤(ろくろ)にまきて,礒に引きあげるに,其たけ33尋2尺6寸,千味といへる大鯨,前代の見はじめ,七郷(ななさと)の賑(にぎわ)ひ,竈(かまど)の煙立ちつづき,油をしぼりて,千樽のかぎりもなく,其身,其皮,ひれまで,捨る所なく,長者に成るは是なり。(中略) 近年工夫をして,鯨網を拵(こしらえ),見付次第に,取損ずる事なく,今浦浦に是を仕出しぬ。昔日は,浜びさしの住ゐせしが檜木造りの長屋,弐百余人の猟師をかかへ,舟ばかりも80艘,何事しても,頭(づ)に乗て,今は,金銀うめきて,遣へど,跡はへらず,根へ入ての内証吉(ないしようよし),是を楠木分限といへり。……〉。

なお《鯨志》のような専門書も1760年に刊行されている。このように繁栄を続けた網取式捕鯨も,明治末期,日本に導入された近代捕鯨のために消滅した。

近代捕鯨

近代捕鯨とは,いわゆるノルウェー式捕鯨のことである。外国における従来の捕鯨法は,帆船から下ろされた手漕ぎボートでクジラに接近し,手銛やボンブランス銃などを併用して捕獲していた。捕獲の対象となる鯨種も,前述のように遊泳行動が緩慢で,捕獲後も沈まないセミクジラ,ホッキョククジラおよびマッコウクジラと必然的に決まっていた。しかし,乱獲によるこれら鯨種の資源減少に伴い,ノルウェーではシロナガスクジラおよびナガスクジラなどのような大型のヒゲクジラが注目されるようになった。

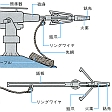

ノルウェーの船長フォインSvend Foynは,小型で速力の大きいスティーマー(汽船)を採用して敏速なシロナガスクジラやナガスクジラに接近することを可能とし,また捕獲クジラ処理のために,クジラ漁場近くに鯨油工場の建設を発案した。彼は,1863年に捕鯨砲を考案し,64年にノルウェー北東岸でまったく新しい方法をもって捕鯨に着手した。この方法とは,汽船の船首に大砲(捕鯨砲)をすえつけ,この砲から銛を発射し,しかも銛の先端に火薬をつめた鋳鉄製の銛先をつけ,銛がクジラに命中すればその体内で火薬が爆発し,銛先が破片となってとんでクジラに致命傷を与えるというものである。この方法が普及するとともに,ノルウェー北岸沖の捕鯨は重要な産業としての地位を築き,数ヵ所に鯨体処理場が設けられた。初春から晩秋に至る期間に操業が続けられ,86年には19の捕鯨会社が操業し,従事した捕鯨船は34隻に達した。

ノルウェーの捕鯨業者はアジア海域にも進出し,89年には韓国沖で23頭のクジラを捕獲し,また97年には樺太(現,サハリン)で220頭の捕獲成績を残している。そのほか,北大西洋域ではシェトランド諸島,ヘブリディーズ諸島からアイスランド,ニューファンドランド沿岸に捕鯨事業場が設けられた。アイスランドの最盛期である1902年には,30隻の捕鯨船が操業して,1305頭のクジラを捕獲した。1894年に操業を始めたフェロー諸島では,初年は1隻の捕鯨船で46頭の捕獲成績を収め,さらに1909年には17隻の捕鯨船が操業し,773頭のクジラを捕獲した。しかし,翌年から規模は急激に縮小し,その後17年には完全に閉鎖したが,20年に再開された。北大西洋において,最も重要な捕鯨漁場の一つであったニューファンドランド北方海域では,1904年に最高の捕獲量に達し1276頭を記録したが,翌05年には89頭に減少し,さらに設備への過剰投資に起因して純利益は低下した。

このようにして近代捕鯨は,それまで捕獲不可能であったシロナガスクジラやナガスクジラなどを捕獲対象として各海域へ進出し,目覚ましい発展をとげた。そのため,豊富であったクジラ資源も,高能率化された近代式捕鯨法により,顕著な減少の徴候が現れ始めた。したがって,当然その対策を講じる必要が生じたが,当時の業者はこの北方海域の捕鯨漁場に関する知識と,亜南極水域におけるセミクジラの捕獲資料から,南極海には膨大なクジラ資源があるに違いないと信じていた。

1904年ノルウェーの捕鯨業者は,南大西洋のサウス・ジョージア島のグリュトビーケンに基地を設け,05年にはサウス・シェトランド諸島において,さらに09年には南インド洋のケルゲレン諸島においても操業を開始した。その結果,1868-1905年まで北大西洋の北極海周辺を主とした捕鯨漁場は,それ以降南極海に移った。しかし,これら南極海の基地捕鯨では,漁場までの距離および港湾などに困難な問題が存在していた。また,サウス・ジョージア,サウス・シェトランド,サウス・サンドウィッチおよびサウス・オークニー諸島では,母船が湾内に停泊して鯨体の処理にあたった。当時の母船は,クジラを船尾から引き揚げるスリップウェーを備えていなかったため,アメリカ式捕鯨と同様に船側で鯨体の処理をしていた。したがって,母船が長期間にわたり投錨(とうびよう)停泊可能であり,そして避難港としても,優れていることが操業上の不可欠条件となっていたのである。

さらに,これらの島々はイギリスの領土であったため,イギリス政府はノルウェーの捕鯨船に対して,膨大な停泊料を要求してきた。これらの悪条件を打開するには,洋上で鯨体の処理,加工のできる母船の建造以外になかった。その問題は,ノルウェーの捕鯨業者にとり深刻となり,そこでさまざまな検討が加えられた結果,スリップウェーを設けた捕鯨母船ランシング号が1924年に誕生した。この母船の最も特徴とする機動性により,漁場の位置になんらの制約も受けることがなくなったため,広範囲にわたり操業が行われるようになった。そして,1930年から用いられるようになったクロー(クジラを母船上に引き揚げる場合,その操作を能率化するために開発されたもので,クジラの尾羽をはさむようになっている)により操業能率が向上した。さらに,鯨油の硬化法の発見により,マーガリン,セッケンなどの原料として新たな需要が開けたため,再び世界において鯨油の需要が増大し始め,南極海捕鯨は年ごとに発展した。そして,1930/31捕鯨漁期には南極海捕鯨開始以来最大規模の41船団が出漁し,シロナガスクジラ1万3849頭,ナガスクジラ1万9477頭,ザトウクジラ883頭およびイワシクジラ3頭,合計3万4212頭を捕獲した。しかし,1931/32漁期には世界的な経済恐慌の影響を受け,ノルウェーからは全船団が南極海への出漁を中止し,その漁期の捕獲成績は前年のわずか2割程度であった。そこで,1932/33漁期には鯨油生産量規制のため,出漁各国の捕鯨会社による自発的な生産協定が結ばれ,この協定が捕鯨の国際的な取決めの最初となった。

一方,各国政府間における条約は1931年9月26日,26ヵ国によって署名されたジュネーブ条約が最初であるが,内容的には貧弱で,しかも効力を発生したのは署名後5年を経た36年であった。その後,イギリス,ノルウェーが中心となって37年に,内容的には現行の捕鯨取締条約とほぼ同様な国際捕鯨協定が締結され,実施されるに至ったが,日本は加盟しなかった。

母船式捕鯨拡大とともに,沿岸捕鯨基地も次々と設立され拡張された。しかし,第2次大戦勃発により,母船,捕鯨船などが軍事目的に使用されたため,捕鯨は縮小のやむなきに至った。南極海の母船式捕鯨は2漁期間(1941/42~42/43)完全に出漁を中止したが,サウス・ジョージア島での基地捕鯨は戦争中も閉鎖することなく続行された。戦争終結直後は,陸上基地8,捕鯨船48隻に減少し,鯨油の生産体制は極度に低下していた。しかし,油脂の世界的必要性から,捕鯨各国は捕鯨船の建造,修理,改装などを優先し,45年には南極海へ,ノルウェーから6,イギリスから3,計9船団が出漁した。

第2次大戦後,鯨類の資源管理を国際的に行おうとする気運が盛りあがり,46年に主要捕鯨15ヵ国で国際捕鯨取締条約が結ばれ,48年に効力を発生した。この条約のもとに国際捕鯨委員会International Whaling Commission(略称IWC)が設置され,鯨類資源の国際的管理を実施することになった。日本は51年に加盟を認められた。

日本では,第2次大戦後食糧事情の極端な悪化により,1946年2月から小笠原海域における捕鯨がGHQから許可された。同海域の捕鯨は50年まで続けられ,終戦直後の困難な食糧事情解決に大きな役割を果たした。さらに,1946年には南極海捕鯨が再開されて2船団が復帰し,1960/61漁期には日本で戦前戦後を通じ最大規模の7船団となった。その間,捕鯨技術の改善も行われた。すなわち,戦争のため中止されていた電気銛の試験が,49年北海道沖で実施された。50年には,南極海捕鯨に装備され実用段階に至ったが,多くの研究課題を残し,結果的には普及しなかった。しかし,電気銛の実験に参加した平田森三(1906-66)は,銛が水面を大きく反跳する現象を観察して,従来のとがった銛先に代わる平頭銛実験の必要性を感じとった。そして,北海道沖の電気銛実験は急きょ平頭銛の実験に変更された。その結果,平頭銛はとがった銛に比較して,水面における反跳の少ないことが明らかとなり,1949/50年度南極海捕鯨に採用された。以降,日本における捕鯨銛は,すべて平頭銛(一時平田銛とも呼ばれた)となった。

戦後の世界における南極海捕鯨も,1960/61および1961/62漁期の21船団を最大規模として漸次減少傾向をたどった。

執筆者:奈須 敬二

近年の捕鯨情勢

1960年代になると,捕獲の国別配分協定が結ばれ,それまでの捕獲総枠制(オリンピック方式)が終了し,また鯨油価の暴落から欧米諸国が相次いで捕鯨操業から撤退した。一方,鯨類資源の管理はこのころから向上し,IWCに設置されている科学小委員会Scientific Committee(略称SC)では,南極海捕鯨への非出漁国の研究者による〈三人委員会〉が設立されるなど,徐々に資源管理が強化されてきた。この間にザトウクジラ(南極海1963,北太平洋1964)およびシロナガスクジラ(南極海1964,北太平洋1965,南半球1967)が全面禁漁となった。

70年代になると,世界的に反捕鯨運動が高まり,72年に開催された国連人間環境会議では,商業捕鯨の10年間停止(モラトリアム)の決議が採択された。IWCは,この勧告を科学的根拠に欠けるとして受け入れなかったが,この年シロナガス換算方式blue whale unit(BWU。シロナガスクジラの採油量を基準にして各鯨種との比率を定める方式で,シロナガスクジラ1頭に対してナガスクジラ2頭,ザトウクジラ2.5頭,イワシクジラ6頭に相当)を撤廃して,完全鯨種別規制にふみ切り,さらに管理海区別に捕獲枠を設定した。74年には資源の3分類方式に基づく新管理方式が採用され(1975年より実施),以後現在に至るまでIWCにおける資源管理方式の基本となった。この管理方式の導入によって,多くの鯨種系統群が捕獲禁止となり,78年までに大西洋海域を除いてナガスクジラとイワシクジラが完全禁漁となった。

一方,IWC加盟国のなかに占める捕鯨国の比率は,1973年に半数を割ってから年々低くなり,票決で決定がなされるIWCでの捕鯨国の立場は弱まってきた。またアメリカでは,77年に捕鯨国のIWC決定に対する異議申立てを牽制(けんせい)する目的から,アメリカの200カイリ内でのそれらの国によるあらゆる漁業活動を規制する国内法(パックウッド=マグナソン修正法,PM法)が制定されるに至った。

このような状況下において,SCでは国際的な調査プロジェクトの必要性が指摘され,IWCの調査実施計画である〈国際鯨類調査10ヵ年計画International Decade of Cetacean Research〉(略称IDCR)の南半球産ミンククジラの資源調査として実を結んだ。この調査は1978/79漁期より開始され,鯨類の資源解析に大きく貢献し,近年のような捕鯨状況下においてもなお積極的に実施されている。79年のIWCにおける捕鯨国と非捕鯨国の数は9:14となり,この年にミンククジラを除いた母船式操業の禁止と,インド洋(南緯40°以北海域)の鯨類サンクチュアリーの指定がなされた。

80年代になり,アメリカ,イギリスなどの呼びかけによって非捕鯨国のIWCへの加盟はさらに増え,82年のIWC年次総会では〈段階的商業捕鯨禁止提案〉が可決された。この内容は,南氷洋で行う遠洋捕鯨は85年10月1日以降,沿岸捕鯨は86年1月1日以降に全面禁止するというもので,この決定に対し日本,ノルウェー,ソ連,ペルーの4ヵ国が異議申立てを行った。しかし日本はアメリカのパックウッド=マグナソン修正法との関係から,1985年4月に異議申立ての撤回を閣議決定した。日本における商業捕鯨は,この決定により,南氷洋捕鯨は87年3月,沿岸捕鯨は88年3月で終止符を打つことになり,以降,日本では南氷洋についてはミンククジラの〈調査捕鯨〉のみが行われている。

なお1980年代初頭のおもな捕鯨国の捕獲頭数は,日本4443頭,ソ連3392頭(169頭),ノルウェー1869頭,ブラジル625頭,韓国485頭,アイスランド448頭,デンマーク286頭(286頭),スペイン120頭,アメリカ20頭(20頭)である(1982/83捕鯨漁期。( )内はそのうちの先住民捕鯨による捕獲数)。

鯨類資源の保護・管理

鯨類資源の研究は,資源調査,資源解析・診断と最終目標としての資源管理の三段階を経て完遂される。以下それぞれについて概略を述べる。なお,ここでいう捕鯨対象種とは,ヒゲクジラ類9種(シロナガスクジラ,ナガスクジラ,ザトウクジラ,イワシクジラ,ニタリクジラ,ミンククジラ,コククジラ,セミクジラ,ホッキョククジラ)およびハクジラ類2種(ボトルノーズクジラ(トックリクジラともいう),マッコウクジラ)を指す。

資源調査

資源管理を有効に行うためには鯨種別,系統群別に管理がなされる必要があり,また各種の生理,生態を十分把握することがたいせつである。そのため資源解析に必要な生物学的パラメーターの推定はもとより,これに関連する基礎的知見の集積もここに含まれる。

(1)捕獲時の調査 (a)捕獲統計(あらゆる解析の基礎情報) 捕獲年月日,捕獲海区位置,捕獲頭数(雌雄別),出漁船団の規模構成。(b)捕獲努力量統計(捕獲に費やされた努力量を捕鯨船おのおのについて時間的に表現し,資源変動の相対的指標とする) 探鯨時間,追尾時間,捕獲作業時間,曳鯨(えいげい)時間,その他。(c)生物学的調査(鯨類に関する基礎的知見と資源解析のための生物学的パラメーター推定のために実施) 体長・性別の記録,年齢形質(ヒゲクジラでは耳あか,ハクジラでは歯牙)の採集,生殖腺(卵巣,睾丸)の採集・観察,乳腺・胎児(体長,性別,数)の観察,脂皮厚の記録,系統群同定のための形態計測,生化学的組織サンプルの採集,その他。

(2)捕獲を伴わない調査 (a)目視調査(一定の理論に基づいて,鯨類の生息密度を求め資源量を算出) 目視観察データ(種類,群構成,その他),発見距離・角度,観察努力量,海洋気象条件,その他。(b)標識・再捕調査(標識の再捕率から資源量を算出) 特定海域での捕獲頭数,標識頭数,標識・再捕数,標識発見効率,標識行為の鯨体への影響調査など。

資源解析・診断

現在IWC/SCにおいておもに適用されている3手法について述べる。

(1)数学的資源モデル 捕獲統計,捕獲努力量統計および生物学的調査から得られる生物学的パラメーターを用いて,資源の変動を数学的に記述し,資源量の推定を行う方法である。最も単純なものは,捕獲努力量の経年変化を利用する方法であるが,多くの場合,鯨類資源は複雑な挙動をしているので,さらに精密なモデルが必要である。現実に利用されているモデルでは捕獲統計,努力量統計のほかに,年齢組成,体長組成,加入年齢,性成熟年齢,妊娠率,自然死亡率などの生物学的パラメーターが組み込まれたものが多い。この手法の利点は現在資源量が推定されるだけではなく,後述の2手法では得られない資源管理上重要な再生産関係の情報が得られ,今後の資源の増減予測が可能なことにある。

(2)目視法 鯨類が哺乳類である以上,呼吸は必ず水表面で行われ,クジラの噴気(潮吹き)はこの呼吸時に見られる。よく訓練された専門家は10マイル(約16km)以上も離れた所から噴気を認知し,その形状によって種同定をすることができるといわれる。この噴気によって,クジラの存在はより明確なものとなる。

資源量を推定する場合には,所定の方法にそった調査が必要で,船舶を利用して行うのが現実的である。最も基本的な調査法は,航走様式を一定に保ち,精密に計算された観察努力量と発見距離・角度,発見効率および群構成から生息密度を算出して資源量を求めるものである。この手法は,IDCRにおいて実施されており,今後とも有望な手法である。

(3)標識-再捕法 鯨類の標識調査の歴史は古く,1906年にすでに実施されている。使用される標識はチューブ状のディスカバリー型内部標識銛(長さ15~28cm,金属製)が普通で,鯨種や体の大きさによって長さが変えられる。この方法は資源量推定のほかに,回遊,系統群同定,成長などの解析にも利用される。

資源量推定では,特定海域において標識銛を銃を用いてランダムに鯨体に撃ち込み,しかるべき後にその海域で捕獲を行い,再捕率から資源量を求める。すなわち,

資源量=標識数×捕獲数/再捕数

となるが,実際には捕獲時における銛の発見効率,銛自体の鯨体への影響率が考慮されなければならない。さらにこの調査が多年度にわたる場合には,自然死亡率を考慮した反復放流法が適用される。この手法もIDCRにおいて用いられている。

資源管理

現在の資源管理では,各鯨種の系統群,資源量,再生産の3点を十分考慮したうえで捕獲枠の設定およびその他の規則(体長制限,漁期制限,授乳中の雌の捕獲禁止など)が鯨種・系統群別(マッコウクジラではさらに雌雄別)に実施されている。

1975年から実施の基本的管理方式は,資源の最大持続生産量(MSY)を基準とした〈三分類管理方式〉と呼ばれるものである。この方式は生物資源の復元力を利用したもので,各鯨種資源(系統群別)を持続生産量((加入率-自然死亡率)×資源量)が最大になる資源水準(MSY水準)に近づけるように捕獲枠が規定される。この方式では資源は以下のように分類される。

(1)初期管理資源(IMS) MSY水準を20%以上上回る。捕獲限度はMSYの90%。(2)維持管理資源(SMS) MSY水準の+20%~-10%,限度はMSYの0~90%の範囲で設定される。(3)保護資源(PS) MSY水準の10%以下,捕獲は禁止。ただし,南氷洋ミンククジラのように,ほかの鯨種との種間競争の結果によって資源が増大中のものにはこの方式は適用できず,このような場合,純加入量を基準に安全性を考慮したうえで捕獲枠が設定される。

1984年の資料ではIWCの分類による93系統群のうち73が事実上捕獲0あるいは保護資源になっており,捕獲が行われているものは資源状態の良好なものに限られている。また,アラスカ・エスキモーによる保護資源であるホッキョククジラ捕獲などは,先住民生存捕鯨として商業捕鯨と区別されとくに許可されているが,この措置は資源学的立場からみるときわめて不合理といわざるをえない。

現行の管理方式についてもさまざまな問題点があり,改良が議論されつつあるが,非捕鯨国の急激な条約加盟により可決された〈段階的商業捕鯨禁止提案〉(1982)によって,議論が棚上げの状態にある。この決定は科学的な立場よりも,政治的色彩が強く反映された結果であり,反捕鯨側では歓迎される一方,FAO(国連食糧農業機関)などは過剰保護に警告を与えており,調査手段の消失による今後の鯨類調査がおおいに懸念されるところである。

→クジラ

執筆者:加藤 秀弘

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「捕鯨」の意味・わかりやすい解説

捕鯨

ほげい

大形ないし中形のクジラ類を捕獲して利用する漁業をいい、小形のクジラ類を捕獲対象とするイルカ漁業は一般には捕鯨といわない。日本では漁業法に基づく政令により、捕鯨とは動力船に装備された捕鯨砲によってクジラ類を捕獲する漁業と定義され、国の指定漁業となっている(2020年〈令和2〉12月以降、農林水産省令による大臣許可漁業に移行)。

[大隅清治]

捕鯨の歴史

有史以前から人類がクジラ類を捕獲し、利用していたことは、世界各地の遺跡からの出土品や原始画などによって知ることができる。初めは海岸に座礁したクジラを利用し、やがて接岸したクジラを小舟と手投げ銛(もり)や弓矢で捕獲するようになったと考えられるが、それが産業にまで発達したのはヨーロッパと日本だけであり、北アメリカではヨーロッパからの植民者による捕鯨が独自の発展を遂げた。

[大隅清治]

欧米

ノルウェーでは、9世紀に捕鯨が行われていた記録が残されている。11世紀ごろからバスク人がビスケー湾でセミクジラをとり始め、捕鯨を産業規模にまで発展させた。この古代捕鯨は西ヨーロッパ各地の沿岸に漁場を拡大し、やがて遠洋へと進出し、16世紀までにグリーンランドからニューファンドランドにまで達した。17世紀にスピッツベルゲン島にクジラの好漁場が発見されると、ヨーロッパの各国が競って北極圏捕鯨に参加した。この捕鯨の最盛期は1650年から約100年間で、その後はしだいに衰え、1912年までに終止した。

北アメリカにおいては、ニュー・イングランド地方の植民者が17世紀なかばに沿岸でヨーロッパと同様のセミクジラを対象とした捕鯨を開始したが、1712年に沖合いでマッコウクジラを捕獲し、これを契機としてアメリカ式捕鯨がおこり、しだいに世界の海洋に漁場を拡大していった。この捕鯨にはアメリカのみならず、イギリス、フランス、ポルトガルの船も加わった。アメリカ式捕鯨が生産する鯨油は灯油や機械油として大きな需要があった。この捕鯨は1820年から約30年間最盛期を誇ったが、石油の発見などにより、それ以後急速に衰えた。その終期にはマッコウクジラからホッキョククジラやセミクジラの捕獲に転換したが、1925年についに消滅した。

1864年にノルウェーで、動力船に搭載した捕鯨砲でクジラを捕獲する近代捕鯨法(ノルウェー式捕鯨)が開発され、それまでの漁法では捕獲できなかったナガスクジラ類を利用できるようになり、急速に世界の各地に伝播(でんぱ)した。1924年から南氷洋の外洋で母船式捕鯨による操業が行われるようになって、ヨーロッパの近代捕鯨はさらに発展した。第二次世界大戦後も南氷洋捕鯨が復活したが、1960年代にヨーロッパやアメリカの主要捕鯨国は撤退し、1986年から国際捕鯨委員会(IWC=International Whaling Commission)によって商業捕鯨が中止されている。

[大隅清治]

日本

日本人が古くから鯨肉を食べる習慣を身につけていたことは、多くの縄文遺跡から鯨骨が出土している事例からうかがえる。弥生(やよい)時代の土器や骨器に捕鯨の模様が描かれ、貝塚から出土する鯨骨は1貝塚につき1頭分でなく、その一部であることは、いくつかの村落がこの時代に協力して捕鯨を行っていたことを意味する。アイヌは古くから19世紀まで、小舟と弓矢を用いて集団で捕鯨を営んでいた。仏教が興隆し、狩猟が禁忌された奈良時代にも捕鯨は許され、人々にとって鯨肉は重要な動物タンパク源であった。室町時代に入ると、食礼式の正式メニューに鯨肉が入っている。これは、当時すでに鯨肉の供給が安定して行われていた証拠である。この時代には尾張(おわり)・三河(愛知県)から伊勢(いせ)(三重県)にかけて、鉾(ほこ)を用いて捕鯨が行われ、やがて手投げ銛へと技術革新がなされ、捕鯨の効率は向上した。1594年(文禄3)に紀州(和歌山県)から九州の小川島(おがわしま)へこの技術が導入された。1606年(慶長11)には紀州の太地(たいじ)において突取(つきとり)式捕鯨法による組織的な操業が開始された。1675年(延宝3)には日本独特の網取(あみとり)式捕鯨法が太地において開発され、この漁法は急速に西日本の各地に普及し、江戸中期に日本の捕鯨は大いに繁栄した。この時代の捕鯨場のおもな所は、紀州(和歌山県)の太地・古座(こざ)、土佐(高知県)の津呂(つろ)・久保津(くぼつ)、肥前(長崎・佐賀県)の生月(いきつき)・小川島、壱岐(いき)(長崎県)の勝本(かつもと)、五島(ごとう)(長崎県)の魚目(うおのめ)、対馬(つしま)(長崎県)の鰐浦(わにうら)、長門(ながと)(山口県)の通(かよい)・見島(みしま)・川尻(かわじり)、丹後(たんご)(京都府)の伊根(いね)、能登(のと)(石川県)の小木浦などがあげられる。なお、安房(あわ)(千葉県)の勝山においては17世紀から捕鯨が行われてきたが、対象鯨種がツチクジラであったため、網取式は有効でなく、突取式のまま推移した。網取式捕鯨法は、海岸の丘の上に見張りを置き、クジラを発見すると旗やのろしによって通報し、多数の捕鯨船を出漁させる。捕鯨船団の構成の一例をあげれば、勢子(せこ)船15隻、網船(双海(そうかい)船)13隻、引船(持双(もっそう)船)4隻、親船1隻、計33隻に達する。親船の指揮の下に勢子船は集団でクジラを追い立て、あらかじめ双海船が幾重にも張り巡らせた網にクジラを絡ませて行動を鈍らせ、手投げ銛を投げて体を弱らせ、最後に鼻孔(びこう)に綱を通して持双船によって鯨体をつり下げて捕鯨場まで曳行(えいこう)する。クジラの解体は海岸で、ろくろなどの機具を活用して解体し、納屋(なや)と称する工場で漁獲物の処理を行う。これらの一連の組織を鯨組(くじらぐみ)とよび、従業員は陸上・海上部門をあわせて500~800人を擁した。網取式捕鯨の対象鯨種はセミクジラを主として、コククジラやザトウクジラなど種々の鯨種が捕獲された。1820年(文政3)からアメリカ式捕鯨船が日本周辺で操業を始め、そのためにクジラの漁場への来遊数が大きく減少し、さらに1899年(明治32)に日本に導入された近代捕鯨に追い討ちをかけられ、網取式捕鯨は1907年(明治40)に終止した。

日本の近代捕鯨は、朝鮮半島近海で操業を開始したロシアの捕鯨に強く刺激を受けて導入されて以後急速に発展し、東北地方や北海道から千島列島、小笠原(おがさわら)諸島、台湾、朝鮮半島にまで捕鯨基地が設けられた。1934年(昭和9)には日本で最初の母船式捕鯨船団が南氷洋に出漁し、1940年には北洋でも母船式捕鯨が開始された。太平洋戦争によって壊滅的打撃を受けた日本の捕鯨業は戦後いち早く復興し、敗戦後の食糧危機を救うとともに、大型、小型の沿岸捕鯨はもとより、母船式捕鯨が南氷洋と北洋で戦前に勝る発展をみせた。しかしながら、1960年代後半から国際的捕鯨規制が強化され、日本では1988年(昭和63)春から商業捕鯨は停止された。

[大隅清治]

捕鯨の現況

現代の捕鯨は商業捕鯨と先住民生存捕鯨とに分けられる。商業捕鯨はすべて近代捕鯨法によって営まれており、捕鯨国と捕鯨漁場は1960年代までは世界に広く分布していたが、その後イギリス、オランダ、カナダ、アメリカ、南アフリカ、オーストラリア、チリなどが次々と捕鯨を中止し、1982年には、日本、ソ連(当時)、スペイン、アイスランド、ノルウェー、韓国、ペルー、ブラジルの8か国となった。このなかで日本とソ連が南氷洋で母船式捕鯨を行い、その他の国と日本とが沿岸捕鯨を営んでいた。先住民生存捕鯨とは、先住民の生存に欠くことができず、その民族の捕鯨文化を守るために特別に許される捕鯨と定義されるが、現実的には商業捕鯨との差異は明確でない。アラスカの先住民(エスキモー)による捕鯨がその典型とされ、ボートと手投げ銛による捕鯨法が行われている。グリーンランドにおける捕鯨も先住民生存捕鯨とみなされているが、近代捕鯨による操業が行われている。ロシアのチュコト海では先住民のための捕鯨が先住民生存捕鯨として認められている。また、IWCに加盟していないインドネシアの一部の村落で小規模な捕鯨が行われている。

日本の捕鯨業は母船式捕鯨、大型捕鯨および小型捕鯨に分類される。母船式捕鯨業は、捕獲したクジラの処理や捕鯨船への補給を役目とする捕鯨母船を中心に、捕鯨船、冷凍工船、油送船、運搬船が付属して船団を構成して、遠洋漁場において基地に限定されずに操業できる能率的な捕鯨である。日本は最盛期に南氷洋に7船団、北洋に3船団が出漁したが、1980年から北洋の母船式捕鯨が停止され、ついで1987年から南氷洋での母船式捕鯨が停止している。

大型捕鯨は、日本の沿岸にクジラの処理と捕鯨船への補給のための基地を設け、これを中心として近海で操業する捕鯨の形態であり、母船式捕鯨に比べて捕鯨船の操業範囲は限定される。大型捕鯨の対象鯨種はミンククジラを除くヒゲクジラ類とマッコウクジラであった。捕鯨船は数100トンの大型船で、捕鯨船数は第二次世界大戦前の30隻から1982年には7隻に減少し、基地数も戦前の外地を含めた60か所から1982年には5か所に減少し、それらは山田(岩手県)、鮎川(あゆかわ)(宮城県)、和田浦(千葉県)、母島(東京都)および太地(和歌山県)に存在したが、1988年3月で操業を停止している。

小型捕鯨は、大型捕鯨と同様に沿岸捕鯨であるが、捕鯨船は50トン未満の小型であり、対象鯨種もマッコウクジラを除くハクジラ類とミンククジラに制限されていたが、1988年からはIWCの管理対象種であるミンククジラの捕獲は禁止されている。小型捕鯨は第二次世界大戦前から存在したが、戦後急速に拡大した。一時70隻以上の捕鯨船が乱立したが、1947年に国の指定漁業となってから業界の整理統合が進み、2001年(平成13)現在5隻が稼働している。また、かつては小型捕鯨の処理場は全国に広がっていたが、2001年時点で太地、和田浦、鮎川、網走(あばしり)(北海道)、函館(はこだて)(北海道)に限定されている。

[大隅清治]

捕鯨操業と処理

捕鯨船は船体の大きさに比して強力な機関を備え、高速を出せ、曳鯨力に優れている。高いマストの上に見張り台があり、操業中は乗組員が交替でクジラの発見に努める。噴気などによってクジラを発見すると全速力で追いかけ、鯨探知機によって水面下のクジラの行動をとらえて船を近づけ、浮上する瞬間に捕鯨砲で銛を打ち込む。銛には長い綱がついていて船とクジラとを結び付け、逃亡や沈下を防ぐ。死んだ鯨体をブイでつるし、これにラジオブイ、標識旗、方向探知機の反射板とをつけて海上に放置し、操業を続ける。操業が終了すると集鯨をし、舷側(げんそく)に抱いて母船または基地まで曳鯨する。解剖甲板に引き上げられた鯨体はウィンチのような機械力と解剖刀で解体され、皮、肉、骨、内臓に分けられる。それらは細割され、骨、皮、内臓はボイラーに投入して鯨油をとり、肉、皮、内臓の一部は冷凍、冷蔵または塩蔵される。このようにして生産された鯨製品はそのまま市場に出荷されるか、あるいは加工のために工場へ送られる。

[大隅清治]

クジラの利用

日本には鯨食文化が古くから存在し、鯨体は食用を主として余すところなく利用されてきた。鯨肉は刺身やステーキとして食べるか、缶詰などに加工されるかして食用となる。ヨーロッパやアメリカではかつては皮から鯨油を生産し、骨や鯨肉は捨てるかミールなどに加工して家畜の餌料(じりょう)として利用していた。鯨類の皮は煮物やみそ汁の具として食用になる。マッコウクジラの採油したかすは煎(い)り皮といっておでんの材料となる。尾びれの皮はさらしくじらとして食べる。畝(うね)といわれる腹部の皮と肉はクジラベーコンの原料である。蕪骨(かぶらぼね)と称する鼻部の軟骨は松浦漬けの原料となる。百尋(ひゃくひろ)といわれる小腸や、豆臓(まめわた)といわれる腎臓(じんぞう)も美味である。鯨油は、ヒゲクジラ類から採取されるナガス鯨油と、ハクジラ類から得られるマッコウ鯨油とに分かれ、前者はマーガリンやショートニングなどの食用油に加工され、分解してグリセリンや高級脂肪酸などの工業医薬原料になる。後者からは潤滑油、乳化剤、洗剤、化粧品などがつくられる。マッコウクジラの歯や下顎骨(かがくこつ)、ヒゲクジラ類のくじらひげ板は工芸材料として用いられる。マッコウクジラからまれに得られる竜涎香(りゅうぜんこう)は保香剤や媚薬(びやく)として珍重された。採油液からはエキスやミールが製造されて食料や餌料となり、採油かすは肥料に用いられる。

[大隅清治]

捕鯨の管理とクジラの資源保護

クジラ類は哺乳(ほにゅう)類に属するので、魚のように自然環境によって資源が直接影響されることは少ないが、繁殖力が低いので、とりすぎると資源の回復が遅い。また、経済的価値が高いので乱獲されやすい。古代捕鯨やアメリカ式捕鯨によってホッキョククジラ、セミクジラ、コククジラの資源が著しく減少し、近代捕鯨時代に入ってからザトウクジラやシロナガスクジラの資源が減り、クジラ資源の保護と捕鯨の管理の必要性がしだいに認識されるようになった。クジラ類の生活圏は広く、同一漁場で複数の国の捕鯨船が操業するために、捕鯨の取締りと資源の管理のためには国際的取極(とりきめ)が必要である。そこで国際連盟は1920年代からその実現に努め、1931年に「国際捕鯨条約」が締結され、1936年に発効した。1937年には別に「国際捕鯨協定」が署名された。これらの国際条約が効力を発揮する前に第二次世界大戦が始まった。大戦終結後まもなく、1946年に現行の「国際捕鯨取締条約」がワシントンで締結され、1948年に発効し、1949年からこの条約の下で規制に関する具体的事項を検討し定める機関としてのIWCが活動を開始した。日本は1951年にこの条約に加盟した。この条約は、資源の減少した鯨種系統群の捕獲禁止、捕獲割当て量の設定、捕獲体長の制限、子連れの母クジラの捕獲禁止、操業海域および漁期の制限、鯨体の完全利用の義務など多くの条項を定め、IWCは年次会議の際にそれらの条項の修正を行っている。

1960年代後半から捕鯨反対運動がアメリカを中心として高まり、1972年に開かれた「国連人間環境会議」で「商業捕鯨の10年間禁止」の決議が採択されるに至った。IWCはこの決議は科学的に正当化されないと退けたが、捕鯨反対運動はその後も衰えをみせずに活発に活動を続け、捕鯨操業妨害などの過激行動も行った。加盟国は現行条約の締結時においては15か国であり、そのなかの14か国が捕鯨国であった。しかし、1969年には、加盟国は16か国であまり変わらないが、捕鯨国は9か国に減少し、捕鯨国の立場は弱体化した。さらに1982年には加盟国は39か国に急増し、そのなかで捕鯨国は8か国になり、付表の改訂案を阻止するに足る4分の1の票数を確保できなくなった。このような状況の下で、IWCは1982年の年次会議で1986年までに商業捕鯨を中止することを決議した。日本は規約に基づいてこの決議に対して直ちに「異議申し立て」を行ったが、1986年(昭和61)日本の北洋漁業を守るためにこれを撤回し、1988年4月以後IWCの権限内の鯨種を対象とする捕鯨を停止している。しかし、アイスランドは1992年にIWCを脱退し、同年に北大西洋海獣類委員会(NAMMCO(ナムコ))を設立して捕鯨再開の準備を進め、ノルウェーは付表修正決議に対して異議の申し立てをした国には効力を生じないとする、国際捕鯨取締条約第5条の規定に従って、1993年に捕鯨を再開した。IWCは先住民生存捕鯨の名で一部の国の捕鯨を許可している。そのため日本政府は日本の沿岸小型捕鯨がこの型の捕鯨に近似しているとして、ミンククジラの緊急捕獲枠の設定を1988年以来要求し続けているが、IWCによってそれが阻止されている。

IWCの加盟国は2000年現在41か国であるが、非加盟のいくつかの国では、IWCの管轄下の鯨類の捕獲利用がなされており、またIWCの権限外の鯨種の捕獲による利用も加盟国を含む多くの国でなされている。日本では政府の管理下で沿岸小型捕鯨がツチクジラ、ゴンドウクジラ、ハナゴンドウの捕獲を続け、小型鯨類である数種のイルカ類を対象とする突(つき)ん棒漁、追い込み漁などのイルカ漁業も、強い鯨肉需要に支えられて、政府の指導の下で捕獲枠が定められて操業している。また、日本は科学調査のためにすべての規定を除外することが許される、条約第8条第1項に従って、南極海におけるミンククジラの科学研究目的のための捕獲調査(調査捕鯨)を1987年から継続して実施し、1994年からは北西太平洋でミンククジラの捕獲調査を開始し、2000年からはニタリクジラとマッコウクジラが捕獲調査の対象種として加えられた。そして調査副産物の利用を義務づけている条約第8条第2項にしたがって、調査後できる限り加工して利用してきた。

IWCの科学小委員会はいくつかの主要鯨種資源の包括的資源評価作業を実施し、鯨類資源の安全な管理方法である改訂管理方式を完成させた。それらによって南極海、北太平洋および北大西洋産のミンククジラなどの捕鯨再開の科学的条件は、1992年までに整った。しかしながら、IWCで多数を占める反捕鯨国は、南緯40度以南の海域におけるクジラの聖域を1994年に設定し、改訂管理制度の整備、人道的捕殺方法の強化などの決議案を次々に提出して、捕鯨の再開を遅延させており、2001年現在、IWCによる商業捕鯨の中止決議が解除されないままでいる。

[大隅清治]

その後の動き

反捕鯨国のオーストラリアは2010年、日本の南極海での調査捕鯨の中止を求めて国際司法裁判所に提訴。国際司法裁判所は2014年、日本の南極海での調査捕鯨の中止を命じる判決を出した。これを受けIWCも調査捕鯨を再開しないよう求める決議を採択した。このため日本は、南極海での調査捕鯨から撤退し、北西太平洋での調査捕鯨も縮小を余儀なくされたが、2015年12月に捕獲数を削減して南極海での調査捕鯨を再開し、商業捕鯨再開をIWCに提案した。しかしIWC(2019年9月時点の加盟国88か国)の議決には加盟国の4分の3以上が必要であり、反捕鯨国数(48か国)と容認国数(40か国)とが拮抗(きっこう)する状況では打開が見込めないと判断し、日本は2019年(令和1)6月末にIWCを脱退した。同年7月から、調査捕鯨にかえて、31年ぶりに商業捕鯨を再開し、日本近海(日本領海と排他的経済水域)でミンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラの商業捕鯨を始めた。

2020年時点で、IWC加盟国では、ノルウェーとアイスランド(1992年脱退後2002年再加盟)が中止決議に科学的根拠がないとして商業捕鯨を続けている。非加盟国ではカナダ(1982年脱退)とインドネシアが商業捕鯨を行っており、先住民生存捕鯨をアメリカ(イヌイットとマカ・インディアン)、ロシア(チュクチ先住民)、デンマーク領グリーンランド(イヌイット)、セント・ビンセント・グレナディーンズ(先住民)が実施している。IWC管理対象外では、日本のほか、アラスカ、カナダの極北地域、グリーンランド、デンマーク領フェロー諸島、カリブ海諸国、ソロモン諸島などで小型鯨類やイルカ漁がなされている。

[矢野 武 2020年8月20日]

『前田敬治郎・寺岡義郎著『捕鯨』(1952・いさな書房)』▽『福本和夫著『日本捕鯨史話』(1960・法政大学出版局)』▽『奈須敬二著『捕鯨盛衰記』(1990・光琳)』▽『桜本和美・加藤秀弘・田中昌一編『鯨類資源の研究と管理』(1991・恒星社厚生閣)』▽『高橋順一著『鯨の日本文化誌――捕鯨文化の航跡をたどる』(1992・淡交社)』▽『森田勝昭著『鯨と捕鯨の文化史』(1994・名古屋大学出版会)』▽『近藤勲著『日本沿岸捕鯨の興亡』(2001・山洋社)』▽『中園成生著『くじら取りの系譜――概説日本捕鯨史』(2001・長崎新聞社)』▽『石井敦・真田康弘著『クジラコンプレックス――捕鯨裁判の勝者はだれか』(2015・東京書籍)』▽『小松正之著『日本人とくじら――歴史と文化』増補版(2019・雄山閣)』▽『森下丈二著『IWC脱退と国際交渉』(2019・成山堂書店)』▽『大村秀雄著『鯨を追って』(岩波新書)』

百科事典マイペディア 「捕鯨」の意味・わかりやすい解説

捕鯨【ほげい】

→関連項目漁業|クジラ(鯨)|日米漁業交渉

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「捕鯨」の意味・わかりやすい解説

捕鯨

ほげい

whale fishing; whaling

戦後,国際的にクジラ類資源の適切な保存と捕鯨産業の秩序ある発展をはかるため,1948年国際捕鯨委員会 IWCが設置され,各国の捕獲枠などに規制が加えられることになった。1960年代にはイギリスとオランダが捕鯨から撤退し,国際世論が環境保全に傾くなか海洋哺乳動物の保護を訴える反捕鯨国の発言力が増し,1982年には商業捕鯨モラトリアム(一時停止)が IWCで採択された。捕鯨国カナダは同年 IWCを脱退,アイスランド(1992脱退,2002復帰)とノルウェーは異議を申し立てたまま商業捕鯨を継続した。日本は 1988年に商業捕鯨を中止し,1987年から南極海で,さらに 1994年から北西太平洋で調査捕鯨を開始したが,2019年資源活用に関して意思決定がはかれず,商業捕鯨の再開が見込めないことなどを理由に IWCを脱退,領海および排他的経済水域での商業捕鯨を再開した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「捕鯨」の解説

捕鯨

ほげい

戦国時代,紀伊・土佐・長門・肥前など西国地方で銛 (もり) による突取 (つきとり) 捕鯨が行われ,江戸時代,網取捕鯨を考案。網取法は鯨を岸に追いあげ,網船の張った網に追い込み,銛を打ち込み縄で縛った。浦全体の共同作業が特色。鯨油採取が主目的であった。明治時代以後,ノルウェー式捕鯨業に代わる。近年,クジラ資源の保護という立場からきびしい捕獲制限がとられている。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の捕鯨の言及

【壱岐島】より

…1652年(承応1)から領内総検地が行われ,56年(明暦2)には検地に基づいて田畑清帳が作成されて耕地の確定が行われ,以後の新開地は新清帳に記入するようになった。17世紀初めごろから瀬戸,芦辺,印通寺(いんどうじ)などの近海で捕鯨が行われて納屋場が設けられたが,61年(寛文1)に恵美須の捕鯨は松屋家,深沢家など8家の共同操業になった。80年代に網取法が考案され漁法が改良された。…

【紀伊国】より

…漁業は古くから発展し関東その他各地にも出漁し,進んだ漁法を伝えた。捕鯨業は日本でもっとも古い歴史をもつものの一つである。近世では1606年(慶長11)以降の銛突(もりつき)捕鯨法と77年(延宝5)以降の捕網鯨法の考案が注目され,捕鯨業は急速に発展した。…

【国際捕鯨取締条約】より

…クジラ資源の合理的利用を目的とする最初の国際捕鯨取締条約は1931年ジュネーブで署名され,36年に効力を発生した。この条約は翌37年発展的に解消し,同年新しい国際捕鯨取締協定がロンドンで締結された。…

【太地[町]】より

…面積5.96km2は県下市町村中最小である。日本捕鯨発祥の地といわれており,捕鯨の起源は1606年(慶長11)和田頼元が刺手組を組織して鯨突漁を始めたことにあるといわれる。77年(延宝5)には頼元の孫頼治が鯨網漁を考案して捕鯨は急速に発展したが,1878年に暴風雨により100人余の死者を出し,漁船,漁具なども失ったため衰えた。…

【土佐国】より

…加工面では宇佐の播磨屋佐之助,中浜の山崎儀右衛門らが鰹節の改良と積出しにつとめ,江戸,上方で土佐節の名声を高めた。捕鯨業は近世初頭,安芸郡津呂(現,室戸市)の多田五郎右衛門が始めた。尾張から尾池四郎右衛門が来国して従事したこともあったが長続きせず,寛文年間(1661‐73)多田吉左衛門が従来の突取法に代わる網取法を紀州より導入,津呂,椎名(現,室戸市)と幡多郡窪津(現,土佐清水市)を漁場に発展した。…

※「捕鯨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...