日本大百科全書(ニッポニカ) 「漢方医学」の意味・わかりやすい解説

漢方医学

かんぽういがく

古代中国で発達した医学が日本に伝えられ、日本の風土のなかで発展した医学の総称であり、漢方とは、オランダ医学を蘭方(らんぽう)とよんだのに対して使われた用語である。漢方医学には、中国から室町時代末期に伝来した医学を基礎とする後世方(ごせほう)と、江戸時代中期におこった中国の古代医学(『傷寒論(しょうかんろん)』『金匱要略(きんきようりゃく)』)を基礎とする古方(こほう)とがあるが、現在行われている漢方医学の多くは両者を折衷したものであり、どちらかというと古方を主体としているといえる。一方、東洋医学というのは、インド医学、中国医学など東洋の医学を広くさして使われていたが、今日では漢方医学を意味して使われる場合が多い。なお、インド医学をアーユルベーダ医学、スシュルタ医学とよび、中国医学を中医学などとよんで、東洋医学、漢方医学との混用を避けている。

[有地 滋]

歴史

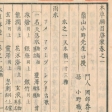

漢方医学の基礎となる古代中国医学は約2000年前に体系づけられた。医療に関する原典が『黄帝内経(こうていだいけい)』、薬物に関する原典が『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』、薬物療法の原典が『傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)』(のちに『傷寒論』『金匱要略』に分かれたとされる)であり、これらがそれぞれに発展してきた。『黄帝内経』から『鍼灸甲乙経(しんきゅうこうおつきょう)』のような鍼灸の書がつくられ、鍼灸術が発達した。最古の中国薬局方ともいうべき『神農本草経』からは、明(みん)代の『本草綱目(ほんぞうこうもく)』、江戸時代の『大和本草(やまとほんぞう)』『本草綱目啓蒙(けいもう)』などの代表的な本草書がつくられた。また、『傷寒論』『金匱要略』の薬物療法の内容は、そのまま現在まで引き継がれている。

しかし、時代とともに中国の医学も変貌(へんぼう)してきた。とくに金(きん)・元(げん)時代には、「金元医学」といわれるほどに変化した。この医学が室町時代末期の医家田代三喜(たしろさんき)によって日本に持ち帰られて定着した。これら金元医学の立場をとる人々を後世方派といい、この医学を後世方という。一方、中国では、清(しん)代になると勅命によって『医宗金鑑(いそうきんかん)』が編纂(へんさん)されたが、その内容は当時の中国医学を集大成したものであった。さらに『温病論(おんびょうろん)』『温疫論(おんえきろん)』といった書も清代に編まれ、これらが今日の中国医学へと続くのである。

田代三喜が持ち帰った金元医学をさらに広げたのが曲直瀬道三(まなせどうさん)であり、『啓迪集(けいてきしゅう)』『切紙(きりがみ)』などの書を著した。その後、江戸時代初期に至るまで、金元医学は著しく日本化され、医学といえば後世方をさしたが、やがて国学の復興などにみられるような復古思想が江戸時代中期に勃興(ぼっこう)し、それに応じて医学にも「古代中国医学の根本に復古すべし」とする医家が現れた。こうした復古的立場の創成期には、名護屋玄医(げんい)、後藤艮山(こんざん)、香川修庵(しゅうあん)らが活躍し、山脇東洋(やまわきとうよう)、とくに吉益東洞(よしますとうどう)に至って発展の極に達した。これらの医学を行う人々を古方派とよび、この医学を古方という。吉益東洞は「古方の祖」ともいわれている。古方は『傷寒論』を主とした医学ではあったが、その内容は、古代中国医学を日本独自の医学に同化、変貌させたものであり、腹診(ふくしん)、つまり腹部の触診を重視し、脈診(みゃくしん)(脈による診断)を軽視する診断法であった。吉益東洞はその代表者であり、『類聚方(るいじゅうほう)』『方極(ほうきょく)』『薬徴(やくちょう)』の書を著した。とくに腹診はわが国で独特の発達を遂げたものであり、多くの腹診書が出された。稲葉文礼(ぶんれい)の『腹証奇覧(ふくしょうきらん)』、和久田叔虎(わくだとしとら)の『腹証奇覧集』などがそれである。単純な薬方による「激しい攻撃的療法」を基礎とする古方は、復古思想の時流にあって盛んになり、さらに永富独嘯庵(ながとみどくしょうあん)、尾台榕堂(おだいようどう)などの医家を輩出し、古方派が日本における医学の主流となった。しかし、やがて古方に後世方を折衷して、それぞれの長所を統合するという立場をとる第三の流派が生まれた。これが折衷派とよばれるものであり、『導水瑣言(どうすいきげん)』『蕉窓方意解(しょうそうほういかい)』を著した和田東郭(とうかく)、『方輿輗(ほうよげい)』を著した有持桂里(ありもちけいり)らがおもな人々である。

この折衷派も、しだいに経験主義に陥ったために、さらに古文献の考証に重きを置こうとする流派、つまり江戸医学館の多紀(たき)家を中心とした考証派が出現した。森立之(もりりっし)、喜多村直寛(きたむらちょっかん)、『叢桂亭医事小言(そうけいていいじしょうげん)』を著した原南陽(はらなんよう)などが、考証派のおもな人々である。また、明治時代、漢方においては最後の名医といわれる浅田宗伯(そうはく)もこの派に属する。

やがて江戸時代末期になると、オランダ医学(蘭方医学)が盛んになり、漢方と蘭方の折衷が行われるようになった。華岡青洲(はなおかせいしゅう)が漢方薬と日本の民間薬を用いて全身麻酔を施して乳癌(にゅうがん)の手術を行ったのは、その成果である。

明治時代に入ると、政府は漢方を禁じ、ドイツ医学を主体とする西洋医学を採用したために、漢方医学は衰微せざるをえなくなった。しかし近年、漢方医学はその特質をもって、ふたたび見直されてきた。江戸時代のままではなく、現代医療のなかでの漢方として科学的に再検討し、その長所を用いようとするわけである。この西洋医学と漢方医学の併用によって、今後の医療に対する貢献が期待されている。

[有地 滋]

治療法

前述したように、漢方は現代の医学とは違って、病名も定まらない古い時代にできたものであるため、病態の認識法も五官、つまり眼(め)、耳、鼻、舌、身(からだ)による診断である。漢方はまず五官によって自他覚症状を把握し、その症状の組合せ、つまり症候群を決定する。これを漢方では「証(しょう)」とよぶが、この証の決定が、即、治療薬の決定となる。証は、必要な症状を取捨し、相互関連をつけたうえで全体を統一したものであり、現代医学の病名診断に相当するが、証は同時に処方の適応証でもある。すなわち、葛根湯(かっこんとう)の証とは葛根湯が効く症候群というわけであり、診断即治療法となるところが漢方医学の特徴で、現代医学が病名診断ののちに治療方針を決めるのとは基本的に異なる。これを「方証一致」「随証治療」とよぶわけであるが、ここに古代中国の思想である実践哲学がある。

しかし、古代中国医学の随証治療と日本の漢方、ことに古方の随証治療とでは、著しい相違がある。日本の場合は腹診を主体としたものであり、これは前述したように日本で独自に発展したものである。

証を決定するための診察は、望診(ぼうしん)、問診(もんしん)、聞診(ぶんしん)、切診(せっしん)の四つに分けられる。望診には、全身の状態を観察する視診、および舌の状態をみる舌診があり、問診とは、患者との問答から既往症や病状を知ることである。聞診は、患者の呼吸や咳(せき)を聞いたり、排泄(はいせつ)物などのにおいをかぐことであり、切診は、脈を手指で圧して調べる脈診と、腹部を触診して症状を把握する腹診とに分けられる。

以上の四診(ししん)で全身の診療、つまり証を決定するわけであるが、脈診と腹診はとくに欠かせないものである。脈診の場合、現代医学ではおもに脈の数(毎分)、結滞(けったい)、動脈壁の硬軟、血管の蛇行状態をみるが、漢方医学ではこのほかに浮沈、緊軟(きんなん)、大小などという多くの状態を把握し、これらを組み合わせて体の状態、病気の位置を診断して、薬方(やくほう)(漢方薬)を決める。また、もっとも重要とされる腹診も、現代医学とはまったく違い、肝臓、胃、腸などの臓器を触診し、腫脹(しゅちょう)、硬軟、圧痛、腫瘍(しゅよう)を検するのではなく、膝(ひざ)関節を伸ばし腹壁の緊張を除いて、腹壁の圧痛や抵抗などの状態とその部位を把握する。この腹診で得た証は方証一致の基本となるものである。

四診のほか、全身の証というのがある。これには、体力を脈や筋肉の緊張によって虚と実とに分けたり、血行を充血と虚血(貧血とは異なる毛細血管内乏血)、熱を熱感と冷感に分けるという診断法のほか、脈証と、皮膚の無汗、発汗、あるいは下痢、嘔吐(おうと)などで表と裏に分ける診断法がある。

さらに、気(き)・血(けつ)・水(すい)とに分けて証を診断することもある。これは、気・血・水のバランスがよく保たれている場合が健康であるという考え方である。自律神経、精神、呼吸などの変調があれば「気の病(やまい)(気滞)」であり、うっ血、充満、皮膚毛細血管拡張をはじめ、暗赤色の舌縁、下腹部圧痛などがあれば「血症(けっしょう)(瘀血(おけつ))」であり、腫脹、とくに圧してもへこまない腫脹、口渇(こうかつ)(口が渇き水が飲みたい)、乏尿、全身倦怠(けんたい)などは「水毒(水滞)」である。これらの証に基づいて、「気の病」には気剤を、「血症」には血剤を、「水毒」には利水剤を投与するのである。

こうして全身症状、脈などを通じて証が決まると、キー・アンド・ロック方式で「方剤(ほうざい)」が決定される。方剤は、現代医学のように病名に従って選択が行われるのではなく、あくまでも証によって決まるのである。たとえば、発熱でも、発汗しないで寒気のするときは葛根湯(かっこんとう)の証、さらに四肢の関節が痛むときには麻黄湯(まおうとう)の証、体力が低下していて前述のような症状があるときは桂枝湯(けいしとう)の証というように、証によって方剤が決まる。

[有地 滋]

現代医学とのかかわり

漢方医学の診断・治療は、前述のように現代医学と大きな相違があるが、これがかえって、漢方医学が今日見直され、再登場する結果となった。第二次世界大戦以前の難病は「感染症」、すなわち腸チフス、赤痢、結核などであったが、これら感染症は抗生物質の出現によって克服された。これにかわって肝炎、腎(じん)炎、リウマチ、気管支喘息(ぜんそく)などの「免疫(めんえき)遺伝学的疾患」と、糖尿病、痛風などの「遺伝代謝学的疾患」が、現在の難病である。現代医学では、これらの疾患を免疫病、代謝病として治療しているが、その成果はあがっていない。なぜならば、遺伝因子、個体差が大きな要因としてかかわるからである。ところが漢方医学の証診断は、遺伝因子、個体差を包含した治療診断法である。これが、今日、漢方医学が見直された理由である。感染症では病名診断が即治療診断であり、病名が決まると抗生物質が決定されるが、現代の難病である前述の疾患は、このようにはいかない。たとえば肝炎は、病歴、性、年齢、病態が同じであっても、有効薬は同じではない。個体差が大きいわけである。ステロイド剤などではとくに個体差が著しい。また、有効性と同じく、副作用も個体差が大きい。ところが漢方薬は、抗アレルギー作用、細胞賦活(ふかつ)作用(細胞の活性を増大させる作用)のある生薬(しょうやく)で構成されているから、これらの難病には有効であり、さらに漢方薬は、証にあわせて、つまり個人の遺伝因子、環境因子によっておきた証にあわせて用いるので、化学薬品より有効となることが多い。こうしてみると、今日の難病治療は、医学的診断を行う現代医学と、医療的診断を行う漢方医学を併用することにより有効性が高まる。

漢方薬が、現代医療のなかで治療薬として使用される際には、おのずとその担当範囲がある。心身症、肝炎、ネフローゼ、慢性胃腸炎、手術の後遺症予防などは、漢方薬の絶対的適応症であり、リウマチ、気管支喘息、腎炎、高血圧などは、相対的適応症である。この場合は、ある状態では化学薬品を、別の状態では漢方薬という使用方法が必要である。これら難病によく使われるステロイド剤は、抗生物質に次いで価値のある薬剤であるが、副作用のために難渋しているのが現状である。このステロイド剤に、漢方の柴胡(さいこ)剤、駆於血(くおけつ)剤などを併用すると有効性を増強し、副作用を軽減することができる。また、制癌(がん)剤として使われる化学療法剤の場合でも、漢方薬を併用することで副作用が軽減できる。このように、現代医学の化学薬品と漢方医学の漢方薬を併用することは、治療効果の向上につながる。

現代医学に「予防医学」という分野があるが、漢方医学には「未病医学」という思想がある。未病とは、「発症する前に食い止める」という意味である。現代医学の予防医学が、感染症の予防を中心として発展してきたのに対して、未病医学は、生活習慣病(成人病)や現代の難病に相当する疾患の予防を対象としてきた。未病医学こそプライマリ・ヘルス・ケアということもできる。すなわち、発病前に出現した証で発病を予測し、証にあった漢方薬を投与することによって証が消失し、「未病段階で治し」、発症させないようにすることができる。これもまた、現代医学と漢方医学の大きな違いといえる。

[有地 滋]

改訂新版 世界大百科事典 「漢方医学」の意味・わかりやすい解説

漢方医学 (かんぽういがく)

→東洋医学

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の漢方医学の言及

【医学】より

…また,しかるべき医師のほうも,塾を設けることは権威づけのために有効であるので,競って門人を集めた。それらのうち有名なのは,漢方医学では,京都の畑黄山の医学院,江戸では多紀家の躋寿(せいじゆ)館がある。多紀家は,《医心方》の編者丹波康頼の子孫で,代々京都で医業をおこなってきたが,江戸幕府が開かれてから江戸に移住した。…

【医薬品】より

…前者は,西方山地に発達したとされる〈薬効ある自然物〉に関する知識をまとめたもので,中国医学における薬学(本草学)の基礎となったものであり,後者は,身のまわりに存在するありふれた薬物(生薬)を適宜に組み合わせて,その総合的効果が十分に発揮できる特定の条件の疾病に用いるという,当時の江南地方の医術における経験が整理され,一定の薬物を配合した処方に適応する条件(これを証という)という根本概念を把握し,体系化したものである。 漢方医学は,高度な臨床治療体系をもち,非常に実用的なものであり,観念的,神秘的な色彩のまったく認められない実践的医学体系であった。日本には奈良時代,平安時代にかけて,仏教とともに,隋・唐医学として伝えられ,室町時代になって独自の発展をとげ,江戸時代の日本の主流の医学となった。…

【中国医学】より

…日本もこの医学を受け入れ,1883年(明治16)西洋医学を習得することが医師に義務づけられるまで,もっぱらこの体系による治療が行われてきたが,江戸時代以後は中国本土とは違う独特の展開をみせた。これを漢方医学というが,この言葉は中国医学とほとんど同義に使われることもあるから注意を要する(東洋医学)。

[特徴]

中国医学で用いている薬品は,生薬(しようやく)つまり乾燥とか細切などの簡単な加工を施しただけの天産品である。…

【東洋医学】より

…漢方医学ともいう。〈漢方〉の語は江戸時代にオランダから伝えられた医学を蘭方と呼んだのに対して,それまでの医学の呼称としてつくられた言葉である。…

※「漢方医学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...