精選版 日本国語大辞典 「漢方薬」の意味・読み・例文・類語

かんぽう‐やくカンパウ‥【漢方薬】

- 〘 名詞 〙 漢方で医療のために用いる薬。主に木の皮、草の根、葉の類。漢薬。

- [初出の実例]「隣の漢法薬をならべた、においのする暗い店のなかから」(出典:真空地帯(1952)〈野間宏〉四)

改訂新版 世界大百科事典 「漢方薬」の意味・わかりやすい解説

漢方薬 (かんぽうやく)

漢薬ともいう。漢方医学で用いられる薬物を指し,主として中国産ならびに日本産の植物,動物,鉱物などの生薬(しようやく)を意味する。漢方という言葉は,江戸時代に,オランダから伝えられた医学を蘭方と呼んだのに対して,従来中国より学んで日本に同化した医学の呼称として造られた。漢方薬に類似する用語に和漢薬,皇漢薬,民間薬などがあり,商業上はこれらを総括して漢方薬と呼ぶことがあるが,それぞれ,厳密には異なる内容を意味する。たとえば,ゲンノショウコ,ドクダミ等は広く日本の民間で用いられているが,使用法は漢方の場合とまったく異なるので通常,漢方薬には含めず,民間薬として区分する。また,ウワウルシ,ゲンチアナ,ジギタリス,麦角等は西洋医学では古くから用いられてきた生薬であるが,漢方薬ではない。要するに後述するような漢方医学の理論にのっとって用いられる生薬が漢方薬である。

古代医学のなかの漢方医学と漢方薬

西洋医学の源流はエジプト,メソポタミアに発するといわれ,医薬に関する記録は前3000年ころまでさかのぼることができる。西洋医学は現在世界中で行われているため,コスモポリタン医学と呼ばれることがあるが,これを別にして,現在なお世界の広範な地域で影響力を有する伝統医学には,インドを中心とするインド医学,7世紀以降ギリシア医学から分かれてアラブ人の手に引き継がれたアラビア医学,それに中国伝統の中国医学の3系統がある。

中国では前2000年代にすでに漢民族により高度の文明が築かれていたと考えられており,殷墟(いんきよ)出土の甲骨文にすでに医療に関する記載がみられる。その後,中国医学の体系化が進み,春秋末期から戦国時代を経て,秦,前漢に至る時期までには多くの文書が出現している。近年,馬王堆漢墓で発掘された,いわゆる《五十二病方》には52種の病気に対する約280種の処方と約240品の薬物が記されていて,当時の中国医学が高い水準にあったことを示している。中国の,気候風土の厳しい北方領域では鍼灸(しんきゆう)の医学が発達し,温暖で動植物の種類の多い南方領域ではそれらを薬物として活用する湯液医学が進歩したといわれている。

中国では薬物に関する学問を本草と呼んでいる。中国で現存する最古の本草書は《神農本草》で,これは後漢期,すなわち1~2世紀ころ書かれたと考えられており,著者は不詳である。陶弘景が《神農本草経》を編纂するに際し用いた底本の一つが《神農本草》である。いま《証類本草》に引用されているのによってみるに,今日漢方で用いる生薬の名称,基源,形質,産地,採集法,調製法,薬効,応用,調剤法が記載されているのがわかる。また,ここには365種の生薬が所載されていて,これらを上薬(120種),中薬(120種),下薬(125種)に分類している。上薬は無害で不老延年の薬効のあるもの,中薬は有毒のものもあるが滋養強壮の効があるもの,下薬は有毒であるが疾病治療には役立つものと定義しており,中国の古代医療の理想が不老延年にあり,この理想と薬物の序列づけに中国医学の基本がうかがわれる。

中国の古代医学の治療大系は3世紀のころに大成されていたと考えられ,張仲景の《傷寒論》にその原点が求められる。《傷寒論》は主として急性熱病の薬物治療を例にとって症候群的に病態の基本を分類して治療体系を論じたもので,113種の処方の使い方が示されている。ほかに多数の文献があるなかで,《傷寒論》は現在なお,中国医学のバイブルとしての扱いを受けている。

→中国医学 →本草学

日本の漢方医学

中国医学とその思想は,はじめ朝鮮を通じて日本に伝えられたと考えられている。平安時代から室町時代にかけて主として僧侶により仏教とともに,金元時代に体系づけられた当時の新しい中国医学が伝えられるようになった。戦国時代の国情は金元医学の成立した中国の状態と共通点が多く,移入された医学は日本によく適応し,同化されて日本独自の発達を遂げた。室町中期,明から帰朝した田代三喜(たしろさんき)と,その弟子曲直瀬道三(まなせどうさん)によって当時の中国医学が広められ,後に,後世派と呼ばれる一派が成立した。江戸時代になると儒教・国学が盛んとなり復古思潮が普及し,医学もこの影響を受けて名古屋玄医などが経験を重んずる中国医学の原点の《傷寒論》にもどることを主張した。この思想は山脇東洋を経て吉益東洞に受け継がれ,古医方派(古方派)医学が確立された。東洞の医学は〈万病一毒論〉に代表されるが,これは,すべての病気は一つの毒によって生じ,この病毒を作用の強い薬の毒力をもって制するという思想で,はげしい攻撃的療法で知られる。その後,後世派,古医方派の欠点を補うべく,折衷派,考証派などが生まれた。これらの漢方医の学派は,それぞれ使用する方剤も異なり,古医方派は《傷寒論》に準拠した比較的単純な処方を用い,後世派は,より複雑な配合処方を好んで用いる。このような学派の系列は今日でも日本の漢方医のなかに受け継がれている。

明治維新を迎えて古いものをすべて捨て去る欧化主義の風潮がおこり,ドイツ医学の採用と漢方医学の駆逐が国策となった。1883年医師免許規則が公布されるに及んで,漢方医の強い反対運動にもかかわらず,制度上,漢方が葬り去られることになった。こうしたなかで和田啓十郎は《医界之鉄椎》(1910)を出版し,漢方の有用性を世に訴えた。これに応じて門人となった湯本求真は《皇漢医学》3巻(1927)を著して,漢方医学の灯を守った。今日,漢方を行う者はほとんどこの流れをくむといわれる。

漢方医学の治療原理と漢方薬

漢方医学における病気の認識とこれに対する薬物の選択基準は,現代医学における場合と基本的な相違がある。自然哲学の思想に基本をおく漢方医学では,健康状態,生理的状態とは陰陽の調和がとれている状態として認識される。逆に病態とは陰陽の不和であって,その実体は,たとえば気血水などの生体要素の不調として把握される。強いて現代流に解釈すれば,〈気〉は精神機能または生体エネルギー,〈血〉は体内を流れる体液で主として血液およびその栄養作用,〈水〉は血液以外の諸体液と解釈できる。そして病態は気滞,血滞,瘀血(おけつ),水毒などの要因を基盤に表れるものとされる。病態はすべて医師の五感によって検知されるのであって,この検知の方法は望,聞,問,切の4種に分けられ,合わせて四診という。〈望〉は望見の意味で,視診に相当する。〈聞〉は主として聴覚によって病状を認知することで,嗅覚(きゆうかく)もこれに含まれる。〈問〉は問診で,患者に問いただして既往症,自覚症状などを知ることである。〈切〉は〈接〉と同義で,医者の手を患者に接触させて診察することであり,脈診,腹診などが含まれる。脈は20種を超す呼名と区別があって,病状把握の基本項目の一つである。また,腹診は,腹直筋の緊張度などを指標とする診断で,日本で独自の発達を遂げた診断法である。病気の治療には薬物を用いる湯液治療と,鍼灸による治療とがあるが,この項では湯液治療を中心に述べる。

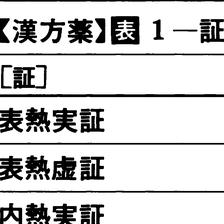

四診により把握された病状は〈証〉と呼ばれる。証は病名ではなく,治療薬を選択する判断基準なのである。診断により病名を決定し,その病理に基づいて治療薬を選択する現代医学と最も異なる点はこの証の概念であるといえる。したがって証は直ちに薬方を意味する。たとえば葛根湯証といえば,病気の原因が異なっていても,葛根湯で治療できる病態を示している。証は患者の体質的条件(虚・実),病状的条件(寒・熱),病勢的条件(緩・急),病位的条件(表・裏,内・外,上・下)等によって特定の処方と対応している。これを方証相対と呼ぶ。その例を表1に示す。

漢方薬の種類と配合理論

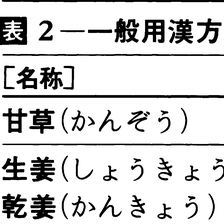

薬用に供される草根木皮,動物,鉱物の数は無数であるが,漢方薬としてよく名の知れたものは約400種,そのなかの150種程度のものが常用される。1959年の《第二改正国民医薬品集》の解説に収載されていた常用漢方薬127種の内訳は次のとおりである。隠花植物(2品),樹皮類(9品),木類(2品),茎幹類(5品),根茎類(14品),塊茎・葱茎類(10品),根類(33品),葉類(4品),花類(5品),果実・種子(26品),草類(4品),動物性生薬(7品),鉱物性生薬(6品)。漢方薬は通常,1種類で用いられることは少なく,数種の生薬が配合されて用いられるところに特徴がある。現在,厚生省で認可されている漢方処方は210種である。この処方中に出現する生薬のうちの17種のものとその出現頻度は表2のとおりである。出現生薬の種類の数の平均値は古医方派で5.5種,後世派で10.2種であるとの報告がある。

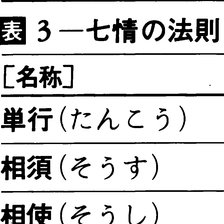

数種の薬物を配合して用いる点では西洋医薬の場合も同様といえるが,西洋医学の配合では相乗作用,相加作用,拮抗作用の3種の効果が分類されるのみである。一般に薬は配合により主作用の増強と副作用の軽減が図られるが,漢方では証の把握により採用が決定される方剤は,複雑な配合理論のもとに構成された複合剤である。配合理論の代表的なものに〈君臣佐使の理論〉と〈七情の法則〉がある。君臣佐使とは薬方を作成する際の個々の薬物の役割を説明するもので,封建社会の身分的役割に擬して薬方の構成を法則化している。〈君薬〉は配合薬の薬能を代表する最重要薬,〈臣薬〉は君薬を助けてその効果を増し,効果の発現を早くするなどの働きをする。〈佐薬〉は副作用を防ぎ,〈使薬〉は製剤化を容易にし,また服用しやすくする。たとえば,桂枝湯(けいしとう)では桂枝が君,芍薬(しやくやく)が臣,佐が甘草,使が大棗(たいそう),生姜(しようきよう)であるとされる。また七情は,表3のように証明されている。このような配合理論はほかにも多数あって各方剤の特徴を形成している。ある生薬の薬効が配合される相手の生薬の性質によってまったく変わることがあるのもこのためである。

現代薬学の立場からも漢方の配合原理について研究されており,薬用人参(にんじん)などサポニン含有生薬が他の生薬の有効成分の吸収を著しく促進すること,苦味の強い黄連の成分が甘草の成分と分子化合物を形成して苦味を消失することなど,製剤学的合理性が証明されている。また,薬効面でも,実験胃潰瘍に対する三黄瀉心湯(さんおうしやしんとう)の作用が黄連を主薬として,他の成分がこれを助けていること,芍薬甘草湯の筋緊張緩和作用が,芍薬と甘草の緊密な薬理学的協力作用によっていることなど,配合理論の合理性の一面が解明されている。

漢方薬の有効成分と薬効

漢方薬に限らず,一般に薬用植物の有効成分の研究は,有機化学の分野の重要研究課題で,古くから膨大な研究成果の蓄積がある。とくに近年は生物科学の進歩によって生理活性と成分の対応を考慮しつつ研究が進められ,漢方薬の薬効の科学的解明が急速に進められている。この点を主要な漢方薬について例示する。

薬用人参

ジンセノサイドRb1,Rb2,Re,Rg1など多数のサポニンの構造が決定され,これらが生理活性の主体をなすと考えられている。動物実験で,各種臓器のタンパク質合成や核酸代謝を促進し,また糖質,脂質の代謝を促進することが証明された。また,中枢興奮作用,抗ストレス作用も薬理学的に実証された。これらから漢方における人参の滋養,強壮,心身の消耗改善などの薬効が説明できる。

→チョウセンニンジン

麻黄

従来知られていたエフェドリンやその類似体のほかに,近年マオコニン,エフェドジンA,B,Cなど多数のアルカロイドが見いだされた。エフェドリンは交感神経興奮薬として気管支喘息(ぜんそく)などに現代医薬として用いられる。エフェドリンはその発見者長井長義の名とともに漢方薬の有用性を世界に示した代表例の一つとなっている。

→マオウ

甘草

主要成分グリチルリチンの薬理作用が詳細に調べられている。化学構造上副腎皮質ホルモンと類似点があり,生理活性も共通性がある。抗炎症作用,抗アレルギー作用,抗ストレス作用などがあり,漢方の用法がよく説明できる。また,肝炎などの治療に重要な薬物となっている。甘草は西洋にもあり,胃潰瘍の民間薬として用いられてきた。この経験をもとに,胃潰瘍の治療薬も開発されている。

→カンゾウ

附子

トリカブト属Aconitum植物の根で,猛毒のアコニットを含む生薬であるが,漢方では強心を目的に使用する。近年附子(ぶし)から強心成分としてヒゲナミンが単離された。そのほかにも新アルカロイドが多数単離同定されている。ヒゲナミンは交感神経興奮アミンと類似の構造を有し,強心作用と関連が深いものと解釈されている。

→トリカブト

厚朴

モクレン科植物Magnoliaの樹皮で,漢方では気剤に分類される生薬の一つ。精神的不安,緊張や,それに伴う消化器障害に用いられる。この成分のマグノロールとホーノキオールは,現代のトランキライザーと共通する薬理活性を有することが見いだされた。動物実験で,ストレスによる胃潰瘍や,異常筋緊張に対し有効であることがわかった。

→ホオノキ

牡丹皮

ボタンの根の皮で,漢方の駆瘀血剤の代表である。〈瘀血〉とは,広い意味で血液の鬱滞(うつたい)から生ずる各種臓器の障害を意味する漢方病理概念の一つである。近年この病態とプロスタグランジンとの関係が明らかにされ,現代医学の最先端と漢方との結びつきがとくに注目されている。すなわち牡丹皮(ぼたんぴ)とその成分ペオノールは血小板の凝集反応を抑制し,とくにペオノールはトロンボキサンA2の生成を抑制することが見いだされた。トロンボキサンA2は,血管壁の脂質成分であるアラキドン酸から生ずる強力な血小板凝集作用と血管収縮作用を有するプロスタグランジンの一つである。これにより駆瘀血薬の血栓性疾患に対する薬効がよく説明できる。

以上のほかにも,アレルギーや癌に対し,各種の漢方薬とその成分が有効であるとする報告をはじめとして,生理活性を指標に有効成分を追究し,その本体を明らかにした研究が多数ある。

漢方薬服用の実際

漢方薬はすべて天産品であるので,産地,採取法,調製法,保存法等多くの要因によって品質,薬効に著しい変動を生ずる。この点は漢方薬を商品として扱う業者および医師,薬剤師の責任に属する部分が多いが,一般患者もこれらの点を十分留意しておかなければならない。近年は新しい製剤技術を利用したエキス剤が市販されているので,簡便な利用が可能となっているが,生薬材料から煎出したものと効力が異なるという研究もある。以下に,《和漢薬物学》(高木貞次郎ほか編,1982)を参考にして,漢方薬服用にあたってのおもな注意事項を示す。

(1)煎出法 通常1日量を1袋に入れて投薬されるので,これを水600mlで煎じる。煎じる容器は土瓶が最適で,専用の製品もある。鉄容器は薬を変質させることがあるので不適当である。弱火の直火で,約40分間軽く沸騰させ,約半量に煮つめ,熱いうちに布などでろ過し,これを3回に分服する。水量は医師により多少異なることがある。(2)泡剤(振出し薬) 1包に熱湯100mlをそそいで1分間沸騰させ,熱時布ごしして,薬により冷時または温時服用する。(3)服用温度 通常は温時服用する。しかし,処方により室温に冷まして服用するよう指示されるものもある(小半夏加茯苓湯(しようはんげかぶくりようとう),三黄瀉心湯など)。(4)服用時間 頓服以外は食間空腹時服用。(5)附子剤 猛毒の附子を含む処方は服用にとくに注意を要するので,煎出時間,服用量,服用回数に関する医師・薬剤師の指示を厳密に守る必要がある。(6)薬の保存 生薬は虫がつきやすく,カビが生えやすいものが多いので,保存にはとくに注意を要する。薬局から受取り後7日以内であれば,カビや変質の心配はないが,それ以上保存する場合は吸湿剤を入れた缶などに入れたほうがよい。高温・多湿の時期には冷蔵庫に保存するほうが安全である。散剤の場合は処方によって異なるものの20日以上の保存は冷蔵庫に入れるに越したことはない。(7)煎液の保存 煎液は25℃,6時間くらいで変質しはじめるといわれる。冷蔵庫内では3日以内は安全である。状況により病院や薬局では保存剤を加えることがある。(8)特殊な調剤 処方により,煎じる際に投入する薬物に順序がある場合があるので,指示に注意する。また煎出に酒や食酢を用いるものがある(麻黄醇酒湯,半夏苦酒湯)。

漢方薬の副作用

一般に漢方薬は作用が緩和で副作用が少ないと考えられているが,漢方薬も薬物である以上,当然副作用をもっている。むしろ,漢方の古典には,薬物そのものに生体を害する性質のあることや,治療原則を無視した場合の有害作用に関しての記載が必ず付記されている。近年エキス剤等の普及に伴い,手軽に漢方薬が利用され,漢方の治療原則に従わない投薬が行われ,副作用発現例も多くなってきている。薬物の副作用としては,漢方薬も現代薬と共通する点が多いが,漢方独自の面もある。

(1)生薬材料調製と煎出の操作に関連する副作用 副作用軽減や効果を強める目的で,生薬材料に加工を加えることを漢方で修治という。附子はあらかじめ蒸すか煮る操作を加えると毒性が減ずる。厚朴はあぶる修治で胃腸刺激の副作用が消失する。半夏を生姜汁やミョウバンで処理すると催吐,瀉下の副作用がなくなる。つまり,修治を施さない場合には,それだけの副作用が発現することになる。副作用との関連は明確ではないが,各種の漢方方剤で煎出の手順が定められているものがある。たとえば麻黄や葛根(かつこん)を含む方剤は,まずこの両者のみを煎じ,途中で浮いたかすを除去した後,他の生薬を煎じる。柴胡(さいこ)剤や瀉心湯類では,煎出途中で生薬をろ別してろ液を煮つめるよう指示される方剤がある。

(2)繁用生薬の副作用 (a)麻黄 交感神経興奮作用と中枢興奮作用に由来する不眠,心悸亢進,発汗,胃のもたれ,食欲不振。(b)甘草 疑アルドステロン症の発生。すなわち低カリウム血症,血圧上昇,ナトリウム・体液の貯留,浮腫,体重増加,ミオパチー。(c)大黄 下痢,腹痛,骨盤内臓器の充血。(d)人参 不眠,高血圧。(e)附子 致死毒性のほか,熱感,ほてり,発汗。(f)杏仁(きようにん),桃仁 含有成分のアミグダリンは消化管内で青酸を遊離するので,多量では中毒による致死毒性を示す。

(3)誤治と瞑眩(めんげん) 誤治とは,漢方の治療原則に従わずに薬物を用いたことによる病状の悪化を意味する。たとえば《傷寒論》では,〈太陽証で外証が未だ解していない者は下してはならない。それを下すと病状は悪化する〉といったような記述がある。誤治に対する対策も示されている。瞑眩は漢方特有の治療概念で,服用した方剤の効果が現れる際に,一過性の激しい症状が起き,その後に治癒に向かう現象である。これ自身は好ましい作用ではなく,薬効発現の途中経過での副作用と考えることもできる。その本体は解明されていない。

(4)現代薬との併用 副作用は当然他薬との併用時にとくに留意を要する。先述のように,甘草含有の処方は電解質代謝に対する影響が強いので,チアジト系利尿薬,フロセミド,エタクリン酸との併用には注意を要する。また,麻黄含有処方は,交感神経興奮薬,抗うつ薬および血圧降下薬との併用に注意を要する。

なお,漢方薬の研究機関には,富山医科薬科大学和漢薬研究所(現,富山大学和漢医薬学総合研究所),北里大学付属東洋医学総合研究所,近畿大学東洋医学研究所,静岡薬科大学漢方薬研究所(現,静岡県立大学薬学部漢方薬研究施設)などがある。

→医学 →生薬 →東洋医学 →民間薬 →薬用植物

執筆者:渡辺 和夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「漢方薬」の意味・わかりやすい解説

漢方薬

かんぽうやく

漢方(中国医学)で用いられる薬物の総称。狭義には処方として配合された個々の薬物をさし、ときには処方そのものを漢方薬ということがある。「漢方薬を服用する」という場合には、漢方処方そのものをさしているわけであり、このとき、個々の薬物は「漢薬」とよばれる。なお、中国で使用される民間薬を含めた生薬のことは「中薬(中葯(ちゅうやく))」ともいう。

[難波恒雄・御影雅幸]

漢方の流れと診断方法

漢方は中国の漢の時代に形成された民族医学で、本来は治療部門と養生(ようじょう)部門があるが、一般に漢方といえば治療部門のみをさしている。漢方の治療には湯液(とうえき)(煎(せん)じ薬)療法と鍼灸(しんきゅう)療法があり、古くは同時に行われていた。薬物療法における古典書は『傷寒論(しょうかんろん)』で、傷寒、すなわち急性熱病の治療法について記した書物である。ついで『金匱要略(きんきようりゃく)』が出されるが、これは主として中風、すなわち慢性疾患の治療法について記したものである。両書はともに、後漢(ごかん)のころ(2世紀後半)張仲景によって書かれたといわれているが、その成立には諸説がある。『傷寒論』と『金匱要略』に基づく漢代に行われた漢方を古方と称し、その後の金(きん)・元(げん)時代に完成された理論的な漢方を後世方(ごせほう)と称する。

わが国に漢方がもたらされたのは4世紀の中ごろで、朝鮮半島を介してであった。その後、遣隋使(けんずいし)や遣唐使によって、中国医学が直接導入されるようになるが、日本の医学は主として朝鮮半島からの帰化人たちによって培われていった。室町時代になって田代三喜(たしろさんき)が中国へ渡り、後世方の漢方を日本にもたらすが、このときの医学が李朱(りしゅ)医学と称される補剤投与を主流とする流派であったため、以後、日本における漢方では、滋養強壮を主流とする医学が盛んとなった。なお、補剤とは、主薬の作用を増強したり、副作用を防ぐために、混ぜて使われる薬剤のことである。金元医学において、李朱医学に対する一派が劉張(りゅうちょう)医学であり、この医学は、発汗剤や下剤などを多く与える攻撃的な流派であった。しかし、日本においては後世方よりは、むしろ古方が重んじられ、現在でもその傾向にある。これに対して現代中国では後世方が主流を占めている。

漢方では、患者の病名を診断するのではなく、つねに病気を全身の疾患としてとらえ、そのときの患者の体調や発病のぐあいなどを診断する。こういった患者の全身症状を「証(しょう)」とよび、証の診断がつけば、投薬される薬物、あるいは鍼灸のつぼなどが決定される。証の診断方法には、患者を目で見て診断する望診(ぼうしん)、聴覚と嗅覚(きゅうかく)を用いての聞診(ぶんしん)、患者に対する口頭問答による問診(もんしん)、患者の体に直接触れて診察する切診(せっしん)の4種類があり、「四診(ししん)」とよばれる。

[難波恒雄・御影雅幸]

漢方薬の形態と服用法

前述の証に基づいて処方が決定されるが、漢方薬を服用するに際しての剤型には、次の5種がある。

(1)湯液 湯液とは煎じ薬のことで、漢方薬でもっとも使用頻度が高い。通常、1日量を1回に煎じ、1日3回、食間に服用するのが基本である。煎じ方は、土瓶に漢方薬(処方)を入れ、約3合(540cc)の水を加えて蓋(ふた)をし、30~40分間弱火で煮る。すると液量が約半分になるので、これをさらし布あるいは茶濾(ちゃこ)しなどで濾取(ろしゅ)する。二番煎じをする場合には、加える水および加熱時間は約半分でよい。土瓶が用意できないときは、アルミ製のやかんか鍋(なべ)でも代用できるが、鉄や銅製品は不適である。また近年、湯液用に便利な電気製品も市販されている。処方箋(せん)によっては、一部の薬物のみを先に煎じたり、あとで加えたりするものがあるほか、酒を加えて煎じるものもある。

(2)浸剤 いわゆる振り出し薬のことで、薬物をコップなどに入れ、熱湯を注ぎ、自然に冷めてから服用する。高血圧症などに用いる「三黄瀉心湯(さんおうしゃしんとう)」などでは、土瓶や鍋に入れて火にかけ、一度沸騰させる。

(3)散剤 薬物処方を粉末にしたものをいう。服用に際しては開水(一度沸騰させた水)で服用するのが基本であるが、「当帰(とうき)」が主薬となっている処方では、一般に酒で服用するのがよいとされている。古来、少量の薬物を粉末にする際には薬研(やげん)が用いられ、大量を処理する場合には水車を利用した臼(うす)ひきが行われてきたが、近年では機械化されている。粉末化後、長期間を経たものは品質的に劣ってくるため、服用にあわせて粉末化するのが理想的である。服用量は、1回2グラム前後が一般的である。これは湯液とされる薬量の3分の1ないし4分の1に相当する。

本来は散剤として用いられる薬方を湯液として利用する場合には、薬方の末尾に「料」の字を付す。「五苓(ごれい)散料」「当帰芍薬(しゃくやく)散料」などがこの例である。こうした処方は、患者が散剤では服用困難な場合とか、湯液との合法(2種の処方箋を合すること)の場合に、しばしば用いられる。

(4)丸剤 散剤に蜂蜜(はちみつ)などを加えて丸剤としたものである。散剤に比して服用、携帯に便利であるほか、品質の劣化も少ない。製法は微粉末化した薬方に、一度煮立てた蜂蜜を加え、よく練り混ぜたのちに手や道具を使って丸剤とする。大きさは多様で、径1ミリメートル前後の小さな粒から、径3センチメートルほどの大きな粒まである。1回の服用量が少ない処方や、少量でも強い生理活性を示す処方では、しばしば増量剤が加えられる。また、高貴薬では、丸衣として金粉が塗布されることがある。

(5)エキス剤 近年になって新しく登場した剤型で、漢方処方の煎液を濃縮、乾燥したもので、市販される場合には、服用しやすいように増量剤が加えられる。エキス剤は、毎日の煎じる手間が省けて便利であるが、湯液に比べると含有される化学成分が異なる場合がある。とくに精油成分にこの傾向が強い。したがって服用者によっては、湯液のほうがエキス剤よりもより効果の高い場合がみられる。しかしその反面、湯液よりもエキス剤のほうがよく効くとされる薬方(漢方処方)もあり、エキス剤の是非、品質などは今後に残された課題といえる。

[難波恒雄・御影雅幸]

漢方薬と副作用

一般に漢方薬には副作用がないと考えられているが、漢方でも誤診による害作用がある。ただしこの場合、主作用がないので、副作用ということばは適切ではなく、漢方では「誤治」と称している。「大黄(だいおう)」は漢薬を代表する下剤であり、「麻黄(まおう)」は発汗解熱剤として著名である。漢方では、このように体内から体外へ物質を出す薬物を瀉剤(しゃざい)と称し、実証(体力が充実している状態)の人間に投薬する薬物である。これらの瀉剤を虚証(虚弱で体力のない状態)の人間に与えると、患者はますます体力を失い、病状が悪化する。また「附子(ぶし)」は、体力が極端に虚弱となった人間に与えて体力を回復させる薬物であるが、これを実証の人に与えると心悸亢進(しんきこうしん)などがおこり、やはり病状は改善されない。これらの誤治はしばしば生命にかかわることもあり、素人(しろうと)療法は危険であり、慎まねばならない。また「地黄(じおう)」や「知母(ちも)」の入った薬方は、しばしば胃腸障害をおこすことがあるが、これも誤治による場合が多い。「当帰芍薬散」などでは、誤治でなくとも体質によって吐き気を催す場合がある。このようなときには、剤型を変え、湯液として服用するとよい場合がある。このように、漢方薬においても害作用が皆無ではないため、正しい診断は専門医(漢方医)に任せるという心がけをもつべきである。

[難波恒雄・御影雅幸]

『難波恒雄著『原色和漢薬図鑑』上下(1980・保育社)』

百科事典マイペディア 「漢方薬」の意味・わかりやすい解説

漢方薬【かんぽうやく】

→関連項目奇応丸|犀角|代替療法|半夏|薬用植物|竜骨(薬)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漢方薬」の意味・わかりやすい解説

漢方薬

かんぽうやく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「漢方薬」の解説

漢方薬

世界大百科事典(旧版)内の漢方薬の言及

【医薬品】より

… 現代有機合成化学と,発酵学,製造工学が結びついて,医薬品の製造は化学工業の最先端部分となり,それによって生産される医薬品は,最も交換価値のある財貨の一つとして考えられている。

【漢方薬】

西洋の医学・薬学の体系が,古代バビロニアからギリシアの時代にかけて整理され,体系化されたギリシア医学に端を発しているのと同様に,東洋においても中国大陸では古代から各地の住民により,さまざまな経験医術が自然発生的につくり出されてきた。とくに中国大陸の広大な地域で,それぞれの地方の風土や生活様式に応じて,異なった医療方法が発達していたが,これらの地方医術は前8世紀から前3世紀にかけての春秋時代以降,各地方の統一,交流がすすむにしたがって,しだいに集成され,体系づけられていった。…

【生薬】より

…また医薬品として利用されるものは,成分製剤原料であるとの考え方からdrug materialという言葉もよく使われる。 生薬に関連する日本語の用語として薬用植物,薬草,漢方薬,民間薬,和漢薬などがある。薬用植物と薬草はほぼ同意義に使われるが,薬用植物中には薬木(やくぼく)も,またアメリカでは抗生物質を生産する放線菌なども含めている。…

【民間薬】より

…中国では民間薬を草薬,民間単方,験方などといい,本草書に多数が記載されているが,近年,科学的研究が盛んに行われている。

[日本の民間薬]

日本では民間薬に対比されるものに漢方薬がある。ともに生薬であり,人類の長い歴史を経て,植物,動物,鉱物界の多彩な天産品を病気の治療に用いる点では共通するが,漢方薬は独自の医学体系の理論を習得した医師が,特定の診断基準に基づいて用いるものである。…

【薬用植物】より

…また漢方製剤には合成医薬品などと同様に保険薬としての取扱いを受けるものもある。薬用植物の利用には地域の民族性が強くはたらき,民間薬をはじめ,伝統薬,漢方薬,和漢薬,中薬,中草薬(中国の民間薬),洋薬などという呼び方がある。このうち洋薬とは古代からヨーロッパで使われてきたものに,16世紀以降,新大陸,アフリカおよび東南アジア地域で利用されていたものが移入されて,その薬効成分が研究され,強い生理作用をもつ生薬が加えられたものである。…

※「漢方薬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...