関連語

精選版 日本国語大辞典 「弁慶縞」の意味・読み・例文・類語

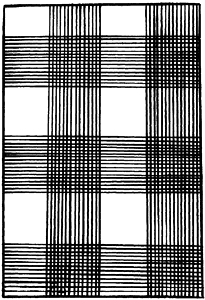

べんけい‐じま【弁慶縞】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弁慶縞」の意味・わかりやすい解説

弁慶縞

べんけいじま

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「弁慶縞」の意味・わかりやすい解説

弁慶縞【べんけいじま】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の弁慶縞の言及

【弁慶】より

…江戸時代になるとこのような民間信仰の神の観念と結びつくような民俗的想像力が後退して,封建的倫理を背景とした忠臣としての弁慶のイメージが強調され,弁慶が単に勇猛,武勇,知謀,忠義などを表す言葉ともなった。〈弁慶の泣き所〉の弁慶は勇猛な者の意で用いられて,ふつうは向う脛(むこうずね)をさし,〈弁慶縞〉の弁慶は荒々しさを意味している。進退きわまることを〈弁慶の立往生〉というが,これはいわゆる立往生伝説によったもので,勇猛の意味で用いられている。…

※「弁慶縞」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...