日本大百科全書(ニッポニカ) 「くも膜下出血」の意味・わかりやすい解説

くも膜下出血

くもまくかしゅっけつ

頭蓋(とうがい)骨の下にある脳は、外側から、厚い硬膜、その下に薄い半透明なくも膜、さらにその下にある脳実質を包む軟膜という3層の膜に覆われ、くも膜と軟膜との間は、くも膜下腔(くう)とよばれる空間があって脳脊髄(せきずい)液に満たされている。この中に出血がおこったものを、くも膜下出血という。

[加川瑞夫]

原因

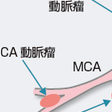

70~80%は脳動脈瘤(りゅう)の破裂であり、ほかに脳動静脈奇形(10%)、高血圧や脳動脈硬化に伴う血管病変などがあげられる。頭部の血管分岐部の中膜欠損あるいは内弾性板の欠損があり、これに血流などに関するなんらかのストレスが加わって嚢状(のうじょう)に膨れたものが脳動脈瘤である。動脈瘤拡大あるいは破裂は、動脈瘤柄部にある動脈瘤開口部よりのジェット血流が、動脈瘤穹窿(きゅうりょう)ドームを直撃することによるとされている。先天性嚢状動脈瘤のほかに、細菌性、梅毒性、動脈硬化性、外傷性などの動脈瘤があるが、臨床上は先天性嚢状動脈瘤がもっとも多い。

脳動脈瘤は、形状により嚢状動脈瘤、紡錘(ぼうすい)状動脈瘤、解離性動脈瘤に分ける。くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤は、90%が嚢状動脈瘤である。頭蓋内解離性動脈瘤は比較的若年に発生し、原因は動脈硬化性ではなく、はっきりしない場合が多い。

脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血は、年間人口10万人当り15人前後の発生があるとされている。破裂の誘因は不明のことが多いが、統計によれば、睡眠中が30%ともっとも多い。精神的な緊張、あるいは激しい運動などが契機となることはむしろ少ない。妊娠中の脳動脈瘤の破裂が知られている。妊娠1万件に1例の頻度であり、妊娠中期から後期に多く、妊娠が脳動脈瘤の破裂に無関係ではないとされている。

[加川瑞夫]

症状

特徴的症状は、突然おこる頭が割れるような激しい頭痛であり、多くは吐き気、嘔吐(おうと)、羞明(しゅうめい)(まぶしさ)を伴う。また、瞳孔(どうこう)異常などの脳神経症状あるいは失語症や片麻痺(へんまひ)などの脳局所症状を呈することも少なくない。通常、これらの症状は一過性で、1~2週間で軽快する場合が多い。しかし、出血発作が激しい場合は、けいれん発作をおこしたり、頭痛と同時に意識を失う場合もあり、意識が回復しないまま死亡することもある。

(1)頭痛 くも膜下出血でもっとも顕著なのは髄膜刺激症状に伴う強烈な頭痛である。「これまでに経験したことのないような激しい頭痛」あるいは「雷にうたれたような頭痛」であったと表現される。項部強直は、出血後24~48時間で明らかとなる。

(2)吐き気、嘔吐 髄膜刺激症状、脳圧亢進(こうしん)による。

(3)意識障害 出血の際に、一時的でも意識障害をきたすものが約半数にあるとされる。したがって、強烈な頭痛に意識障害を伴えば、くも膜下出血に間違いないと考えられる。

(4)眼症状 まぶしさをしばしば訴える。眼底出血、硝子体(しょうしたい)出血を伴うテルソンTerson症候群がある。

(5)全身けいれん 全身けいれんを約10%に伴う。

(6)片麻痺、失語症などの局所症状 くも膜下出血急性期ではむしろ少ないほうであるが、脳血管攣縮(れんしゅく)、脳内血腫(けっしゅ)に起因するものである。そのほかの合併症として心電図異常、SIADH(ADH不適合分泌症候群、syndrome of inappropriate antidiuretic hormone)、中枢性肺水腫、消化管出血、精神症状などがある。

[加川瑞夫]

診断

従来は腰椎穿刺(ようついせんし)によって血性髄液を証明する方法が行われたが、最近はただちにCT(コンピュータ断層撮影法)が行われ、くも膜下出血が証明されたら速やかに脳血管撮影が行われる。また、3D‐CT(三次元CT)、MRA(磁気共鳴血管造影法)などによって非侵襲的に動脈瘤を描出する方法が行われる。

(1)腰椎穿刺 腰椎穿刺により髄液が血性であることを確かめる。きわめて新しい出血では髄液遠沈後の上澄みは透明である。出血4~6時間後の上澄み液はキサントクロミー(黄色調)になる。髄液の血性ないしキサントクロミーは2~4週後には消失する。

(2)CT 出血後5~7日以内にCTをとれば、90%に出血を確認することができる。血管外に漏出した血液は、高吸収域として白っぽく描出される。くも膜下出血においてCTにより得られる情報には出血の程度、出血部位、血腫形成、水頭症の有無、脳浮腫の有無・脳ヘルニアの有無、脳梗塞の有無、脳動脈瘤そのものの描出などがある。最近では、3D‐CTにより2.7ミリメートル以上というかなり小さい動脈瘤が検出されている。

(3)MRI 臨床的に急性期ではCTのほうが有効であるが、CT上出血が数日たっても明らかでない場合、あるいは凝血塊の存在を知るためには有用である。さらに動脈瘤そのものを描出できる場合がある。

(4)MRA 脳の血管を描出して、動脈瘤を検索する方法で、脳血管撮影に比べ無侵襲であるため脳ドックなどでも盛んに行われる。

(5)脳血管撮影 最終診断はこれによる。動脈瘤の局在、大きさ、血管攣縮の有無については正確な情報を得ることができるが、脳室の大きさ、血腫、脳浮腫の部位、程度などについての情報は、CT、MRIのほうがまさる。

[加川瑞夫]

治療

原因疾患の治療が主になるが、くも膜下出血の原因の半数以上を占める脳動脈瘤は、一度出血すると再出血しやすく、そのたびごとに重症となり、放置すれば半数以上は死亡する。したがって、くも膜下出血が疑われたら早急に脳外科専門の医療施設へ搬送し、適切な治療を行うべきである。手術的治療は、動脈瘤への血流をなくすことで再出血を防ぎ、出血に伴う禍根を断とうとするものである。また、脳血管攣縮は、くも膜下腔にある血腫が原因であることが確かめられているから、急性期手術では、手術の際に脳底部の血塊を可及的に除去して、脳血管攣縮の発生をも防ごうとするものである。手術の方法としては、柄部閉塞(ネッククリッピング)がもっとも基本的、根治的なもので、動脈瘤の柄部を金属製のクリップで閉塞するものである。そのほかネッククリッピングが不可能な場合に、動脈瘤の壁を補強して破裂を防ごうとするコーティングなども行われる。近年、血管内手術が行われ、カテーテル法により動脈瘤内にコイルを挿入し、動脈瘤を血栓化する方法が行われている。

術前の患者の状態は手術成績と密接に関連する。術前の患者の状態を表す方法として、ボラトレルBotterellの分類あるいはハントHuntの分類があるが、わが国では一般に後者の重症度分類を用いる。重症度Gradeの高い、意識状態の悪い症例では手術はあまり意味をなさない。手術の適応は、重症度Grade3以下であり、一般に重症度Grade4、5は手術を行わず、状態がよくなれば手術を施行する。ただし、脳内血腫が症状を悪くしているのであれば重症度Grade4でも血腫除去と根治手術を行う場合がある。患者の重症度がGrade1~3とよければ、できるだけ早期に手術をして、再出血を防ぎ、脳底部髄液槽の血塊をできるだけ除去して、脳血管攣縮の発生を防ごうというのが一般的な考え方になってきている。

[加川瑞夫]

予後

くも膜下出血をきたした症例の約40%は病院に到着する前に死亡するか、到達しても状態が悪くて手術することができない。手術が行われた破裂脳動脈瘤の予後は、60%前後は予後良好で社会復帰可能となっているが、40%前後は死亡10%前後を含む予後不良例となっている。破裂脳動脈瘤の予後不良となる三大原因は25.5%が出血の直接作用、33.5%が脳血管攣縮、17.3%が再出血である。

[加川瑞夫]