関連語

改訂新版 世界大百科事典 「ニュートンリング」の意味・わかりやすい解説

ニュートンリング

Newton ring

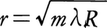

平面ガラスの上に曲率半径の大きい(20mくらい)球面をもつガラスをのせ,上から単色光をあてて,その反射光または透過光を見たときに見られる明暗の環状の干渉縞をいう。反射光で観測した場合,球面で反射される光と,平面ガラスの上面で反射される光が互いに干渉し合って,強め合ったり(明環),弱め合ったり(暗環)した結果として生ずる。この場合,光の波長をλ,球面の曲率半径をR,0または正の整数をmとすると,干渉縞の暗環の半径は 明環の半径はr=

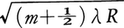

明環の半径はr= で与えられる。透過光で観測した場合には,明暗は反射の場合と逆になる。この現象は1665年にR.フックが最初に観測したが,のちにニュートンが詳細に調べたことからニュートンリングの名で呼ばれる。現在では球面の曲率半径の測定や研磨面の仕上り検査に多く用いられている。

で与えられる。透過光で観測した場合には,明暗は反射の場合と逆になる。この現象は1665年にR.フックが最初に観測したが,のちにニュートンが詳細に調べたことからニュートンリングの名で呼ばれる。現在では球面の曲率半径の測定や研磨面の仕上り検査に多く用いられている。

→干渉

執筆者:朝倉 利光

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ニュートンリング」の意味・わかりやすい解説

ニュートンリング

→関連項目干渉縞

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ニュートンリング」の意味・わかりやすい解説

ニュートンリング

Newton ring

では明るく,

では明るく, では暗い縞になる。レンズの曲率を検査する方法としてよく用いられる。

では暗い縞になる。レンズの曲率を検査する方法としてよく用いられる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

カメラマン写真用語辞典 「ニュートンリング」の解説

ニュートンリング

出典 カメラマンWebカメラマン写真用語辞典について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...