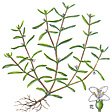

フタバムグラ

Hedyotis diffusa Willd.

暖地の田畑にはえるアカネ科の一年生雑草。中国では白花蛇舌草(はつかじやぜつそう)と呼んで打身などの薬として使う。茎は細く,高さ10~30cm。葉は線形,長さ1~3.5cm,2枚の葉が対をなすので双葉の名がある。花は葉腋(ようえき)に普通1個ずつつき,日本では夏に咲くが,熱帯では年中,開花結実する。花冠は長さ2~3mm,白色で紅紫色をおびる。子房は下位,2室で各室に多数の胚珠がつく。果実は球形,先にとがった萼裂片が残る。日本,中国,熱帯アジアに広く分布する。

フタバムグラ属Hedyotisは世界の熱帯を中心に300種以上ある。托葉の形はさまざまで,果実の形態とともに分類の特徴とされる。草本または小低木。花は4数性で小さい。果実には多数の種子ができる。熱帯域で多くの種が民間薬とされ,また根が染料にされるものもある。日本にはハシカグサのほか,暖地海岸にソナレムグラがある。

執筆者:福岡 誠行

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

フタバムグラ

ふたばむぐら / 双葉葎

[学] Oldenlandia brachypoda DC.

Hedyotis diffusa Willd.

アカネ科(APG分類:アカネ科)の一年草。茎は丸くて細く、高さ5~40センチメートル。葉は線形で長さ1~3.5センチメートル。花は葉腋(ようえき)に1個ずつつき、日本では夏に開くが、熱帯では年じゅう開花、結実する。花冠は白色、筒状で4裂し、長さ2~3ミリメートル。子房は下位で2室。果実は球形で先にとがった萼片(がくへん)があり、多数の小さい種子がある。日本、および東アジア、熱帯アジアに広く分布する。名は、ヤエムグラに似て、葉が2枚ずつつくのでいう。中国では打ち身などの薬とする。

フタバムグラ属は、世界の熱帯を中心に300種以上分布する。草本または小低木で、中国では多くの種が薬用とされ、インドでは根から赤色や紫色の染料をとる種があり、栽培される。

[福岡誠行 2021年5月21日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

フタバムグラ(双葉葎)

フタバムグラ

Hedyotis diffusa

アカネ科の一年草で,日本南部から東南アジアの暖帯から熱帯に分布する。湿地や田のあぜなどにごく普通に生える。茎は細く長さ 10~30cmぐらいで基部から分枝し,斜上または横にはう。葉はほとんど無柄で対生し,長さ1~3cmの針状の線形で葉脈は1本だけ目立つ。8~10月に,葉腋に白色でかすかに紅紫色の細かな花をつける。花冠は4つに裂け,径 2mm前後で下半部は短い筒をなす。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「フタバムグラ」の意味・わかりやすい解説

フタバムグラ

アカネ科の一年草。本州〜沖縄,東アジア〜熱帯アジアに分布し,やや湿った平地にはえる。茎は細く,分枝して高さ15cm内外,線形の葉を対生する。9〜10月,葉腋に白色で花冠が4裂した小花を開く。果実は球形で,中に多数の種子がある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by