ウコン (鬱金)

Curcuma domestica Valeton

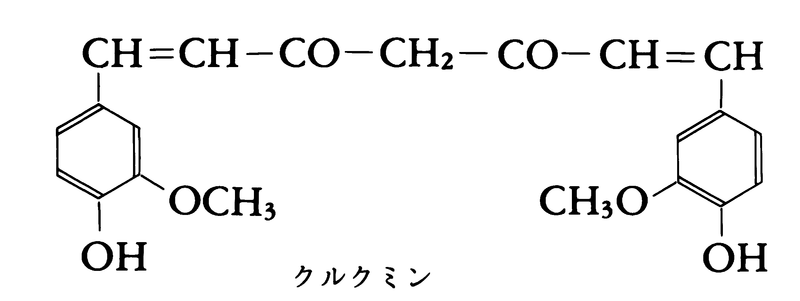

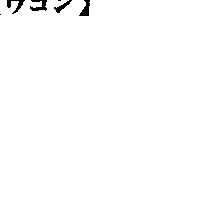

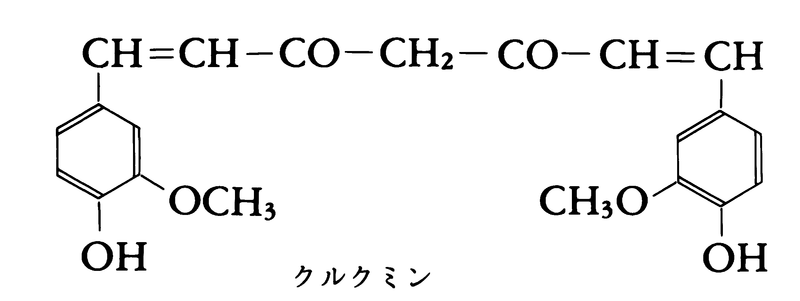

根茎を香辛料とし,また黄色の染料をとるショウガ科の多年草。インド原産で,日本には江戸時代中期に渡来し,薬用や観賞用として栽培された。東南アジア諸国では現在も栽培が盛んである。高温多湿を好み,西日本の暖かいところ以外は戸外の越冬は困難である。インドを中心として熱帯や亜熱帯で栽培されている。葉は先のとがった楕円形で,長い柄があり,地下茎から群がり伸び,高さ40~50cmとなる。日本では初秋に高さ20cmほどの花茎が伸び,先に花穂がつく。花穂は苞葉がうろこのように重なっており,その中に黄色い花を咲かせる。根茎は太く,直径3~4cmとなり,表面には輪状に節がある。根茎を分割して繁殖させる。根茎の皮をむき,5~6時間煮て乾かす。これを粉末としたものがターメリックturmericと呼ばれる香辛料で,カレー粉の主原料となる。カレー粉の黄色はおもにターメリックによる色で,これには黄色の色素クルクミンcurcuminが含まれ,たくあん漬やバターなどの色づけにも使う。また漢方薬としても用いる。

執筆者:星川 清親

染料

ウコンの根茎の熱水抽出液は黄色染料として用いられる。古代の近東諸国においてはウコンをインディアン・サフランIndian saffronの名で呼んだ。古代インドからもたらされたと思われる。ウコン染は色調が美しく純度が高く,染色がやさしい。媒染剤を必要としないから古代文明国で用いられ,古代メソポタミア,エジプトでは藍と交染して緑染を行った。ウコンの色素はアルカリで赤変するから,藍染の後に染布に付着したアルカリを酸性の果汁で中和してから交染をした。ウコン粉末にはクルクミンを色素成分とするほかに,植物油,デンプン,ペクチン質が含まれており,染色には助剤となる。日本では陶器類を黄染の布で包む風習を残している。

執筆者:新井 清

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ウコン

うこん / 鬱金

turmeric

[学] Curcuma longa L.

Curcuma domestica Val.

ショウガ科(APG分類:ショウガ科)の多年草。地下に太い根茎があり、直径3~4センチメートル、表面には輪状に節がある。この根茎から地上に葉が伸び立ち、高さ40~50センチメートルとなる。葉身は先のとがった楕円(だえん)形で、葉柄は長く、4~8枚が束状に出る。初秋に葉の間から20センチメートルほどの花茎が伸び、その先に花穂がつく。花穂は淡緑色で先が紫がかった包葉が鱗(うろこ)のように重なり、その中に黄色花が数個開く。根茎は香辛料のほか、黄色の染料をとるのに用いる。皮をむいた根茎を5~6時間煮て乾かし、粉末にしたものをターメリックという。これは鮮やかな橙黄(とうこう)色で、色で見せるスパイスといわれカレー粉の主原料の一つ。この黄色系色素はクルクミンcurcuminで、毒性のない色素として沢庵(たくあん)漬けやバター、チーズなどの着色に使われる。干した根茎は漢方で薑黄(きょうおう)といい、鼻血、吐血の血止めに内服し、皮膚病や膿腫(のうしゅ)の塗り薬にする。健胃、強壮作用もある。原産地はインドで、日本には江戸時代に渡来し、薬用や観賞用として栽培された。高温多湿を好み、熱帯や亜熱帯で広く栽培され、主産地はインド。日本では、暖地の九州や四国南部では栽培できるが、他の地域では戸外の越冬は困難であるため、秋に根茎を掘り上げ、乾燥を避けて暖所に貯蔵し、春に植え付ける。

[星川清親 2019年6月18日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ウコン

インド原産で,熱帯アジアに広く栽培されるショウガ科の多年草。日本には江戸中期に渡来。根茎は太く,表面に輪状の節があり,鮮褐色。葉は楕円形で,長い柄があり,高さ30〜100cm。葉の間から高さ20cmほどの花茎を立て淡黄色の一日花をつける。根茎を鬱金(うこん),またターメリックといい薬用にもするが,おもな用途は香辛料,黄色染料としてカレー粉製造,たくあん漬の着色など。また,花序の包葉が美しい近縁種のなかにはクルクマの名で切花として利用されるものもある。

→関連項目染料作物

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

ウコン(鬱金)

ウコン

Curcuma longa; turmeric

ターメリックともいう。ショウガ科の多年草で,熱帯アジア原産。日本でも南西諸島や暖地で栽培される。高さ 50cmに達し,地下に黄色い多肉の根茎がある。葉はカンナに似て長く 40cmぐらいで2列に並んでつく。秋に,茎の上部に花穂を出し包葉に包まれた多数の黄色い花が咲く。根茎に含まれる黄色色素は染料,食品着色剤,香辛料,カレー粉の原料の一つにされ,また漢方薬として止血,健胃剤に用いられる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

うこん[根菜・土物類]

九州・沖縄地方、沖縄県の地域ブランド。

熱帯アジア原産のショウガ科の多年草。15世紀初めから16世紀後半の間に沖縄に持ち込まれた。新陳代謝を促す成分として、うこんに多く含まれるクルクミンが注目されている。

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報

Sponserd by

出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のウコンの言及

【カエデ(楓)】より

…また,新芽や紅葉の美しい清姫,玉姫,出猩々(でしようじよう)などの品種がある。新しい葉を観賞するものに春の芽出しが鮮紅色の赤地錦,千染(ちしお),出猩々,黄色く萌芽するうこん,葉先のみが紅になる爪柿(つまがき)などがある。錦と名の付いた品種は斑入葉が多く,錦葉ものともよばれ,斑入葉の鮮やかな変化を見る日笠山,織殿錦(おりどのにしき),小紋錦,限り錦などがある。…

【食用色素】より

…天然色素は,原料から植物性,動物性,微生物,鉱物性に分かれる。植物性のものには,ブドウ,カカオ,ベニノキ,クチナシ,ベリー類,コーリャン,トマトなどの果実に由来するもの,ハイビスカス,ベニバナなど花に由来するもの,アカネ,ウコン,ニンジンなど根に由来するもの,シソなど葉に由来するものがある。動物性のものには,ラック,コチニールがある。…

※「ウコン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by