翻訳|spice

精選版 日本国語大辞典 「香辛料」の意味・読み・例文・類語

こうしん‐りょうカウシンレウ【香辛料】

- 〘 名詞 〙 飲食物に、かおりまたは辛味を添えて風味をます調味料。辛辣性(しんらつせい)のものには山椒(さんしょう)、芥子(からし)、唐辛子(とうがらし)、胡椒(こしょう)、生薑(しょうが)、山葵(わさび)、大蒜(にんにく)、肉桂(にっけい)などがあり、芳香性(ほうこうせい)のものには丁字(ちょうじ)、薄荷(はっか)、紫蘇(しそ)、茴香(ういきょう)、月桂葉(げっけいよう)、バニラ、ナツメグなどがある。

- [初出の実例]「黒いゴマ粒大のものが入ってゐた。香辛料とタバコの種子だといふ」(出典:海辺の光景(1959)〈安岡章太郎〉)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「香辛料」の意味・わかりやすい解説

香辛料

こうしんりょう

spice

主として熱帯、亜熱帯、温帯地方に産する植物の種子、果実、花、つぼみ、葉茎、木皮、根塊などで、刺激性の香味を有し、飲食物に風味や着色を施し、食欲増進、消化吸収を助ける働きをもつものの総称。日本では昔から薬味といわれていたが、最近では英語名のスパイスが一般的で、香味料ともよばれている。

[齋藤 浩]

歴史

人類と香辛料の結び付きは、いまからおよそ5万年も前の狩猟民族が、獲物の肉を香りの高い草の葉に包んでおいたところ、よいにおいがつき、おいしく食べられることを知ったのが始まりといわれている。

古代エジプト・バビロン時代になると、インドやセイロン(スリランカ)からペパーやシナモンがエジプトに伝えられ、薬や香料として使われ始めた。また、シナモン、クミン、カシアなどがミイラをつくるときの防腐剤として使われ、ピラミッドを建てる奴隷たちの疲労回復、食欲増進のためにガーリックやオニオンが与えられたという。古代ギリシア・ローマ時代になると、香辛料の薬としての効果が明らかになり、多くの薬用香辛料のリストがまとめられ、植物学、薬学、医学も学問の形態を整えてきた。当時、インドのペパーなどは、金や銀と等量で取引されるくらい高価なものであった。同じころ東洋では、草根、木皮を煎(せん)じて飲む湯液(とうえき)医学が発達し、いわゆる漢方医学も誕生した。

こうした香辛料の売買に介在していたのは、地理的にインドやインドネシアなどの主産地とヨーロッパとの中間に位置していたイスラム教徒国家である。片道に2年もかかる香辛料貿易(香料貿易)の中間搾取により、幾世紀にもわたって巨大な利益を得ていた。また、ヨーロッパの地中海沿岸の都市国家、とくにベネチアは交易の仲介暴利をむさぼり大いに繁栄したのである。このイスラム教徒国家の独占を切り崩す引き金となったのが、マルコ・ポーロの『東方見聞録』であった。このなかには、ヨーロッパの人々のあこがれの的であったコショウ、ナツメグ、シナモン、クローブの産地のことが詳述されており、冒険家たちは競って帆船による香辛料獲得のための東洋探検に乗り出すようになった。まず、ポルトガルのバルトロメウ・ディアスが、アフリカの南端喜望峰を発見(1488)、ついでスペインのクリストファー・コロンブスが西に航海し、サン・サルバドル島に到着(1492)、さらにアメリカ大陸を発見した。この発見によって、オールスパイス、レッドペパー、バニラといった新しい香辛料が、ココア、タバコとともにヨーロッパにもたらされた。さらにバスコ・ダ・ガマは喜望峰を回り、インド洋を横断し、ついにインドのマラバル海岸(胡椒(こしょう)海岸)に到着(1498)、フェルディナンド・マゼラン(マジェラン)は、スペインのカルロス5世の命により、南米大陸南端のパタゴニア海峡を初めて横断して太平洋に達し(1520)、この海峡はマゼラン海峡とよばれるようになった。マゼランはフィリピンのセブ島で戦死したが、セバスチャン・デル・カノが後を引き継ぎ、スパイス・アイランズ(香料諸島、モルッカ諸島)で、クローブ、ナツメグ、シナモンを満載し、1522年、5隻のうちただ1隻だけがやっとの思いで帰国した。こうして地球が丸いことが証明され、世界一周航路の発見は、以後の海洋交易に大きく寄与することになった。

こうして始まった16世紀は、ポルトガルのアフリカ、インド、東南アジア支配に対抗して、スペインが大西洋から太平洋を越えて東南アジアに進出するなど、植民地争奪戦が繰り広げられた。日本の種子島(たねがしま)にポルトガル船が流れ着き、鉄砲が伝えられた(1543)のもこのころである。17世紀になるとオランダがしだいに勢力を伸ばし、東南アジアからポルトガルを追い出して、ペパーをはじめとする香辛料貿易の独占を図り、1602年には東インド会社を設立、大きな利潤を得るようになった。しかし、この間も各国入り乱れての植民地争奪戦は続けられ、やがてイギリスが強力な海軍力にものをいわせてオランダにとってかわり、香辛料貿易を独占するに至った。このイギリスの独占も第一次世界大戦終了までで、その後しだいにアメリカの手に移り現在に至っている。

[齋藤 浩]

中国

中国では非常に古くから香辛料やハーブ(薬草・香草)が使われており、伝説によれば、民に耕作を教えた神農は、百草を嘗(な)め1日70毒にあいながら初めて医薬をつくったという。その体験的知識の集大成が、中国医学の原典といわれる『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』である。中国の南方地域、いわゆる江南文化圏は、とくに香辛料やハーブの宝庫であり、これらを煎(せん)じて飲む湯液医学(後の漢方)が発達していた。昔から中国では医食同源といわれ、病気の予防、治療回復、健康の維持は同じ源(みなもと)、すなわち毎日の食事にあるという思想があった。このため、ペパー(胡椒(こしょう))、カシア(肉桂(にっけい))、シナモン(桂皮(けいひ))、クローブ(丁字(ちょうじ))、ナツメグ(肉荳蔲(にくずく))、スターアニス(八角(はっかく)=大茴香(だいういきょう))、ガーリック(にんにく=大蒜(おおびる))などを使った料理も昔からあったものと考えられる。しかし香辛料の利用は、料理よりも漢方処法のほうが多かったのも事実である。漢方薬として用いられているものには、胡椒、唐辛子(とうがらし)、茴香、姫茴香、八角、肉桂、桂皮、丁字、肉荳蔲、芥子(けし)、山椒(さんしょう)、乾薑(かんきょう)、陳皮、大蒜、縮砂(しゅくしゃ)などたくさんある。中国料理には、調理の段階で香辛料が巧みに使われ、胃にもたれず、消化もきわめてよく、健康的である。このような使い方は、数千年の昔から、とくに中国南部の広州(こうしゅう/コワンチョウ)で発達し、薬酒、肉、魚、スープなど多くの料理が生まれ、「食は広州に在り」といわれ、現在に至っている。

[齋藤 浩]

日本

日本最古の史籍である『古事記』にも、また最古の歌集『万葉集』にも、椒(薑)(はじかみ)、野蒜(のびる)をはじめ、麻の実、茎韮(くくみら)、芹子(せり)、蓼(たで)などの和風香辛料が古くから使われていたことが示されている。「はじかみ」の名は初め山椒をさしていたが、味が辛いところから、のちには生薑(生姜)(しょうが)をもさすようになった。山椒の利用は古く、縄文時代から用いられていたようで、青森県是川(これかわ)遺跡から出土した山椒入りの土器などがそれを物語っている。これらの使用は、日本料理が素材の味を生かすことを基本とし、香辛料はそれに香りを添えたり生臭みを消すような薬味が主体となっていたことを示すものといえよう。奈良時代初期には、中国からペパー(胡椒)、シナモン(桂皮)、クローブ(丁字)などが渡来し、主として薬用にされていたようである。ガーリック(にんにく=大蒜)はかぜ薬として、コエンドロ(コリアンダー)は胡荽(こすい)の名で薬用とされていたという記録もある。室町時代には、インドからポピーシード(けしの実)が津軽地方に伝えられ栽培された。唐辛子は、16世紀後半に中国経由で入り、同じころポルトガル人がもたらしたものは蕃椒(ばんしょう)・南蛮とよばれた。セロリは、文禄(ぶんろく)・慶長(けいちょう)の役のおり、加藤清正(きよまさ)が朝鮮人参(にんじん)の種とだまされて持ち帰ったもので清正人参ともよばれていた。スターアニス(八角=大茴香)は、戦国の武将が出陣のときに兜(かぶと)に焚(た)きしめる香として用いられていたという。

江戸時代にはディル(蒔羅(じら))、フェニュグリーク(胡蘆巴(ころは))、ナツメグ(肉荳蔲の仁(じん)=核の中の種)、メース(肉荳蔲の仮種皮)、ターメリック(鬱金(うこん))、サフラン(番紅花)、オレガノ(花薄荷(はなはっか))、ローズマリー(迷迭香(めいてつこう))といった香辛料が知られるようになった。しかし、大部分が漢方薬用か、オレガノなどのハーブ類が観賞用に栽培されていたにすぎず、料理にはほとんど使われなかった。ただ伝統の日本料理には、七味唐辛子、山葵(わさび)、生姜、山椒、紫蘇(しそ)、茗荷(みょうが)、三葉(みつば)、防風(ぼうふう)などの和風香辛料が用いられ親しまれていた。

洋風香辛料が日本に紹介されたのは、洋風の食習慣が入ってきた明治の鹿鳴館(ろくめいかん)時代であり、ウースターソースやカレー粉などの混合された香辛料が主体の、ごく限られた種類であった。現在のように数多くの単品香辛料が自由に入手できるようになったのは、1960年(昭和35)ごろからのことで、使用の歴史も浅い。

[齋藤 浩]

種類と分類

種類は70種以上もあり、それぞれ香味に違いがあるが、加工形態から天然香辛料と加工香辛料に大別される。天然香辛料には、採取したてのなまのもの、乾燥しただけのもの、それらを粉砕したものなどがあり、使用目的にあわせて選択される。加工香辛料には、香辛料精油、抽出香辛料(オレオレジン)、コーティング香辛料、吸着型香辛料、乳化型香辛料、液体香辛料(エッセンス)などがある。それぞれ使用目的により、たとえば抽出香辛料はマヨネーズやケチャップに、コーティング香辛料はクッキー、粉末スープ、粉末調味料に、吸着型香辛料はパウンドケーキやクッキーなどに、乳化型香辛料はサラダドレッシングやマヨネーズ、ウースターソースなどに、液体香辛料はアイスクリーム、飲み物などに用いられる。

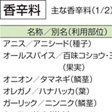

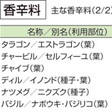

天然香辛料はいろいろに分類できるが、おもに味によって分ければ次のようになる。

(1)香草系香辛料(ハーブ・スパイス) 天然の芳香が強く、ほろ苦味のある草の葉や茎で、主として温帯産のものに多い。ローズマリー、セージ、タイム、マヨラナ(マージョラム)、オレガノ、ローレル、バジルなど。肉の臭み消しや芳香づけ、防腐に用いられ、肉料理には欠かせないもので、ヨーロッパでは古くから使われている。

(2)種子系香辛料(シード・スパイス) 小さな果実や種子で、温帯産のものが多い。アニスシード、ディルシード、セロリシード、キャラウェーシード、ポピーシードなどで、パン、ケーキ、クッキーなどの香りづけに用いられる。

(3)香辛系香辛料(スパイシー・スパイス) 主として熱帯地方に産する芳香性の植物の根塊、樹皮、大きな種子、花、つぼみ、芽や果実の一部からとれ、特有の香りと辛味をもつ。ジンジャー、シナモン、メース、ナツメグ、クローブ、ペパー、ガーリック、サフランなど。

(4)混合香辛料(ブレンド・スパイス) 各種の香辛料を混合したもので、カレー粉、チリパウダー、五香粉(ウーシャンフェン)、七味唐辛子などがある。

(5)調味混合香辛料(シーズニング・ミックス) 香辛料に塩や砂糖、うま味調味料を混ぜたもので、ごま塩、ペパーソルト、ガーリックソルト、シナモンシュガーなどがある。

[齋藤 浩]

香辛料の働きと効用

香辛料は調理において四つの基本作用をもっている。

(1)矯臭作用(きょうしゅうさよう)(臭み消し) 香辛料に含まれる成分が、肉や魚の生臭さやにおいと化学的に結合し、不快なにおいを抑える働きであるが、科学的にはまだ究明されていない。ガーリック、ジンジャー、ローズマリー、セージ、タイム、オレガノ、キャラウェーなどにこの作用が強い。

(2)賦香作用(ふこうさよう)(香りづけ) 食品そのものの持ち味を引き出すと同時に、おいしそうな香りをつくりだす作用で、人類が香辛料と結ばれたのはこの働きを認めたからであろう。オールスパイス、アニス、バジル、シナモン、ディル、フェネル、ナツメグ、ミント、セージ、コエンドロ、パセリなどにこの作用が大きい。

(3)辛味作用(しんみさよう)(辛味(からみ)づけ) 食欲増進作用ともいえるもので、ほとんどの香辛料には辛味、ほろ苦味とかなりの呈味性がある。香りと辛味が舌や口腔(こうくう)内粘膜を刺激し、唾液(だえき)や胃液などの消化液の分泌を活発にして食欲を増進させる。レッドペパー、ブラックペパー、ホワイトペパー、ジンジャー、オニオン、ガーリック、マスタード、ワサビ、サンショウなど。

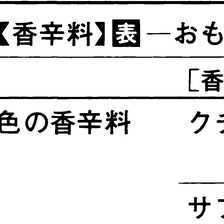

(4)着色作用(色づけ) カレー料理の黄色はターメリックにより、ブイヤベースやピラフの橙黄(とうこう)色はサフラン、ハンガリアン・グーラッシュの赤色はパプリカによってつくられている。しかし、本来は着色の目的で使われたのではなく、香辛料の特徴を生かして調理していて結果的に色が得られたということである。

こうした調理における働きとは別に、香辛料には多くの効用がある。油脂類や体内脂質の酸化防止作用、細菌や微生物の増殖を防ぐ抗菌防腐作用のほかに、薬として消化吸収を助け、強壮化を推進し、各種病気の治療や予防に利用される生理薬理作用、さらに各種酵素の働きを強める酵素賦活(ふかつ)作用などである。現在の漢方薬にも多くの香辛料が使われている。

[齋藤 浩]

上手な使い方

香辛料を用いた調理の味つけ、風味づけ上達のポイントを以下にあげる。

(1)好きな香辛料から使う 種類も多く、特徴もさまざまな香辛料は、人それぞれの好みも異なる。まず、好きなもの、使い慣れたものから使い始めるのがよい。

(2)徐々に種類を増やす 個々の香辛料の香味、特徴を自分の鼻と口で確かめて、使える香辛料を1週間に1種類ずつ増やしていけば、2~3か月もすれば十数種類も使えるようになり、いろいろな料理がこなせるようになる。

(3)使用量は控えめに とくに初めて使う香辛料は、鼻と舌で確かめながらすこしずつ増やしていく。使いすぎは味を損なうもとである。

(4)ブレンドして使う 単品で使うとどうしても薬臭くなるが、何種類もの香辛料を混合した香味は不思議においしい。カレー、ウースターソース、トマトケチャップ、マヨネーズ、ドレッシング、焼き肉のたれなど、日本人に好まれている調味料には、数種類あるいは30種類以上も混合して熟成させたものが多い。熟成により薬臭さが消え、風味が醸し出されてくる。

(5)調理に用いるタイミング 下ごしらえに用いて下味をつけたり、まぶしたり、漬けたりする場合はできるだけ時間をかける。調理中に用いるときは、香辛料の特性と料理素材にあわせ、調理の初め、途中、終了まぎわと使い分ける。できあがった料理にふりかける場合もある。

(6)調理の目的にあわせる 香辛料の四つの基本作用(矯臭、賦香、辛味、着色)を十分理解し、材料と料理にあったものを選択する。

(7)恐れず大胆に 香辛料を使った料理は、素人(しろうと)でもおいしい風味をつくり、新しい味を創造できる点がおもしろい。そのために、多くの香辛料を大胆に混ぜ合わせていろいろと試みれば、有名レストランのシェフやコックに劣らない料理をつくることもできるのである。

[齋藤 浩]

『ローゼンガーテン・ジュニア著、齋藤浩訳『スパイスの本』(1976・柴田書店)』▽『齋藤浩著『スパイス・効用と料理法』(1977・梧桐書院)』▽『齋藤浩著『スパイスの話』改訂版(1981・柴田書店)』▽『講談社編・刊『材料とスパイスの事典』(1983)』▽『山田憲太郎著『スパイスの歴史――薬味から香辛料へ』(1995・法政大学出版局)』▽『ノーマン・ジル著、長野ゆう訳『スパイスブック――香辛料の完全ガイド』(1996・山と渓谷社)』▽『阿部誠ほか監修『ハーブ スパイス館』(2000・小学館)』

オールスパイスの乾燥果実

オールスパイス(パウダー)

オレガノ(花と生葉)

オレガノ(乾燥葉)

カシアの樹皮

キャラウェーシード

クミンシード

グリーンペパー

黒こしょう

クローブ

コエンドロ(コリアンダー)の果実とその…

サフラン(雌しべ)

七味唐辛子

シナモンの樹皮

白こしょう

ジンジャー(乾姜)

スイートバジル(生葉)

スターアニス

セージ(乾燥葉)

ターメリック

タイム(生葉)

タイム(乾燥葉)

ディルウィード(乾燥品)

ディルシード

ナツメグ

バジル(乾燥葉)

バニラビーンズ

ポピーシード(ケシの実)

マヨラナ(生葉)

マヨラナ(乾燥葉)

ローズマリー(生葉)

ローズマリー(乾燥葉)

ローレル

改訂新版 世界大百科事典 「香辛料」の意味・わかりやすい解説

香辛料 (こうしんりょう)

飲食物に芳香や風味を付加するために用いる植物物質で,精油成分,辛味成分,色素などを含む。スパイスspiceの訳語。肉類などのくさみを消して,うまみを増すとともに,防腐効果を有するものもあって肉料理には欠かせぬものであるため,ヨーロッパにおいて著しい発達を見せた。いわゆる大航海時代も,ヨーロッパ人の香辛料への欲求から幕が開かれたもので,香辛料が世界史に占める位置は大きいが,それについては〈香料〉の項目を参照されたい。

香辛料はその使用法から,料理の下ごしらえや調理過程中に用いるクッキングスパイス,でき上がった料理や仕上げの調理に用いるファイナルスパイス,卓上で各自の好みに応じて用いるテーブルスパイスに分けられる。いずれもごく少量を用いるだけで効果があるが,種類によって,(1)多くの粉末香辛料のように,食品に振りかけたり交ぜ込んだりするだけで効果のあるもの,(2)粉末のからし,マスタード,ホースラディシュなどのように,水または温湯で練らないと香辛味を生じないもの,(3)サフランの花柱やクチナシの果実などのように,湯に浸してはじめて色素の溶出するもの,(4)ベイリーフ(ゲッケイジュの葉)のように,煮込むと芳香が高まるもの,(5)タマリンドのように,水に浸して酸味を溶出させたのち,繊維をこし取らねばならないものなど,使い方に違いがあるので,個々にその性質を知らなければならない。また,単独で使用するほか,なん種類もの香辛料をとり合わせて混合香辛料とするものがある。その代表がカレー粉であるが,ほかにトウガラシを主体にオレガノ,ディルその他を配したチリパウダー,八角(はつかく),ニッケイ,チョウジ,サンショウ,陳皮(ちんぴ)を粉末にして合わせた中国の五香粉(ウーシアンフエン),日本の七味唐辛子などがある。

市販の香辛料には,生のもの,乾燥品,ペーストと呼ぶのり状のもの,酢・塩酢・塩水などにつけたもの,冷凍ものなどがあり,それぞれその形状を生かした使い方がされる。乾燥品でホールと呼ぶのは原形のままのもの,フレークと呼ぶのは粗びき,または粗砕きしたものである。香辛料も,鮮度や保存のしかたで香味に変化が起きる。そこで,香味を損じないためには少量ずつ買い,購入後は密封容器に入れて,熱,光,湿気を避ける。とくに粉末品は香気成分が失われやすいので,使用のさいも湯気の立ったなべの上で瓶から振り込むようなことは禁物で,個々に専用の小さなスプーンを備え,必要量だけ取り出すことが望ましい。また,可能なかぎり原形で求め,使用のつどその分だけ細かくすることが望ましい。そのための卓上器具としては,ペッパーミル,ナツメグミル,ナツメググレーター,ハーブチョッパーなどがある。(表)

執筆者:豊国 やなぎ

日本人と香辛料

《和名抄》巻十六の〈薑蒜(きようさん)類〉を見ると,現在香辛料,香味野菜と呼ばれるもので平安中期当時に使用されていたものがだいたいわかるようである。ただし,薑蒜類としながら蒜(ひる),大蒜(おおひる)などと呼ばれたニンニクやネギは除かれ,これらは別に葷菜(くんさい)類としてまとめられている。その薑蒜類には,辛夷(こぶし),蘭 (あららぎ)などいまでは使わぬものや,クルミのようなものも交じっているが,あとはショウガ,サンショウ,ワサビ,からし,タデ,橘皮(たちばなのかわ)といったものが並び,これらにトウガラシとコショウを加えると,おおむね近代以前の日本の香辛料は尽くせることになる。もう一つ〈こにし〉という珍しい名があるが,これは胡荽(こすい),胡

(あららぎ)などいまでは使わぬものや,クルミのようなものも交じっているが,あとはショウガ,サンショウ,ワサビ,からし,タデ,橘皮(たちばなのかわ)といったものが並び,これらにトウガラシとコショウを加えると,おおむね近代以前の日本の香辛料は尽くせることになる。もう一つ〈こにし〉という珍しい名があるが,これは胡荽(こすい),胡 と書き,コエンドロの古名である。コエンドロはコリアンダーで,いまの日本料理には使われないが,《和名抄》はこれを〈魚膾尤為要〉と魚の生食には必須だとしており,《延喜式》には宮廷での用途のため他の蔬菜(そさい)と並んで耕作の規定があり,天皇の食事にも用いられたことがわかる。

と書き,コエンドロの古名である。コエンドロはコリアンダーで,いまの日本料理には使われないが,《和名抄》はこれを〈魚膾尤為要〉と魚の生食には必須だとしており,《延喜式》には宮廷での用途のため他の蔬菜(そさい)と並んで耕作の規定があり,天皇の食事にも用いられたことがわかる。

コショウは奈良時代から名が見られるが,はじめは薬用とされた。ショウガ,サンショウ,ワサビ,からしなどとともに奈良時代に香辛料として使われていたものに,ニレの樹皮があった。《延喜式》には,これをついて粉にして,天皇用の漬物類やあつもの(羹)に用いるとされている。《万葉集》巻十六には塩辛にされるカニに代わってその苦痛を訴える長歌があるが,そこに見られる〈もむにれ〉がこれであった。

トウガラシは,いまの日本で多用されている香辛料の中では最も新参である。渡来は文禄年間(1592-96)であるが,たちまち各地で栽培されて普及し,江戸後期までにはコショウにとって代わって,うどんの薬味の座を確保した。このほか卓袱(しつぽく)料理などの影響によると思うがニッケイが登場する。おもに菓子に使われたが,これも江戸時代半ばを過ぎてからのことであろう。

日本におけるこうした香辛料の消長は,米食中心,肉食忌避の食生活からすれば当然のことであった。コショウがトウガラシにとって代わられ,コエンドロがいち早く姿を消したのは,肉料理のレパートリーが塩焼き,汁,みそ漬,なべ物の類以上には拡大しなかったことが原因である。そして,それは米麦その他の粒食を基盤とする食事体系にふさわしい調味料が塩,酢,みそ,しょうゆ,砂糖などであったこと,油脂の使用が少なかったこととも照応する。明治になって政府が肉食を奨励し,それ以後定着した肉料理が,牛なべ,とんかつ,コロッケなどであることも,しょうゆを基調とした味つけで米食に合わせたものが歓迎されたためにほかならない。第2次世界大戦後の今日,生活の洋風化が進み,パン食が普及するに及んで,日本でもようやく多彩な香辛料が食生活に導入されるようになった。

執筆者:鈴木 晋一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「香辛料」の意味・わかりやすい解説

香辛料【こうしんりょう】

→関連項目香料

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「香辛料」の解説

香辛料(こうしんりょう)

spice

調味料また薬用として飲食物に添えられる胡椒(こしょう)やシナモン,クローブ(丁子(ちょうじ)),ナツメグ,生姜(しょうが),辛子(からし)などの香料の総称。香料はその用途別に,香辛料,焚香料(ふんこうりょう),化粧料に三分される。香辛料の使用法は文化圏により異なり,また歴史的にもさまざまに変化する。それぞれに特産地があり,例えばクローブやナツメグは,18世紀終りまでモルッカ諸島でしか産出しなかった。胡椒は南インドを原産とし,その後東南アジアさらには南アメリカにも栽培が拡大した。これらの香辛料のなかでも胡椒やシナモン,クローブ,ナツメグは,中国や西アジアさらにはヨーロッパにもたらされ,世界史上,遠隔地貿易の花形商品となった。とりわけ14世紀以降のヨーロッパにおける香辛料への需要拡大は,ヨーロッパ人の東方貿易への大きな関心を引き起こし,大航海時代を到来させた。ポルトガルのマラッカ占領,マゼラン艦隊の世界一周,オランダやイギリス,フランスの東インド会社設立を招き,彼らの間の国際商業戦を引き起こすこととなった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「香辛料」の意味・わかりやすい解説

香辛料

こうしんりょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「香辛料」の解説

香辛料

こうしんりょう

芳香をもつ樹脂や花などは古代から珍重されたが,特に獣肉料理を主とするヨーロッパ人の間では,獣肉の臭みをぬいたりそれを保存したりするうえで香辛料は欠かせないものであった。ヨーロッパ人に好まれた香辛料には胡椒 (こしよう) ・丁子 (ちようじ) (クローブ)・肉桂 (につけい) (シナモン)・にくずく(ナツメグ)などがあるが,これらは東南アジアの原産であったことから,香辛料貿易が行われた。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

栄養・生化学辞典 「香辛料」の解説

香辛料

世界大百科事典(旧版)内の香辛料の言及

【香料】より

…現代以前の香料は,小アジア,アラビア,東アフリカからインド,スリランカそして東南アジア,中国の西南部にかけての熱帯アジアに産した各種の植物性と若干の動物性の天然香料からなる。そしてそれらは,後に述べるように焚香(ふんこう)料,香辛料,化粧料の三つに大別される。これらの香料は,人類の歴史にあって古くより東西の文化圏に需要され伝播された。…

【生薬】より

…植物,動物および鉱物の天産物をそのままか,またはその一部,あるいは動植物のエキス,分泌物,細胞内含有物を乾燥など簡単に加工を施し,薬用に供するものである。しかし,直接医薬品となるものばかりでなく,生薬製剤,成分製剤の原料となるもの,ならびに香辛料,香粧品,工業薬品などの原料をも含む。生薬は乾燥などによって腐敗やカビなどの繁殖を防ぎ,動植物自体の酵素反応を妨げ,化学的,生化学的に経時変化の少ないものが常時利用できるようになった。…

【中国料理】より

…(1)材料の種類が多く,ごく普通の青菜から珍しいものはつばめの巣(燕窩),熊の掌,駱駝(らくだ)のこぶ,象の鼻,鱶(ふか)の鰭(ひれ)(魚翅),田鶏(食用蛙),キノコ類などの山海の珍味,さらには鳥獣魚肉,甲殻類,貝類,野菜,果物類の生鮮,乾物,塩蔵,発酵品,漬物類にいたるまで多岐にわたる。これらの材料と各種香辛料・調味料30種以上を用いた料理法を組み合わせ,油を多用し強弱の火かげんを自在にあやつって,それぞれ風味のことなる1万点以上の料理がつくられた。単品の材料で作る料理もあるが,ほとんどが主材料のほかにいくつかの副材料をバランスよくとり合わせ,調理の前に料理の種類に合わせて,材料を切りそろえたり,肉や魚に下味をつける。…

【薬用植物】より

…草本のときには薬草という。広義には古代から経験的に病気の治療および予防に用いられてきたもののほかに,医薬品の原料となるもの,香辛料,嗜好品,薫香料,香粧品や,未開社会において食糧を得るための矢毒や魚毒なども含まれる。したがって薬用植物とは人間および動物に対して,特殊な生理作用を有する植物ということもできる。…

【有用植物】より

…現在,地球上には約30万種の植物が知られている。それらのうち人類の生活になんらかの関わりがあり,食料,香辛料,衣料,糸や籠の材料,住居の建築や木工細工,燃料,薬,さらには美的な観賞対象としての園芸植物にいたるまで,さまざまな形で利用されている植物は数万種にのぼるであろう。そのうち食用にされている植物だけでも,1万種以上もあることが知られている。…

※「香辛料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...