カナブン

Rhomborrhina japonica

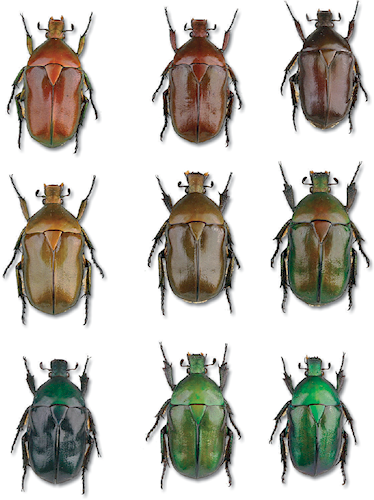

甲虫目コガネムシ科の昆虫。夏出現し,ブーンと羽音をたててクヌギなどの樹液に集まることで知られているが,モモなどの果実にも飛来し汁を吸う。体は銅色,または銅緑色でエナメルのような光沢がある。英名のcupreous polished chaferはこれによる。またその羽音からdrone beetleとも呼ばれる。体長25mm内外。本州,四国,九州,対馬,朝鮮半島などに分布する。成虫は夏季に朽木,または腐葉土の中に産卵,幼虫はそれら腐植質を食べて育つ。幼虫で越冬し初夏のころ蛹化(ようか)する。同属のアオカナブンR.unicolorは美しい緑色で,体の幅がカナブンよりやや狭い(体が細長)。また同属のクロカナブンR.politaは,その名のように黒色。カナブン類は台湾,中国,インドなどに多くの種が見られる。

執筆者:林 長閑

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

カナブン

かなぶん / 蚉

[学] Rhomborrhina japonica

昆虫綱甲虫目コガネムシ科ハナムグリ亜科に属する昆虫。本州、四国、九州、対馬(つしま)のほか朝鮮半島、中国に分布し、平地から低山地の雑木林におり、クヌギなどの樹液に集まる。体長25ミリメートル前後、長方形で前方は狭まり、体表は銅褐色ないし銅緑色で油状の光沢をもつ。上ばねの下から後ろばねを出し、よく飛ぶ。同属のアオカナブンR. unicolorはすこし細形で美しい草緑色に光り、山地に多く、クロカナブンR. politaは真黒色で光沢があり、両種ともカナブン同様に樹液に集まる。台湾や南方域には多くの種がいる。なお、スジコガネ亜科に属するドウガネブイブイ、サクラコガネなど、夜間灯火に飛んでくるコガネムシ類のことを俗にカナブンとよぶこともある。

[中根猛彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

カナブン

コガネムシ科の甲虫の1種。体長25mm内外,エナメル光沢のある茶色か青銅色,時に緑色や紫青色。本州,四国,九州,朝鮮,中国大陸に分布。成虫は夏に現れ,昼間活動し,樹液や熟した果実に集まる。近縁種に黒いクロカナブンと鮮緑色のアオカナブン(北海道にもいる)などがある。またドウガネブイブイなど,灯火に集まるコガネムシ類をカナブンと俗称。

→関連項目ハナムグリ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

カナブン

Rhomborrhina japonica

鞘翅目コガネムシ科。体長 23~29mm。体は銅色,銅緑色または緑色でエナメル光沢がある。頭部は長方形,前胸背はほぼ三角形で,上翅側縁は肩部よりやや後方でえぐれる。四国,九州,朝鮮などに分布し,夏季クヌギなどの樹液に集る。近縁のアオカナブン R. unicolorは本種よりやや細長く,光沢のある緑色をしているが,多少黄または赤みがかることもまれではない。中胸突起が幅より長く,長幅相等しい本種と異なる。山地性で,北海道,本州,四国,九州,朝鮮に分布する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

カナブン

学名:Pseudotorynorrhina japonica

種名 / カナブン

目名科名 / コウチュウ目|コガネムシ科

解説 / 樹液や、じゅくした果実に集まります。

体の大きさ / 22~30mm

分布 / 本州、四国、九州

成虫出現期 / 6~8月

幼虫の食べ物 / くち木

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by