日本大百科全書(ニッポニカ) 「きせる」の意味・わかりやすい解説

きせる

きせる / 煙管

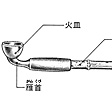

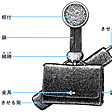

刻みたばこを詰めて吸う道具。語源はカンボジア語のクシェルkhsier(管)が訛(なま)ったといわれ、幾世留、希施婁などの当て字を使用していたが、中国文献に現れた煙管の字からこれを使うようになった。火皿をつけた雁首(がんくび)、煙道となる羅宇(らお)、吸い口の3部からなる。たばこを詰める部分を雁首というのは、初期の形が、空を飛ぶ雁の首の形に似ていたためで、羅宇は、きせるに向くラオス産の、節の間隔の長い竹が多く使用されたために、この名がついた。したがって国産の竹も、きせる用の竹は羅宇竹といった。東南アジア諸国のきせるは、ポルトガル人がブラジル方面で得たパイプをインド方面へ伝えたのが最初で、やがて東南アジア各国に伝えられて、形もそれぞれの民族的な造形感覚が加えられたものとなった。日本と中国へも、ポルトガル船の乗組員たちにより伝えられた。日本へは、語源どおりカンボジア方面のものが伝えられたとみられ、両国とも西欧形のパイプとはやや形が異なっている。また、日本はその後鎖国政策をとったため、他国の影響を受けずに独自の形で発達した。慶長(けいちょう)年間(1596~1615)の風俗画屏風(びょうぶ)に描かれているきせるは、火皿が茶碗(ちゃわん)大で長さが1メートル近い大形のものである。

工芸技術の発達した日本では、土製の素焼よりも金属でつくるほうが比較的容易で、喫煙の流行に伴い、城下町を中心に各地できせるの製造が始まった。きせるを求められない農漁村では、竹でパイプ形のきせるを自製したが、紀州(和歌山県)ではツバキの葉をきせるの代用にしていた。慶長年間以降には喫煙の流行に伴って、きせるを持つことも流行した。たとえば京都では、荊(いばら)組、皮袴(かわばかま)組と名のる徒党が組の掟(おきて)により武器代用の鉄製きせる(喧嘩(けんか)きせる)を携帯し、良民に絡んで金銭を強要するという事件があり、たばこの禁煙令も出された。寛永(かんえい)年間(1624~1644)には、伊達(だて)を競う男と遊び女(め)の間で1メートルもある大きなきせるをはでにつくり、花見や遊楽のときに肩に担いで歩くのが流行した。これらは花見きせる、伊達きせるとよばれて風俗画の好画題になっていた。江戸では若者が、真鍮(しんちゅう)製の粋な形の丹前きせるに浴衣(ゆかた)を結んでこれを担ぎ、湯女(ゆな)のいる丹前風呂(ぶろ)に通ったりした。また、旗本奴(やっこ)の水野十郎左衛門一党と、町奴(まちやっこ)の幡随院長兵衛(ばんずいいんちょうべえ)一味が縄張り争いの流血騒ぎを起こしたため、町奴の帯刀が禁じられ、武器を持たずには意気のあがらない彼らは、かわりに鉄製の大形の護身用きせるを腰に差した。

煙を冷やすために長かったきせるはしだいに日本の形となり、とくに屋外で働く人にとっては携帯が不便なため、羅宇は詰めて短くなり、大きく曲がっている雁首の先も縮められた。改造はさらに続き、まっすぐの管が火皿と吸い口の口元近くで急に細くなる従来の形(如信(じょしん)形)のほかに、全体に膨らみがあり、徐々に細くなる形(石州(せきしゅう)形)が考案され、この二つが基本形となってさまざまに変化しながら発達した。きせるの地金は銅と鉄から始まるが、一般用には真鍮が使われた。たばこ入れを携帯するようになると、人前で使うきせるが目だつため、銀や赤銅のほかに合金術が進歩して四分一(しぶいち)(銀1、銅3の合金)などを使うようになり、諸種の金属を貼(は)り合わせて色違いの金属でつくるものも現れ、銀の目方の重さを誇ったりした。雁首と吸い口の意匠は、初めは男性なら強さを示す雲竜などが、また女性なら唐草模様などが多かったが、しだいに八つ橋にショウブ、紅葉(もみじ)にシカなどの和風の文様へと移り、さらに絵画の筆意を彫金で表現できる片切(かたぎり)彫りの技法が生まれると、花鳥などの日本画調の意匠へと趣向が移っていった。金属部への彫金は毛彫り、高彫り、深彫り、そのほかの技法を駆使し、金や珊瑚(さんご)、宝石を象眼(ぞうがん)して意匠をつくるぜいたくなものもあり、通人は意匠を凝らして粋を競い合った。初め羅宇は金属製の延べぎせるを高級品とし、竹の羅宇は庶民用とされたが、竹製は目方が軽いので喜ばれ、漆が塗られて蒔絵(まきえ)を施したぜいたく品もつくられるようになった。ほかには堆朱(ついしゅ)、紫檀(したん)、象牙(ぞうげ)、ガラス製もある。羅宇を二分して1本に継ぐ中継ぎきせる、三段伸しの入子(いれこ)きせるなどもあり、ぜいたくなきせるにしばしば禁令が出された。

また、身分と職業によって持つきせるの形が異なり、公家(くげ)や大名は前例を重んじて河骨(こうぼね)形の長ぎせる、武士はくわえぎせるのできない御殿形、町人は無難な形の砧(きぬた)形や住の江(すみのえ)形、茶人は如信形、御家人(ごけにん)や芸能人は粋な玉川形や三升(みます)形、女性は御召(おめし)形や常盤(ときわ)形などをそれぞれ使い、きせるの形にも仲間意識があった。変わった趣向では、一つの火皿に2本の羅宇がついた2人で吸える夫婦(めおと)きせる、そのほか傘形、柄杓(ひしゃく)形、鉄砲形、弓形など際限なくあるが、自宅ではおもに番きせるという真鍮のきせるを使っていた。戊辰(ぼしん)戦争(慶応4)では、携帯用に便利な金属製の扁平な鉈豆(なたまめ)形が従軍兵士用に使われた。明治時代になると、きせるの加工技術が進んで、美術工芸品になるほどの高まりをみせたが、大正時代になると紙巻きたばこの需要が増えたため、きせるは日本の文化的遺産となった。

[田中冨吉]