翻訳|thermistor

精選版 日本国語大辞典 「サーミスター」の意味・読み・例文・類語

サーミスター

日本大百科全書(ニッポニカ) 「サーミスター」の意味・わかりやすい解説

サーミスター

さーみすたー

thermistor

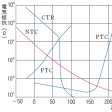

電子部品として使いやすい抵抗値と温度特性をもった半導体デバイス。温度が上昇すると抵抗値が下がるNTC(negative temperature coefficient thermistor)、温度が上昇すると抵抗値が上がるPTC(positive temperature coefficient thermistor)、およびある温度で抵抗値が急変するCTR(critical temperature resistor)に分類される。

NTCはおもにマンガン、コバルト、ニッケル、鉄など遷移金属酸化物の複合焼結体で、他の半導体と同様に、

ρ=ρ∞exp(B/T)

=ρaexp(B/T-B/Ta)

の性質をもっている。この場合、ρ、ρaは温度T、Taにおける抵抗率、ρ∞は温度が無限大のときのρを表す。温度係数αはα=-B/T2の関係にあって、金属に比べて絶対値で1桁(けた)大きく-2~-7%/℃の値をもっている。

NTCの構造には、直径0.2~2ミリメートルのビード形、直径2~50ミリメートル、厚さは直径の約10分の1のディスク形、ディスク形の中央に穴のあるワッシャー形、直径1~5ミリメートル、長さは直径の3~10倍のロッド形、および厚さ1~50マイクロメートルのフレーク形がある。ビード形およびディスク形は、その大きいαを利用して家庭電器、自動車、農畜水産、工業計測用の温度センサーとして多量に使われている。寸法が小さいために細かい場所および早い温度変化の測定に適しており、また10-4~10-3℃の温度変化も検出可能である。ビード形NTCに通電して自己加熱させると、電圧‐電流特性に負性抵抗特性が現れることを利用して、通信機の自動利得調整装置、リミッターなどに使われている。また自己加熱に時間的な遅れがあることを利用して、遅延動作およびサージ電力吸収用の素子としても使われている。この負性抵抗特性が、風速、真空、ガスの種類その他の環境条件によって変動することを利用して、風速計、真空計、ガス分析計などのセンサーとしても利用されている。フレーク形は熱容量が小さいことを利用して、赤外線の検出に使われている。

PTCはおもにY2O3などで原子価制御して導電性を与えたBaTiO3系の半導体で、キュリー温度付近で電気抵抗が急変する。バリウムをストロンチウムまたは鉛で置換することにより、キュリー温度を零下50~300℃に移動させることができる。PTCは温度センサーとしても使われているが、最大の用途は、自己加熱の時間的遅れと電流制限効果を利用した遅延動作、自動消磁装置および定温発熱体である。構造としてはディスク形が一般に用いられている。

CTRはVO2-BaO-P2O5系複合酸化物焼結体で、タングステン、ゲルマニウム、鉄などの酸化物を添加することによって急変温度を10~80℃に移動させることができる。その抵抗急変特性が異常温度の検知および定温度で動作する温度センサーとして利用されている。CTRの構造としてはビード形および厚膜形、薄膜形がある。

[二木久夫]

『二木久夫著『感温半導体の実際』(1980・広済堂産報出版)』

改訂新版 世界大百科事典 「サーミスター」の意味・わかりやすい解説

サーミスター

thermister

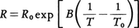

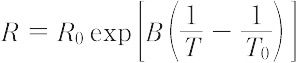

thermally sensitive resistorをつめたことばで,電気抵抗が温度によって大きく変化する材料を用いて,温度測定用のセンサーとしたものである。温度TおよびT0におけるサーミスターの抵抗を,それぞれR,R0とすると,次の関係が成り立つ。

ここで,Bはサーミスター定数と呼ばれるもので,Bの値が大きいほど,1℃当りの抵抗の変化は大きい。市販されているサーミスターの場合,Bの値は2000~6000Kのものが多い。例えば,室温付近では,温度が1℃変化すると抵抗は約4%変化する。極低温用には炭素,ゲルマニウム,シリコン(ケイ素)などで作られたものが,低温および常温用にはマンガン,コバルト,ニッケル,鉄などの酸化物を適当に混合して焼成したものが用いられる。温度変化に対して敏感なビード形やディスク形がある。工業用の温度計,気圧計,電圧調整器など広い用途をもつ。

執筆者:河東田 隆

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「サーミスター」の解説

サーミスター

サーミスター

thermistor

電気抵抗の温度依存性の大きい材料を用いてつくった感温素子.半導体系統の材料でつくったものは負の温度係数をもつが,チタン酸バリウム系統のものは正の温度係数をもつ.普通,サーミスターとよばれるものは,Mo,Ni,Fe,Cu,Zn,Mg,Mnなどの酸化物や塩化物の複合焼結体からなっている.抵抗の温度依存性は,温度 T0 およびTにおける抵抗をそれぞれ R0 およびRとすれば,次のような実験式となる.

Bの値は材料定数とよばれるが,市販のサーミスターでは2000~6000 K である.サーミスターには,構造上直接電流を流して温度上昇と抵抗変化を利用する直熱型と,まわりに加熱用のヒーターをもつ傍熱型とがある.用途としては,温度の測定や制御,電圧や電流の調整,熱放散係数の違いを利用したガス分析装置,気圧計や流量計,また起動器などに用いる負性抵抗素子などに広く用いられる.抵抗の温度変化が約70 ℃ 付近で急激に変化するものをとくにクリテジスター(CTR)とよび,酸化バナジウム系や硫化銀系の焼結体からなっている.また正の抵抗温度係数をもつサーミスターはポジスターともよばれ,チタン酸バリウムを母体とし,これに金属酸化物を添加したものであって,いずれも温度検出体や抵抗体として用いられている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「サーミスター」の意味・わかりやすい解説

サーミスター

→関連項目エレクトロセラミックス|熱電半導体素子|バリスター

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内のサーミスターの言及

【赤外線】より

…ただしその多くは,出力がそれほど大きくなく,他の目的に使用されるまでには改善の余地がある。

[検出器]

熱起電力を検知する熱電対,あるいはそれを直列に連結した熱電堆,金属の電気抵抗の温度変化を検出するボロメーター,半導体の抵抗値の温度変化を検出するサーミスターなどは,いずれも赤外線の熱作用を利用した間接的検出器である。気体の熱膨張によって,その容器の一部を形成している薄膜が変形するのを光学的に高感度で検出するゴーレイ・セルも一時期は多用された。…

【ボロメーター】より

…抵抗の温度係数の大きい材料が選ばれ,金属では厚さ0.1μm程度の白金ストリップ(表面を黒化したもの)やNi,Bi,Sbなどの蒸着膜(厚さ0.05~0.1μm)などが用いられる。またMn,Co,Niの酸化物の混合物を焼結したものは負の大きな温度係数をもちサーミスターと呼ばれているが,これを利用したサーミスターボロメーターが広く用いられている。このほか極低温で動作するものにカーボンボロメーター,GeやSiのボロメーターがあり,常温ボロメーターより1~3桁高い検出能力をもつ。…

※「サーミスター」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...