日本大百科全書(ニッポニカ) 「トムソン効果」の意味・わかりやすい解説

トムソン効果

とむそんこうか

Thomson effect

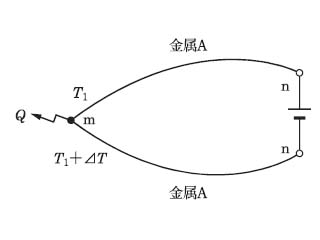

導体棒(金属または半導体)の両端をのように異なる温度に保って電流を流すとき、ジュール熱のほかに発熱または吸熱のおこる現象。熱電効果の一種で、1851年W・トムソン(後のケルビン卿(きょう))により発見された。電流の向きまたは両端温度の高低を逆にすると発熱・吸熱が逆になる。トムソン効果による発(吸)熱は電流に比例する可逆現象である(ジュール熱は電流の2乗に比例し発熱のみで不可逆現象である)。導体棒の両端の温度差をΔT[K]、電流をI[A]、導体全体の単位時間の発熱量をQ[J/s=W]とすれば、ΔTの小さい範囲では、QはIとΔTに比例し、

Q=σIΔT

と表される。比例定数σは[V/K]の単位をもちトムソン係数とよばれる。高温側から低温側へ電流を流すとき発熱する場合を正とする。σは物質により異なる物質定数で、かつ温度にも依存する。導体内の電子が完全に自由であれば、電流の担い手が電子の場合、σは負になるはずだが、実際は正の物質もある。室温では、リチウムを除くアルカリ金属(ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム)、鉄、白金などでは負であるが、銅、亜鉛などでは正になる。トムソン効果は電流が熱を運ぶことに起因し、トムソン係数σと絶対熱電能ε[V/K]の間には、熱力学から導かれる関係

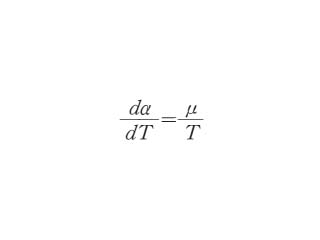

が存在する。

[宮台朝直]

法則の辞典 「トムソン効果」の解説

トムソン効果【Thomson effect】

このときの熱量 Q は次の式で表される.

Q=μI⊿T

μ はトムソン係数*と呼ばれるが,電流が温度の高いほうから低いほうへと流れる場合に熱が発生するならば μ をプラスに,逆ならばマイナスになるように定める.ゼーベック係数*α とは次の関係で結ばれている.

百科事典マイペディア 「トムソン効果」の意味・わかりやすい解説

トムソン効果【トムソンこうか】

→関連項目熱電気

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「トムソン効果」の意味・わかりやすい解説

トムソン効果

トムソンこうか

Thomson effect

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「トムソン効果」の意味・わかりやすい解説

トムソン効果 (トムソンこうか)

→熱起電力

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のトムソン効果の言及

【熱起電力】より

…熱起電力は,金属の種類と接合点の温度のみによるので,回路中に精密な電圧計を備えてこの熱起電力を測定することにより,接合点の温度や温度差を検出するためにも用いられる(熱電対)。 ゼーベック効果に関連する現象として,ペルチエ効果とトムソン効果がある。ペルチエ効果Peltier effectは,異種金属の接合点に電流を流すとき,その点に電気抵抗に基づくジュール熱以外の熱の生成あるいは吸収が起こる現象で,34年フランスのJ.C.A.ペルチエによって発見された。…

※「トムソン効果」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...