改訂新版 世界大百科事典 「ブルゴーニュ公国」の意味・わかりやすい解説

ブルゴーニュ公国 (ブルゴーニュこうこく)

中世フランスのブルゴーニュ公家の領国を指す。フランス語でいうエタ・ブルギニョンÉtat bourguignonの訳語である。ブルゴーニュ公家は,カペー家系とバロア家系と二つあるが,〈ブルゴーニュ公国〉を形成したのは後者である。〈ブルゴーニュ〉はドイツ語で〈ブルグント〉であり,ブルゴーニュ公家の呼称とその本来の家領は中世初期のブルグント王国の記憶をとどめている。

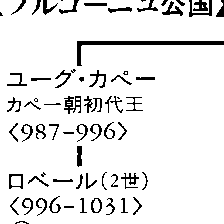

カペー家系ブルゴーニュ公家

フランク王国時代,ソーヌ,ローヌ川流域に,アルプスとジュラ山脈を東境としてブルグント王国が存立していた。9世紀以降フランク王国の分解にともなって,ブルグント王国のうちソーヌ川以西の土地は西フランク王国に属し,ブルゴーニュと呼ばれるようになった。ソーヌ川以東,ジュラ山脈にかけての土地がのちのブルグント自由伯領であり,これは東フランク王国,のち神聖ローマ帝国に属した。オータンの伯リシャールがまずブルゴーニュ公を称したが,この家系は西フランク王家からカペー王家への交替期に当たって安定せず,11世紀初頭,カペー家の当主ロベール2世がその息子アンリに公権を託し,それまでの過程で一時分離していたディジョンが,1016年公領に帰属するに及んで,ようやくカペー家系ブルゴーニュ公家が成立した。ヌベール,オーセール,マコンなどは分離して,それぞれ伯領をつくった。

バロア家系ブルゴーニュ公家

1361年,最後の当主フィリップ・ド・ルーブルの死後,直系の相続者を欠いた公領は,いったんフランスのバロア王家に吸収されたのち,1363年,王家当主ジャン(ジャン2世)の末男フィリップに与えられた。これがバロア家系ブルゴーニュ公家の起源である。フィリップは69年,フランドル伯の娘マルグリットを妻としたが,彼女は婚資としてヌベール,レーテル,アルトア諸伯領とともに,フランドル,ブルグント両伯領という貴重な財産を公家にもたらした。

版図

ここに公家はブルゴーニュ,ブルグントほかの南の領土と,アルトア,フランドルという北の領土をもつことになった。この公家支配地の南北にまたがる分極構造は,公家4代の歴史を通してみるとき,一つの隠れた全体構造の部分であったと知れる。というのは,やがて第3代当主フィリップ2世の初年,公家はネーデルラントのブラバント公領(1430),ホラント,ゼーラント,エノー3伯領(1431)を取得する。ルクセンブルク,リンブルク両公領も彼の代に公家の統制下に入った。さらに最後の当主シャルル(豪胆公)は,その10年間の短い当主期間に,ブルゴーニュ,ブルグントに隣接するエルザス(アルザス),ロートリンゲン(ロレーヌ)の領有をねらい,一時はそれを実現し,また上シュワーベン(スイス)にも食指を動かした。北の方では,ホラントの東,ライン川下流域のヘルレ公領もまた,彼の代に公家支配地となった。

ここで浮かび上がる〈ブルゴーニュ公国〉の全体像は,往時のロタリンギア,すなわちフランク王国が分解した後に一時成立した中部王国からイタリアを除いた版図の再現であった。〈ロタリンギア王国〉再建のアイデアは,すでに初代当主フィリップ(大胆公)の意識におぼろげながら形をとっていた。彼はフランス王家顧問会議筆頭の地位にあって対英和親の方針を打ち出し,またバイエルン公家との和合を図った。イギリスとの通商を重視するフランドル諸都市の立場に同調する政策であり,またバイエルンの諸公家はネーデルラント諸公伯家と姻戚関係をもつ家系集団である。フィリップは自分の子女の配偶者にバイエルン家の者を配し,シャルル6世とバイエルン・インゴルシュタット公家のイサベラ(イザボー・ド・バビエール)の結婚を斡旋した。

第3代当主フィリップ(善良公)によるネーデルラント諸公伯領の取得は,この〈公国〉の未来像に豊かな現実味を与えた画期的できごとであった。公家は,これによって,その支配領域の広がりと資力において1.3倍ほどに強大化したと計算される。この時点で公家はフランス王国から離脱し,〈公国〉のあるべき態様の実現へと路線を定めることができたはずであった。新たに〈公国〉の形成に参加したネーデルラント諸邦は,そう望んだ。しかし当主フィリップ(善良公)は,ついにその決断をためらった。その決断をはばむ力が働いたというべきであろう。すなわちそれはフランス王権であり,1435年,アルトアの主都アラスにおける国際会議がこの大いなる歴史のドラマの舞台となった。

アルマニャック派とブルゴーニュ派

1410年代,フランスは内乱状態にあった。初代のフィリップ(大胆公)が1404年に死去したのち,王弟オルレアン公ルイが権勢を張り,第2代ブルゴーニュ公ジャンがこれを謀殺したことに端を発した,いわゆるアルマニャック派対ブルゴーニュ派の党派対立である。アルマニャックの呼称は,ルイの岳父アルマニャック伯の名に由来する。この内乱の渦中にイギリスのランカスター王家が〈フランス戦争〉を再開した。王政府の実権をめぐる党争は,ノルマンディーを占領したイギリス王家という新たな因子を抱えこんで混迷し,19年,ついにアルマニャックの党派によるブルゴーニュ公ジャンの謀殺において破局を迎えた。

第3代ブルゴーニュ公となったフィリップ(善良公)は,イギリス王家との同盟等に踏み切り,イギリス・フランス連合王家の成立を誘導した(1422)。一方アルマニャック派に擁立され,バロア王家を廃嫡されたシャルル6世の末男シャルル(のちのシャルル7世)は,ロアール河畔に臨時政府を立て,しだいにアルマニャック派色を清算して,ブルゴーニュ公家との和合を図る戦略をようやく明瞭にするにいたった。アラス会議(1435)は,このシャルルの戦略の帰結として企図されたものであって,ねらいはただ一つ,バロア王家対ブルゴーニュ公家の単独講和であった。フィリップは,ランカスター家も加えた3者間に講和を構想したが,これを認めることはブルゴーニュ家をバロア,ランカスター両王家と対等の立場におくことになる。ブルゴーニュ公はあくまでこれをフランス王の一封臣の位置にとどめなければならない。シャルルのこの決意の前に,フィリップはもろくも身を屈した。ホラント総督ヒュー・ド・ランノアは,フィリップの弱腰を手厳しく批判する書簡を彼本人にあてている。

フランス王権への屈服

この講和によってフィリップ(善良公)は,父公ジャンの殺害に関する詫状と,一代限りのフランス王に対する臣従礼免除特権,加えてアルトアの南ソンム川流域諸都市の都市領主権を手に入れた。王家にとってこれは何ほどの譲歩でもなかった。一代限りの臣従礼免除特権は,逆にブルゴーニュ公が王の家臣にほかならないことを印象づけるものであった。実のところ王家はもはや臣従に基づく封建的主従関係を問題にしていない。ブルゴーニュ公としてはそのことに気づくべきであった。

以後,王家は,ソンム川流域諸都市上級領主権の買戻し権を武器に公家を操縦した。王家役人は公領の各所で紛争を醸成し,公家裁判所の上級法廷である王家裁判所への上訴を誘導した。公家は司法の局面で王国の下属機構である。このように公家家政の全局面に上級支配権としての王権の介入があった。北の領邦はこの状況にいらだち,公家に対する反逆傾向を強めた(たとえば1449-53年のガン戦争)。

最後の当主シャルル(豪胆公)登極の前後,フランス王座には実利主義的官僚型の支配者ルイ11世が就き,父王シャルル7世の対公家路線を増幅強化しつつあった。シャルルは北の領邦に対する締めつけを強め,その資力を収奪して一大軍団を養い,王権からの離脱を図った(そのことから,彼は〈向こう見ずle Téméraire〉のあだ名で呼ばれることになった)。公家は4代目にして初めて,その〈明白な宿命(マニフェスト・デスティニー)〉を自覚したのである。ルイ11世はこれに対し,ライン川流域諸公伯,イギリス王家,スイス盟約者団との〈遠交〉の網を張り,シャルルの自滅を待った。シャルルは,この網にひっかかった。

1477年1月,シャルルはロートリンゲンのナンシーにおいて,ロートリンゲン公のスイス人傭兵隊と戦い,戦死する。彼には一女マリアがあった。マリアはフランドル,ブラバントなど北の領邦の等族会議に支持されて,オーストリア・ハプスブルク家のマクシミリアンとの結婚策に踏み切った。これはすでにシャルルが生前配慮していたことである。南のブルゴーニュ公領,北のアルトア伯領,フランドル伯領の南辺などはフランス王家に横領されたが,ブルゴーニュ公家はハプスブルク家に接木されることによって,なお命脈を保ち,ネーデルラント諸領邦とブルグント伯領を同家の支配にもたらしたのである。

中世の秋

オランダの歴史家J.ホイジンガは,その主著《中世の秋》の標題を,初めは〈ブルゴーニュの世紀〉としようと考えていたという。14,15世紀のフランスとネーデルラントの社会と文化を一つの独特なタイプのものとみて,それに〈ブルゴーニュ〉の形容を与えようとしたのである。ヨーロッパ中世文化の全容がブルゴーニュ的な態様において,ここに姿を現したとホイジンガはみた。

ブルゴーニュの宮廷文化は,本来フランス王家のそれを本家とする。隠国(こもりく)のブルゴーニュのディジョンの公館において,フランス風宮廷文化は荘重な形式主義の盛儀に仕立てあげられた。階層的身分観,騎士道儀礼,キリスト教倫理に裏打ちされたこの宮廷文化は,公家がフランスの内政に関与する度合が強まるにつれて,パリの上流文化の指導的ファッションとなり,さらに家勢の伸張する方向に流れて,アルトアのエダン,フランドルのブリュージュ,ガンなど各地の公館がフランス・ブルゴーニュ文化の,いわば情報センターとして機能する。

もとより文化の交流は相互的なものであって,ネーデルラント固有の文化要素,たとえば広く都市文化固有の商人の実利主義,あるいは〈新しい信仰(デボティオ・モデルナ)〉運動に表現された神秘主義が,ブルゴーニュ文化固有の諸要素に作用し,反作用を受ける。生活風俗,文学,造形美術,そのほか多様な生活の表現において,そのような全体的状況が観察されるのであって,ファン・アイク兄弟にはじまる15世紀ネーデルラント画派も,たとえばその一つの見本である。ホイジンガはそのような文化の複合的状況を観察し記述したのであって,そこにヨーロッパ中世文化の終末の様相を看取し,これを〈中世の秋〉と名づけた。

しかし,ブルゴーニュ公家北方領国がやがてネーデルラント連邦共和国に再生するのと軌を一にして,ブルゴーニュ文化の持続は,たとえば近代市民社会における礼儀作法や紳士の理念と実践にモデルを与えた。あるいは15世紀ネーデルラント画派の直系として17世紀のオランダ画派をあげることができる。ブルゴーニュ文化は,一つの独特のタイプの文化として,その歴史的生命を後代に伝えたのである。

→百年戦争

執筆者:堀越 孝一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報