デジタル大辞泉 「ラグビー」の意味・読み・例文・類語

ラグビー(rugby)

[補説]得点の種類と点数

| トライ | 5点 |

| コンバージョンゴール | 2点 |

| ドロップゴール | 3点 |

| ペナルティーゴール | 3点 |

| ペナルティートライ | 7点 |

| トライ | 5点 |

| コンバージョンゴール | 2点 |

| ドロップゴール | 3点 |

| ペナルティーゴール | 3点 |

| ペナルティートライ | 7点 |

一八二三年、英国ラグビー校の生徒W=エリスが、フットボールのルールを無視してボールをかかえてゴールに走りこんだプレーに起源を持つとされる。しかし、当時はサッカー、ラグビーを含めたフットボールに統一的なルールはなかった。競技ルールを統一していく過程で分裂し、サッカーは一八六三年にラグビーは一八七一年にそれぞれ別個のスポーツとして確立された。

正しくはラグビー・フットボールrugby footballといい、楕円(だえん)形のボールを相手側インゴールに持ち込んで得点を競う球技。一般的に15人制のラグビー・ユニオンをさすが、7人制(セブンズ)、10人制(テンズ)のラグビー・ユニオンやラグビー・リーグ(13人制)もある。

[川島淳夫 2020年3月18日]

近代ラグビーは、イギリスにおいて12世紀ごろから民衆の間で行われていたフットボールにその起源をみることができる。それは民俗(フォーク)フットボール、マス・フットボール、あるいはモブ・フットボールなどとよばれる多数の人々が参加する大規模な民俗競技であり、祝祭日の行事として実施された。これに対して国王や支配者・為政者は、王国防衛の妨げとなる、悪徳がはびこるといった理由で、たび重なる禁止令を出している。16~19世紀初めにかけては地域によってハーリング、キャンプ・ボールなどとよばれ、それぞれ共通点と相違点をもちながらプレーされていたが、産業化が進むにつれ徐々に衰退していった。一方、19世紀のイギリスのパブリック・スクールでは、「校庭のフットボール」として、それぞれの学校がそれぞれの施設や土地がらなどの影響を受けながら独自のフットボールを発展させていった。その一つであるラグビー校において、1823年11月にエリス少年(ウィリアム・ウェッブ・エリスWilliam Webb Ellis、1806―1872)の劇的なプレーが起きたといわれている。ラグビー校校庭のれんが塀にはめ込まれている石板には次のようなことばが刻まれている。「この石板は1823年に当時プレーされていたフットボールの規則をみごとに無視し、初めてボールを両腕に抱えて走ることで他に類をみないラグビー競技の特徴を創始したウィリアム・ウェッブ・エリスの偉業を後世に伝えるものである」。

エリス少年のできごとを否定する声もあるが、1830年代後半のラグビー校では、現在のラグビーのルールにつながる基礎的なルールでフットボールがプレーされ、1845年にはルールが成文化された。これはあらゆるフットボールの競技規則のなかで最初に成文化されたものである。一方他のパブリック・スクールにおいても、独自のルールが考案されプレーされた。それらのフットボールはそれぞれの校内のみで行われる範囲ではルールを統一する必要性はなかったが、卒業生たちが大学でプレーしたり、組織したクラブが試合を行ったりするうえでルールを統一する必要性が生じた。当時のフットボールは、キックを中心としたキッキングゲームと、ボールを持って走ることを認めるランニングゲームとに大別できるが、前者を支持するグループは1863年にフットボール・アソシエーション(FA、イングランド・サッカー協会)を設立し、ルールの統一を図った。しかしこの試みは失敗に終わり、1871年にラグビー・フットボール・ユニオン(RFU、イングランド・ラグビー協会)が設立されたことで、サッカーとラグビーは完全に袂(たもと)を分かつこととなった。なお、ハッキング(相手の脛(すね)を蹴る行為)を認めるかどうかも、この二つのフットボールが決別する際の重要な争点であった。

1873年スコットランド、1879年アイルランド、1880年ウェールズにそれぞれラグビー協会が設立され、1887年にはプリンス・オブ・ウェールズ(後のエドワード7世)がイングランド・ラグビー協会総裁となり、ラグビーは急速に発展していった。また、イギリスの教師、兵士、外交官、ビジネスマンらの手によって、ラグビーはヨーロッパをはじめ、全世界に伝えられていった。

1884年のイングランド対スコットランドの試合で競技規則をめぐって論争が発生したことをきっかけに、1886年に国際試合(ラグビーでは連合王国のイングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズはそれぞれ独立した国として扱われている)にかかわる問題の調停機関としてIRFB(International Rugby Football Board、国際ラグビーフットボール評議会)が設立された。IRFBは1997年にIRB(International Rugby Board、国際ラグビー評議会)、さらに2014年にWR(World Rugby、ワールドラグビー)と改称された。世界ラグビーの統括機関としてWRには、2019年8月時点で、世界の105の国・地域のラグビー協会が正会員となっている。

1987年には第1回ラグビーワールドカップ(RWC)がニュージーランドとオーストラリアで開催され、これを契機にラグビーはIRB(現、WR)のイニシアティブのもと国際的な競技として大きく変革し、年代別ラグビー、女子ラグビーの大会も開催され、国際試合の数は飛躍的に増大した。現在、世界のラグビーはRWCを中心に大きな発展を遂げつつあるが、IRBは1995年に「オープン化」を宣言し、ラグビーがプロフェッショナル・スポーツとなったことも世界のラグビーの変化・発展に拍車をかけた。

1883年にスコットランドで考案された7人制ラグビー(セブンズ)は、IRBの主催により1993年からワールドカップが開催されるようになった。1999年には世界を転戦する国際大会(ワールドセブンズシリーズ)も始まり、日本でも急速に普及し国際的な競技力も高まっている。7人制ラグビーは2016年夏季オリンピック(リオ・デ・ジャネイロ大会)より正式競技となったが、日本代表はこの大会に男女とも参加し、男子は予選プール初戦で優勝候補と目されていたニュージーランドを破り、世界を驚かせた(男子は4位入賞)。ちなみに、男子の15人制ラグビーは1900年パリ大会、1908年ロンドン大会、1920年アントワープ大会、1924年パリ大会の4度オリンピックで実施された。

なおWRは15人制、7人制に加え10人制ラグビーの競技規則も定め、ラグビー・ユニオンのゲームとして認めている。

[川島淳夫 2020年3月18日]

Rugby League 1880年代、ラグビーが盛んだったイングランド北部のヨークシャー、ランカシャー地方の工場労働者から、ラグビーの試合に出場することで失う給与の補償を求める訴えがなされた。RFU(Rugby Football Union、ラグビー・フットボール・ユニオン)は1893年の年次総会でこれを認めない裁定を下し、それを不服とした22のクラブが1895年に北部ラグビー・ユニオンを結成した。これが後にラグビー・リーグと改められ、13人制のプロフェッショナル・ラグビーを発展させていった。ラグビー・リーグはイングランド北部、オーストラリア、ニュージーランド、フランスなどに根強いファンをもっている。ワールドカップも行われており、その歴史はラグビー・ユニオンより長い。

[川島淳夫 2020年3月18日]

1899年(明治32)慶応義塾大学に英語教師として赴任したクラークEdward Bramwell Clarke(1874―1934)とケンブリッジ大学を卒業して帰国した田中銀之助(1873―1935)により、慶応の学生に対し初めてラグビーの指導が行われた。1910年(明治43)、京都の第三高等学校にラグビー部が誕生、翌1911年慶応対三高の試合が行われ、同年同志社大学にもラグビー部が誕生し、この3校による定期戦が日本ラグビーの草分けとなった。大正時代に入り、関東では早稲田大学、東京帝国大学、明治大学、東京商科大学、立教大学、法政大学、東京高等師範、中央大学、北海道帝国大学など、関西では大阪高等商業学校、京都帝国大学、大阪高等学校、関西大学、関西(かんせい)学院などが次々にラグビー部を設立。中学(旧制)の部やクラブもしだいに増え、1924年(大正13)関東ラグビー蹴球(しゅうきゅう)協会(現、関東ラグビーフットボール協会)、1925年西部ラグビー蹴球協会(現、関西ラグビーフットボール協会)、1926年に日本ラグビー蹴球協会(現、日本ラグビーフットボール協会)が設立された。第二次世界大戦後、西部ラグビー蹴球協会から九州ラグビー蹴球協会(現、九州ラグビーフットボール協会)が独立し、三地域協会体制が整った。

関東、関西、九州の三地域対抗、東西大学対抗、全国中学校大会などが発展の大きな刺激となり、全国大学選手権大会、全国社会人大会、全国地区対抗大学大会、日本選手権大会のほか、各種大会や全国高校大会が行われ、1965年(昭和40)東京で発足したラグビースクールは全国に広がり、少年ラグビーも定着した。なお、2003年(平成15)9月より、これまで各地域の試合を経て進出した上位チームにより行われてきた全国社会人大会は、社会人12チームで構成される「トップリーグ」に変わった。チーム数は2006~2007年シーズンから14チームに、2013~2014年シーズンから16チームに拡大された。また、トップリーグの二部にあたる「トップチャレンジ」の1位チームは自動的に昇格、上位チームは入替戦に勝利すればトップリーグに昇格できる。

国際試合は、1925年(大正14)慶応大の上海(シャンハイ)遠征を契機に、1927年(昭和2)早大のオーストラリア遠征、明大の上海遠征、1930年全日本のカナダ遠征が行われた。1934年にはオーストラリア学生選抜、1936年にはニュージーランド学生選抜が来征した。

第二次世界大戦後は1952年にオックスフォード大学、1953年にはケンブリッジ大学と、イギリスの名門大学チームが相次いで来征した。それに続き、ニュージーランドのオールブラックス(23歳以下)、カナダ、フランスの代表チームを迎え、日本代表もカナダ、ニュージーランド、オーストラリアに遠征、1968年(昭和43)に第1回アジア大会、1969年に日本・カナダ・ニュージーランド3国対抗がそれぞれ日本で行われた。1971年にはイングランド代表の来日があり、1973年日本代表は待望の英・仏遠征、1974年再度ニュージーランド、1975年オーストラリアに遠征した。また1975年には、当時世界最強といわれたウェールズ代表を迎えた。

1976年には日本代表がカナダ、イングランド、スコットランド、ウェールズ、イタリアに遠征した。高校日本代表は1977年オーストラリア、1979年イングランド、1980年ニュージーランドに遠征し、以降とぎれることなく海外遠征が行われている。

日本代表は1983年のウェールズ遠征でウェールズ代表と大接戦を演じ、1989年(平成1)には来日した強豪スコットランド代表を破る大金星をあげ、さらに2013年にはウェールズに初めて勝利した。また日本代表は1987年から開催されているワールドカップに連続出場しており、2015年の第8回大会では当時世界ランキング3位であった南アフリカに勝利し、世界を震撼(しんかん)させた。

毎年のように日本を訪れる世界の強豪チームやワールドカップでの日本代表の活躍、海外のトッププレーヤーのトップリーグチームへの加入、さらには日本を拠点とするクラブチーム「サンウルブズ」のスーパーラグビー(南半球の強豪クラブチームのリーグ戦)への参加に刺激され、またグラスルーツの地道な努力と相まって、小学生をはじめすべての年代、男女ともにラグビーは広く愛好され、競技レベルの向上とともにより魅力的なスポーツとして発展しつつある。なお、2019年(令和1)にはアジア初のワールドカップが日本で開催され、全国12会場で熱戦が繰り広げられた。日本代表はこの大会で念願の決勝トーナメント進出を果たし、その実力を国内外に強くアピールした。

[川島淳夫 2020年3月18日]

それぞれ15名、10名、または7名からなる二つのチームが、競技規則およびスポーツ精神にのっとり、フェアプレーに終始し、ボールを持って走り、パス、キックおよびグラウンディングして、できるかぎり得点を多くあげることであり、より多くの得点をしたチームがその試合の勝者となる。

[川島淳夫 2020年3月18日]

1チーム15名からなるプレーヤーによって競技は行われる。試合開始に先だち両チームのキャプテンが、キックオフかサイドをとるかを決めるコイントスを行う。1名のレフェリーと2名のタッチジャッジまたはアシスタント・レフェリーがおり、試合はグラウンドの中央からキックオフによって始められる。キックオフの後、オンサイドの位置にいるプレーヤーはランニング、ハンドリング、コンタクト、キッキングのスキルを駆使し、個人として、ユニットとして、チームとして相手と競い合い、できる限り多くの得点をあげることを目ざしプレーする。なお、ボールを前に投げることはできない。

反則を犯した場合、ボールが相手側に与えられ、軽い反則の場合はスクラム、やや重い反則の場合はフリーキック、重い反則の場合はペナルティキックにより試合が再開される。ボールがタッチラインの外に出た場合は、ラインアウトにより試合が再開される。

試合時間は80分以内で40分以内ずつ前・後半に分けて行われる。ハーフタイム後、15分以内の休憩ののちサイドを交換して試合は再開され、特別な大会を除き同点でもゲームは延長しない。ただし、プレーヤーの負傷、プレーヤーの交替と入替え等によって失われた時間は、その遅延が起こった前後半それぞれでロスタイムとして延長される。

[川島淳夫 2020年3月18日]

相手側インゴールにボールをグラウンディングすると「トライ」になり、5点が得られる。トライ後にはプレースキックまたはドロップキックによりゴールキック(「コンバージョンキック」)を行うことができ、ゴールが成功すれば2点が加算される。相手側の不正がなかったらほぼ間違いなくトライが得られたものと認められる場合は、「ペナルティトライ」が与えられ7点が得られる。ペナルティキックからのゴール(「ペナルティゴール」)が成功すれば3点、一般のプレーのなかでドロップキックによるゴール(「ドロップゴール」)が成功すれば3点がそれぞれ得られる。ゴールの成功とはボールが相手側のクロスバーを越えることである。

[川島淳夫 2020年3月18日]

試合は双方15名以内のプレーヤーによって行われ、出血時や頭部外傷の評価のための一時的な交替、負傷による正式な交替、戦術的な理由での交替が認められている。交替および入替え選手の数は、双方が国の代表で行われる試合においては8名以内、その他の試合では最大8名としその試合を管轄する協会が決定する。

[川島淳夫 2020年3月18日]

反則は軽いものと重いものに大別される。前者では普通スクラムが科せられ、反則を犯さなかった側にボールの投入権が与えられる。後者では反則を犯さなかった側にペナルティキックが与えられる。なおこれらのほかに、それほど重くないと判断される反則(時間の空費や技術的な反則など)に対してフリーキックが与えられる場合がある。フリーキックからは直接キックで得点することはできない。

スクラムが科せられるおもな場合は、(1)ノックオンまたはスローフォワードがあったとき、(2)ボールまたはボールキャリアー(ボールの保持者)が偶然オフサイド・プレーヤーに触れたとき、(3)キックオフ、ドロップアウトで、キッカー側のプレーヤーにオフサイドがあったとき、(4)フリーキック、ペナルティキックの際にキッカー側に反則があったとき、(5)味方のゴールラインを越えてボールを持ち込むか、または投げ入れてそのボールをグラウンディングするかしてデッドにしたとき、(6)インゴールで捕らえられたとき、などである。

ペナルティキックが科せられるおもな場合は次のとおりである。

〔1〕スクラムにおいて (1)正しくバインドしないとき、(2)故意にスクラムを崩したり、倒れたり、膝(ひざ)をついたりしたとき、(3)スクラムの中のボールを手で扱ったとき。

〔2〕ラインアウトにおいて (1)ボールが投入されるのを妨げたとき、(2)空中にある相手プレーヤーを捕らえたり押したりしたとき、(3)ボールが投入されたのち、そのボールがプレーヤーあるいは地面に触れる前に、ラインアウトプレーヤー(ラインアウトに並んでいるプレーヤー)がマークオブタッチ(ボールが投入されるべき線)より前に片足でも出したとき。

〔3〕タックルにおいて (1)危険なタックルをしたとき、(2)タックルしたプレーヤーが、(a)タックルされたプレーヤーを放さなかったり離れなかったりしたとき、(b)タックルされたプレーヤーがボールを放す、パスするなどしてプレーしようとするのを妨げたとき、(3)タックルされたプレーヤーが、(a)ボールを離さなかったとき、(b)ボールから離れなかったとき、(c)ボールに覆いかぶさるなどして相手側のプレーを妨げたとき。

〔4〕ラックとモールにおいて (1)ラック・モールを故意に崩したとき、(2)ラックの中のボールを手で扱ったとき。

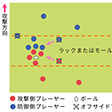

〔5〕オフサイドの反則 (1)ボールを持っている、または最後にプレーした味方の前にいるプレーヤー(オフサイドのプレーヤー)がボールをプレーしたり、相手のプレーを妨げたり、ボールに向かって前進したりしたとき、(2)味方がボールを蹴った際にオフサイドのプレーヤーが、相手がボールをキャッチした、あるいは地面に着いた地点から10メートル味方側に後退しなかったとき、(3)ラックやモールに参加する際にオフサイドラインの後方から参加しなかったとき、(4)ボールがスクラム、ラック、モールにあるとき、それに参加していないプレーヤーが片足でもオフサイドラインの前に出たとき、(5)ラインアウトに並んでいないプレーヤーが、ボール投入前にオフサイドラインの前に出たり、とどまったりしたとき。

〔6〕妨害、不当なプレー、危険なプレー、不行跡などの不正なプレーがあったとき、などである。レフェリーは不正なプレーに対してイエローカードを示して10分間の一時退場、あるいはレッドカードを示して退場を命じることがある。

なお、ラグビーの競技規則を特色づけているものにアドバンテージがある。ゲーム中、反則があっても、反則を犯さなかった側がアドバンテージ(利益)を得たときには、レフェリーは試合を継続させる権限をもつ。この利益とは地域的な利益、または戦術的な利益、またはそれらの複合的な利益であり、地域的な利益とは地域の獲得を意味し、戦術的な利益とは反則しなかった側が望むとおりに自由にボールをプレーできることを意味する。アドバンテージ・ルールの適用は、単に利益を得る機会があっただけでは不十分である。アドバンテージの適用がレフェリング(審判)の妙味であり、適切な適用はプレーの継続を促進し試合の興味を倍加させる。

[川島淳夫 2020年3月18日]

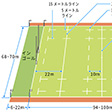

(1)競技場 縦100~94メートル、横68~70メートルのフィールドオブプレーと、縦6~22メートルのインゴールからなる長方形の区域でプレーされる。縦はハーフウェイライン、10メートルライン、22メートルライン、5メートルライン、ゴールライン、デッドボールライン、横は5メートルライン、15メートルライン、タッチラインで区画される。ゴールラインの中央には5.6メートルの間隔をおいて、高さ3.4メートル以上の棒柱を2本立て、地面から3メートルのところにクロスバーを渡したゴールポストが置かれる。

(2)用具 ボールは4枚張りの楕円(だえん)形で、長さ280~300ミリメートル、縦の周囲740~770ミリメートル、横の周囲580~620ミリメートル、重さ410~460グラム、材質は皮または合成素材である。年少プレーヤーの試合では小型のボールを使用できる。

(3)服装 ジャージ、パンツ、肌着類、ソックス、靴を着用する。靴のスタッド(びょう)は、ワールドラグビーが承認したもので、寸法は高さ21ミリメートル以下、付け根直径13ミリメートル以上、先端直径10ミリメートル以上、一体型ワッシャー直径20ミリメートル以上となっている。なおナイロン製のものは認められない。また、プレーヤーはバックル、指輪などの硬いものはいっさい身に着けてはならない。ただし、マウスガードの着用が強く推奨されるほか、サポーター、シンガード(脛(すね)当て)、ショルダーパッド、ヘッドギア等の補助具は、ワールドラグビーによって認められたものに限って着用が許される。

[川島淳夫 2020年3月18日]

四肢麻痺(まひ)障害者が行う男女混合のチームスポーツ。ウィルチェアーラグビーwheelchair rugby、クワドラグビーquad rugbyとよばれることもある。1977年にカナダでバスケットボール、ラグビー、アイスホッケーの要素を組み合わせて考案された。当初はその激しさからマーダーボール(殺人球技murderball)とよばれた。2000年のパラリンピック・シドニー大会から正式競技となっている。日本は2016年のリオ・デ・ジャネイロ大会で銅メダルを獲得した。

[川島淳夫 2020年3月18日]

ゲームの目的は相手側のトライライン(以前はゴールライン)を超えてボールを持ち込むことで得点すること。そのために攻撃側はボールをどの方向にでもパスする、投げる、はたく、転がす、ドリブルする、あるいはボールを運ぶ(通常ボールを膝(ひざ)の上に置く)ことができる。安全を脅かさない限りにおいて車いすどうしのコンタクトが認められている。

[川島淳夫 2020年3月18日]

〔1〕コート

コートサイズはバスケットボールと同じ(横15メートル×縦28メートル)で、サイドライン、エンドライン、センターライン、センターサークルのほかに、エンドラインの一部(8メートル)がトライラインとなり、その前に奥行き1.75メートルのキーエリアが設けられる。攻撃方向に対しセンターラインより味方側のエリアをバックコート、相手側のエリアをフロントコートとよぶ。

〔2〕ボール

バレーボールの5号球をもとに開発された専用球を使う。

〔3〕車いす

国際試合では安全性と堅牢さを保証するためにルールで詳細に決められた仕様に基づく車いすが用いられる。車いすの形状は、攻撃型と守備型の二つに分かれる。

[川島淳夫 2020年3月18日]

〔1〕チーム

チームは最大12名で構成され、4名対4名でプレーされる。選手交代に制限はない。選手にはそれぞれの障害の程度によって持ち点がつけられており(クラス分け)、障害の重いほうが持ち点は低い。4名の持ち点の合計が8点以下になるようにチームを編成しなくてはならない。ただし女性が入ると1名につき持ち点の合計が0.5点マイナスされる。

〔2〕審判

2名のレフェリーが審判を務め、これをテクニカルコミッショナーとテーブルオフィシャルが補佐する。

〔3〕競技時間

1ピリオドが8分で4ピリオド行われる。第1ピリオドと第3ピリオドが終了すると2分のインターバル、第2ピリオドが終了すると5分のインターバルがある。第4ピリオド終了時に同点の場合は延長となり、勝敗が決するまで3分の延長ピリオドを繰り返す。延長ピリオドの際のインターバルは2分である。

〔4〕得点

ボールを保持しているプレーヤーの車いすの前・後輪4輪のうち2輪が相手側のトライライン上に達するか通過すると「トライ」となり1点が与えられる。

〔5〕ゲームの開始およびプレーの再開

ゲームはセンターサークルに入った双方1名ずつのプレーヤーの間にレフェリーがティップオフ(垂直方向にトスすること)で開始する。

トライ、反則、タイムアウト、その他のプレー停止の後、第2、第3、第4ピリオドの開始時は、それぞれ決められた位置からインバウンダー(あらかじめ決められたプレーヤー)がスローインしプレーが再開される。

〔6〕おもな反則

(1)バックコート・バイオレーション 攻撃側がボールをフロントコートからバックコートに戻すこと。

(2)12(トゥエルブ)セコンド・バイオレーション 攻撃側が12秒以内にボールをフロントコートに持ち込まないこと。

(3)10(テン)セコンド・ドリブル・バイオレーション ボールを保持したプレーヤーが10秒以上パスもドリブルもしないこと。

(4)40(フォーティー)セコンド・バイオレーション 攻撃側が40秒以内に得点できないこと。

(5)スピニング・ファウル 車いすの後輪車軸より後方へタックルすること。

(6)4(フォー)・イン・ザ・キー・ファウル 防御側の4名が同時にキーエリアに入ること。

〔7〕罰則

バイオレーションを犯した場合、相手側にスローインが与えられる。攻撃側がファウルを犯した場合、ボールの所有権を失い相手側にスローインが与えられる。防御側がファウルを犯した場合、ファウルを犯したプレーヤーに1分間のペナルティタイム(退場)が科せられる。

[川島淳夫 2020年3月18日]

ラグビー校

ラグビー発祥記念碑

明治時代に横浜で行われたラグビーの試合

ラグビーの競技場

ラグビーのボール

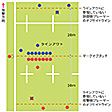

ラグビーのポジション名

スクラム

ラインアウト

オフサイドの例(オープンプレー)

オフサイドの例(スクラム)

オフサイドの例(ラインアウト)

オフサイドの例(ラックとモール)

ラグビーのレフェリーのシグナル

イギリス、イングランド中南部、ウォーリックシャー県の都市。バーミンガムの東約45キロメートルに位置し、エイボン川に面する。人口8万7449(2001)。鉄道交通の要衝で、電気機械などの工業が発達し、ウシを扱う広大な家畜市場がある。1567年に創設され、19世紀にイギリスでもっとも有名なパブリック・スクールの一つに発展したラグビー校の所在地。球技のラグビーは、1823年にこのラグビー校で始められた。

[井内 昇]

球技の一種。正称は〈ラグビーフットボールrugby football〉というが,とくにアマチュアのラグビーは〈ユニオンラグビーunion rugby〉と呼ばれ15人制(7人制のセブン・ア・サイドもある),プロフェッショナルのラグビーは〈リーグラグビーleague rugby〉と呼ばれ13人制である。ラグビー創始以前のフットボールについては〈サッカー〉の項を参照されたい。

イギリスのパブリック・スクール(とくにイートン,ハロー,ラグビー,ウィンチェスター)では,教育の一環として各校独特のルールでフットボールが盛んに行われていた。1823年ラグビー校における試合中,W.W.エリスが興奮のあまり規則と慣習に反し,ボールを腕に抱えて走ったことが契機となって,ラグビーゲームが創始されたといわれる。また一説には,エリスは興奮のあまりボールを抱えて走ったのではなく,故郷アイルランドのゲーリックフットボールgaelic footballのプレーをそのまま行ったにすぎないともいわれる(ラグビーの起源についてはその他の説もある)。そののち学生間に急速に普及し,クラブが多数設立され対抗試合が盛んになると,規則の統一が必要となり,足だけを使うサッカーを愛好するものは71年にフットボール協会Football Associationを結成し,手も足も使うラグビーを愛好するものは71年にラグビーフットボール・ユニオンをイングランドで結成した。ラグビーフットボールの名称は,そのさい全面的にラグビー校のフットボールの規則を基準として採用したことに由来する。ついで72年にスコットランド,79年アイルランド,80年ウェールズに協会が設立され,87年プリンス・オブ・ウェールズ(のちのエドワード7世)がイギリスのラグビー協会総裁となったことにより,ラグビーはイギリスの国技としての基礎を固めた。1906年フランスが国際試合に参加,ニュージーランド,南アフリカなどにも組織が結成された。国際交流試合が盛んになると種々の問題が生じるようになり,こうした問題解決のため,1886年〈国際ラグビーフットボール評議会International Rugby Football Board〉(通称インターナショナル・ボード。1997年〈国際ラグビー評議会International Rugby Board〉となる)が結成され,規則の構成および規則の解釈の確立,国際試合で生じたあらゆる問題の提訴および疑義の解決などにあたることとなった。現在はイングランド,スコットランド,アイルランド,ウェールズ,フランス,オーストラリア,ニュージーランド,南アフリカ共和国の8ヵ国(地域を含む)にアルゼンチン,カナダ,イタリア,日本を加えた12ヵ国(地域を含む)による理事会を中心に運営されている。これらの国以外にもヨーロッパではルーマニアをはじめベルギー,スイス,ドイツ,ロシアなど多くの国々で競技が行われている。アジアでは韓国,香港(ホンコン),タイ,シンガポール,台湾,スリランカ,中国などに普及,1968年にはアジア・ユニオンが結成され,69年からアジア選手権が開催されている。このほかオセアニア地域ではフィジー,トンガ,サモアなど,南北アメリカ大陸ではアメリカ,ブラジルなどが国際ラグビー評議会に加盟している。現在,世界で加盟する国・地域の数は約100にのぼる。

1987年に初めての世界選手権(第1回ワールドカップ)がニュージーランドとオーストラリアで開催され,以後4年に一度,ラグビー世界一の座が争われている。一方,女子も90年に世界大会が開かれ,現在では国際大会が盛んに行われている。またワールドカップの成功などにより,プロ契約を求めてリーグラグビーへ移籍する選手が続出するなど,アマチュアリズムの精神が大きく揺らぎ,ついに95年にはアマチュア規定の削除が決定された。

日本では,慶応義塾に赴任したクラークEdward B.Clark(1874-1934)とケンブリッジ大学の留学から帰国した田中銀之助(1873-1943)が,1899年慶応の塾生に指導したのが始まりである。当初慶応は,それ以前からあった横浜や神戸の外人クラブと対戦したが,1910年第三高等学校,11年には同志社にラグビー部ができ,3校の定期戦が日本のラグビーの草分けとなった。大正期には旧制高校や大学を中心に盛んになり,22年の早慶戦をはじめ対抗戦が定期的に組まれるようになった。海外との交流は,25年慶応大学の上海(シヤンハイ)遠征に始まるが,第2次大戦後はオックスフォード大学,ケンブリッジ大学,ニュージーランドやイングランド,ウェールズ,フランス,スコットランド,アメリカ,アイルランドなどからもチームを招き,あるいは遠征して毎年国際試合を行っている。68年全日本がニュージーランドのオールブラックス・ジュニアを破り,83年にはウェールズに善戦するなど,国際的にも実力を向上しつつある。国内では全国大学選手権大会,全国社会人大会,全国高校大会などが行われ,大学と社会人(クラブチームを含む)の8チームのトーナメントによって日本選手権が争われる。97年現在,日本ラグビーフットボール協会(1926年創立)への加盟チームは4900を突破している。

競技場は縦144m以内,横70m以内の長方形に地面を区画して,図のように,ゴールライン,ハーフウェーライン,22メートルライン,デッドボールライン,10メートルライン,5メートルラインおよびタッチラインの各線をもって区画する。ゴールポストはゴールライン中央に,5.6mの間隔をおいて,高さ3.4m以上の2本の棒柱を立て,地面から3mのところに横木(クロスバー)を渡す。ボールは図のような規格の4枚張り,楕円形のもの,重さは400~440g。泥がつかず,つかみやすいように特別に加工してもよく,外側が皮でなくてもよい。服装はふつうジャージー,パンツ,ストッキングに革(またはゴム,アルミニウム,承認された合成樹脂)の鋲(びょう)を打ったラグビー用の靴をはき,他の競技者に危険をおよぼすようなものを身につけてはならない。

それぞれ15名からなる2チームによってボールを奪い合い,相手のインゴールにトライあるいはゴールし合う。この目的を達成するために創始以来種々のフォーメーションが考えられたが,現在は8人のフォーワード(FW)と7人のバックス(BK)に分かれる。フォワードはフロントロー(第1列),セカンドロー(第2列),サードロー(第3列)の3列に編成され,バックスはハーフバック(HB)2人,スリークオーターバック(TB)4人,フルバック(FB)1人で構成されるのが通例で,試合時間は80分以内で,前半と後半の間に10分間のハーフタイムがある。まずトス(日本ではじゃん拳が使われる)でキックオフ(相手陣にボールをける)とサイドを決め,キックオフにより試合が始まる。得点があれば得点された側が,また後半にはサイドをかえ前半と逆のチームのキックオフで試合を再開する。ボールがタッチラインの外に出たときはラインアウトとなり,両チーム2名以上のプレーヤーが,5メートルラインの内側に双方1mの間隔をとってタッチラインと直角に並び,ボールを外に出した相手側のプレーヤーが投げ入れる。ボールがデッドボールラインを越えるかタッチインゴールに入ったとき,または攻撃側がインゴールに入れたボールを防御側が地面につけたときはドロップアウトとなり,22メートルライン内からドロップキックによって試合を再開する。得点は相手側インゴールに適法にボールをつけるとトライ(T)となり5点,トライ後ボールをつけた地点とタッチラインの平行線上からゴールキックを行う権利が与えられ,ボールがクロスバーを越えればゴール(G)となり,さらに2点が加えられて計7点となる。相手側の反則で得たペナルティキックがクロスバーを越えて入った場合をペナルティゴール(PG),プレー続行中に保持したボールをゴールポストに向かってけり,ボールがクロスバーを越えて入った場合をドロップゴール(DG)といい,それぞれ3点となる。PGはプレースキックでもドロップキックでもよいが,DGはかならずドロップキックでなければならない。こうして試合終了(ノーサイドという)までに多く得点したチームが勝ちとなるが,同点でも延長は行わない。

プレーヤーは手でボールを持って走り,自分よりうしろのものにパスし,あるいはキックやドリブルで前進する。相手の攻撃を防ぐには,キックやドリブルされたボールをとったり,相手のパスをインターセプトするほか,ボールを持った相手をタックルして倒したり,地上のボールを倒れこんでかかえるセービングなどがある。タックル,セービングのあとは,通常両チームそれぞれ1人以上のプレーヤーが密集して地面にあるボールを奪い合うが,この状態をラックruckという。ラックが構成されれば,ボールを手で扱ってはならない。タックルされたプレーヤーが倒れずにボールをキープし,両チームのプレーヤーが身体を密着させてボールを奪い合う状態をモールmaulといい,ラック,モールが膠着(こうちゃく)した場合,レフェリーはスクラムscrummageを命じる。プレー中の反則については,重い反則にはペナルティーキック,やや重い反則にはフリーキックが相手側に与えられる。軽い反則にはスクラムが科せられ,反則を犯した相手側のチームのプレーヤーがボールを入れて試合を再開する。競技中に反則があっても,反則しなかったチームが利益を得る場合,アドバンテージルールが適用され,レフェリーは笛を吹かずそのまま試合を続行させる。競技時間,得点,規則の適用および判定は1人のレフェリーによって裁定され,2人のタッチジャッジがこれを補佐する。とくに重大な反則や非紳士的態度のあったときそのプレーヤーを退場させたり,試合続行が不可能と判断したとき中止することもレフェリーの権限である。試合中に負傷者が出た場合や,戦術的な選手の交代は6名まで認められる。また特別ルールとして退場に準ずるシンビン(不正なプレーをしたプレーヤーに10分間の一時的退出措置)が適用される。

ラグビーが普及するに伴い,とくにイギリス近代産業の発祥地であるヨークシャー地方では工場労働者のあいだで盛んに行われるようになり,1880年ころから日給労働者が試合のために失う金銭を他の名目で給与する傾向がふえてきた。こうした金銭給与問題をめぐりラグビーフットボール・ユニオンは何度も論議を重ねた結果,〈いかなる形式においても金銭を給与することを禁ずる〉という裁決をくだしたため,95年ついにイングランド北部協会はラグビーフットボール・ユニオンから脱退し,北部ラグビーフットボール・ユニオンを結成した。その後名称を〈リーグラグビー〉としてイギリスやフランスで発展した。

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

…サッカーやラグビーやアメリカン・フットボールなどのフットボール系統の競技や,ホッケーやアイスホッケーといったスティックを使う球技,それに水球などで,相手ゴール方向への行動を制約している規定。一般的にボール(アイスホッケーではパック)を支配保持していないプレーヤーが対象で,ボールよりも前方の,ルールに定められた侵入禁止地域やプレー禁止地域に位置すること,およびその地点でプレーする反則をいう。…

※「ラグビー」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...