日本大百科全書(ニッポニカ) 「化学発光用色素」の意味・わかりやすい解説

化学発光用色素

かがくはっこうようしきそ

dyes for chemiluminescence

化学反応により色光を発する物質。生物が示す発光現象を、バイオルミネセンスまたは生物発光という。化学反応により分子のなかの電子がエネルギーを得て励起状態となり、発光して基底状態に戻る現象をケミルミネセンスまたは化学発光という。生物発光はこの意味で広義の化学発光である。生物発光と人工的な化学発光とは、発光の量子収量、偏光の有無、再生可能な系か否かなどの諸点で異なっているが、ここでは分けて取り扱わないことにする。

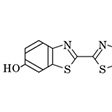

ホタルは種によって、緑、赤、黄などいろいろな発光をする。ホタルには多くの種があるが、発光のもとになる物質であるルシフェリンはすべてに共通である()。ルシフェリンが同一であるのに発光色が異なる理由は、これらを酸化して励起状態に導く酵素であるルシフェラーゼの違いによる。ルシフェラーゼは、ATP(アデノシン三リン酸。生物に共通のエネルギーの保存と利用に関与する物質)とマグネシウムイオン(Mg2+)の存在下に、ホタルルシフェリンをそのジアニオンまたはモノアニオンの励起状態に導く。前者は緑色の発光、後者は赤色の発光を与える。これら両者が同時に働けば黄色発光となる。

ウミホタル、ウミシイタケ、発光バクテリアも、ルシフェリン‐ルシフェラーゼ反応(発光のもとになる物質であるルシフェリンが、酵素として働くルシフェラーゼやATPなどの作用で分解して発光する反応)を示すが、ルシフェリンやルシフェラーゼの構造はそれぞれの科や属で異なっている。

オワンクラゲはルシフェリン‐ルシフェラーゼ反応を示さない。1961年(昭和36)、海洋生物学者の下村脩(おさむ)は、オワンクラゲから抽出した発光物質を精製して、純粋な化学発光タンパク質の単離に成功しイクオリン(エクオリン)と命名した。イクオリンは、ルシフェラーゼなどの酸化酵素も、酸素(O2)などの酸化剤も必要とせず、カルシウムイオン(Ca2+)の存在によって発光する。このときの発光色は、オワンクラゲの発光色である緑色ではなく、青色である。これは、イクオリンが青色蛍光タンパク質(BFP:blue fluorescent protein)の一重項励起状態BFP*(S1 一重項とは、電子のスピンがすべて反平行な対(つい)をなしている配置のこと。略称の右肩のアスタリスク「*」は励起状態を表す)を生じ、基底状態のBFP(S0)に落ち着く過程である。下村は、イクオリンをクロマトグラフィーで精製する際に、緑色蛍光タンパク質(GFP:green fluorescent protein)を発見した。イクオリンおよびGFPの発光基質の化学構造はそれぞれ1973年、および1979年に解明され、オワンクラゲの緑色発光はBFP*(S1)からGFP(S0)へのエネルギー移動が起こってGFP*(S1)が生じ、これがGFP(S0)に戻る過程であることをみいだした。

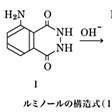

ルミノールは、過酸化水素からのO2による酸化過程で生成する3-アミノフタル酸ジアニオンの励起状態から化学発光する。ルミノールの化学反応で生成する誘導体そのものが発光体となっている()。一方、シュウ酸誘導体の場合は、その酸化反応の過程で生成する1,2-ジオキセタン類が、共存する蛍光物質を励起状態に導いて化学発光する。この場合、シュウ酸誘導体が化学発光の主役である。蛍光物質は主役から励起エネルギーを得て、フォトルミネセンスと同じ発光を示すだけなので、脇役といえる。

下村は、オワンクラゲの生物発光において、イクオリンが主役であり、GFPは副産物、つまり、脇役にすぎないと考えた。生物発光を研究する学者として、至極当然の位置づけであった。2008年(平成20)下村はノーベル化学賞を受賞したが、賞の対象はイクオリンではなくGFPであった。GFPは、蛍光プローブとして分子生物学の分野で活用され、蛍光イメージングという新しい学問分野を開拓したのである。

[時田澄男]

『井上晴夫著「化学発光用色素」(有機合成化学協会カラーケミカル事典編集委員会編『カラーケミカル事典』所収・1988・シーエムシー出版)』▽『今井一洋著『生物発光と化学発光――基礎と実験』(1989・廣川書店)』▽『佐々本一美著「化学発光用色素」(時田澄男監修『エレクトロニクス用機能性色素』所収・2005・シーエムシー出版)』▽『時田澄男著「ケミルミネッセンスとバイオルミネッセンス」(杉森彰・時田澄男著『光化学――光反応から光機能性まで』所収・2012・裳華房)』