翻訳|binocular

精選版 日本国語大辞典 「双眼鏡」の意味・読み・例文・類語

そうがん‐きょうサウガンキャウ【双眼鏡】

改訂新版 世界大百科事典 「双眼鏡」の意味・わかりやすい解説

双眼鏡 (そうがんきょう)

binocular

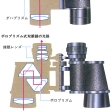

2個の倍率の等しい望遠鏡の光軸を平行に並べ,両眼で同時に遠方が眺められるようにしたもの。双眼鏡を通して見ると立体視の現象により物体の遠近感が拡大される。この作用は観察する人の瞳孔間隔に比べ,双眼鏡対物レンズの間隔が大きいほど,また倍率が高いほど大きい。また両眼で同時に眺めるため,単眼の場合に比べ見やすく,疲れにくいことも特徴である。比較的簡単なタイプはガリレイ式双眼鏡と呼ばれ,ガリレイ式望遠鏡と同じように凸の対物レンズと凹の接眼レンズという組合せで,対物レンズの間隔は観察者の瞳孔間隔に等しい。この方式は視野はやや狭いが,プリズムを用いないため軽量であり,小型低倍率のものが多く,オペラグラスなどに用いられる。本格的な双眼鏡はいずれも正の対物レンズ,正の接眼レンズ(ここで正のレンズとは凸レンズの作用をするもののことである)とともに内部にプリズムによる正立光学系をそなえ,観測者の瞳孔間隔より対物レンズ間隔を大きくとったもので,プリズム双眼鏡と呼ばれる(図)。正立プリズム系としては,直角プリズムを2個組み合わせた,いわゆるポロプリズムを用いるものが多い。

きわめて簡単なもの以外は観測者の瞳孔径に接眼レンズ間隔を合わせる眼幅調整機構がある。接眼レンズと対物レンズの間隔を変えてピントを合わせるが,これには中央繰出式と単独繰出式がある。また観測者の目の視度に合わせるため,オペラグラスなどを除いては接眼レンズの一方あるいは両方に視度調節機構がついている。双眼鏡の明るさは望遠鏡と同じく対物レンズの有効径を倍率で割った瞳径で決まる。双眼鏡の規格を簡単に7倍50とか7×50と表すことがあるが,これは倍率7倍,対物レンズの有効径50mmを意味する。

執筆者:小倉 磐夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「双眼鏡」の意味・わかりやすい解説

双眼鏡

そうがんきょう

binocular telescope

両眼で像を見ることにより、立体感を与え像を見やすくした望遠鏡。肉眼で観察するには正立像が望ましい。このため倒立像を正立像にする素子を対物レンズと接眼レンズの間に挿入する。また双眼鏡は持ち運びに便利なように小型であることが望まれる。以上二つの目的のため、ポロプリズムなどを挿入し像を正立像にすると同時に、光路を折り返して鏡筒の長さを短くする。手に持って観察できる双眼鏡の倍率は8倍止まりである。白昼使用する双眼鏡では対物レンズの直径は3ミリメートル×倍率とする。夕暮れ時に使用する双眼鏡では6ミリメートル×倍率の直径が必要である。これは外界の明るさが変化すると、肉眼の瞳孔(どうこう)径が3~6ミリメートルの範囲で変化するためである。

日本の双眼鏡製造技術は、第二次世界大戦中に陸海軍の必要を満たすため、飛躍的に進歩した。戦後は民需に切り替えられたが、品質に比べ価格が低廉なため、とくにアメリカ向けの輸出が大いに伸びた。価格を維持し品質を保持するために官民一致して大きな努力が払われた。日本では、これまでアメリカのボシュロム社とドイツのツァイス社の製品を模した型の双眼鏡が製造されていたが、最近プリズムの形をくふうして、さらに細型で軽量にしたH型と称する型が製造されるようになった。

双眼鏡は、競馬の観戦、野鳥の観察、広大な地域の監視などに利用されるが、人口密集地などでは他人のプライバシーの侵害などに注意する必要がある。劇場での観劇、講演会でのスライド映写の細部観察には、倍率は低いが、小型のオペラグラスが便利である。

[三宅和夫]

百科事典マイペディア 「双眼鏡」の意味・わかりやすい解説

双眼鏡【そうがんきょう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「双眼鏡」の意味・わかりやすい解説

双眼鏡

そうがんきょう

binocular

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...