精選版 日本国語大辞典 「天体観測」の意味・読み・例文・類語

てんたい‐かんそく‥クヮンソク【天体観測】

- 〘 名詞 〙 天体の位置・運動・大きさ・光度・スペクトル型などを観測すること。実視観測、写真観測、電波観測などがある。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「天体観測」の意味・わかりやすい解説

天体観測

てんたいかんそく

直接肉眼によるか、または望遠鏡や測光器、分光器などの器械を使って、天体の位置、距離、運動、物理状態などを測定し、天体と宇宙に関する研究資料を得る行為をさす。

[山下泰正]

現代の天体観測の特徴

天文学の研究は、各種の天体および天体現象の観測から始まる。現代天文学の特徴は、γ(ガンマ)線、X線から紫外線、可視光、赤外線、さらに電波領域まで、広い波長域にわたってさまざまな情報が得られるようになったことである。1940年代までは天文学の観測はほとんど光の領域に限られていた。第二次世界大戦後、電波天文学が、さらに赤外線天文学が開拓された。これらはエレクトロニクスの進歩に負うところが大きい。またX線天文学や紫外線天文学が拓(ひら)かれた。これら短波長の電磁波は地球大気を透過しないので大気外での観測が必要である。この分野および遠赤外とよばれる長波長の赤外域の観測には近年の宇宙開発からの寄与が大きい。

現代の天体観測は多くのことを明らかにした。恒星は高密度のガス塊で、その表面温度は数千Kから数万Kである。恒星はおもに光の領域で光るが、高温の恒星は紫外線を、低温のものは赤外線を放射する。宇宙には高温、低密度のガスがあって、電離してプラズマ状態になっている。そのようなガスからは電波やX線が放射される。低温の星間ガスは固体微粒子に凝縮していて、赤外域で光る。一つの星でも、その温度―密度構造によって観測波長域ごとにさまざまな様相を見せる。たとえばわれわれが普段に見る太陽は光で見た太陽であり、約6000Kの温度の光球とよばれるものであるが、その外側には数百万K~数千万Kに達するコロナがあり、電波やX線が放射され、さらに太陽から外側に向かって開かれた磁力線に沿って太陽風とよばれるガスの流れがある。

[山下泰正]

天体観測の種類

天体観測は、何を観測するかによって大略次のように分けられる。

(1)位置観測 各種天体の天球上の精密な位置を測定する。これは天体の基礎データであるとともに、天体の運動学的研究の基礎資料である。

(2)微細構造の観測 太陽面現象、惑星面の模様、二重星、星団の星への分解、遠方の銀河の構造など観測対象はさまざまである。

(3)測光観測 天体の明るさおよび色の観測。変光星などのように現象の時間変化の観測はとくに重要である。星の色は連続スペクトルのエネルギー分布を通して、その星の温度および銀河系内における星間吸収の量を表す。

(4)分光観測 各種天体の吸収線あるいは輝線スペクトルを観測する。星の線スペクトルの解析から、その星の大気構造や元素の化学組成がわかる。球状星団や銀河では、どのような星から構成されているかがわかる。線スペクトルの波長偏移からはドップラー効果によって視線速度がわかる。

(5)探査・新天体の発見 彗星(すいせい)、新星、超新星のような突発的現象の発見、あるいは微光のため従来調査が行き届かなかった天体の発見など。どこに現れるかわからない天体をみつけるにはシュミット・カメラのように広写野の望遠鏡が必要である。

実際には、ある天体、あるいは天体現象を研究しようとすると、多方面からの観測が必要になってくる。

[山下泰正]

観測と実験の違い

天文学は自然科学の一分野である。自然科学では自然現象の抽象化としての実験、演繹(えんえき)化としての法則性を導き出すことが重要な役割を果たす。しかし、天文学で扱う現象は、環境を制御して実験するわけにはいかないし、繰り返して実験するわけにもいかない。天体観測はその観測時点での天空の記録である、という性格をもっている。100年前の天体写真は100年前の記録であり、昨日の観測は昨日の記録である。新天体あるいは新しい天体現象が発見された場合、記録によって過去にさかのぼって調査することができる。また現象がいかに複雑でも、多方面からの観測を繰り返して複雑さを解きほぐし、現象の本質を究明するのが天文学の研究に課せられた宿命である。

[山下泰正]

天体観測の発達史

天体観測の進歩は望遠鏡と検出器の発達に負うところが大きい。X線から電波まで、各領域ごとにそれぞれ別の望遠鏡、検出器が使われ、共通にはならない。これは波長(エネルギー)ごとに電磁波と物質との相互作用が異なるからである。

[山下泰正]

望遠鏡

光の望遠鏡は1608年、オランダで発明されたが、望遠鏡で最初に天体観測を行ったのはガリレイで、1609年のことである。屈折望遠鏡の対物レンズは凸レンズである。初期の屈折鏡の対物レンズは単レンズで、大きな色収差(いろしゅうさ)をもっていた。すなわち色によって焦点位置が異なり、像が色づいてぼける。色収差の軽減のために、まずとられた方法は焦点距離を伸ばすことで、17世紀後半のホイヘンスや、土星の環(わ)の空隙(くうげき)を発見したカッシーニの長大な望遠鏡がそれである。

反射望遠鏡はニュートンの発明で、対物鏡に凹面鏡を用いる。反射望遠鏡では色収差はない。18~19世紀にハーシェルやロス卿(W・パーソンズ)によってつくられた反射望遠鏡は口径が120~180センチメートルもあったという。これらの反射鏡はスペキュラムという特殊合金でつくられ、年月を経ると反射率が低下し、再度、鏡面を研磨し直さなければならないという欠点があった。

レンズの色収差は2種類のガラスを用いた色消しレンズの発明によって克服された。そして19世紀後半、多くの大口径屈折望遠鏡が建設された。その頂点にたつものが、アメリカのリック天文台およびヤーキス天文台の90センチメートルと101センチメートルの屈折望遠鏡である。しかし、レンズ中を光が通るために要求される均質な大口径ガラス材を得ることの困難、レンズが厚くなってレンズ内での吸収が急速に増えることのため、これ以上の大口径のものはつくられていない。

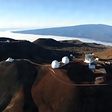

現在の大口径望遠鏡は反射望遠鏡である。19世紀末にガラスに銀を化学沈殿させて高い反射率をもつ反射面をつくる技術が開発されて反射望遠鏡は復活した。反射率が低下すれば古い銀を化学的にはがして再鍍銀(とぎん)すればよい。1930年代には鏡面にアルミニウムを真空蒸着する方法が開発され、反射面は長もちするとともに紫外域の反射率が著しく向上した。最大級の望遠鏡であるハワイ(アメリカ)のマウナ・ケア山頂にあるケック望遠鏡の口径は10メートルで、大口径の鏡は製作困難なため、主鏡は36個の六角形の鏡からなっている。おのおのを研磨した後、1枚の鏡面をつくるように調整して並べることにより有効口径を10メートルにしており、この方式は分割鏡とよばれる。一枚鏡による世界最大の望遠鏡は同じくマウナ・ケア山頂のハワイ国際観測所に1999年に完成した口径8.2メートルの日本のすばる望遠鏡で、次いでチリのヨーロッパ南天天文台の8.2メートル望遠鏡(VLT)、マウナ・ケア山のアメリカ・イギリス・カナダ連合の8.0メートルのジェミニ北望遠鏡である。

望遠鏡の能力は微光の天体からの光を集めることと、遠方の天体の模様を鮮明に分解して見ることである。前者の集光力は集光面積である主鏡の口径の2乗に比例し、後者は角分解能とよばれ、主鏡口径による回折像で決まり、主鏡の口径に比例する。すなわち望遠鏡の主鏡の口径が大きいほど明るい鮮明な像が得られる。これが望遠鏡の大きさを主鏡口径で表す理由であり、望遠鏡の歴史は大口径化への努力である。しかし実際には、主鏡口径がある程度大きくなると、地上望遠鏡の分解能は空気の揺らぎ(シーイングseeing)で制限される。空気の揺らぎは上層からドームの周り、鏡筒内まで、各所でおこる。したがって上層まで大気の安定した観測適地を建設地として選ぶとともに、ドーム、望遠鏡筒内の熱的制御を考えて星像の安定を図らねばならない。大気外に出ると大気シーイングに左右されない望遠鏡本来の分解能が得られる。そのために行われるのが気球観測であり、スペース望遠鏡である。気球観測の場合、30キロメートルほどあがれば可視光・近紫外線・赤外線については地上の何倍もの鮮明さで観測できる。とくに赤外線領域では100マイクロメートル以上の波長に及ぶ広い範囲で大気の吸収を受けない。この分野では口径30センチメートルから1メートル級の反射望遠鏡が使われ、各種の天体の測光や分光観測が行われている。X線やγ線についても30~40キロメートルの気球高度になると十分観測が可能になる。しかしそれだけの高度での観測であっても、上にある大気から発生するバックグラウンドは問題になる。これはX線やγ線で顕著であり、スペース望遠鏡が期待されるゆえんもここにある。スペース望遠鏡には、1990年に打ち上げられた口径2.4メートルのハッブル宇宙望遠鏡がある。これは大気外からシーイングに邪魔されないで鮮明な画像を撮るための初めての本格的スペース望遠鏡で、最初、予期せぬ収差があったが、1993年に修理されてからは、その性能を十分に発揮している。

電波では波長が長いため回折が大きく、角分解能を高めるには著しく大きな口径を必要とする。このため複数の電波望遠鏡をある距離に離して置いて干渉計として使う。分解できる角度は、離した距離に反比例する。近年では地球の半径ほども離れた複数の電波望遠鏡を干渉計(超長基線電波干渉計、VLBI:very long baseline interferometry)として使用し、大きな成果をあげている。

[山下泰正]

検出器

19世紀なかばまでは、天体観測は眼視観測に限られていた。19世紀、写真術が発明され、1850年ごろから星野の撮像への応用が始まった。その成果は目覚ましく、たとえば1年間に発見される小惑星の数は19世紀後半急速に増加した。これは、ある時間を隔てて撮影した2枚の乾板から、小惑星のような移動天体を検出するのが非常に有効だったからである。写真の長所は客観的で個人差がないこと、保存性に優れていることである。よく処理された乾板は約100年の保存に耐え、再測定に使える。各天文台に保存されているこれらの乾板は過去の天空の記録として貴重なデータである。写真乾板はその後発達した天体分光観測にも大いに活用されてきた。写真の欠点は量子効率の低さと、光量と写真の黒みとが比例しないことである。

光電管は光を電流に変えて測る装置である。光電管が星の明るさの測定に用いられたのは1930年代であるが、光電子増倍管が発明されて、1950年ごろより測光観測の精度は格段に向上した。光電管は量子効率が高い、電流が光の強さに比例するという長所をもつが、1チャンネルしかないという欠点がある。広がった天体を光電管で測ろうとすると、1点ずつ測定しなければならない。

写真と光電管の欠点を相補うものとして、固体撮像素子が開発・研究された。とくにCCD(電荷結合素子)は数十パーセントの量子効率をもつ。民生用ビデオカメラにも多用され、当初は比較的小型のものしか製造できなかったが、写真に匹敵する大型のものまで実用化されてきた。以上の理由で最近では写真にとってかわって固体撮像素子が使われている。

一方では望遠鏡の大口径化によって、できるだけ多くの光を集め、他方では固体撮像素子のような検出器の開発や性能向上によって、集めた光をできるだけ有効に活用して、かすかな光のなかから最大限の情報を得るべく努力しているのが現代の天体観測の特徴である。このような望遠鏡の大型化と検出器の開発努力はX線から赤外線、電波まで、すべての領域で行われている。

[山下泰正]

観測方法

天体観測の目的、種類によって望遠鏡はいろいろな使われ方をする。また、目的に沿った種々の観測装置が必要になる。

天体の位置は天球面に張った座標系(角度)で表され、距離は別に決める。基本になるのは赤道座標系で、赤経・赤緯で表される。天体の位置測定にもっとも基本的なものは子午環であって、位置の絶対測定を行う。天頂は鉛直線で決める。天の北極は周極星の上方および下方子午線通過を観測して決める。春分点は太陽および太陽系天体を観測して決める。天体位置の絶対測定の眼目は年周視差と固有運動の測定である。クエーサーは遠方にあるため、年周視差、固有運動ともゼロであると仮定できる。VLBIの進歩によって、電波によるクエーサーの位置測定が絶対座標系の基準になっている。より暗い星の位置は、写真に撮って、乾板またはCCD上の位置を、子午環などで正確に測られた標準星の位置から相対的に測定される。

探査あるいは掃天観測では全天あるいは広い天域を調査することが必要で、このためには明るい光学系でしかも広い写野をもつシュミット・カメラが使われる。シュミット・カメラでは約40センチメートル角の乾板を使って、天の6度四方の星野が撮れる。探査のためには、そこに写っている天体のなかから目的とする種類の天体を選び出して位置、明るさ、形状などをすばやく測定することが必要である。

スペクトルの探査には、たとえばシュミット・カメラに対物プリズムを取り付けて撮像する。こうすると、そこに写っている天体のスペクトルが一度に得られる。対物プリズムは暗い天体までの低分散スペクトルを得るのに適しているが、線の精度はシーイングに依存する。個々の天体の高分散スペクトルは大望遠鏡にスリット分光器を装着して観測する。分光器には回折格子分光器のほか、とくに高い分解能を必要とするときにはファブリ‐ペロー干渉計やフーリエ干渉分光器なども用いられる。

天文学の進歩とともに観測対象は星でも銀河でも、より暗い天体に向かう。あるいは逆に微光天体のより精密な観測結果から天文学の進歩がもたらされるといっても過言ではない。かすかな光から情報を得るには、大口径鏡の集光力が必要であり、集めた光を分光、測光、変光、あるいは偏光(磁場測定)など目的に応じて多方面から測定して、その天体あるいは天体現象の本質が研究される。光の領域に限らず、X線から電波まですべての波長域で大口径化は必要であり、それらを総合して、初めて宇宙のより完全な描像が得られる。そして、これなしには天文学の健全な発展は望めない。

微光天体の観測には空が暗いことが必要であるが、文明の発達とともに、夜空は急速に明るくなっている。かすかな光の星は人工光に埋もれて見えなくなってしまう。夜間照明は地上を照らすのが目的であり、天文台の観測環境に配慮するのも文化国家の一つの使命ではなかろうか。

[山下泰正]

アマチュアの天体観測

天文学にはアマチュアの観測が大きな寄与をすることがある。これは、天体観測が繰り返すことのないその時々の天体現象の記録であるという性格をもつことによる。太陽黒点、変光星、惑星面、流星、小惑星、彗星、新星、超新星などアマチュアの活躍できる分野はたくさんある。日本列島も南北に長いから、多くの人が協力すれば天候の悪さを埋め合って連続した貴重なデータを得ることができる。変光星にはアマチュア間でも光電測光装置が使われてきており、波長域を決める色フィルターを共通にすれば均質な高精度のデータが得られる。従来から彗星の発見にはアマチュアの貢献が大きかった。また、小惑星、新星、超新星も暗いものまで発見されることが多くなったが、これはCCDによる天体写真の普及に負うところが大きい。以前に撮影した写真と比べるわけだが、画像の傷を新天体と見誤らないために、2枚以上撮影して確認するとよい。アマチュアにとって観察の対象はなんでもよい。深夜にひとりで星空を楽しむのもよい。手始めには半月の月面と土星の環を勧める。どんな望遠鏡で見ても写真にはない感激がある。

[山下泰正]

『森本雅樹著『天体観測セミナー』(1980・恒星社厚生閣)』▽『太田原明著『天体観測ハンドブック』(1995・誠文堂新光社)』▽『藤井旭著『最新 藤井旭の天体観測教室』(2004・誠文堂新光社)』

改訂新版 世界大百科事典 「天体観測」の意味・わかりやすい解説

天体観測 (てんたいかんそく)

astronomical observation

天体観測の特徴は天体からくる電磁波を受動的に測定してデータを得ることにある。近年,月探検に代表されるように天体に直接働きかけてデータを得ることも可能になったが,天体観測の基本は依然として到来する情報をいかに有効に使って天体の性質を導き出すかにある。しかも,情報は隕石,重力波,宇宙線などごく一部を除いて,ほとんど光を中心とした電磁波の形で到来する。電磁波は波長や周波数で分類されるが,天体観測に使われる波長域はX線,紫外線,可視光線,赤外線,電波の全帯域にわたっている。可視光線による観測はもっとも古くから行われており,今後もその重要性が減ることはないと思われるが,他波長域の観測技術の向上により相対的な比重はさがりつつある。可視光線が電磁波に占める波長域はごくわずかであるが,この波長域では地球大気が比較的透明であり,天体の出すエネルギーも大きい。X線や紫外線は地上にはほとんど到達せず,気球で成層圏に昇ることで初めてその一部が観測できる。近年はロケットや人工衛星による観測が主力になり,専用の衛星が打ち上げられている。この波長域は天体の物理的状態として高温あるいは高密度に対応しており,天体はきわめて激しい活動をみせる。赤外線は地上でもその一部が観測できるが,長波長域ではやはり気球やロケット,人工衛星による観測が必要である。天体の物理状態としては低温に対応しており,星間物質や惑星,衛星,誕生しつつある恒星,一生の最終段階にある恒星の観測に適している。また微粒子による散乱の影響が少ないため可視光線よりずっと遠くが見通せることも特徴である。電波はほとんどの波長が地上で観測でき,赤外線同様遠くを見るのに適している。低温から高温のあらゆる天体がその観測対象となるが,とくに興味があるのは特定の波長を使った星間原子・分子の観測,激しく活動する天体の観測である。

天体観測の手段

各波長域によって使われる手段はきわめて多様である。しかし,観測すべきことがらは原則的には同じであって,(1)電磁波の到来方向と強度分布の観測(位置観測,二次元画像の観測),(2)波長に対する強度分布の観測(測光観測,分光観測),(3)電磁波の振動面の観測(偏光観測)である。(1)~(3)の時間的変化を調べることも合わせて,天体の運動,距離,質量をはじめとした物理的・化学的状態がわかる。天体観測では太陽を除いて対象が暗いため,いかに多くの電磁波(光子)を集めるかが重要になる。光子を集める道具を一般に望遠鏡といっているが,望遠鏡は多くの光子を集めるだけでなく,その到来方向や強度,位相,振動面などをできるかぎり変化させないことがたいせつである。一般に望遠鏡の口径が大きいことは多くの光子を集めることと,光子の到来方向を正しく保つことに必要となる。レンズや鏡に歪みがなく透過率や反射率が全波長域にわたって100%に近いことが理想である。波長特性を一定に保つことがもっともむずかしく,波長域によって観測手段がわかれてくる。とくに地球大気による妨害がある波長域では,大気圏外での観測が必須となる。大気は電磁波を吸収するだけでなくその到来方向を乱してしまう。大気のゆらぎをさけるには宇宙空間に出ることが理想であるが,地上でも高山のようなできるかぎりよい場所に天文台を作ることが実施されている。

集めた光を検出する部分はきわめて重要である。あらゆる波長域で有効な検出器は存在せず,特定の波長域でも観測目的によって検出器を変える必要が生ずる。可視域では人の目もかなりよい検出器であるが,今のところもっとも多く使われているのが写真である。写真は二次元像を得ることができるのが特徴であるが,きわめて効率が悪く,到来した光子の1%程度がつかまえられるにすぎない。光電子増倍管は10%程度の効率を有するが,二次元像は得られない。テレビカメラは二次元像を時間変化とともにとらえられる。とくに高感度のものが必要であるが,近年開発されたCCDなどの固体撮像素子は効率や測光精度の点でかなり理想に近いものになっている。長波長の紫外線では光電子増倍管が使われるが,短波長からX線にかけてはイオン・チェンバーやシンチレーションカウンターが検出器となる。二次元像を得ることはかなりむずかしいが,最近開発されたマイクロチャンネル板(映像増倍管)はよい性能をもっている。赤外域の検出器は雑音の点でもっとも劣っている。検出器は熱雑音を防ぐため,液体窒素や液体ヘリウムで超低温に冷却される。望遠鏡の出す熱放射も問題で,全体を液体ヘリウムで冷却した赤外線望遠鏡を衛星軌道に上げて観測するのが理想である。二次元の赤外用固体撮像素子も開発されつつある。電波領域の観測では大型の電波望遠鏡で集めた電磁波を安定な発振器からくる電磁波とまぜて,より低周波の電気信号に変えるという手法により,きわめて高感度な観測が可能となる。ただし,波長ごとに発振器などを変える必要があり,観測波長域が狭いことが問題となるが,一方,これが低雑音につながっている。波長が長いためアンテナの口径を極端に大きくしないと場所の分解能がよくならない。複数のアンテナをならべたり,移動したりして観測する電波干渉計も使われる。違う大陸にまたがったいくつかのアンテナを結合する超長基線干渉計(VLBI)による観測も行われている。

天体観測の具体例

以上述べたように,天体観測はきわめて多岐にわたり,一般に論ずることはむずかしい。ここでは恒星の分光観測を例にとって少し具体的に述べてみる。測光観測と分光観測の領域に明確な区別はなく,分光観測はスペクトル線が判別できる程度に波長分解能が高い測光観測であると考えることができる。恒星を分光学的に分類するには波長400~700nmを103程度に分解できればよい。一方,恒星大気の運動まで論ずるには105程度の分解能がいる。光を波長に分解するには一般に回折格子が使われ,スリット,コリメーター,カメラと組み合わせて分光器を構成する。波長分解能をあげるには大型の分光器が必要になり,スリット幅も狭くなる。恒星の像は地球大気のためゆらいでいるので,スリットからあふれる光が多くなる。スリットからあふれた光は望遠鏡のガイディングに使われるから完全にむだではないが,ロスは少ないにこしたことはない。スリットを使わない分光器にファブリー=ペロー分光器やフーリエ分光器が開発されている。今のところファブリー=ペロー分光器は波長域が極端に狭く,一方,フーリエ分光器は波長域は広いが可視域に対して十分に安定に作動することがむずかしく,主として赤外域で使われている。検出器としては写真が主流であるが,将来は固体撮像素子にとってかわられるであろう。得られた写真はマイクロフォトメーターという測定器にかけて波長と濃度の関係を電気信号に変える。スペクトル線の強度や幅を測定し理論的なモデルと比べて恒星大気の温度,圧力(重力),元素組成などが求められる。連星の場合にはドップラー効果によりスペクトル線の波長が周期的に変化するが,これから連星の軌道や恒星の質量などが求まる。

天体観測の将来

宇宙空間からの観測はますます盛んになるに違いない。スペースステーションや月面天文台の構想も進んでいる。X線,紫外線,遠赤外線では不可欠の手段であり,可視~近赤外域では大気のゆらぎの影響のない精密な観測が行える。地上からの観測もすたれることはないであろうが,望遠鏡はますます巨大化し巨額の資金を要するようになる。いかに安く巨大な望遠鏡を作るかが新技術望遠鏡(NTT)の名で研究されている。複数の鏡を組み合わせたマルチミラー望遠鏡が提案されているが,光を完全な形で集める技術はまだ完成されていない。検出器は光子を100%近く利用するものができて限界に達している。文明が進み,空はしだいに明るく,大気の汚染もひどくなりつつある。現在,数少ない観測適地としてハワイ島マウナ・ケア山頂,カナリア諸島のラ・パルマ島,チリの山々に続々と大型望遠鏡が作られつつある。

→大気圏外観測

執筆者:田中 済

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天体観測」の意味・わかりやすい解説

天体観測

てんたいかんそく

astronomical observation

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「天体観測」の解説

天体観測

②日本のテレビドラマ。放映はフジテレビ系列(2002年7月~9月)。全12回。脚本:秦建日子。出演:伊藤英明、坂口憲二、オダギリジョー、小雪ほか。天体観測サークルの若者たちの成長を描く青春群像劇。①をモチーフとする。

世界大百科事典(旧版)内の天体観測の言及

【宇宙】より

… 一方,太陽系を取り巻く恒星集団(銀河系)についての認識も進んだ。すでにガリレイは銀河が無数の恒星の集りであることを望遠鏡による初めての天体観測(1609)で見つけたが,その後イギリスのライトT.Wright(1711‐86)や哲学者I.カントは,われわれのまわりの恒星が太陽を中心とする凸レンズ状の孤立した系をつくっていると説いた(1750‐55)。天王星を発見した(1781)F.W.ハーシェルはその後この考えを観測的に発展させ,初めて銀河系のモデルを発表した。…

※「天体観測」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...