精選版 日本国語大辞典 「天体望遠鏡」の意味・読み・例文・類語

てんたい‐ぼうえんきょう‥バウヱンキャウ【天体望遠鏡】

- 〘 名詞 〙 天体観測用の望遠鏡。屈折望遠鏡と反射望遠鏡に大別される。現在はこのほかに電波望遠鏡がある。

- [初出の実例]「片隅には天体望遠鏡を据えつけているアノラックの長髪の青年がいる」(出典:抱擁(1973)〈瀬戸内晴美〉一)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「天体望遠鏡」の意味・わかりやすい解説

天体望遠鏡

てんたいぼうえんきょう

astronomical telescope

天体を観測するための望遠鏡をいう。今日では光と目を使うだけではなく、宇宙線、X線、赤外線、電波まで、広い電磁波の波長領域にわたって天体が観測されており、望遠鏡も宇宙空間望遠鏡(スペーステレスコープ)から電波望遠鏡まで含まれるが、ここでは光学赤外線用の地上天体望遠鏡について述べる。

天体望遠鏡には、一般観望用、教育用、アマチュア用、研究用などの種類があり、大きさも双眼鏡のような小型のものから超大型まで多様である。研究用は、天体の位置を正確に測るものから、銀河、星、太陽など宇宙の物理構造を研究するためのものまで観測目的によって種々あり、各種の観測装置が取り付けられる。

光学器械としての天体望遠鏡は、レンズまたは凹面反射鏡を用いて角倍率をあげ、無限遠にある天体を拡大して詳しく見ること(解像力)と、大きい口径を用いて暗い天体からの光を集めて明るく見ること(集光力)、の二つの目的をもっている。この目的を達するためには、天体の運行にあわせてそれを追尾したり、天球上の位置がわかるような角度表示などの機構も必要である。また、接眼鏡(アイピース)による眼視だけではなく、写真やCCD(charge coupled device、電荷結合素子)カメラ、テレビカメラによる撮影、天体の明るさを測る測光器、スペクトル観測をする分光器などの観測装置や、科学的データとして処理するための設備も必要であり、科学技術の進歩した現在では天文台全体を、コンピュータ制御を含む観測システムとしての天体望遠鏡ととらえることもできる。

[清水 実]

屈折望遠鏡と反射望遠鏡

天体に向かって光を集めるレンズまたは凹面鏡を対物レンズ(対物鏡)とよび、レンズを用いたものを屈折望遠鏡、凹面鏡を用いたものを反射望遠鏡という。なお、レンズを使っていても望遠鏡、対物鏡、接眼鏡など、一般的には鏡の字をあてる。また対物鏡でつくられた空中像を虫めがね(接眼鏡)で拡大して見るのが本来の眼視望遠鏡であるが、望遠カメラとして使う場合が多く、接眼鏡なしでも望遠鏡という。

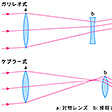

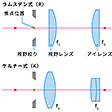

天体望遠鏡で接眼鏡に凹レンズを用いたものをガリレオ式天体望遠鏡、凸レンズを使ったものをケプラー式天体望遠鏡という。ガリレオ式は像が正立して見えるが視野が狭く、大きな倍率が得にくい。地上望遠鏡やオペラグラスに多く用いられる。天体用としては像が倒立していても問題にならないため、視野の広い、高倍率が得られるケプラー式が多く用いられる。また、焦点面に十字線や目盛ガラスを入れることができるという利点もある。

ガラスの屈折率は色によって差があるため、焦点位置に色ずれが生じる。これを色収差といい、対物レンズや接眼レンズには屈折率の異なる2種類(クラウンガラスとフリントガラス)のレンズを張り合わせた色消しレンズが用いられる。

小型のものでは屈折望遠鏡が一般用として多く使用されているが、レンズは色収差があること、光の吸収があること、均一で気泡のない透明で大きなレンズの材質を得ることが困難なこと、レンズの支持に問題があること、などの点から、近年の大型望遠鏡ではほとんど反射式が採用されている。世界最大の屈折望遠鏡はアメリカのヤーキス天文台の口径101センチメートル(1897)のものであり、これが限界である。

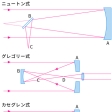

反射望遠鏡では、主鏡(対物鏡)による天体の空中像(主焦点)は光のきた方向にできるので、そのままでは観測しにくい。これを解決するためには副鏡(第二鏡)の助けが必要である。光路の途中に平面鏡を入れて鏡筒の側面に焦点をもってくる形式をニュートン式反射望遠鏡、主焦点の手前に凸の双曲面鏡を入れて主鏡の中央にあけた孔(あな)から背面に焦点を結ばせる形式をカセグレン式反射望遠鏡、主焦点の後ろに楕円(だえん)凹面鏡を入れカセグレン式と同様に主鏡の背面に焦点を結ばせる形式をグレゴリー式反射望遠鏡とよんでいる。また、主鏡の手前に平面鏡(第三鏡)を置いて赤緯軸や高度軸方向に出すナスミス式や、さらにもう1枚平面鏡を使って極軸方向に送り込むクーデ式など、種々の組合せ方式がある。

反射望遠鏡の主鏡には古くから放物面鏡が使われているが、放物面鏡にはコマ収差があり、光軸中心からずれたところでは星像が彗星(すいせい)のように尾を引いて見える。そのため広い視野では補正レンズが必要である。主鏡と副鏡に双曲面鏡を使った組合せをリッチー‐クレチアン光学系といい、広い視野にわたって球面収差もコマ収差もなく、近年の大型望遠鏡で使われている。球面収差とは、レンズや球面鏡のように球面に研磨されている光学系において、光軸の中心付近を通る光と外側からきた光が同一焦点を結ばない性質をいう。

球面鏡の曲率中心に絞りを置き、そこに非球面補正レンズを置いたものをシュミット・カメラという。数度角にわたる広視野で天体写真を撮ることができるシュミット・カメラでは像面が球面に曲がっている(像面湾曲収差)ため、乾板やフィルムを曲げて撮影しなくてはならない。一般用にもシュミット系やマクストフ・カメラのような鏡とレンズを組み合わせた眼視用や撮像用の望遠鏡が市販されている。日本では補正レンズ径(入射瞳)105センチメートル、主鏡径150センチメートルの東京大学附属木曽観測所の大型シュミット望遠鏡(1974)がある。

反射望遠鏡では光路中央に副鏡が置かれており、光を損するように思えるが、集光力は鏡の面積に比例するので、たとえば副鏡の直径が主鏡の3分の1としても10%程度の損失でしかなく、ハーシェル式のように主鏡を傾けて光軸をずらすよりも収差の点で有利である。望遠鏡の焦点距離を口径で割った値をF数(F値、F比)とよび、Fが明るい(F数が小さい)ほど暗い天体を短い露出で写すことができるのはカメラと同様である。Fの明るい主焦点やニュートン焦点は広視野での直接天体画像の撮影に適している。F8~20程度のカセグレン焦点は測光や小型分光器での暗い天体の観測に、F30~40のクーデ焦点は大型で安定を必要とする高分散分光観測などに適しているが、最近の超大型望遠鏡では経緯台のナスミス焦点(F8~15)に大型装置を置くことが多い。眼視用では、ニュートン式は観測姿勢が楽であり、観望用に有利である。反射式は屈折式に比べ筒を短くできるのも利点である。現在ではハワイ島のマウナ・ケア山頂にある国立天文台の「すばる」望遠鏡をはじめとして8~10メートル級の反射望遠鏡が第一線で活躍している。

[清水 実]

倍率と分解能

望遠鏡の倍率は、対物鏡の焦点距離を接眼鏡の焦点距離で割った値で与えられる。短い焦点距離のアイピースを使えば高い倍率が得られるが、見やすさの点からは、小型の観望用望遠鏡では対物鏡の口径をミリメートルで表した数(有効倍率)以上に倍率をあげることは無意味であるといわれている。カメラとしての接眼鏡なしでの倍率は、対物鏡の焦点距離を明視の距離25センチメートルで割った値で与えられる。集光器として考えると、人間の瞳孔(どうこう)の大きさを7ミリメートルとすると、70ミリメートルの口径では集光面積は100倍となり、肉眼より5等級暗い星まで見える計算になる。

望遠鏡の性能として重要なのは倍率より分解能である。二つの接近した星(二重星)が何秒角まで分離して見えるか、というのが分解能である。光の波長によって異なるが、可視光(550ナノメートル)では、望遠鏡の口径をDミリメートルで表すと、116秒角/Dで与えられる角度まで分解できる。つまり116ミリメートルの口径で1秒角が見分けられる計算になる。CCD撮像の場合には、光学系と、単位画素の大きさとシーイングサイズ(星像直径)とのつり合いを考慮しなければならない。また、光学系には収差があるため分解能はこれより悪くなる。収差には色収差のほかに球面収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲、歪曲収差(わいきょくしゅうさ)などがあるが、この五つをザイデルの五収差とよぶ。非点収差とは、縦方向と横方向で焦点位置が違っているためにおこる乱視のような収差である。自分で望遠鏡を組み立てるときには星像を見ながら焦点をわずかにずらすと収差がわかるので、鏡やレンズの締めすぎや光軸の狂いを検査することができる。望遠鏡の光学性能を検査するためには、ハルトマン検査がよく行われる。これは筒先または主鏡の前にたくさんの孔(あな)をあけた板を置き、焦点を内と外に等距離ずらした所で像を撮り、各孔の像の位置ずれから鏡面誤差を測定する方法である。最少錯乱像の半径を秒で表したものをハルトマン常数といい、鏡面精度の評価に使われる。

地球大気には温度むらや乱流があり、これによっても分解能は落ちる。冬空や水平線近くの星が揺らいで見にくいのはこのためである。これをシーイングとよんでいる。気象条件だけではなく、設置する場所、ドームや建物の構造もシーイングに影響するので、ドーム内の条件を外気と同じにすることが肝要である。小型用では屋根だけが動くスライドルーフが用いられる。

[清水 実]

眼視と撮像

接眼鏡にはいろいろな種類がある。屈折用にはラムスデン式、ハイゲン式が、屈折・反射両用としてケルナー式、オルソスコピック式などがあり、対物鏡の種類、目の位置、視界など目的によって使い分けられる。視界の広いケルナーや高倍率用のオルソスコピックがもっとも多く使われている。接眼鏡を正しく使うには、視度調節と目の位置に注意することがたいせつである。姿勢が苦しいときには天頂プリズム付きの接眼鏡を使う。

また、接眼鏡を通してカメラ撮影をする場合は、接眼鏡およびカメラを無限遠に合わせて接続させる。この方法はビデオ撮影によく使われる。接眼部を外し、交換レンズを外したカメラボディを取り付けて星野写真を撮ることができる。縮小レンズや拡大レンズを用いることもある。CCD撮像の場合には、赤、緑、青のフィルターを挿入して三色分解して撮像を行い、後でカラー合成をするが、CCDは赤外感度が強いので赤外カットフィルターも必要である。フィルターを挿入したときには、厚みの3分の1だけ焦点位置が伸びる。

太陽を観測する場合、けっして直接見てはいけない。必ず備え付けの濃いサングラスを使うか、投影して観察しなければならない。白色光で黒点などを撮像する場合はシーイングの影響を避けるために1000分の1秒程度のシャッター速度が必要である。最近は市販のHα(アルファ)フィルターを使用して彩層やプロミネンスを撮像することも可能になった。

[清水 実]

架台と追尾機構

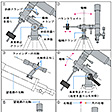

天体望遠鏡を支える架台としては、垂直軸の周りの回転と高度方向の回転とができる経緯台式と、地球の自転軸と平行な回転軸(極軸)と赤緯軸をもつ赤道儀式とがある。経緯台式は初心者には天体に望遠鏡を向けやすいが天体の追尾がむずかしい。赤道儀は天体の運行の追尾は容易であるが、極軸を正しく天の北極に向けて使用しなければならない。地球の自転にあわせて極軸をモーターで回転させれば天体を固定してとらえることができる。とくに暗い天体を撮影する場合は長時間露出が必要であり、赤道儀が有利である。赤道儀に普通のカメラを取り付けて天体写真を撮ることもできる。

天体の位置(方角)は、地球上の位置を表す東経や北緯と同様に、天球上の座標である赤経・赤緯で表される。子午線から測った角度を時角といい、赤経と時角は時間の単位(時分秒)で表す。赤道儀にはこの時角と赤緯の目盛りまたは表示系がついており、星表や星図を使って天体を容易にみつけることができる。時角は「恒星時-赤経」で計算される。したがって正確な時計とその土地の恒星時を知らなければならない。赤道儀を使いこなすためには天の北極、天球、恒星時などの知識が必要であるが、天体望遠鏡にはたいてい広視野のファインダー(案内望遠鏡)がついており、一般には星座とおよその方角からファインダーを用いて主望遠鏡に目的の天体を導くことができる。極軸設定が簡単にできるよう、極軸に望遠鏡が仕込んである極軸望遠鏡付きというものもある。コンピュータ付きの望遠鏡も市販されており、歳差、章動、光行差などの天体位置に関する補正、大気差(地球大気の屈折によって天体が浮き上がって見える現象)、器差(極軸、赤緯軸、光軸のずれ、鏡筒のたわみなどの機械誤差)を補正して正確に望遠鏡の方向を計算し容易に天体を導入することもできるようになった。

赤道儀の架台の型式としては、小型・中型では、ドイツ式、イギリス式、フォーク式がよく使われる。大型になると大重量の鏡筒を支える必要からヨーク式やホースシュー式(馬蹄(ばてい)型)のものが採用されている。最近の超大型ではバランスのよい経緯台方式で数百トンの重量を歪(ゆが)みを最小にして支え、コンピュータを用いて高精度の回転制御を行っている。

赤道儀式は一度天体を入れれば、あとは等速度で極軸を地球の自転にあわせて回転させればよいが、経緯台は方位軸と高度軸を不等速で回転制御しなければならない。また視野が回転するので、これを補正するための回転制御も必要である。極軸駆動用には精密なウォームギヤや平歯車がこれまでよく使われてきたが、歯車には周期誤差や遊び(バックラッシ)があり、星を追尾したりガイドするのに不具合が生じる。最近では平歯車や歯車を使わないフリクションドライブ方式も採用されるようになった。大型天体望遠鏡の架台は、頑丈なコンクリート製のピアの上に据え付けられる。このピアは建物からの振動が伝わらないように、通常は建物の基礎とは独立して建てられている。

[清水 実]

目的ごとの望遠鏡

天体の位置を正確に測ったり、地球の自転を研究するためには、子午儀や子午環とよばれる、子午線の方向だけ回転する望遠鏡が使われる。主として屈折望遠鏡であるが、光学系も機械系もきわめて高精度である。天体力学や位置天文学は、これらの望遠鏡によって発展をとげた。

太陽を観測するためには、平面鏡を用いて光を一方向に送り込むヘリオスタットやシーロスタットという装置を使う。シーロスタットは視野回転がないのが特徴であり、搭望遠鏡などにも使われている。太陽コロナを観測するためには3000メートル以上の高地を選び、散乱光の少ないレンズと人工的に光球を隠す特別な光学系を使うコロナグラフを用いる。

また鏡筒内を真空にして筒内気流の乱れを防ぐ真空望遠鏡、雨ざらしにしても大丈夫なドームレス望遠鏡(京都大学飛騨天文台)など、目的によって種々の変わり種の望遠鏡が存在する。

[清水 実]

望遠鏡の発達史

望遠鏡以前の天文学は、天体位置・運行を調べる精密な照準儀だけで発達してきた。17世紀における望遠鏡の出現と、19世紀における写真術と分光器の発達、20世紀におけるエレクトロニクスの進歩によるコンピュータをはじめとする制御技術、CCDの発展は、21世紀の超大型望遠鏡時代を生み出した。天体望遠鏡の発展の歴史は、近代天文学の歴史そのものといえる。

望遠鏡は1608年オランダの眼鏡師によって発明されたが、これを伝え聞いたガリレイはただちに彼独得の考察を加えて望遠鏡を製作し、天体観測に応用した。太陽の黒点や月面の凹凸を観測したり、土星の付属物(環には見えなかった)、木星の四大衛星、金星の満ち欠け、天の川が星の集まりであること、などを次々と発見した。天体望遠鏡発明の栄誉は当然ガリレイに与えられる。先に述べたガリレオ式の欠点を改良し理論づけたのがケプラーである。彼は自らは製作しなかったが、1615年ドイツのシャイナーがこれを実現させ、太陽黒点の投影観測に役だたせた。当時の望遠鏡は1枚レンズのため色収差が大きく、17世紀後半には焦点距離(筒)の長い望遠鏡が流行した。ハイゲン式接眼鏡で知られるホイヘンス、カッシーニ、ヘベリウスらが土星の環やハリー彗星の観測に用いた望遠鏡は3メートルから数十メートルに及んでいる。長すぎて鉄筒を使えなかったので空気望遠鏡とよばれている。色消しレンズが発明されるまでには約1世紀を待たなければならなかった。レンズをあきらめたI・ニュートンは1671年に金属製凹面鏡を用いたニュートン式反射望遠鏡を成功させたが、それ以前1663年にJ・グレゴリーは楕円鏡を使った方式を考案、これは成功しなかった。主鏡の中心に孔をあけて後ろからのぞくことを考案(1672)したのはカセグレンLaurent Cassegrain(1629ころ―1693)である。しかし当時の金属鏡は反射率が悪く、二面使うと光の損失が大きかった。そこからF・W・ハーシェルは、主鏡を傾けて鏡筒の側面で観測する方法を思い付き、1789年に122センチメートル口径の望遠鏡をつくった。そして天王星とその衛星、土星の衛星を発見し、星の数を調べて銀河構造の研究をしたことは有名である。その後もW・パーソンズやH・N・ラッセルによって1メートル以上の大口径望遠鏡がつくられたが、1758年にドロンドJohn Dollond(1706―1761)による色消しレンズが登場すると、ふたたび屈折望遠鏡が幅を利かせるようになった。リック天文台の90センチメートル(1888)、ヤーキス天文台の101センチメートル(1897)は現在もまだ活躍している。

1856年ドイツのシュタインハイルKarl August Steinheil(1801―1870)は、ガラスの放物面に銀めっきを施した10センチメートルの反射鏡を作製した。ガラスの鏡はレンズと違って使用するのは表面のみであり、気泡や透明度は気にならない。金属のように錆(さ)びたり再研磨の必要もなく温度変化も少ない。支持も容易である。こうした理由から反射望遠鏡は大型時代を迎え、再度、屈折望遠鏡にとってかわり、19世紀末から今日にかけてヨーロッパとアメリカで競って大型鏡の製作が進められた。1917年にはウィルソン山天文台に257センチメートル、1948年にはパロマ山天文台の508センチメートル、1976年にはロシアのゼレンチュクスカヤに600センチメートルのものが完成した。この間、写真術と分光器の発達と相まって天体物理学上の重要な発見が続き、近代天文学の今日を築いた。

日本では岩橋善兵衛が1793年(寛政5)に初めて屈折望遠鏡をつくり、反射望遠鏡は国友藤兵衛(くにともとうべえ)(1778―1840)によって1832年(天保3)に優れたものがつくられたと記録されている。近代では東京三鷹(みたか)の国立天文台にある65センチメートルの屈折望遠鏡が1929年(昭和4)に、岡山天体物理観測所の188センチメートルの反射望遠鏡が1960年に建設された。

[清水 実]

現代の望遠鏡

20世紀における望遠鏡の技術革新はパロマ山天文台の508センチメートル鏡(1948)に始まったといってよい。5メートル鏡を成功させた要因は、鏡材に熱膨張係数の小さいパイレックスを用いたこと、鏡の軽量化のため裏面を蜂(はち)の巣構造にし、完全な支持機構を考えたこと、表面のめっきをアルミ蒸着にしたこと、主焦点のコマ収差補正用にロスレンズを開発し、主焦点ケージを考案したこと、鏡筒のたわみの影響を少なくし光軸を安定に保つためにセルリエトラス構造を導入したこと、極軸をホースシュー型式にし静圧油膜軸受を採用したこと、などきわめて多くの設計上のアイデアと製作上の数々の努力に満ちあふれている。この望遠鏡は20年の歳月を費やして完成したが、天文学者は次のステップとして4メートルクラスの望遠鏡を選択した。これは、望遠鏡の口径を大きくする以前に、光を受ける検出器の効率をあげることが先決であることに気づいたからである。

検出器としての写真は、わずか数%しか天体からの光子を利用していない。光電子増倍管、各種の二次元撮像管、CCDカメラなどといったエレクトロニクスを駆使した検出器が開発されて、検出器の効率は著しく向上し、4メートルクラスの望遠鏡で多くの業績をあげることが可能となった。1970年代に入ると、南半球を含む世界各地に次々と3.5メートルから4メートルの望遠鏡が建設された。この間、設計技術の進歩、エンコーダーやダイレクトドライブモーターなどの制御技術、GPS(全地球測位システム)による時刻管理、大型CCDや赤外線検出器などの発展も貢献し、望遠鏡の指向精度、追尾精度と観測精度は著しく向上した。また一方では電波天文学が台頭して各地に大型電波望遠鏡が出現し、またコンピュータと宇宙開発の発展はスペーステレスコープによる赤外線、X線領域の観測を可能にした。可視光以外の波長での観測は宇宙像を一変させた。

4メートルクラスの望遠鏡はすべて最良の観測条件の場所を選んで建設された。南アメリカのチリ北部の乾燥した山岳地帯、スペイン領カナリア諸島のラ・パルマ山、ハワイ島のマウナ・ケア山にほとんどは集中した。この4メートル鏡時代の新技術としては、ゼロ膨張係数ガラス(セラミックガラス)の出現、リッチー‐クレチアン光学系の採用、望遠鏡と観測装置のコンピュータ制御、赤外線天文学の登場などがある。さらに1976年に完成したロシアの6メートル鏡や、アリゾナのホプキンス山に1979年に完成したマルチミラー望遠鏡を先駆けとする、超大型望遠鏡時代が到来した。

従来の主鏡は形状をそれ自身で保つため、厚みは主鏡直径の6分の1程度であり、支持はレバーとカウンターウェイトで、あるいはエアパットでふわふわに浮かし、軽い力で位置決定を行ってきた。しかし10メートルクラスでは鏡だけで200トンを超す重量になり、従来の方法では製作が不可能である。厚みが20分の1から100分の1という薄い鏡やセグメント鏡は、鏡の形状や位置を望遠鏡の姿勢に応じて積極的に制御する必要がある。また研磨や蒸着、検査、輸送などについても問題は多い。ドームを小さくするためには焦点距離を短くしF数を小さくする必要もある。また赤外線観測や複数の望遠鏡を使って干渉計として観測する可能性も備えていなければならない。4000メートルもの山の上では完全なリモートコントロールも必要である。

1990年代には岡山県美星(びせい)町立美星天文台(現、井原市美星天文台)の101センチメートル(1993年、赤道儀)をはじめとして日本国内各地の公共天文台に1メートルクラスの望遠鏡が続出した。県立ぐんま天文台の1.5メートル(1999年、経緯台)や兵庫県立西はりま天文台(現、兵庫県立大学西はりま天文台)の2メートル望遠鏡(2004年、経緯台)など、21世紀には、一般の人々が大きな望遠鏡を使用して、研究のみならず教育普及や一般観望にも利用できるようになった。また、インターネットを利用して遠隔地の望遠鏡をリモート制御し、日本にいながら昼間でも地球の裏側の天文台を使って観測を行うことが可能となり、教育普及に効果をあげている。

[清水 実]

すばると21世紀

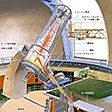

1994年にハワイのマウナ・ケア山に完成したケック天文台の10メートル望遠鏡は六角形の1.8メートル鏡を36枚モザイク状に並べ、センサーとアクチュエーターで1枚の放物面鏡として制御されている。2台目は1996年に完成し2台で干渉計として利用される。1999年には同じマウナ・ケア山に日本の国立天文台の「すばる」望遠鏡8.2メートル(三菱電機製)が完成し、1枚の薄メニスカス鏡として初めて世界をリードした。この厚さ20センチメートルの一枚鏡は裏側に261個の孔をあけ、その各々に独自に開発された力センサーとアクチュエーターおよびカウンターウェイトを取り付けた能動支持という方法で鏡を支持している。主鏡の形状はシャックハルトマン法という鏡面検査方式により実時間で制御され、0.23秒角という分解能を実現させた。ちなみに、マウナ・ケア山頂のシーイングサイズは0.3秒角といわれている。方位、高度の両軸とも油膜軸受けで支えられ、ダイレクトドライブ方式のモーターで駆動されている。天体を追尾する精度は0.07秒角という高性能である。

ドーム(エンクロージャー)は風洞実験の結果、楕円形の筒型が選ばれた。側面の窓を風向きによって開け閉めして自然通風をも利用してドームシーイングを制御する方法がとられた。「すばる」望遠鏡は、このクラスの他の望遠鏡と違って主焦点(F2.0)でも観測できるのが特徴である。球面収差を補正する特別の補正レンズ系を採用して、30分角という広視野をモザイクCCDカメラで撮像できる。カセグレンとナスミス焦点のF数はそれぞれ12.2と12.6であり、視野はともに6分角である。副鏡は可視光用はアルミ蒸着、赤外線用は銀メッキが施されており、薄いガラスを張り合わせて軽量化をはかっている。ナスミス台上には高分散エシェル分光器と夜光除去赤外分光器が、カセグレン焦点には各種の赤外線分光器や赤外線コロナグラフなどが取り付けられている。そのほか、自動的に近くの星を使って望遠鏡をガイドするオートガイダー、大気のゆらぎを検出して波面修正するシーイングキャンセラーなど、多くの新技術が盛り込まれている。これらの新技術は最近の一般用の小型望遠鏡にも応用され市販されるようになった。

「すばる」のような8~10メートルクラスの望遠鏡によって、ハッブル定数、銀河や恒星の誕生、系外惑星の発見などの研究が大きく進展するであろう。宇宙望遠鏡が種々の波長域で今後大きな発見をもたらすことが予見されるが、長期にわたる安定した地道な観測や突発天体の監視などでは、まだまだ地上望遠鏡の役割は重要である。20世紀末から、マクドナルド天文台の9.2メートル、ESO(ヨーロッパ南天天文台)のVLT(Very Large Telescopes、8.2メートル4台の集合望遠鏡)がチリのパラナル山に、またアリゾナ大学、イタリア、ドイツ連合プロジェクトの8.4メートルの双眼望遠鏡が、さらにはアメリカ、イギリス、カナダなどの連合によるジェミニ望遠鏡がマウナ・ケア山に完成。他の新技術望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡の次の世代の宇宙望遠鏡(NGST)、月面天文台などとともに活躍している。

[清水 実]

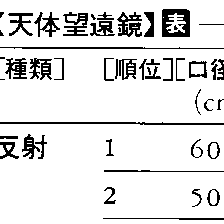

天体望遠鏡の構造

屈折望遠鏡の焦点

反射望遠鏡の焦点

接眼鏡のおもな種類

架台の種類

赤道儀の据え付け方

国立天文台レプソルド子午儀

国立天文台自動光電子午環

国立天文台太陽塔望遠鏡シーロスタット

木曽観測所105cmシュミット望遠鏡(…

国立天文台65cm屈折望遠鏡

岡山天体物理観測所188cm反射望遠鏡

岡山天体物理観測所188cm反射望遠鏡…

大型光学赤外線望遠鏡「すばる」

パラナル天文台8.2m超大型望遠鏡(V…

ハッブル宇宙望遠鏡

改訂新版 世界大百科事典 「天体望遠鏡」の意味・わかりやすい解説

天体望遠鏡 (てんたいぼうえんきょう)

astronomical telescope

天体観測に使われる望遠鏡。原理はふつうの望遠鏡と違わないが,観測対象が日周運動をする天体であるから,その観測方法,対象に応じて動く追尾装置を備えた架台にのせてあり,またドームと呼ばれる特別の建物の中に格納されている。最近では光より波長の長い電磁波で見る赤外線望遠鏡,電波望遠鏡あるいは人工衛星に搭載して地球大気外から観測を行うスペーステレスコープspace telescopeも広義の天体望遠鏡に含めている。

発明と発達

望遠鏡は1608年にオランダで発明されたが,09年にはG.ガリレイがこの話を聞いて自作し,天体観察に利用して種々の発見をした。彼の作った望遠鏡は凸レンズと凹レンズとを組み合わせたもので,ガリレイ望遠鏡(またはオランダ望遠鏡)と呼ばれ正立像ではあるが,狭視野のため現在ではオペラグラスくらいにしか使われない。2枚の凸レンズを組み合わせたものをケプラー望遠鏡と呼び,J.ケプラーが11年に発表したものである。これは倒立像だが天文用にはさしつかえなく,倍率を高くしたときガリレイ式に比べて視野をずっと広くとれる。C.シャイナーが15年に製作し天体観測に使用して以来その利点が広く認められるようになった(図1)。

天体望遠鏡は天体からの光を集めてその実像を作る対物鏡objectiveと,その実像を観察する接眼レンズeyepieceとからなる。対物鏡は天体の実像を作るのが目的だから,収束系すなわち凸レンズまたは凹面鏡が使われる。前者を屈折望遠鏡,後者を反射望遠鏡という。接眼レンズは実像を観察するための拡大鏡であり,天体望遠鏡では対物鏡に比べ焦点距離の短い凸レンズ系である。初期の対物鏡は凸の単レンズだったから,もっとも困った問題は色収差と球面収差であった。単レンズの球面収差によって像がぼけるのを防ぐには対物レンズの焦点距離を長くしなければならない。このようなわけで初期の望遠鏡は著しく長大で,その使用は非常に不便なものであった。

色収差の問題はホールC.M.Hall(1704-71),ドロンドJ.Dollond(1706-61)らが色消しレンズを発明したことによって実用上解決した。しかし屈折望遠鏡の場合,光がレンズの中を通るので,レンズ用ガラス材には均質なものが要求され,また大口径レンズではレンズ厚も大きく,そのためレンズ内での光の吸収も無視できなくなる。このような理由からリック天文台の90cm望遠鏡(1888),ヤーキーズ天文台の101cm望遠鏡(1897)以後,これ以上の大口径屈折望遠鏡は作られていない。

反射望遠鏡の原理はグレゴリーJ.Gregory(1638-75)によって発明されたといわれている(1661)。I.ニュートンは光の分散の研究から色収差を消す方法はないと信じて,口径34mm,焦点距離159mmの反射望遠鏡を自作した。初期の反射望遠鏡にはスペキュラムと呼ばれる銅とスズの合金で作られた凹面鏡が使われた。W.ハーシェルの122cm望遠鏡(1787),F.E.ロスの183cm望遠鏡(1845)など当時の超大口径望遠鏡が作られ暗い天体の観測に活躍したが,これらは金属鏡であった。スペキュラム鏡の欠点は反射率が低いこと,表面劣化のたびごとに再研磨が必要なことである。19世紀末ガラスの表面を化学的に金属でめっきする方法がフーコーJ.B.L.Foucault(1819-68)によって開発され,大反射望遠鏡の時代が始まった。この時代のものにはウィルソン山天文台(アメリカ)の2.6m望遠鏡(1917)がある。この鏡は銀めっき鏡として設計されていたが,1930年代ストロングJ.Strongによってガラス面にアルミニウムを真空蒸着する方法が開発された。これによって銀めっき時代には10日程度で再鍍銀しなければならなかった反射面が1年程度もつようになるとともに紫外部の反射率が著しく向上した。2.6m鏡は白板ガラス製で熱膨張率が大きく気温の日変化の小さいカリフォルニアのようなところでないと使えない。それでも気温の急激な変化があると鏡が熱変形する結果,数日間は星像が乱れてしまう。パロマー山天文台(アメリカ)の5m鏡(1948)は熱膨張率の小さいパイレックス製で,星像の安定度は著しく改善された。カフカス山脈にあるゼレンチュクスカヤ(ロシア)の6m反射望遠鏡もこれである。

現代の大口径天体望遠鏡は天体を目で直接のぞくものではなく,その焦点面に写真乾板や固体撮像素子をおいて天体の写真を撮ったり,測光器や分光器を取りつけて個々の天体の明るさや色,あるいはスペクトルを観測するための装置である。その際の望遠鏡の役割はかすかな星からの光を集めることと,鮮鋭な像を作って接近した2星を分離したり,惑星,星雲,銀河などの細かい模様を分解することである。

屈折天体望遠鏡

色消し対物レンズをもったケプラー望遠鏡である。接眼レンズにはふつう2枚以上のレンズを離して置いた色消し接眼レンズが使われる。前方のものを視野レンズ,後方のものを眼レンズという。視野レンズは対物鏡からの光を眼レンズにとり込んで視野を広げる役目をする。低倍率用にはホイヘンス型やケルナー型を使う。天体の位置測定のため十字線やマイクロメーターの糸を置く必要のあるときはラムスデン型やケルナー型を使う。オルソスコピック型は高倍率用,エルフル型は広角用である(図2)。対物レンズとしては実視用や大望遠鏡の案内望遠鏡には赤色のC線(波長656nm)と青色のF線(486nm)とで焦点距離が等しくなるように設計したものを使う。これを実視望遠鏡という。初期の写真は青より短波長の光にしか感じなかったので,写真用対物レンズはF線と紫色のh線(408nm)とで焦点距離が等しくなるような色消しにした。このような対物レンズをもつ写真望遠鏡には接眼レンズはなく,写真取枠が装置されている。焦点距離が10mを超すものも珍しくなく,長い焦点距離を利用して恒星の視差決定や位置の精密測定に使われている。2色色消しレンズ(アクロマート)はクラウンガラスの凸レンズとフリントガラスの凹レンズをわずかな隙間をあけて並べて作られる。色消しにした二つの波長以外の光は焦点をはずれるので像の鮮鋭度を害する(これを二次スペクトルという)。これを避けるには3枚のレンズを使って3色について色消し(アポクロマート)にする。最近,屈折率は高いのに分散の小さいガラス材が開発されて,色収差の制御は容易かつ正確になった。広写野の写真を撮るものは天体写真儀と呼ばれる。これはふつうの写真レンズを大型にして収差をとくに小さくしたもので,天空の記録写真撮影,小惑星,すい星の観測,恒星の分布の研究などに使われる。最近では,これらの目的にはシュミット望遠鏡もよく使われる。

反射望遠鏡

対物鏡(主鏡)に凹面鏡を使った望遠鏡である。光学面はすべて反射鏡なので色収差はまったくない。凹面主鏡で作られる天体の実像は鏡の前方,主焦点にできる。口径3m以上の望遠鏡では鏡筒内に観測部を設け主焦点に直接写真乾板を置く。反射望遠鏡では主焦点以外にも種々の焦点を利用する(図3)。ニュートン焦点は主焦点の手前に光軸に対し45度傾いた斜鏡を置いて像面を側方に導いたものである。主焦点の手前に凸面鏡を置いて合成焦点距離を延長し,主鏡中心の穴を通して主鏡の後に星像を結ばせるのをカセグレン焦点,その途中に45度の斜鏡を置き,望遠鏡の赤緯軸または水平軸上に結像させるのをナスミス焦点という。さらに数枚の平面鏡を使って極軸または垂直軸を通して星の光を望遠鏡外に導き,固定点に結像させるのをクーデ焦点という。クーデ焦点,ナスミス焦点は,分光器など大型の観測装置を設置するのに適している。また,カセグレン焦点用の凸面鏡の代りに,主焦点の少し先に凹面鏡を置いて,カセグレン焦点と同様,主鏡の背後に結像させるのをグレゴリー焦点といい,特殊な用途に用いられる。主焦点以外の各焦点を得るのに用いられる小口径の鏡を主鏡に対して副鏡と呼ぶ。

反射望遠鏡の主鏡には放物面鏡が使われる。天体は非常に遠方にあり,天体からの光は平行光束である。このような光束に対して,放物面鏡には球面収差がなく光軸上では無収差の結像が得られる。古典的望遠鏡ではカセグレン副鏡やクーデ副鏡は双曲面,グレゴリー副鏡は楕円面である。双曲面,楕円面はそれぞれ2個の焦点をもち,双曲面鏡は一つの焦点に向かって収束する光束を共役焦点に向けて反射し,楕円面鏡は一つの焦点から発散する光束を共役焦点に向けて反射する。この場合結像はともに無収差である。このように望遠鏡は明るい光学系だから,球面収差についてよく補正されていることがもっとも重要である。しかし放物面主鏡の主焦点やカセグレン焦点ではコマ収差が大きく写野は著しく狭い。この欠陥を除くには,それぞれの焦点の近くに補正レンズ系を置いてコマ収差の補正を行う。リッチー=クレティアンRitchy-Chretien望遠鏡ではカセグレン焦点で球面収差とコマ収差がなくなるよう主鏡面,副鏡面の形状を決める。結果は主鏡副鏡とも双曲面である。双曲面主鏡の主焦点における球面収差,コマ収差は補正レンズ系で除去する。ロシアの6m,パロマーの5m望遠鏡は放物面主鏡をもち,キット・ピーク国立天文台(アメリカ)の3.8m,イギリス・オーストラリア連合天文台(オーストラリア)の3.9m望遠鏡およびそれ以後の望遠鏡の多くはリッチー=クレティアン望遠鏡である。リッチー=クレティアン焦点の写野の大きさは残存する像面湾曲と非点収差によって制限される。これらを除去するために,焦点近傍に置かれた補正レンズ系と主鏡副鏡の面形状とを込みにして計算しなおしたものを修正型リッチー=クレティアン系と呼び,最近のいくつかの望遠鏡に採用されている。

大口径の鏡は自重によって非常に変形しやすい。鏡が変形すると星像が乱れる。望遠鏡がどの方向を向いても鏡の機械的変形を防ぐには鏡材の裏面に多数のパッドを設け,各パッドに鏡の自重に相当する力を加えて鏡を浮かせるように支持する。この方法をフローティング方式といい,力の制御には,てこと重りを使う受動的な方法や空気枕(エア・パッド)の空気圧を調節する方法などが使われてきた。最近では精密アクチュエーターの開発と電子計算機制御によって力支持の精度が向上し,超薄型鏡の採用が可能となった。日本の8.2mすばる望遠鏡(ハワイ島マウナケア山頂にあり,1999年試験観測開始。国立天文台ハワイ観測所の一部を構成)もそのような主鏡支持を採用している。

鏡の温度変形を防ぐには鏡材に熱膨張係数の小さいガラス材を用いる。昔の板ガラス(ウィルソン山天文台2.6m鏡,1917)はパイレックス(パロマー5m鏡,1948)に代わり,さらに溶融水晶(キット・ピーク国立天文台3.8m鏡,1973)に代わった。最近では熱膨張係数ゼロのゼロデュア(ショット社)およびULE(コーニング社)が実用になっている。ヨーロッパ南天文台のVLT(超大型望遠鏡)は前者,すばるは後者である。また,自重を軽減し,熱平衡に達する時間を短縮するためにハチの巣構造の鏡材の研究も進められてきた。この種の鏡材はすでにパロマーの5m鏡で採用されている。

望遠鏡の能力

天体望遠鏡の役割は暗い天体を見ること(集光力),天体の細かい模様を見ること(分解能)である。望遠鏡の集光力は口径の2乗に比例する。目の瞳孔直径は最大7mmで肉眼では6等星まで見えるから,口径7cmの望遠鏡では1/100の明るさの11等星まで見える。目視の場合口径(入射瞳径)を倍率で割った射出瞳径は瞳孔直径7mmの程度にする。射出瞳がこれより大きいと望遠鏡で集めた光の一部しか瞳孔に入らない。小さいと視野が暗くなる。暗い天体は写真に撮る。写真では露出時間をのばすと暗い星まで多くの天体が一度に撮れる。最近では大面積の固体撮像素子アレイの研究も進んでいる。

望遠鏡で分離して見える角度は開口による回折縞で決まり,口径に反比例するから大口径の望遠鏡ほど細かい模様が見える。肉眼の分解能は角度の1分程度だから口径をmmで表した数が有効倍率となり,これ以上の高倍率にしても像はぼけ新しい模様は見えてこない。大望遠鏡の分解能を制限しているのは実は地球大気のゆらぎである。これを克服するため最近では極限の分解能を追究するスペックル干渉法の研究が行われている。また星からの光の波面の乱れ(位相差)を検出して計算機によるオンライン制御によって鏡面の位置の補正にフィードバックするという,いわゆるアダプティブオプティックスの研究が進み,実用化がはかられている。大気外に出てスペース望遠鏡から観測すれば口径で決まる本来の分解能が得られる。1990年に打ち上げられたアメリカNASAの2.4mハッブル宇宙望遠鏡は93年の改修以後,その高い分解能を十分発揮している。

架台

地球の自転によって天体は東から西へ日周運動を行う。赤道儀は地軸に平行な軸(極軸)とこれに直交する軸(赤緯軸)との2軸をもち,望遠鏡筒は重心で支えられ,これら両軸のまわりに回せる。望遠鏡を赤緯軸まわりに回すと任意の赤緯方向に向く。極軸まわりに回すと任意の時角(赤経)方向を向き,精密な時計駆動によって星の日周運動を正確に追尾する(図4)。ドイツ式赤道儀は1本の強固な柱の上に極軸を取りつけたもので,鏡筒の長大な屈折望遠鏡におもに用いられる。観測のための作業スペースは広いが,天頂付近で星が子午線通過をする前後で望遠鏡が柱にぶつかる。これを避けるには観測を中断して望遠鏡を極軸まわりに180度回して,柱の西から東へ移しかえねばならない。イギリス式赤道儀は極軸を南北2本の柱で支える型式でおもに反射望遠鏡に用いられる。ドイツ式,イギリス式とも望遠鏡は赤緯軸の一端に取りつけられ,他端には平衡重りがある。大口径反射望遠鏡は重いので,イギリス式のような片持ちの鏡筒ではその重量を支えきれなくなり,ヨーク式やフォーク式の赤道儀が採用される。ヨーク式赤道儀はイギリス式の極軸を細長い箱型構造に置きかえ,その真ん中に赤緯軸を設けて鏡筒を両側から対称に支えるものである。ウィルソン山天文台の2.6m鏡に採用されたが,望遠鏡が天の北極に向かないのが欠点である。この欠点を救うため,ヨークの北側半分を省略し極軸を南側だけで強固に支えたものがフォーク式赤道儀で,リック天文台の3m鏡などに採用されている。望遠鏡がさらに大型になるとフォーク式のような片持ちの極軸では重量を支えきれなくなる。そこでヨーク式赤道儀の北側軸受を大型の馬蹄型にして,望遠鏡の大きな荷重を静圧軸受で受け,馬蹄型の隙間を通して天の北極が見えるように改良された。この馬蹄型赤道儀はパロマーの5m鏡で初めて採用され,最近キット・ピーク国立天文台の3.8m鏡などにも用いられている。赤緯軸が馬蹄面内にあるもの,馬蹄の先あるもの(馬蹄フォーク),手前にあるもの(馬蹄ヨーク)に分類され,それぞれに特徴がある。

口径が5mを超えるような超大口径望遠鏡では,重力に対して傾いた軸をもつ赤道儀ではその重量を支えきれないので,垂直軸と水平軸をもつ経緯台にのせる。この場合,重い望遠鏡筒を対称的に支持するので,重力による撓みを予想しやすい。しかし日周運動追尾のためには,両軸のまわりの不等速の回転駆動とともに視野回転補正のための観測装置の不等速回転が必要である。ロシアの6m望遠鏡は経緯台にのせた初めての大型望遠鏡であり,最近の大型望遠鏡はすべて経緯台を採用している。経緯台は昔は小型の観望用望遠鏡にだけ採用されていたが,最近のコンピューターの進歩によりこのような3軸まわりの精密駆動制御が可能になった。

超大型望遠鏡

口径が10mを超えるような超大型望遠鏡を1枚の鏡で作ることはもはや困難である。そこで1台の架台に数個のより小さい望遠鏡を同架させ,各望遠鏡でできた星像を1点に集めようという考えがある。すなわち各望遠鏡の集光面積の和が実際の集光面積になり,1枚の超大口径主鏡と等価だというわけである。この型式はマルチミラー望遠鏡(multiple mirror telescope。略してMMT)と呼ばれ,アメリカのホプキンス山に4.5mMMTが建設された。1980年代に幾多の改良が加えられ,現在も6.5mに改装中である。

また超大口径主鏡を多数の小片に分割して研磨し,後からそれらを組み合わせて1枚の主鏡に合成しようという考えもある。この型式はセグメントミラー望遠鏡segmented mirror telescopeと呼ばれるが,この方法では各小片を軸はずしの面に研磨すること,星像を見ながら各小片の光学的位相を正確に合わせることがむずかしい。ハワイのマウナケア山に建設されたケック10m望遠鏡(2台)がこれである。前者については鏡に力を加えて変形させて研磨し,力をはずして軸外の面を作る研究が進んでいる。後者については星からの光の波面の乱れ(位相差)を検出してコンピューターによるオンライン制御で鏡面の位置の補正にフィードバックするという,いわゆるアダプティブオプティックスの進歩によって,研究の前進がはかられている。

さらに独立の小口径望遠鏡を縦横にたくさん並べて,クーデ焦点を通して各望遠鏡からの光を取り出し,それらの光束を1点に集めて超大口径に等価な集光力を得ると同時に干渉実験に使おうという考えもある。VLTの4台,ケック望遠鏡の2台はこれである。

執筆者:山下 泰正

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「天体望遠鏡」の意味・わかりやすい解説

天体望遠鏡【てんたいぼうえんきょう】

→関連項目望遠鏡

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天体望遠鏡」の意味・わかりやすい解説

天体望遠鏡

てんたいぼうえんきょう

astronomical telescope

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...