改訂新版 世界大百科事典 「振動公害」の意味・わかりやすい解説

振動公害 (しんどうこうがい)

日本の公害対策基本法に基づけば,振動公害とは事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる振動によって,人の健康または生活環境にかかわる被害が生ずることと定義することができる。周波数範囲は,JIS規格の振動レベル計の振動感覚補正特性と関連して,一般に1~90Hzのものが対象とされている。

振動による最近の苦情の内訳を振動発生源別にみると,建設作業を発生源とするものがもっとも多く,次いで,工場,事業場,道路交通からのものの順となっている。建設作業および道路交通に関する苦情は増加の傾向にある。

振動レベル

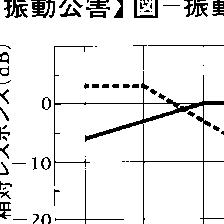

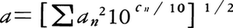

振動が与える影響は,騒音の場合と同様に感覚的な側面が強く,振動加速度が同じであっても周波数によって異なり,また振動の方向が水平であるか垂直であるかによっても異なってくる。したがって振動の評価にあたっては感覚的尺度を重視する必要があり,振動の大きさを表すのには振動加速度に感覚補正を行って求めた振動レベルが用いられる。JISによれば,この振動レベルは,基準の振動加速度をa0(a0=10⁻5m/s2),感覚補正を行った振動加速度実効値をaとして,20 log10(a/a0)で定義され,デシベル(dB)で表す。aは鉛直および水平振動について,それぞれ図に示した周波数レスポンスを用い,次式によって算出する。

ここに,anは周波数n(Hz)の成分の振動加速度の実効値,cnは周波数n(Hz)における相対レスポンスである。またとくにcn=0(平たん特性)のときの20 log10(a/a0)を振動加速度レベルと呼んでいる。すなわち,振動レベルは,全身振動の感覚的尺度の一つであり,一方,振動加速度レベルは,物理的尺度の一つである。

なお,1993年11月より施行された新計量法では,〈振動加速度レベル〉という尺度は,感覚補正を行ったものも行わないものも,両者あわせて振動加速度レベルと定義されることとなった。しかし感覚補正を行ったものを特に区別する必要がある場合には〈振動レベル〉と呼んで差し支えないとしている。ここでの記述はこの定義に基づいている。

測定には振動レベル計が使用されるが,外部環境の影響を受けるので,使用温度範囲(-10℃~+50℃)および使用湿度範囲(90%以下,30~90%が望ましい)に留意し,さらに風,電界,磁界などの影響を受ける場合は,適当な遮へい,測定点の変更などを配慮する。また暗振動(対象とする振動が停止した場合でもその場所に存在する振動)がある場合は,指示値を補正して振動レベルを推定するか,指示値の差が3dB未満のときは,暗振動の少ない時間帯とか,じゃまをする振動源を停止した状態で測定するなど測定条件の変更などを配慮する必要がある。振動を検出する振動ピックアップは,水平な面に設置することが望ましく,原則として踏み固められた土,コンクリート,アスファルトなど平たんな堅い地面に設置するが,やむをえず軟らかい場所を選定する場合は測定値にその旨を付記する。測定方向については,振動ピックアップの受感軸方向を,原則として鉛直および互いに直角な水平2方向の3方向に合わせ,鉛直方向をZ,水平方向をX,Yとし,X,Yの方向を明示し,測定は,Z方向は鉛直振動特性を,X,Y方向は水平振動特性を用いて行う。

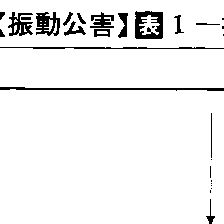

振動レベル計の指示の読み方,整理方法および表示方法は,指示の時間的変化などにより,次のように区分する。(1)指示が変動しないかまたは変動がわずかな場合は,その平均的な指示値を読み取って表示するか,多数の指示値を読み取ってその平均値で表示する。(2)指示が周期的または間欠的に変動する場合は,変動ごとの最大値を,その個数が十分な数になるまで読み取り,その平均値で表示する。(3)指示が不規則かつ大幅に変動する場合は,ある任意の時刻から始めて,ある時間ごとに指示値を読み取り,読取り値の個数が十分な数になるまで続ける。求めた読取り値から累積度数分布もしくは自動データ処理機器の利用など適当な方法によって,ある振動のレベルLを超える読取り値の個数が全読取り値の個数のx%に相当するときの振動レベル(Lxと表示)を求め,この値で表示する。なお,振動規制法で規定された測定法では,振動感覚補正回路は,鉛直振動特性のみを用い,指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,L10(80%レンジの上端の数値ともいう)を採用することとされている。振動による影響と振動レベル(地表換算値)との関係を表1に示した。

低周波空気振動

可聴範囲以下の低い周波数範囲(通常20Hz以下0.1Hzまでとされている)の空気振動を,一般に超低周波音と呼んでいる。環境庁では,苦情の実態から,超低周波音に可聴範囲の低周波騒音(約20~100Hz)を含めて,低周波空気振動と名づけて検討を行っている。すなわち,低周波空気振動とは,約100Hz以下の空気振動をいう。このような振動の発生源として,(1)工場施設では,圧縮機,送風機,エンジン,ポンプ,振動ふるい,コンベア,ボイラー,クーリングタワー,工場建屋の振動,(2)交通機関では,自動車,航空機,船舶,鉄道(トンネル高速進入時),道路橋,(3)その他の人為的な要因では,発破,ダムの放流,(4)自然現象では,海の波,地震,雷,噴火,滝,風などがあげられる。

低周波空気振動のみによる心理的・生理的な訴えとしては,眠りが妨げられるという訴えが最も多く,ついで耳が圧迫される感じ,頭が重い,胃腸の具合が悪い,胸や腹が圧迫される感じ,吐き気がする,その他の順であった。

執筆者:山本 剛夫

振動規制法等による規制

振動は,公害対策基本法2条1項が規定する公害の一つである。当初,地方公共団体(大阪府,東京都など)の公害防止条例などによって規制されていたが,1976年になって国の法律として振動規制法が制定された。

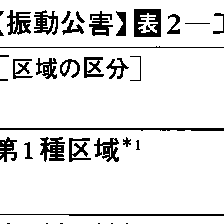

本法による振動規制は,次の3種類の規制基準に基づいてなされる。(1)工場振動の規制基準。環境庁長官が定める基準の範囲内において,都道府県知事が定める(4条1項)。市町村は,環境庁長官の定める範囲内で,条例で,よりきびしい基準を定めることができる(同条2項)。(2)建設作業振動の規制基準。総理府令で定める(15条1項)。(3)道路交通振動の振動限度。総理府令で定める(16条)。都道府県知事は,指定地域内における道路交通振動がその限度をこえているため道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは,道路管理者または都道府県公安委員会に対して必要な措置をとるよう要請することになっている(16条)。

本法の規制対象は次のとおりである。(1)特定施設。これは,工場,事業場に設置される施設のうち,著しい振動を発生する施設で政令で定めるものである(2条1項)。金属加工機械,圧縮機,印刷機械などである。指定地域内で特定施設を設置しようとする者は,届出義務が課せられる(6条)。設置ずみの者には,規制基準遵守義務が課せられ(5条),不適合の場合には,改善勧告,改善命令,罰則の対象となる(12,25,28条)。(2)特定建設作業。これは,建設工事作業のうち,著しい振動を発生する作業で政令で定めるもの(2条3項)。杭打機を使用する作業,鋼球を使用して建築物を破壊する作業などである。届出義務(14条),改善勧告,改善命令,罰則(15,26,28条)は,特定施設の場合と同様である。(3)道路交通振動。これは,自動車(原動機付自転車を含む)が道路を通行することに伴い発生する振動をいう(2条4項)。本法では,小規模な近隣振動や鉄道振動,それに空港周辺の振動はその対象となっていない。

振動に関する規制は,振動規制のほかに,各地域の状況に応じて,地方公共団体が条例によって行うこともできる。なお,振動に関する国際的基準として,ISO(international organization for standardizationの略。国際標準化機構)の指針(1974)があり,振動規制法をはじめ,各種規制基準,許容基準がこれを参考にしている。

→振動障害

執筆者:小賀野 晶一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報