精選版 日本国語大辞典 「騒音」の意味・読み・例文・類語

そう‐おんサウ‥【騒音】

- 〘 名詞 〙 さわがしい音。耳にうるさく感じる音。八〇ホン以上の大きな音など。また、その人にとって不必要な、障害になるような音。噪音。

- [初出の実例]「みじんこ生活の都会が何だ ピアノの鍵盤に腰かけた様な騒音と」(出典:道程(1914)〈高村光太郎〉声)

改訂新版 世界大百科事典 「騒音」の意味・わかりやすい解説

騒音 (そうおん)

騒音とは好ましくない音をすべて総称して使用する用語である。アメリカ規格協会(ASA)では,〈noise is any undesired sound〉と定義し,アメリカ科学技術局(OST)も〈unwanted sound〉としている。一方,日本のJISでも〈望ましくない音。例えば,音声,音楽などの伝達を妨害したり,耳に苦痛,傷害を与えたりする音〉と定義している。このJISによる騒音の定義の後半では,例示として,やや客観的な記述が示されているが,もともと騒音という概念は,主観的な感覚を表現するものであるから,客観的な物理量でもってこれを定義することはきわめて困難である。物理学では,いわゆる楽音と噪音(非楽音)とを区別してきたが,騒音は,楽音であろうと噪音であろうと,そのいずれをも包含するのであって,すべて聞く人にとって好ましくない音を総称する。それゆえ,ある人にとっては好ましい音楽であっても,別の人にとっては耐えがたい騒音であることがしばしば起こりうる。

騒音は,地方公共団体への公害に関する苦情のうちではもっとも多数を占めており,1995年度は1万4359件で,工場・事業場騒音が最も多く(36.8%),建設作業騒音(21.8%),営業騒音(14.5%),家庭生活騒音(9.2%)がそれに次いでいる(1997年版環境白書)。しかし,住民へのアンケート調査の結果では,都市住民を悩ましている騒音の第1位は交通騒音,それも自動車騒音であり,次いで工場騒音,建設工事騒音の順となっている。また最近は,ピアノ,クーラー,音響機器等による近隣騒音に対する苦情も増加している。騒音に関する被害意識は,多くは生活環境に関係するものであるから,公共性,加害者・被害者の互換性,音源の移動に伴う加害者確定の困難さ,利害関係,感情などによって複雑に修飾されやすい。なお,騒音公害訴訟としては,大阪国際空港公害訴訟,横田・厚木・小松・嘉手納基地公害訴訟,名古屋東海道新幹線騒音・振動訴訟,国道43号線公害訴訟等がよく知られている。

騒音レベル Sound level

前述のように,騒音という概念はきわめて感覚的なものであって,その評価の尺度にも感覚量を加味したものを用いる必要がある。騒音レベルというのは,2000~4000Hz付近では鋭く,低い周波数では鈍い人間の聴覚に似せて作られた周波数補正回路を内蔵する騒音計によって測定された音圧レベルのことをいう。周波数補正回路の特性には,A,C,平たんflatと呼ばれる3種があるが,聴覚との対応がよいことから,原則としてA特性のみで測定され,単に騒音レベルといえばこれを指す。このA特性による騒音レベルとは,pnをA特性の周波数特性で重みづけられた音圧の実効値,p0を基準音圧(20μPa)とした場合,20log10(pn/p0)で定義された値とされている(JIS)。すなわち,われわれの聴感に近づけるため,A特性の周波数補正を施した音圧レベルのことを騒音レベルといい,その単位は,1993年11月の計量法の改正以来,デシベル,dBとすることとなった。しかし,過渡的には,従来のdB(A)またはホンもなお使用されているのが現状であるが,ホンの使用は急速に廃止されつつある。すなわち,騒音レベルは感覚的尺度の一つである。一方,前述のpnがC特性および平たん特性による場合,20log10(pn/p0)の値は,ほぼ音圧レベル(単位dB)を表す。音圧レベルは物理的尺度の一つである。騒音の大小の評価は,騒音レベルで行われている。

騒音レベルの測定は,日本では,JIS規格に基づいて行われる場合が多い。騒音計の指示の読み方,整理方法および表示方法は,指示の時間的変化の仕方などにより,次のように区分する。(1)変動する音の騒音レベルは,指示値を多数回読みとり,原則としてその平均値をもって表示する。(2)指示が変動しないか,また変動がごくわずかな場合は,その指示値を読みとってこれを騒音レベルとし,指示が規則的に変動する場合は,その最大値,最少値および変動の仕方を明記する。(3)周期的あるいは間欠的に発生し,その指示がだいたい一定な音の騒音レベルは,発生ごとにその最大値を読みとり,数回の平均値をもって表示し,必要がある場合には,その度数などを付記する。(4)街頭騒音のように指示が不規則にかつ大幅に変動する場合には,ある任意の時刻から始めて,ある時間ごと(たとえば5秒ごと)に指示値を読みとり,測定値が十分な数になるまで続ける。そして得られた測定値の中央値(50%値といい,L50と略記する)をもってこの場合の騒音レベルを表示する。変動の幅は,90%レンジの下端(レベルの高いほうから累積度数分布を作成し,その95%に相当する値。暗騒音とみなすことができL95と略記する)および上端(前述の累積度数分布の5%に相当する値。L5と略記する)で表す(図)。(5)街頭の警笛など,指示も発生時間間隔も不規則に変動するような特定の音だけを対象として測定する場合には,原則として次の方法による。ある任意の時刻から始めて対象の音だけに注意し,発生ごとに最大値をできるだけ読みとり,測定値が十分な数になるまで続ける。それら測定値全数を高いレベルのものから順次に並べ,たとえば5dB(A)ごとの群に分け,各群以上の累積度数を測定時間とともに明記する。(6)ある種の騒音については,特定の騒音レベルをこえる時間または度数を表示する。たとえば,ある場所で,航空機の爆音による騒音レベルが90dB(A)をこえる時間が,1時間中15分あるというような表現である。

1968年に制定された騒音規制法による規制基準に対する適否を判定する場合の測定法は,原則として,上述の(2)(3)の場合についてはそのままとし,(4)についてはL5を,その他,騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動して,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ごとの指示値の最大値のL5が採用されている(動特性は原則としてfastを用いる)。なお,ある場所において特定の音を対象として考える場合に,対象の音がないときのその場所における騒音を,対象の音に対して暗騒音といい,暗騒音の影響が無視できない場合は指示の値を補正する。

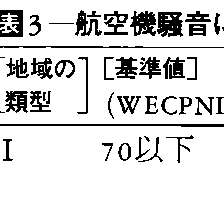

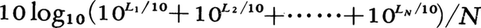

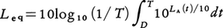

一般地域や道路に面する地域の環境基準に対する適否を判定する場合はL50,航空機騒音の環境基準の場合は,ピークレベルを読みとり(動特性slow),その値から簡便法で算出したWECPNL(weighted equivalent continuous perceived noise levelの略。加重等価連続知覚騒音レベルという)が用いられ,WECPNL=+10 log10(N1+3N2+10N3)-27という近似式が採用されている。ここでは騒音レベルのパワー平均,N1,N2,N3は,それぞれ昼間(7~19時),夕方(19~22時),夜間(22~7時)の機数であり,パワー平均とは,L1,L2,……,LnをN個の音源の1個ずつの騒音レベルとすれば,

でもって算出される値である。新幹線騒音の環境基準の場合は,原則として上下20本の列車についてピークレベルを読みとり,上位半数のものをパワー平均した値が採用されている。なお,最近,変動騒音は等価騒音レベル,

でもって算出される値である。新幹線騒音の環境基準の場合は,原則として上下20本の列車についてピークレベルを読みとり,上位半数のものをパワー平均した値が採用されている。なお,最近,変動騒音は等価騒音レベル,

ですべて表示しようとする試みも行われ始めている。ただしLA(t)は騒音レベルの瞬時値でTは測定時間である。

騒音の規制基準および環境基準

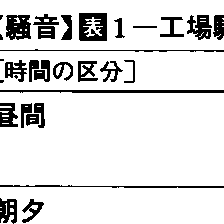

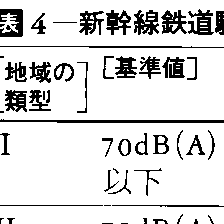

騒音規制法に基づき,知事あるいは政令市の市長は指定地域を定め,ついで政令で定める特定施設を設置している工場または事業場(特定工場等)の敷地境界線における騒音レベルの許容限度,すなわち規制基準を定める。規制基準は表1に示すとおりで,この範囲内で基準値を定めることとされている。また市町村長は,指定地域内の特定工場等の騒音が規制基準に適合せず,周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,改善勧告,従わないときは罰則つきの改善命令を行うことができる。杭打機,びょう打機,コンクリートプラントなどを設けて行う建設作業など(特定建設作業という)についても騒音の大きさ,作業ができない時間,1日当りの作業時間等に関して規制基準が設けられており,市町村長はこの基準に適合せず,しかも,周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは,騒音の防止方法の改善または作業時間の変更を勧告することができ,従わないときは罰則つきの改善(もしくは変更)を命ずることができる。

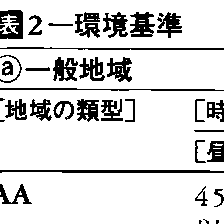

環境基本法第16条の規定に基づいて定められた騒音の環境基準は,表2~4に示すとおりである。環境アセスメントの保全目標には,原則としてこの環境基準が適用される。

騒音対策

まず,事前対策として,一定規模以上の開発事業に関しては,環境アセスメントの実施を求める環境影響法が1997年6月公布され,2年以内に政・省令も施行されることとなった。これに応じて各地方自治体では,条例の改正,設定等が行われ始めている。従来からも条例,指導要綱等によって騒音を含む環境汚染の事前防止がはかられてきたが,今後,一層の進展が期待されている。公法的な規制としては,騒音規制法がその主体をなしている。一方,技術的な面からは,音源対策としては,まず音を発生しないように流速を下げる,摩擦を少なくする,振動を小さくする,衝突を避ける,共鳴を避ける,といった機械工学的なくふうが重要である。すでに低騒音の機械あるいは工法が開発されている場合は,古い機械あるいは工法の使用をやめ,できるだけ速やかに低騒音のものに変える(たとえば,初期のターボジェットエンジンもしくは低バイパス比のターボファンエンジンを推力とする航空機を,高バイパス比のターボファンエンジンを推力とする航空機にかえていく)努力が必要である。そのほか,防音カバー,防音フード,消音器,振動絶縁(弾性支持),ダンピング(振動減衰,制振),アクティブ騒音制御(対象騒音と同一振幅で,位相が180゜ずれている音波を打消し音として放射する方法)等の対策を講ずる。音源そのものへの対策に加え,屋外騒音の伝搬を軽減するためには距離による減衰効果を利用したり,切土構造,防音塀,緩衝緑地帯,建物,地形の利用,あるいは音源の指向性等を考慮する。また屋内騒音の防止としては屋内吸音力の増加,間仕切壁・屋内防音室の設置,壁体の透過損失の増加(外部への伝搬防止,あるいは外部からの侵入防止)等の対策があげられる。

→音 →音響設計

執筆者:山本 剛夫

騒音の生理的影響

騒音はその周波数と騒音のレベル,さらされている時間によって,影響の現れ方は異なる。一般に周波数が高いほど,レベルが大きいほど,障害は顕著となり,騒音性難聴,神経疲労,ストレスからくる諸疾患,睡眠障害などがみられるようになる。騒音性難聴noise-induced deafnessは,すでに1713年にイタリアのB.ラマッツィーニが《働く人々の病気》(改訂版)で触れており,古くから知られていた。産業衛生上,騒音による障害中もっとも重視されている。騒音性難聴は,長時間の騒音下の作業などによって発生するもので,3000~6000Hzの音域の聴力が低下することが特徴で,長時間作業では80dB以上の騒音レベルから障害が出始め,レベルが高いほど,発生率は大きくなる。周波数では3000~4000Hzでもっとも発生しやすい。一方,ストレスによる疾患には消化性潰瘍,心臓疾患,レイノー病類似の疾患が知られている。騒音による,これらの身体的な影響のほか,会話や電話などに対する生活妨害も軽視できない。なお,20Hz以下の空気の振動は,ヒトには音としては感知されないが,この付近の振動数の騒音についても,最近,低周波騒音として,生理作用が問題とされてきている。

執筆者:溝口 勲

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「騒音」の意味・わかりやすい解説

騒音

そうおん

noise

一般に人間にとって好ましくない音を騒音という。これはかなり主観的な定義であり、ある人にとっては好ましい音であっても他の人には騒音と感じられることもある。しかしながら、最近の都市人口の増加、交通機関の過密化、建設工事の増加などにより、大部分の人にとって騒音と感じられる音の発生が多く、大きな社会問題となっており、対策が必要とされている。

[比企能夫]

騒音の測定

騒音の大きさは騒音計によって測定される。これはマイクロホンによって騒音を検出し、その音の大きさのレベルを指示計で示すものである。この際、人間の聴覚の感度は音の振動数によって異なるので、そのような特性をもった聴感補正回路を通し、人間の感覚に近い騒音の大きさが得られるようになっている。聴感補正回路の特性の規格は国際的に定められており、それで計られたものを騒音レベルといい、単位はデシベル(dB)である。

[比企能夫]

騒音対策

騒音を減らすには、騒音源自体からの発生を減らすことや、騒音源と人間との間に隔壁などを設け、伝播(でんぱ)の途中で遮断するなど、さまざまな努力がなされている。いずれにしても一般的な方法はなく、個々の騒音源別に研究されなければならない。また、同じ音源でも気象条件や昼夜の別で騒音の大きさは異なる。

[比企能夫]

騒音の影響

騒音の人間生活に対する影響を明確にすることは非常に困難なことであるが、便宜上、生理的影響、日常生活への影響、社会的影響に大別して考えることができる。

生理的影響としてもっとも顕著なものは、聴力への影響である。高レベル騒音にさらされると一時的難聴になったり、ひどいときには永久難聴になる危険がある。長時間、騒音の激しい労働環境に働く人に対して、聴覚保護のための許容基準が定められている。また、いわゆる「騒音」ではないが、音楽などをヘッドホンやイヤホンで楽しむためであると思われる「聴力異常」の若者が増加しているという報告もある。聴覚のみならず、消化器、呼吸器、循環器、神経系などあらゆる生理機能に対しても、騒音は一時的あるいは永久的障害を与えるという調査結果もある。

日常生活では、音響情報の伝達が阻害されることへの心理的不快感、注意の集中を妨げられることによる作業能率の低下、休息や睡眠が妨げられることなどの影響がある。

社会的には、騒音の激しい幹線道路沿いや空港周辺では土地利用が限定され、地価が低下したり、また家畜などにも影響し、牛乳や鶏卵の生産が低下するなどの問題がある。今日では、たとえば、道路建設、鉄道建設など、いかに公共性の高いものであっても、騒音問題を避けて通ることはできず、事前にその影響を調査し、またその対策法などを検討することが義務づけられる場合が多くなっている(「環境アセスメント」の項参照)。

[古江嘉弘]

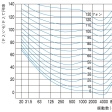

耳の感度と騒音レベル

人間の耳は、およそ20ヘルツ(Hz)から2万ヘルツの周波数の音を聴くことができるといわれているが、その感度は音の大きさあるいは周波数によっても異なる。ある音の大きさを、これと同じ大きさに聴こえる1000ヘルツの音を基準にして表した曲線を等感(音)曲線とよぶ。これは多数の人による測定の平均であり、人間の平均的な耳の感度と考えてよい。低い周波数の音ほど聴こえにくく、2000~4000ヘルツの音がもっともよく聴こえ、さらに高い周波数の音はふたたび聴こえにくくなるようすが示されている()。

一般に騒音には、種々の周波数の音が種々の大きさで同時に含まれており、聴こえ方も複雑であるが、その大きさを一つの数値で表すため考案されたのが「騒音レベル」という量である(単位=デシベル、dB)。0デシベルはやっと聴き取れる程度の大きさであり、またたとえば、昼間の繁華街での騒音レベルは80デシベル程度である。騒音レベルが130デシベルを超えると、大きな音というより、耳に痛みを感ずるようになる。

[古江嘉弘]

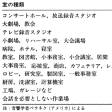

許容騒音レベル

騒音はそれを聴く人の主観によって判断されるものであるが、社会生活において、まったく音を出さないというわけにはいかないため、どれくらいの大きさの騒音レベルなら許容できるかの目安が必要である。この許容騒音レベルは、当然、時・場所・状況により異なる。つまり、睡眠時の許容騒音レベルは低くなければならないし、食事中なら多少高くてもかまわないであろう。このような観点から、種々の室内での騒音の許容レベルの例がに示されている。

なお、聴きたい音、注目している音以外のすべての音のことを「暗騒音」という。たとえば、会話を楽しんでいるときに聴こえてくるテレビの音、逆にテレビを見ているときに聴こえる他人の話し声などである。許容騒音レベルは許される「暗騒音レベル」のことである。

情報伝達という観点からは、暗騒音レベルは小さいほどよいといえるが、あまり小さすぎると、場合によっては心理的に圧迫感を覚えたり、落ち着けなかったりする。そのため、適当な大きさの音楽を用いて、逆に暗騒音レベルをあげることがある(バックグラウンド・ミュージック、BGM)。

[古江嘉弘]

建物の遮音計画

従来の遮音計画では、主として外部あるいは隣室から侵入する標準的な騒音を仮定し、それを許容騒音レベル以下にすべく窓や壁などの材料あるいは構造をくふうするという方法がとられてきた。ところが、実際にその建物内で生活する個人の要求水準にはかなりの隔たりがある。たとえば音に非常に敏感な人とまったく無頓着(むとんちゃく)な人とでは、静けさの要求に40デシベルもの差がある。また音楽家やステレオマニアのように自室で出したい音の程度が80デシベル以上である人がいるのに対し、一方50デシベル以下しか音を出さないような生活をする人もいるなど多様である。そのため、とくにマンションなど集合住宅で思わぬトラブルが生じることがある。

このような住人の多様性を考慮して、事前に、たとえば「隣戸を意識しないで快適な生活ができる」あるいは「互いに気をつければ支障ない」程度の仕様であるというような「遮音等級」を明示できるような計画法が推奨されている。

[古江嘉弘]

『日本音響材料協会編『騒音振動対策ハンドブック』(1982・技報堂出版)』▽『日本建築学会編『建築の音環境設計』(1983・彰国社)』▽『日本騒音制御工学会編『建築設備の騒音対策』全3冊(1999・技報堂出版)』▽『一宮亮一著『わかりやすい静音化技術――騒音の基礎から対策まで』(1999・工業調査会)』▽『前川純一・森本政之・阪上公博著『建築・環境音響学』第2版(2000・共立出版)』▽『久野和宏編著、林顕效・三品善昭・大石弥幸・野呂雄一・龍田建次他著『騒音と日常生活――社会調査データの管理・解析・活用法』(2003・技報堂出版)』▽『前川純一・岡本圭弘著『騒音防止ガイドブック――誰にもわかる音環境の話』改訂2版(2003・共立出版)』▽『日本計量振興協会編『改訂・騒音と振動の計測』(2003・コロナ社)』▽『日本音響学会編、橘秀樹・矢野博夫著『環境騒音・建築音響の測定』(2004・コロナ社)』

百科事典マイペディア 「騒音」の意味・わかりやすい解説

騒音【そうおん】

→関連項目環境基準|環境破壊|公害|公害対策基本法|公害病|雑音|産業公害|生活公害|低公害車|都市公害

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「騒音」の意味・わかりやすい解説

騒音

そうおん

noise

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の騒音の言及

【音】より

…また20Hz以下の振動数の音を超低周波音infrasoundと呼んでいる。この超低周波音はやはり人間の耳には聞こえない音であるが,ふつうの騒音と違った形で環境問題の一つになっている。このように空気中だけでも,人間の耳に聞こえるのは非常に限られた範囲の音であるが(ただし,ここで述べているのは定常音についてであって,非定常音では5万Hz程度まで知覚できるといわれる),さらに液体や固体の中を伝わる弾性波には多くの種類がある。…

【地下鉄道】より

… 軌道は,運転頻度の高い列車を対象に,建設費の節減と保守作業の軽減を図るために,軌道構造の強化,簡素化が行われており,道床をコンクリートでつくったり,あるいはレールを道床に直接締結する方式などを採用している場合が多い。また後述するが,電車通過時の騒音,振動対策もとられている。日本の地下鉄の軌間は,狭軌(1067mm)と標準軌(1435mm)がほとんどであるが,東京都営新宿線の1372mmや札幌のゴムタイヤ軌道(南北線,ゴムタイヤ中心間隔2300mm)もある。…

※「騒音」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...