関連語

精選版 日本国語大辞典 「揚幕」の意味・読み・例文・類語

あげ‐まく【揚幕】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「揚幕」の意味・わかりやすい解説

世界大百科事典(旧版)内の揚幕の言及

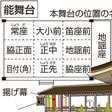

【能舞台】より

…舞台への出入りは橋掛りの突当りの幕口を主とし,ほかにアト座右奥に切戸口(きりどぐち)(臆病口とも)がある。幕口には揚幕(多くは五色の緞子(どんす)などをはぎ合わせて作る)を下げ,その両袖に結び付けた2本の竹で上げ下げする。立方(たちかた)と囃子方はこの幕口を通って舞台に出入りするが,橋掛りは登・退場の通路であると同時に,本舞台と同様の舞台空間,演技の場所でもある。…

※「揚幕」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...